打开朋友圈,一大堆转发的文章,事实错误、逻辑混乱,那感觉,就像是自己智商被侮辱、大脑被轮奸了。

可是,还是有很多人被莫名煽动了情绪。什么时候,我们才能真正学会独立思考?

最近看一篇爆文,写到一件事:

安徽高考考生小王以高出一本线88分的成绩,被东北师范大学录取了。

这本来没什么,神的是这考生是个盲人。

接下来文章的转折更神。

文章说:

“校方出于安全考虑……在离校很近的地方给他们租了一套有热水器和空调的两室一厅房子,并付好了半年的房费,甚至给他配了特殊教师。”

然后是学生父亲的态度:

“这位新生的父母依旧不满意,他觉得还要有导盲犬和护工才可以。”

学校表示无能为力,这位父亲就说:

“我想到这里多少得有点安排,没想到说一点都不安排。”

文章接下来就是一番议论:

“所以在这位父亲心里,两室一厅的房子,特殊的教师团队根本不配划入“安排”之中?

上面的父亲,因为自己家里没钱,儿子是残障人士就理所当然的对学校提出各种要求,狮子大开口,学校不能满足的时候,就对着镜头说委屈。

真是人心不足蛇吞象啊!”

一个妥妥的“你弱你有理”的父亲形象,就这样立起来了:

标题堂而皇之地称之为“弱者婊”!

作者大加鞭挞:

“看了这位父亲的所作所为,也算是明白了,无论社会如何向前发展,“我弱我有理”永远是人性丑陋面目的最后一块遮羞布。”

这一句话,把人内心的仇恨情绪煽动得遮天蔽日的。

读者估计已经在内心直接开骂考生父亲了。

身为一个自媒体人,我当然知道这会是一个好选题。

但是,我本能地表示怀疑:

如果真的按照文中所写,学校本来就给盲人学生考虑得这么周全,会有人这么不知好歹还嫌这嫌那的吗?

盲人考生这一家人,经历这么多年生活摧残都挺过来了,会成为这样的白眼狼吗?

于是我找了文中提到的视频来看,发现学校不是那么周全、家长不是那么极端:

建议在wifi环境下观看

按照视频所说:

盲人考生刚到大学报到的时候,学校就要求他们到外面租房子,这时其实还没有所谓“两房一厅房子”,更加没有“付好了半年房费”。

考生父亲和学校谈判,希望有导盲犬、助残车等设施,是真的;

学校让他们在校外租着50元一天的房间,吃着盒饭,也是真的。

此情此景,考生父亲才说出了这样的话:

“我想到这里多少得有点安排,没想到说一点都不安排。”

几天以后,学校才给他们的住宿安排妥当:

这才是两室一厅、室内空调洗浴生活设施齐全的住房,并且1600的月租,由学校全额承担。

描述这件事的时候,文章的作者用的就是这样的套路:

学校这一方,要伟光正,要无可挑剔;

家长这一方,要显得无理取闹、天生邪恶,这才能挑起情绪,撑住“弱者婊”这样的“弱势恶霸”形象。

这样的套路,明显只是为了得出自己的结论而罔顾事实、甚至扭曲事实,却成为了我们宣泄情绪的催化剂。

在这种文章之前,我们的感情变得越来越廉价,我们离真相却越来越远。

![]()

文章作者之所以喜欢用这样的套路,是因为中国人太容易被人带节奏。

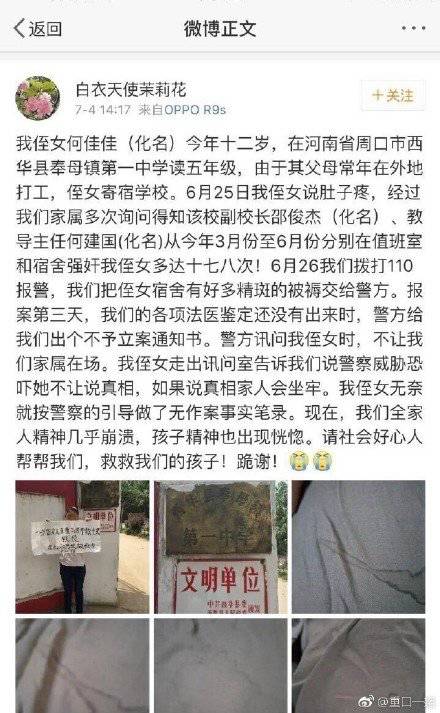

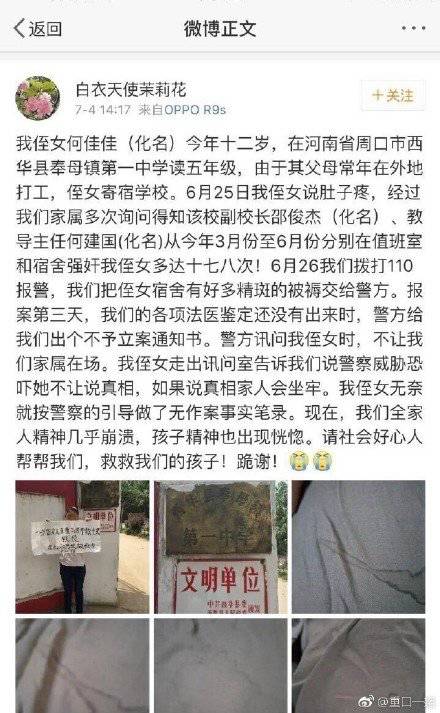

不久之前,一个新浪微博网民“白衣天使茉莉花”发了一条状态,里面称自己12岁的侄女遭两位学校老师强奸多达十多次。

消息一出,站在道德高地的广大网民集体发声,对老师们口诛笔伐,纷纷问候人家祖宗十八代。

不仅骂老师,还骂警察“不作为”“被买通”。

一场场大审判在网络兴起。

但不久之后,剧情就反转了:

去了医院检查后,小女孩的处女膜“未见明显裂伤”。小女孩自己也承认,网贴提到的两位老师并没有强奸自己,性侵的情节是她自己编造的。

这一切,都只是因为小女孩的叔叔脾气火爆,当看到她的被褥上有血,立马捕风捉影地认为自己的侄女被人强奸了。

于是她就撒了谎“满足”叔叔的发泄欲望,也造成了一场普罗大众的道德审判的“狂欢”。

小女孩说:

“我想过,这是骗人,我也考虑过说实话,但大家也不会相信我的。”

之前和之后的许多事件,罗尔事件、武汉面馆杀人事件等等,都佐证了这一点:

一旦出了事,我们不是先追查真相,而是先宣泄情绪。

宣泄情绪需要靶子。

事件当中一般有“坏人”一方,那就尽情倾注到“坏人”身上。

《乌合之众》里有一句话:

“群众从未渴求过真理,他们对不合口味的证据视而不见。假如谬误对他们有诱惑力,他们更愿意崇拜谬误。”

这真是中国社会的悲哀。

很多容易让人接受并且传播的情绪,都带有这样的特征:

泼妇骂街式贴标签:

道德绑架的人,叫“贱人”;

玻璃心的人,叫“Low逼”;

做作的女人,叫“独立婊”;

盲人考生家长那样要求有点多的穷人,叫“弱者婊”;

……

这已经不是恰如其分的划分类别,这简直是文革式的贴标签、搞批斗了。

“泼妇骂街式贴标签”的背后,不是教人如何充分鉴别不同人的属性,而是根据自己的情绪、随自己的心情为他人粗暴归类,然后理所当然地开骂,不亦乐乎地撒泼。

你甚至根本不知道,那些文章里写过的不像人类做法的故事,到底是不是作者自己的意淫。

强行扭曲事实,引发话题:

有人为了表达“分手之后不要再消费前任”,举了朱茵做例子。

原因是,朱茵在《金星秀》里,不可避免地被问到周星驰。

金星问了好几个关于周星驰的问题,朱茵都没有回避地回答了。

作者对此就迫不及待地得出结论:

“这么多年来,还放不下吗?”

意思是说,朱茵在消费周星驰,给自己造人气。

等等,请问,这是朱茵自己要讲周星驰的吗?不是,是金星问的。

那就谈不上朱茵消费周星驰的问题,是金星在消费两人的过往的。

但是,作者不会问这么多:反正你谈了,我就可以给你扣帽子了。

难怪有见识的人都说:

“很多10W+里的主角,并不是真正的主角,只不过是围观观众更乐于看到的和爆文制造者更乐于构建的主角。”

只有这样制造出来的话题性主角,才具有煽动性。

马东说:

“我们的生活中,无处不在这种煽动。

身边有各种角色的人,每天都在说服我们自己,让我们支持他的观点,以至于可以帮助他完成一些事情。

这并无对错,可是我们的价值观,尤其是生命价值观这件事,要做反煽动,反被洗脑。”

容易被人煽动的人,其实也可以说被人收了很多“智商税”。

为了不要再被收“智商税”,唯一的办法,只能用一个流行的词概括,那就是“守脑如玉”。

怎样守住自己的脑?可以用以下几个思维方式:

第一,别人提供的信息,是否能够推导出它所写的结论?

第二,从自己的常识出发,别人提供的所谓事实是真的吗?能否推导出结论?

第三,你看问题是否从道德的层面考虑?

道德是一个人最可能带来的偏见,虽然你觉得自己很客观,但每个人必定会存在一点主观的东西。

很多时候,我们不是站在道德高地批判人家,就是站在道德洼地仰望人家,其实都不能看见事情的真相。

第四,当你赞同别人的观点的时候,问问自己,你到底是赞同他的道理,还是只是在赞同自己的情绪?

所有思维方式的出发点,都是怀疑。

别人提供的信息,不要那么容易接受,怀疑一下,才有可能破除自己的偏执。