中国人爱炒作。把远景目标和现下水平混为一谈,是一些人的拿手好戏。

现在被炒得最厉害的,莫过于AI。

今天来个重磅宣布,明天哪些人即将失业,但嚷到现在,也就阿尔法狗击败李世石、柯洁时,闹出了点动静。还不是只国产“狗”。

9月20号,知乎上一篇图文并茂的文章,把科大讯飞送上热搜。

文章作者Bell Wang,一名同声传译工作者,指责科大讯飞在一场由他担任同传的会议上,没打招呼,就直接把他和搭档口译的内容,语音识别成了文字并打到大屏幕上,屏幕上有显眼的“讯飞听见”logo,让人以为这中文字幕是机器翻译得出的。

果然,会后有宣传直接将此次翻译称为“讯飞智能语音技术”。

“这就是赤裸裸的欺骗,明明是我们输出的翻译内容,不给我们原音放出去,一定要把语音识别的文本(还有各种错误)用机器人读?而讯飞号称这是他们的智能翻译。”Bell Wang说道。

刀哥好奇的是,连速记都还取代不了,就敢向同传下手,某些人哪来的勇气?

真同传,假AI

科大讯飞为什么要把会议上同传的声音,换成机器的声音?在宣传会议中,为什么使用“智能翻译”的字样?

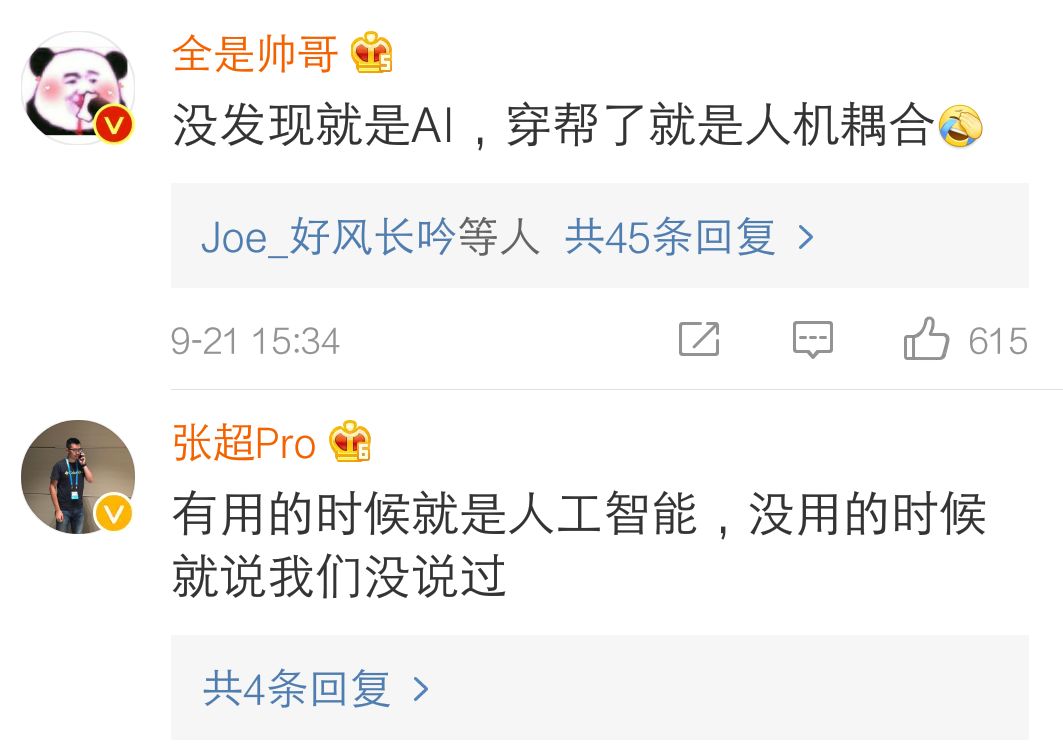

虽然在事情闹大后,科大讯飞立即来了个“否认三连”:从未说过AI同传,没有侵犯知识产权,“人机耦合”才是未来发展之道。

但不可否认的是,其本身对于媒体的夸张报道是乐见其成的,不主动,不拒绝,不负责。

2017年底,美国前总统奥巴马到中国参加了一场企业峰会,该会议后来因“微商握手奥巴马”图片而走红。活动结束后,科大讯飞的一名高层蹦到台上,对奥巴马骄傲地说到:“今天我们在屏幕上看到的实时字幕,都是科大讯飞的翻译技术做的同传。”

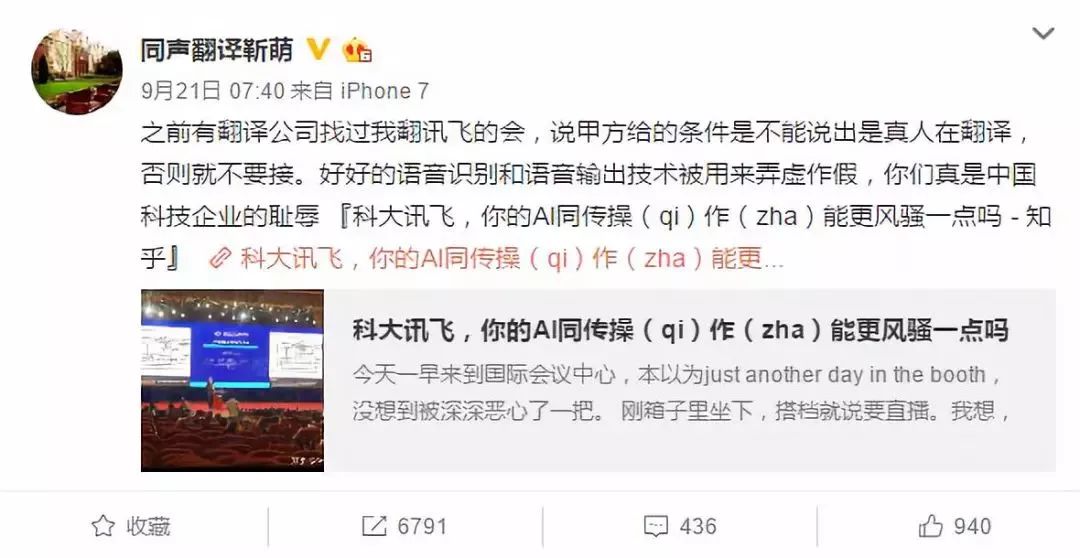

微博上一位ID叫做@同声翻译靳萌的用户发微博称,“之前有翻译公司找过我翻讯飞的会,说甲方给的条件是不能说出是真人在翻译,否则就不要接。”

有的译员还遇到几次这样的嘉宾,演讲途中突然脱稿说,如果他当天带来了自己公司的翻译产品,就不需要今天的同传了。更讽刺的是,现场的同传还得把这些言论翻译成英文告诉老外听众。

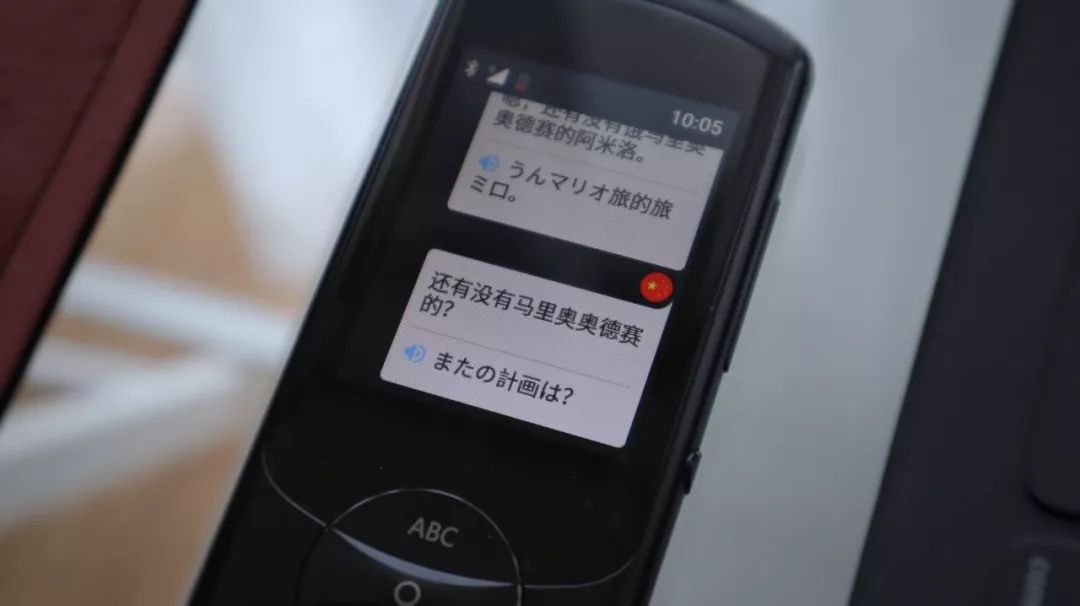

其实,别说是搞定同传,这些人整出的翻译机,也就能日常沟通,翻译个简单的主谓宾。同时,你还得指望老外的语速慢些,语音标准些,周围安静些。

“我去了一趟俄罗斯,特意临行前买了讯飞翻译机,但最后被我弃用了,放给当地俄罗斯人听,他们根本听不懂。”一位南京市民向记者表示。

这位市民要是去英语国家就好了,因为科大讯飞称,其机器翻译已经达到大学六级水平,2019年将达到英语专业八级水平。信吗?

科大讯飞董事长刘庆峰

这次被指“同传造假”,科大讯飞又搬出“人机耦合”的概念,并言之凿凿:这才是未来!按它的解释,“人机耦合”指的是机器帮助同传译员提示专业词汇,记录演讲者的关键字句,减轻同传的速记负担。

科大讯飞提到,“人机耦合”能降低同传译员的工作强度,提高效率,减少失误。但这种说法,基本是一厢情愿。原因很简单,同传时需要精神高度集中,译员根本顾不上机器提供的辅助。

单看这次“人机耦合”,不过是同传翻译好了,机器再念出来。说是“剽窃”同传成果也不过分。

帮不上忙就算了,有时还帮倒忙。北京市速记协会理事长唐可为表示,“很多时候,机器速录、机器翻译后还需要人为进行实时修改,甚至更考验速录员和同传翻译,还更耗费时间。”

机器翻译明明水平堪忧,为什么还屡屡把同传当靶子?因为在翻译界,同传被公认为从事翻译的最高境界。

所以同传是AI领域最具挑战性的课题之一,这也导致了很多科技公司很喜欢拿同传说事,以此噱头吸引目光,并任由媒体一通乱吹,这样对股价相当有帮助。

本来,在AI的风口上,科大讯飞起步早积累深,其语音人工智能技术更是无人能及,完全不需要像其他阿猫阿狗的科技公司那样,用激进的方式吸引眼球。

事出反常必有妖。科大讯飞遇到了前所未有的问题。

盈利不行,急了

市值一度破千亿的科大讯飞,如今市值不足500亿元,不是一般的惨。

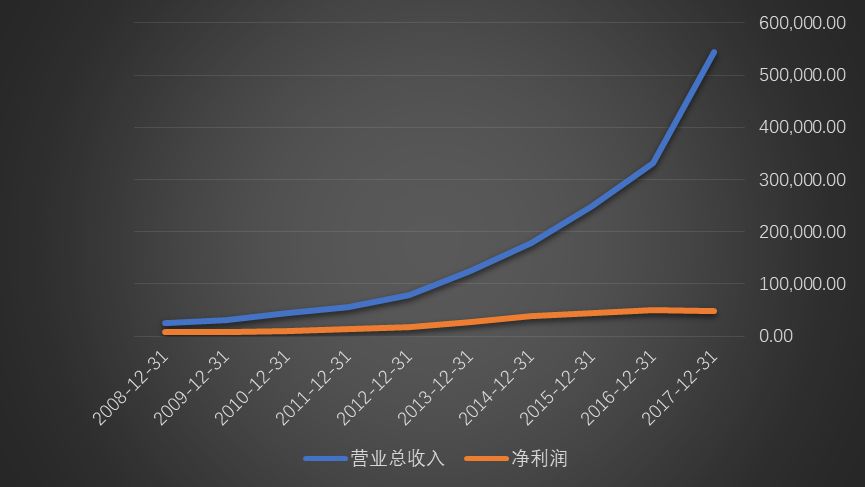

它最尴尬的就是,盈利能力太弱。

别看它的营收、净利润一直在增长,其实一同增长的还有政府补贴。例如,2018上半年,科大讯飞非经常性损益金额为1.1亿元,有8800万是政府补助,较上年同期增长288.52%。

(单位:万元,数据来源:wind)

事实上,过去十年,仅政府补贴就超过十亿,多次拯救科大讯飞于亏损边缘。

一家有实力、享受政策红利,营收增速客观的公司,为什么盈利能力不行呢?

1. 客户变对手

科大讯飞有语音技术的优势,一直在闷声发财。2014年前甚至没有自己的市场部,不做营销,也没有冒进的市场策略。

2010年,科大讯飞公司推出了讯飞语音云平台,向开发者开放语音识别的底层技术,供后者开发应用。这也是国内首个智能语音平台,BAT、高德、携程等,都曾是它的客户。

但是,随着移动端语音处理的需求越来越大,很多大公司就试图自己研发相关产品。尤其是对AI风口觊觎已久的BAT,它们一入局,风云突变。

比如百度,2016年就全面转向人工智能,实实在在地砸了200多亿;马化腾也曾公开表示,人工智能已站在了风口上,公司内部已有超过四个团队在进行AI研发。

目前在AI领域,BAT的布局越来越全面,例如百度有自动驾驶,还有Dueros人工智能操作系统,腾讯还有云小微这样的智能服务开放平台。

待

AI风口散去后,巨头进场收割,留给科大讯飞的,可能只有一地鸡毛。

AI技术的大规模落地还是以后的事。科大讯飞目前的危机,已经很严峻了,因为BAT一方面布局AI,一方面还在加速布局2B和2G市场,渐渐侵蚀科大讯飞的市场份额。去年北京商报就报道过,科大讯飞有笔2亿元的生意被百度撬走。这么一大笔生意被后辈挖走,科大讯飞的内心也许早就在高喊,“活下去”!

想“活下去”的科大讯飞,把C端市场当做一颗救命稻草,这就是为什么这几年科大讯飞从幕后走到台前,并发了一连串产品,比如翻译机、讯飞听见、AIUI、录音笔、录音宝、智学网等等。

但是,

在C端市场,科大讯飞无论是资源还是经验都远逊于BAT等公司。

想要突围,应该会相当困难。

2. 技术优势不再

科大讯飞的市场竞争力为什么下降?表面上是劲敌多了,深层原因是技术优势不再。

就拿科大讯飞知名度最高的语音识别技术来说,声音数据越多,识别能力就越强。而BAT都有大量的C端用户,这项技术对它们来说就是个入口级的技术,也是最容易落地的战略。

事实上,现在许多公司的语音识别率都已经达到95%以上,科大讯飞的语音识别技术的优势,可谓十分微弱。例如,2014年科大讯飞的语音平台还曾为搜狗语音助手提供底层语音技术支持。不到两年,搜狗就完备了自己的语音团队,并推出了语音实时翻译技术。

因此在AI领域,虽然科大讯飞起步早,但像BAT这样的大公司步伐太快了,它的先发优势并不明显。