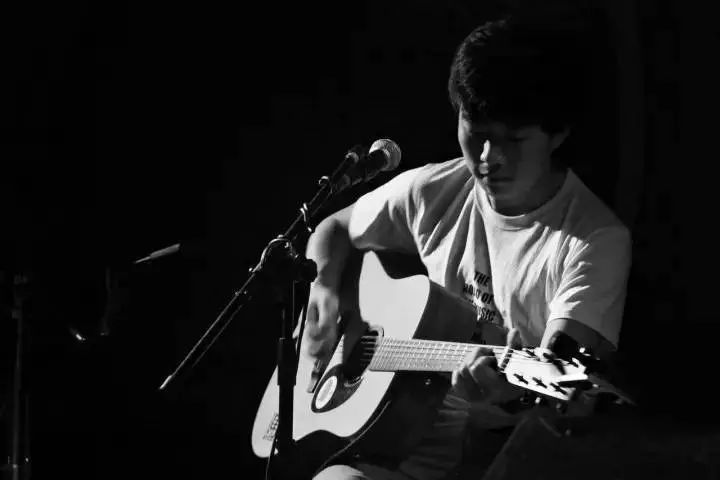

天才少年,希望你能越走越远

天才少年,希望你能越走越远

爆红之后

《歌手》让迪玛希飞速蹿红。但三期过后,这个来自异域的天才少年却陷入争议,人们不再有对他音色的惊艳,取而代之的是对这种高音炫技的乏味和厌烦,甚至冠以“

马戏团式的表演

”。

仅仅三期节目,维持着相近的演出水准,迪玛希却几近陷入被“群嘲”。

只会炫技的争议此起彼伏,这个有着宽广音域的天才少年,真的黔驴技穷了吗?

对于节目而言,迪玛希是一个设定;对于观众而言,他却是一个完全的意外和惊喜。

拥有高颜值的天才少年,以表情包和神评论的独特形式,包揽社交媒体流量。好像第一个被敲打出来的火星,他收获着艳羡,也一点点背负上“星星之火 可以燎原”的期待,人们一边追捧,一边给予他更多的寄托。

但是,迪玛希并没有给到大家满足。

在惊艳四座的《一个忧伤者的求救》之后,他挑战了《opera2》和《the show must go on》,尽管分别收获第一、第三的名次,却并未有“高音”之外的点提供给公众。

有一个细节值得关注:歌手演唱时,镜头会切换到后台其他参演者。起先,迪玛希高音一出,林忆莲、杜丽莎等实力派无不惊艳,但第三期的镜头却只给到了“新人”张杰与赵雷,也昭示着大众最真实的反应:

他们对于这种“海豚音”已然审美疲劳。

有进无退

节目第三期收获口碑最好的是赵雷的《成都》和杜丽莎的《Vincent》,被称为“

有故事的人才能听懂

”。音乐本身应该是承载情绪和审美的产物,音色和曲调的演绎偏向审美,表达内容更偏向于情绪寄托。如同一个人的外貌和内在修养,共同构成一个整体。

与之形成对比的,是迪玛希的炫高音技能,如同马戏团的表演,只能以新奇取巧,作为一场大戏的边角料,而永远不能挑起大梁。

“以色侍人,色衰而爱弛”,这个道理,同样适用于迪玛希这类技巧性选手。

不能说这是观众的无情,艺术本身就是一件残酷的事情,就是要把一个人的精力和才华榨干,呈现出总能“戳中灵魂或感官”的效果。

创作这条路有进无退,可惜人们目前还没能从迪玛希身上获得更多。

节目背面

不同于《中国好声音》之类的选秀节目,

《歌手》是作为一个竞技类节目存在的,它背负的压力更多来自于当期收视率,是一种短线视野;无需捧出自己的原创选手。

李宇春和《超级女声》互相成就,但提起《歌手》前几期冠军,羽泉、韩磊、韩红、李玟等,没有一个人的名气是和这个节目直接挂钩的。

作为一个有实力的境外熟面孔,手持一堆获奖证书,迪玛希也只能以这种方式出现在中国市场,

一如当年的黄致列

。背后的黑金经纪赋予这个天才少年的使命,也不过是打开知名度,培植粉丝市场而已。

市场通病

迪玛希的困境,同样也是音乐人的市场通病。

能像林忆莲一样,在《至少还有你》之后,尝试别样风格的音乐人,需要突破自我的勇气,更得有应对市场的底气。时至今日,一曲《至少还有你》的商演价格,可能都会比Sandy其他作品要高出,但能不能坚持唱自己的歌,能不能争取到这个空间,其间的较量,希望迪玛希能赢。

可能包括迪玛希本人在内,对于这种设定都是不满的。其间《opera2》的版权问题之争,固然不是他个人的问题,但被经纪公司和市场绑架的痕迹仍然可见一斑。必须承认,三期之后,迪玛希在这个舞台上的确走入“黔驴技穷”的困境。他成为这样一个角色,既是对自我的过度消费,也是对市场的迎合与妥协。

资本绑架着这个天才少年的脚步,除了前进,再无回头。

今天的迪玛希站在营销的风口上,看似对一切唾手可得。但要想走得更远,还是要把根扎到土地深处。流量是一阵风,难得的是成为一棵树。期待一个走出困境的迪玛希,

毕竟天赋和际遇,不是每个人都能拥有的。

原标题:《天才少年迪玛希:“以色侍人”的黔驴技穷》

▼

推荐阅读

点击图片阅读 | 比起武亦姝,更打动我的是这位“活出诗意”的40岁农民

点击图片阅读 | 逃回北上广

点击图片阅读 | 赵雷,归来仍是少年郎