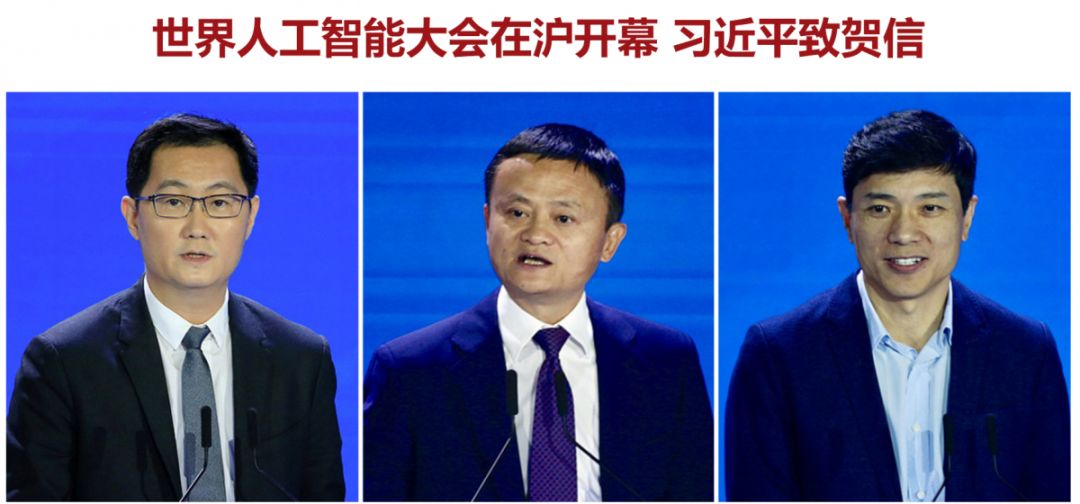

2018世界人工智能大会于今日在上海开幕,全球AI专家学者和相关企业家云集讨论人工智能对人类社会未来的发展。会上BAT三巨头首先代表国内企业发言,马化腾说人工智能要“可知”“可控”“可用”“可靠”,李彥宏说要实现人工智能思维、人工智能能力、人工智能伦理的“三维一体”,并设想“人工智能能让社会更美好,能渗透到社会的各方面,为解决社会问题提供路径。”马云畅想了未来的生活场景:过去人们一年可能去30个城市,但未来一年能去300个城市;现在人们一天工作8小时,但未来只要工作4小时甚至2小时,“我们做不到,但我们的孩子做得到“。

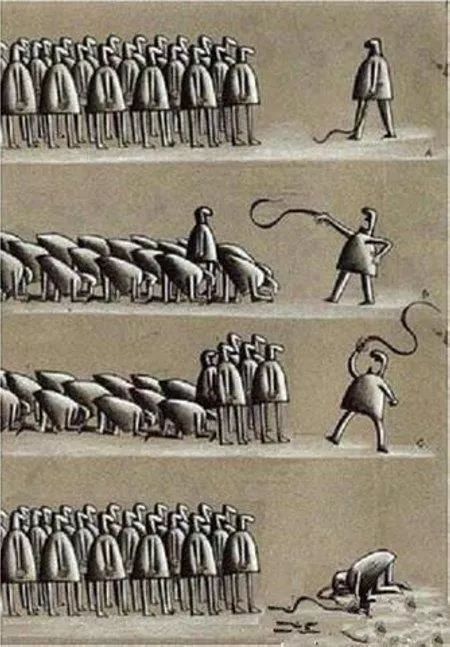

这些由顶级资本家来描述美好生活,可能让我们普通人不太敢相信,在不改变现有资本主义社会下构下,靠着这些企业家的美好愿景,能让我们过上美好生活吗?毕竟很多网友讨论起人工智能普及之后,第一反应就是以后普通人要被资本家利用AI进行统治剥削,变成干电池。虽然这种想法有些反应过度,但这确实是由目前资本主导一切的情境之下很自然的想法。

那如果在改变目前社会结构的情况下呢?那可能就和这些互联网巨头没什么关系了。相信目前全球互联网巨头没哪个在畅谈人工智能与未来时没给自己预留位置,起码这在他们来说是不会去想或不愿意去面对的事情。

不管如何,我们确实也该从现在开始,从自己的角度思考这些问题。如同历史上数次工业革命一样,人类社会目前确实初在变革前夜,这个变革跟我们普通人是息息相关的。在未来,主导我们的资本位置在哪?我们自己的位置在哪?

沉思录之前已经发了两篇文章分别讨论人工智能在未来改造劳动和生产方式的可能性,今天我们讨论最后一个问题,人工智能如何可能改造我们的社会以及我们自身,全文干货很多,请耐心阅读并思考。

▽

只有打破资本主义意识形态,才能理解“按需分配”的概念

(一)“按需分配”为什么不可想象

今天我们的教课书中,讲授马恩对于共产主义社会基本特征的论述,一个主要特点就是物质财富极大丰富,消费资料按需分配

[1]

。这句话总会让人有很多误解,从而在网络上引发很多争论和口水战。

[1]

《马克思主义基本原理概论》. 北京:高等教育出版社,2010年,第255-262页。

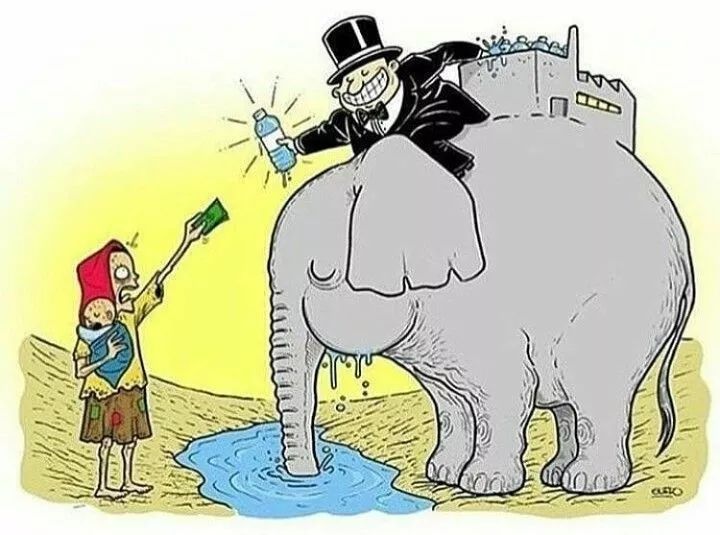

在当今的语境下,“物质财富极大丰富,消费资料按需分配”在字面上似乎是可以理解的,生产力高度发达,发达到物质财富的丰富程度可以满足每一个人的需求。但在今天,似乎“按需分配”永远也无法实现,因为我们的“需”,即人的欲望,是无穷的。必须指出的是,造成这种现象的原因,并不仅仅是生产力水平不足,更大的原因在于,在今天资本主义意识形态下,按需分配这种意识形态下是不可想象的,因为它为了违背市场经济最基本的逻辑假设——“稀缺”。

“按需分配”远在我们的逻辑边界之外,以今天的现实为基础,无论如何发展,绝无实现的可能,这才是我们无法想象它的根本原因。

因为达到按需分配,就必须推翻市场经济和资本主义建构的整个意识形态。

◆被制造的“需求”,被塑造的认识

从政治经济学的角度来说,按需分配就意味着物质财富概念的转变。在资本主义生产方式下,在市场交换之时,任何物质财富因其包含着人类的无差别劳动,都丧失了各自的“质”,而转换为量,人类劳动时间的量,而人的劳动时间必然是有限的,所以有限的劳动和无限的需求,是不能能平衡的。唯一可能实现“按需分配”的方法,是财富不再以劳动时间来度量,而是以人的需求来度量,那么在劳动时间这个概念之下的整个资本主义经济运转体系,都必将发生变化。关于这一点,本文在后面会做进一步的解释。

从西方经济学的角度讲,西方经济学最为基础的前提假设 “稀缺”概念,这一概念是整个体系的基石。稀缺并不意味着缺少,而是意味着“社会资源的有限性”

[2]

,而是意味着任何商品处于市场交换体系当中,数量都是有限的。对于人们无限多样、不断上升的需求来说,用以满足这些需求的多寡,即有用的资源总是相对不足的;因此经济物品的稀缺是指它不可以免费得到,要得到这样一种稀缺物品,必须自己生产或用其他经济品来加以交换。也就是说,在市场经济的逻辑条件下,稀缺是一切市场交换和生产行为的原因和基础,失却了稀缺,生产就会停滞。

所以,按需分配在这种情况下配不可想象。按需分配的实现,意味着们必须首先否定市场经济及其一切理论,否定市场经济和资本主义的价值观。

[2] 曼昆《经济学原理》.北京:北京大学出版社,1999,第3页。

(二)人的欲望真的是无限的吗?

资本主义和市场经济的价值观假设了人的欲望是无限的,所以,若想达到“按需分配”,就必须把“需”,即人的欲望做出澄清。

首先,人作为一种动物,绝大多数的自然欲望,当下工业水平都可以轻松满足。

饮食男女,生老病死,这些都是自然的欲望,来自于人的身体,具有某种意义上的自然的强制性,以今天的生产力水平而言,除了某些疾病的治疗之外,工业化社会所生产的产品远超我们所需,称之为“极大丰富”不为过。人类食品工业制造了极高的热量,让人类成为一种极度肥胖的动物,这恐怕在整个自然演化史当中都是一个奇观。

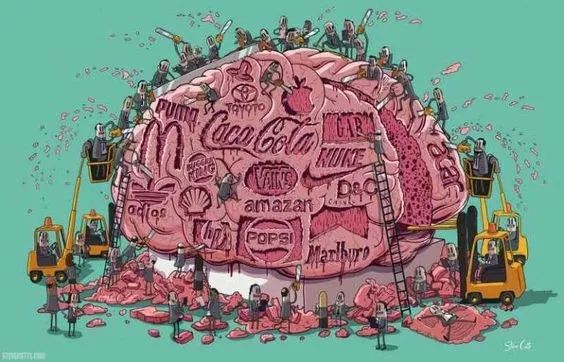

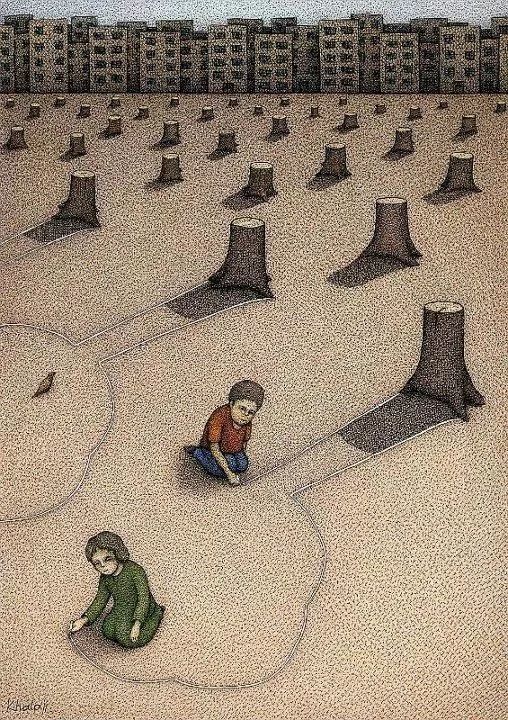

其次,当代人绝大多数的欲望,都是被资本主义强加的。

身体的原始的欲望只是当代人所面对的欲望的一小部分,今天人绝大多数的欲望都是资本和市场所创造出来的,都是虚假的。比如,今日中国,除少数城市外,汽车绝非必须,但有汽车却成为了“刚需”。很多人都有很多仅穿过一两次的衣服,沉睡在衣柜中,但是还不断续的去买更多的。我们不需要星巴克、马卡龙、牛油果、提拉米苏和马尔代夫的旅游,但是资本告诉我们如果没有这些东西,你的人生就在某个档次之下。这些欲望,都是虚假的欲望,他们的作用恰恰不是欲望的满足,而是资本通过制造焦虑,来让普通大众变成消费者,消费我们完全不需要的东西。在今天社会当中,这种焦虑成为了一种广泛和持久的压力源,造成了社会性的精神创伤;相反,一个人如果能够主动的看破这些欲望,那么他的精神状态和经济水平,一定远高于其他人。

最后,资本主义生产方式阻止人去寻找真正的、满足个体所需的欲望。

资本主义生产方式剥夺了所有人的“闲暇”,从而遮蔽了人探索自身欲望的可能性。所以人无暇无力思考自己真正的欲望,几乎所有的欲望都是外界灌输的。

资本主义生产方式要求工人不停的劳作,今日无产阶级劳动时长恐怕远高于奴隶。仅有的闲暇也被手机电视等媒体占据,用以灌输各种消费信息,制造各种欲望,营造人的焦虑。拿性来讲,当代人性交的时间和次数,恐怕远小于古人,却有大把的时间来看色情片;事实求实的讲,当代人在性上有着最多最丰富的想象,却在真正的性交上无暇无力。当代人的性压抑无以复加,某种意义上,当代人被资本主义生产方式阉割了。资本主义生产方式所造成的全社会性的精神疾病,其传染力之强连像黑死病都自愧不如,甚至包括儿童,每一个人一旦出生就意味着踏上了一条不归路。

总之,作为动物,我们绝大多数的欲望,在今天的生产力水平下可以轻易满足;但作为当代人,我们欲壑难填,而这些“欲”不仅虚假的,而且有害,它在制造者当代的精神危机。

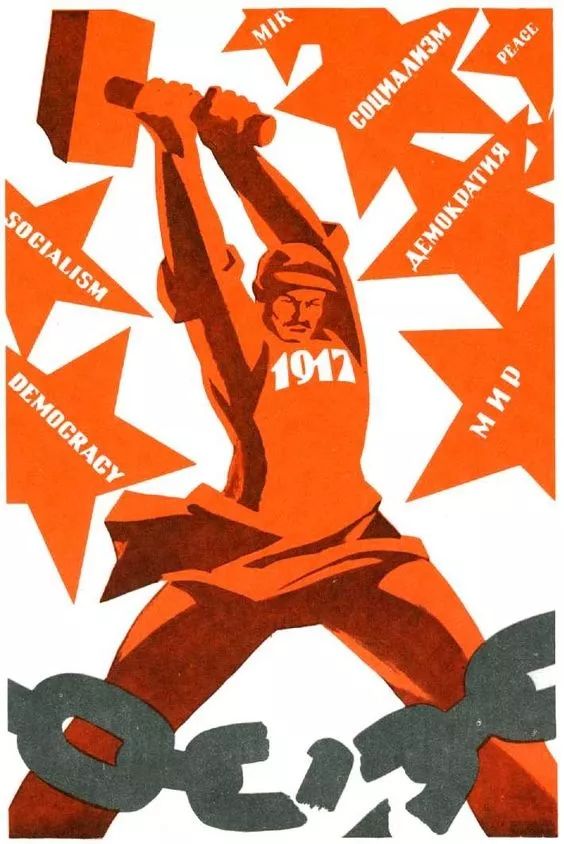

只有将生产这些欲望的资本主义摧毁,才能谈人的欲望,才能谈人的欲望的满足。

今天,资本主义生产方式已经在某种程度上触碰到了自然资源的边界,如果让资本按照自身的逻辑膨胀扩张下去,浪费自然资源,生产各种我们所不需要的产品,再进一步加剧我们的精神危机,那么人类社会很有可能如很多古代文明那样消耗而死。

作为追求自由的你,你的欲望自然是无限的,而且注重不同,但是你却没有时间去探索那些只属于你自己的欲望,更何谈满足。

人的无限欲望,不过是资本主义扩张的一个环节罢了。

所以,满足人真正的欲望,达到“物质财富极大丰富,消费资料按需分配”的第一步,不是扩张生产,不是满足欲望,而是否定资本主义及其意识形态。

既然人虚假的欲望被资本主义无限的扩张,导致现代人欲壑难填,“物质财富极大丰富,消费资料按需分配”在当下的世界观之下无法想象。那么,不妨换一种思路,假设共产主义社会已经实现,在人工智能技术系统作为核心劳动生产工具的情况下,人类劳动是否能够建构一种全新的“需”,从而达到“物质财富极大丰富,消费资料按需分配”的标准呢?

(一)以人工智能为主要生产方式的社会,其物质资料是如何生产和分配的

让我们来做一个思想实验:假设地球被某个无聊的外星人占据,明早醒来,全世界所有的重复性劳动,都被及其强大的人工智能所替代。此时,整个社会只需要极少数人,就可以运转起来。几乎不需要人的劳动,物质产品就会如前一天人类从事劳动时的一样生产出来。此时会发生什么?

物质产品的生产依靠科学的力量,完全自动的运转起来,人类从其为人的第一天就被迫为了谋生而生产,此刻终于摆脱了这一重负。这套人工智能系统将劳动者从繁重的物质资料生产当中解放出来,从而给绝大多数人带来闲暇。劳动是人的根本需要,是人的类本质,如马克思所言:“人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动”

[3]

。但是在资本主义生产条件下,劳动恰恰是异化的、非人的,它变成了对劳动者的戕害和折磨,

“只要肉体的强制或其他强制一停止,人们就会象逃避鼠疫那样逃避劳动”

[4]

。

[3]

《马克思恩格斯全集》第42卷,北京:人民出版社,1972年,第96页。

[4]

《马克思恩格斯全集》第42卷,北京:人民出版社,1972年,第94页。

分配和消费方面,在这套系统之下,资本家很快就会发现,不需要无产阶级来工作。同时,没有工作消费者手中的货币很快消失殆尽,资本循环戛然而止。更为关键的是,在此时货币和资本失去了其自身的意义,此时,在饥饿的无产阶级面前,明智的资本家唯一的选择就是将宣布工厂公有,否则等待他的只有覆灭的命运。

(二)对于共产主义社会的“按需分配”一种猜想

若想满足所有人的需求,就必须给予人追求自身需求的条件:空闲时间和物质条件,让人自主的去追求自己的欲望。

在现实中,无论资本主义如何发展,以机器大工业为生产工具的生产方式,是不能真正满足人个性化的需求的。

机器大工业生产的产品内在的要去整齐划一,而人的要求却千差万别,无论大工业能够提供的产品如何细分消费者,但实际上还是与真正的需求有着天壤之别。如果你有过脱离资本主义市场经济和机器大工业劳动的经历,比如:追求某个事业,制造某个工艺品,甚至耕种一小片土地,教育培养孩子,或者制造某个自己真心喜欢的东西;你就会发现,更多时候,我们的需求实际上是在追求的过程中逐渐变化的,欲望是在追求的过程当中被满足的。而基于资本主义的购买-消费-满足欲望的过程,实际上永远也不能满足人的欲望,我们需要在制造产品的过程中上打上自身存在的烙印。

也就是说,如果真的想达到物质产品的按需分配,满足每个人的需求,那么就必须给所有人以闲暇,让大家自己生产自己所需求的东西。当代技术已经为我们展现了这种可能。

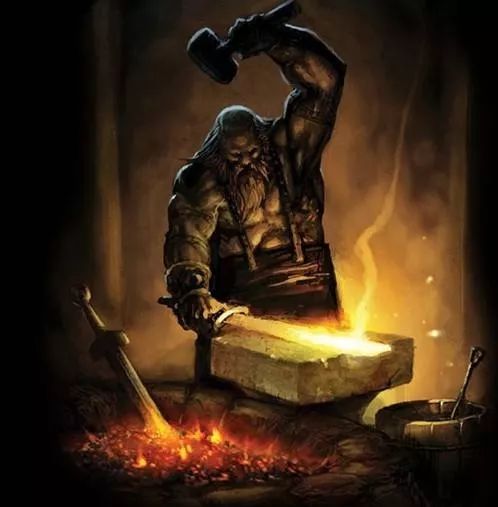

◆Hephaestus

回到思想实验当中,人工智能技术系统替代了绝大多数人的重复性劳动,解放了劳动者,给予了所有人以闲暇,自此我们将拥有去追求自身需求的时间。在此种情况下,人的追求就被现实的劳动分成了两种:

一种是少数人在创造性劳动的过程中的需求。

科学探索的过程所需的物质材料是极大的,所以必须通过全社会的统筹,不可能按照个人的设想分配资源,只能按照社会的需求分配资源。

另一种,满足是每一个人的需求。

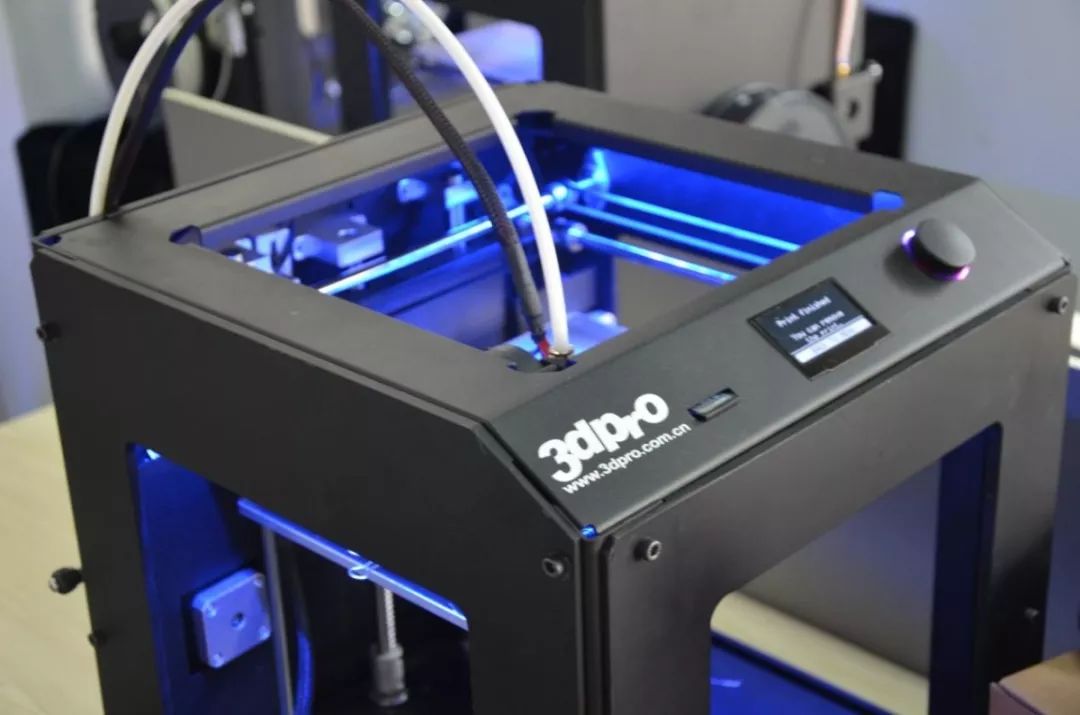

达到人人都按需分配标准的关键,不是在当今生产体系中增加每一种产品的产量,而是将部分简单的生产资料交还到民众的手中,让其自己手工生产自己所需的产品。比如3D打印技术,从网上下载生产程序,打印成需要的形状和模块,然后再拼接而成,3D打印技术展现了技术上的无限可能,美国人甚至用它来生产枪。可以想见,当这种技术虽然尚未成熟,但是可以预见,一点成熟后,我们日常所需的大量商品,都将被这种技术所取代。在此种技术背景下,每个人都有自己的土地以生产日常所需的粮食,每个家庭都有自己的3D打印机,以生产日用品,每个社区都有自己的金属加工中心、化学合成实验室和生物实验室,以生产各类产品。

必须指出的是,以今天工业社会的生产力水平,全力满足确定有限种类产品产量的需求,是完全可能的。

从历史唯物主义的角度来说,资本主义经历了从手工业走向机器大工业的过程,而我们设想的这个过程,则是彻底的瓦解了从机器大工业。

走向了人工智能承担了绝大多数工人的重复性劳动,而手工业的复活,则将人的劳动引向人的自由。从政治经济学的角度来说,资本主义内在的刺激了产品的创新,产品的创新增加了分工,从而刺激了市场无限度的膨胀,从而让人欲壑难填。3D打印技术和手工业的复活,则使得商品的种类减少,从而让人去追寻自己真正的需求。

(三)人工智能条件下共产主义社会的“价值”是什么

当人工智能取代绝大多数工人的直接劳动劳动时,社会将发生天翻地覆的变化,但我们先把社会发生的各种现象放到一边,只讨论一个核心性的问题,即,在此种情况下,社会的物质产品生产的增加,靠的是什么?答:在量上的进步,靠的是人工智能自身在现有技术条件下的自我复制,这是对人类重复性劳动和人类自身再生产的替代。因为强制的劳动终结了,工人得以逃离了异化的劳动。在质上的进步,人类研究科学技术的创造性劳动。

那么在此种情况下,在继续推动生产力发展进步的过程当中,在通往“物质极大丰富”路径当中,人唯一能做的就是创造性劳动,人的劳动产品将是创造性产品。

在第一篇文章当中,就指出了“价值”概念,即对财富的判断标准,是一个随着历史变迁和社会形态的更迭而不断变化的。

当共产主义社会实现之时,构建了商品拜物教基础的资本主义市场经济的“价值”概念,也必然退位,取而代之的是全新的价值概念,对社会财富全新的判断。当人工可以替代全部的重复性劳动时,“价值”的概念将与人类劳动时间脱钩,价值的评判标准将和创造性劳动的标准紧密结合起来,将和科学、审美的评判标准紧密结合起来,从而彻底否定资本主义生产方式构造的世界观和价值观。

市场交换行为,是“价值”概念依托于人类劳动时间的显示基础。

在市场经济中,任何商品都有其价格和价值,其基础马克思已经揭露,在于无差别的人类劳动,但实际上不同人之间劳动的是必然存在差别的,你的劳动和我的劳动必然存在各式各样的差别,弥平这种差别的是市场交换原则。商品的价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动,价值量是由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定的,而劳动量则按照劳动时间来计量。

也就是说,忽略现实劳动中质的差别,通过抽象交换行为,只考虑劳动量的不同,是整个政治经济学体系的哲学起点。

无差别人类劳动的概念实际上是建立在

“人类劳动的等同性”

[5]

的基础之上的,“价值表现的秘密,即一切劳动由于而且只是由于都是一般人类劳动而具有的等同性和同等意义”,

[6]

这种“同等意义”是建立在交换的产品为重复性的直接劳动的基础之上的。

[5]

马克思恩格斯文集: 第5卷.北京: 人民出版社,2009.第89页

[6]

马克思恩格斯文集: 第5卷[M].北京: 人民出版社,2009.第75页

劳动产品将不再是“无差别人类劳动”的产物,因为绝大多数人都没有机会再从事这种重复性的劳动,所以建立在此基础之上的产品的交换过程也必然发生变化。

马克思指出,“在这个转变中,表现为生产和财富的宏大基石的,既不是人本身完成的直接劳动,也不是人从事劳动的时间,而是对人本身的一般生产力的占有,是人对自然界的了解和通过人作为社会体的存在来对自然界的统治,……一旦直接形式的劳动不再是财富的巨大源泉,劳动时间就不再是,而且必然不再是财富的尺度,因而交换价值也不再是使用价值的尺度。群众的剩余劳动不再是一般财富发展的条件,……以交换价值为基础的生产便会崩溃。”

[7]

[7]

马克思恩格斯文集: 第8卷[M].北京: 人民出版社,2009.第196页

创造性劳动的产品只有质的差别,没有量的差别,不能使用劳动时间来衡量。

这一劳动的价值依赖于具体的人和具体的历史环境:一万个小时科研工作者的劳动,不能替代爱因斯坦在写作《广义相对论》时的思考;一亿个小时普通画家的工作,不能与梵高一个小时的激情创作等价。不仅如此,重复性劳动生产的是具体的产品,创造性劳动生产具体的产品的同时,更为重要的是生产信息;而在计算机和网络信息技术发达的今天,信息是可以无限复制的,且不会被磨损。

在此种情况下,信息传播的逻辑有可能取代产品交换的规则,从而成为衡量机器所不能替代的人类劳动的价值的关键;注意力、从众心理和知识鸿沟等概念,将从信息传播学概念变成政治经济学问题。科研工作者、运动员、艺术家、政治家,甚至教师、医生和律师等职业的工作均具有此类特点。

生产信息的劳动是创造性劳动,在这一领域重复性劳动被称为“剽窃”,它不能以人劳动的时间来衡量:一方面,这一劳动具有偶然性、特异性,它虽然是社会劳动积累的产物,但依然决定性的依赖于具体的创造者,创造者的创造性劳动本身才是关键,社会积累的量变和创造劳动的质变,不具备一个必然或平均的比例;另一方面,信息是可以无限复制的,一旦生产,即可以满足全世界每一个人,量的重要性随着信息技术,尤其是计算机和网络技术的几部而被无限度的缩减了。

当信息成为人的劳动唯一产品时,因为信息的无限复制性,劳动产品对于每一个人来说,它必然是极大丰富的。同时,也定然需要每一个人,“按需索取”。在此时,索取的过程本身才是人发觉自身欲望的关键。