北京时间2020年11月26日凌晨,足坛巨星马拉多纳在家去世;2020年9月,北京地铁13号线霍营站一中年男子猝死,45岁;2019年,明星高以翔在录制综艺时突发猝死,35岁;2016年,天涯社区副主编金波在北京地铁6号线站台上突然猝死。34岁;2014年,珠海国际半程马拉松的终点线前,一名跑友心脏骤停,抢救无效死亡,年仅30岁。

他们都因心脏骤停离开人世。

最近,东老师认识了一位前急救医生,他说,自己当急救医生的时候,

对于心脏骤停患者,十年里只救活了一个人。

对,你没看错,就是只!有!一!个!人!

但当时如果他们身边有一台AED(自动体外除颤仪),结局也许会不一样。

为什么心脏骤停死亡率如此之高?这位前急救医生说:

因为救护车赶到现场,要十几二十分钟;

期间,绝大部分的患者家属都表现为紧张、焦躁、哭泣,以及不停打电话催救护车,却无法施以援手。

这位医生叫张元春,毕业于北京医科大学(现北京大学医学部),今年45岁,2000年-2010年,曾先后任职于北京急救中心和朝阳区急救中心。

张元春告诉东老师,

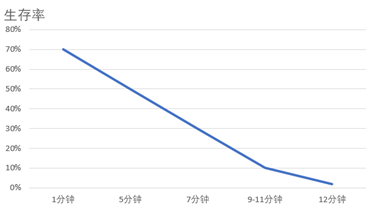

心脏骤停的人,生存率以分钟为单位递减

:每延迟1分钟,生存率递减7%-10%,十几分钟后,生存率接近零;

因此,前4分钟被称为黄金4分钟;

错过时间,人是救!不!活!的!

北京治疗心脏病最好的医院是安贞医院和阜外医院,

但再牛的专家也无法让尸体起死回生!

再来看看生存率“分钟递减图”:

(据公开数据制图)

有时候,急救医生达到现场,已经得出专业判定:人救不活了;但仍会实施现场抢救,目的是,照顾情绪处于崩溃点的家属,让他们心理好受点。

时至今日,急救反应时间长这一现状在北京并无多大改善。11月26日,北京市政府在一份报告中披露:

目前本市急救服务平均反应时间为18分钟左右

,而规划目标为12分钟。

在这方面,上海、杭州等多个城市均已达到12分钟水平。

如何能帮到那些心跳骤停的患者呢?家属们除了无助、哭泣和催急救车,能做点什么吗?

能。

一项研究显示,发生心跳骤停的人们,如果在心肺复苏的同时接受 AED (自动体外除颤仪)除颤,有38% 活了下来。1%和38%之间,是成千上万条被救回来的生命,以及无数个避免悲剧的家庭。

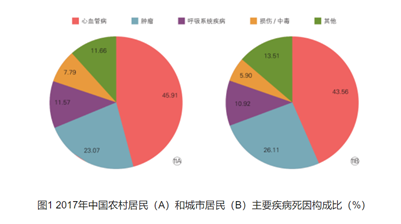

与之呼应的,是中国的心血管病患者的庞大数量。

我国心血管病现患人数3.30亿,每年发生心脏性猝死54.4万例,

相当于每分钟约有1人发生心脏性猝死

——这是国家心血管病中心《中国心血管健康与疾病报告2019》估测的数据。

(图片来源:国家心血管病中心官网)

可对比的数据是,中国消防系统2019年全年共接报火灾23.3万起,死亡1335

人;

心脏性猝死人数是火灾死亡人数的407倍。

有人把AED比作“救人的灭火器”,称在救人方面,安装AED的性价比远高于消防设施。

还有一个理由:心脏猝死多数发生在青壮年男子群体,正是上有老、下有小、担当家庭顶梁柱或者单位骨干力量的年纪。

仔细看近年来引发媒体关注的一些猝死案例,其中不少都发生在北京地铁站,地铁是猝死发生的高风险公共场所,因人流巨大,上下班高峰期拥挤,空气相对不流通,容易导致身体、情绪紧张。

北京地铁近年来建设发展迅猛,城市地下有一张巨大的“三环四横八纵十二放射”网络。数据显示,截至2019年底,拥有405座车站的北京城市轨道交通的日均客运量达1035万人次,排名世界第一,可参考的数据是,当年北京常住人口数量为2150万。

人类对除颤仪的研究始于1939年,上世纪50年代,世界上第一台除颤仪在美国研制成功。AED则问世于1979年,由德国美茵次大学医学院的狄克教授设计。

AED被引入中国,张元春的前辈、现年81岁的急救医学专家李宗浩功不可没,他也是北京急救中心的主持筹建者之一。

(李宗浩(左)在接受采访,图自新华网)

1997年,李宗浩在德国参加医学大会,与狄克教授探讨在中国启动AED。第二年,由他牵头,在北京急救中心举办了一个以心肺复苏和AED为主要内容的国家级继续教育项目,首次提出在中国先由急救中心、急救站使用AED。

2008年奥运会在北京举办,大力推动了北京在许多领域接轨国际先进理念和做法,AED的推广便是其中之一。2006年,首都机场在T2航站楼安装了11台AED,开创了内地公共场所安装AED的先河。

北京奥运会时,张元春已调入朝阳区急救中心,参与了奥运赛事医疗服务和培训工作,赛后,朝阳区急救中心接到了很多外企的培训工作——当时,欧美、日本等国的AED普及力度空前,许多在京外企都配备了AED,并要求员工接受心肺复苏和AED使用等相关培训。

大背景方面,国际上有几个著名的推动AED普及的事件:

2000年,时任美国总统克林顿发表演讲,开启全美公共场所安装AED;

2003年,足球运动员维维安·福在法国联合会杯半决赛现场心脏病发,不治身亡,明星效应放大了事件热度;

2004年,日本亲王高圆宫宪仁在加拿大驻日使馆进行体育运动时,突发心室颤动离世,其遗孀高圆宫妃久子力推AED在日普及。

由于看好此类培训市场,2010年,一家名为中援思德科技发展的公司在北京成立,致力于中国境内的紧急灾害救援培训,在当时的市场上,这是个新事物。张元春跳槽到该企业担任急救培训导师,主讲心肺复苏和AED。

2014年初,因经营状况不佳,那家公司倒闭了。

张元春形容,AED在中国的推广普及,像一个难看的波形,由于奥运会的召开,一下子冲到波峰,在山峰坚挺了两三年,然后,“啪”的一下,直接摔下来了。

(张元春在某单位讲解心肺复苏和AED。高雪梅拍摄)

触底之后必有反弹。

2014年,深圳发生了梁娅事件——2月,某外企女高管梁娅猝死在深圳地铁水湾站;6月,其父母将深圳地铁集团等告上法庭,索赔百万元;11月,法院宣判地铁集团赔偿31万余元。

这件事对深圳当地人、当地政府震动颇大,圈内人视其为国内普及AED触底反弹的标志性事件。

此后,那条摔下来的曲线开启了缓慢却坚定的爬升之旅。上海与深圳分别于2015年和2017年启动AED在公共场所的普及,2020年11月,杭州以立法形式规范公共场所AED配置和使用,甚至将AED配进了公共厕所。近期,有不少关于三四线城市安装AED的新闻出现。

(图自浙江台新闻视频截图)

犹值一提的是中国版“好人法”的颁布,2017年《中华人民共和国民法总则》第184条规定:“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。”这令许多担心现场施救不成功、会给自己惹来麻烦的人有了底气。

2020年,霍营地铁男子猝死事件后两个月内,北京连发两个重磅“官宣”:

10月27日,北京地铁系统宣布全面开展配置AED工作,2022年底前实现地铁车站全覆盖。

11月26日,北京市卫健委宣布,到2022年底前,本市将实现重点公共场所AED设施全覆盖,一线工作人员急救知识和技能培训率达到80%。

作为首都,北京的“官宣”极具风向标意义。张元春称,那条曲线的斜率已越来越大,以前是缓坡,现在是陡坡。

但有了设备,培训得跟上,让更多的普通市民掌握AED的使用知识,从而确保在紧急关头会用、敢用,不然花大价钱购买的AED将成为聋子的耳朵——摆设。钱浪费了不说,那些心跳骤停的患者仍然不能被救活,才是最大的遗憾。

此外,2022年冬奥会迫在眉睫,安装AED、培训急救人员都需要时间,急救的体系和队伍还需要磨炼,需要迅速行动起来。

AED的使用,普通人学起来难么?

不难。AED是为普通人设计开发的体外除颤仪,一般人只需经过简单培训就可以学会使用,且不会因使用不当对患者造成伤害,安全性有保障,因此又名“傻瓜机”。张元春的儿子9年前就学会了如何使用AED,当时他只有6岁。

AED在国内的零售价2万-3万元,为啥这么贵?

其实,相比12年前,这个价格已经是“打了对折”。早期AED都属于进口产品,一台售价五六万元;2013年前后,市场上开始出现国产AED,价格得以大幅回落。

目前价格仍居高不下,一个重要的原因是:不普及,没人买,价格就降不下来,因为厂家前期研发等各项成本摊不下来。据了解,国内重要AED品牌商久心医疗,从开始研发到拿到国家合法手续,用了12年时间,那些投入都等着卖产品收回来。