展览海报

文/胡赳赳

“时代”以一种超乎想像的形式发生,它有着罕见的魔力,令预言难堪,宣告着征服的失效。

艺术家的时代,艺术家会考察“时代的艺术”,用一种什么样的力量,来左右自我的重心,校正自我的审美,以及用怎样的内心风景与外部日渐凋蔽的环境相戚戚。

艺术家必须迎来一场自我杀戳——他使用的语言,他遵守的伦理规范,他所习得的生活方式,他受社会管理者与人情世故的约束,他固执地坚持已有的观念当作信仰,将真的信仰当作傻子的约定,这一切,意味着艺术家如果不迎来自我解体,那他无法从对自我的专制中释放出来。

艺术的“祛魅”之力在于转换,面对一个“吊诡”的“时代”,荒诞而又漏洞百出的现实之境,内心无所依着的蜉蝣式人生,理想主义逐渐退场,一种“矫饰”之风或掩盖苍白的风格正在流行,艺术家们所遵从的守则一再失焦,偶像沦为小丑,智者抱垢于民间。正是在这样的语境下,艺术家寻找突围的方式,也是鲁迅先生一直感到“苦闷”的某个明喻:四周都是铁屋子;或者是诗人艾略特所看到的一副现代性奇异面貌,然而却命名为“荒原”。

孙侃《欢迎来到我们的时代》亚麻布丙烯油彩 150×150cm 2014年6月

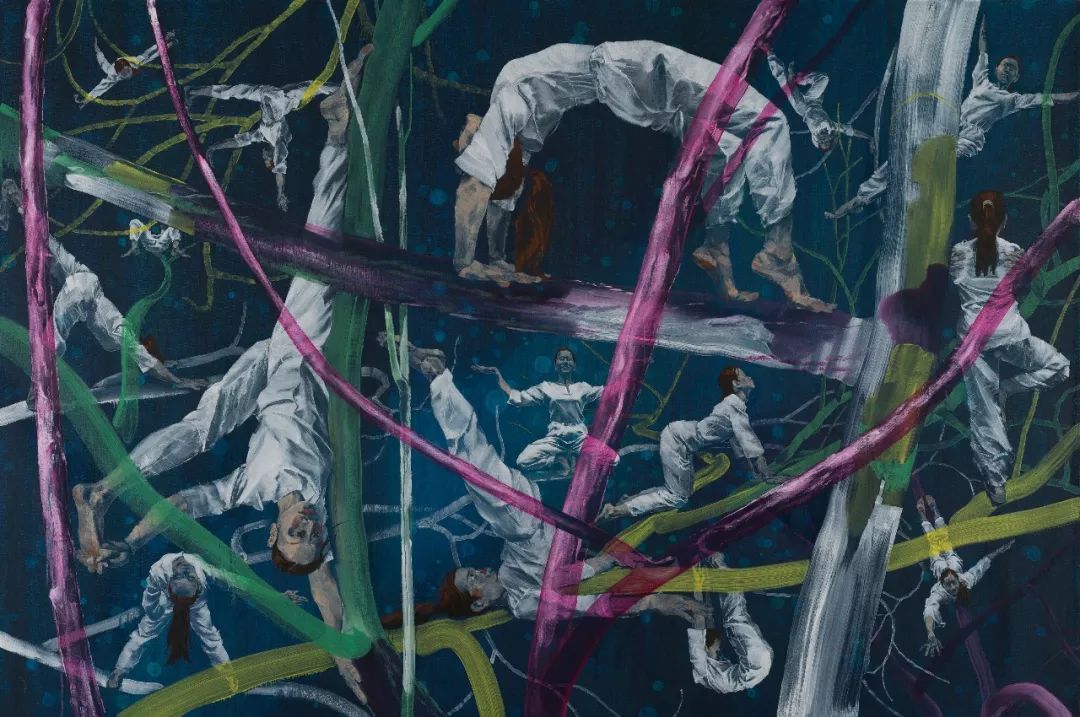

孙侃所作出的这种尝试,令我感到稍许宽慰。他将一些“活动变人形”集结起来,展示他们的肢体、内心运动和周围环境的关系,这些稍稍变形的姿态既是某种日常仪式的写照,也是“肢体瑜珈”的伸展方式,显然这些人物所具有的命运是意图“破局”的,这必然和艺术家本人的意图是一致的。但是正如文字游戏所嘲讽的那样:你要破的局,破前和破和,也都是破的。

孙侃是蛰伏在宋庄的一名艺术家,和这里的许多艺术家一样,他既旁观着时代的历史,也参与时代的进程,讨论美学的技艺和原则,也为日常琐事而奔走焦虑。同时,他还是一名大学教师,他需要引导着年轻人的某些美学趣味,以及将自我的意识状态浇灌给他们。

如果能将“转换”的能力心得手应,那么一切都是轻易而愉快的。腐朽可以化为神奇,点石能够成金。艺术家就是那根金手指,画笔变更为有威权的魔杖。因此,人们常常将巫师和炼金士与诗人、艺术家相提并论,因为他们之间,在“绝地通天”的历史背景中,的确是“合一”的。只是这种神奇能力的示现,对于当今的艺术家而言,时有时无,小隐小现,并不是给你一个密方或手诀,就可以心领神会的。

因此,艺术的殉道之旅远远在路上,首先要葬送自己的大好前程,保持心心在兹、念念在兹的状态,使艺术始终是第一义。将其凌驾于一切欲念之上,凌驾于万有之上。

这比画什么、如何画的争论更有效。学习这个“寂然”和“明白”的第一义,那些争论依然是争论,但早已不是你考虑的“事物的核心”。

孙侃《分径的花园》亚麻布丙烯油彩 150×150cm 2016年

孙侃的另一个专业背景和东北、俄罗斯有关,他在这两块土地上研习的绘画之道。他具有典型的东北作风:直言快语,情急心热。满腔赤诚的表达,有时又有细腻的方式。这也表现在他运笔的节奏和把控上,明快、干脆,细节上也绝不忽视。令人可笑的是,他对自己是否画出了佳作毫无把握。然而这也是可喜的,艺术家的弊病往往是想得太多、干得太少;争论得太多,心平气和的时候太少;酒喝得太多,书看得太少。

如果不在各个维度上测试,突破口是不会自我涌现的。因此这需要大量作品的演习。这一点,对于想每一张都是精品的艺术家,其创作的量首先就是个问题。如果悠哉游哉,最终会荒废时日。

孙侃显然将这个问题处理得比较好,他用实干的方式转换了“量变”到“质变”的问题。尤其是他近来的作品,几乎都展示出迥然不同的面貌,感觉是一个台阶一个台阶地在上升。而这,也是他有信心宣告“欢迎来到我们的时代”的原因。

时代是真实的废墟,而艺术,便是这些哥们儿的避难所。

文/昆鸟

评论就是要“说”,对于不那么“能说”的画,说出的常常是暴力。我必须请求孙侃原谅,对他的画,也许我也施行了暴力,因为他的画本身并不“能说”,对我而言并不好说。孙侃绘画的难以谈论之处并不特殊,只要文字没有变成绘画,这种难度就一直存在。因为在评价或解读绘画时,文字总是最先把握住那些亲近自己的东西。

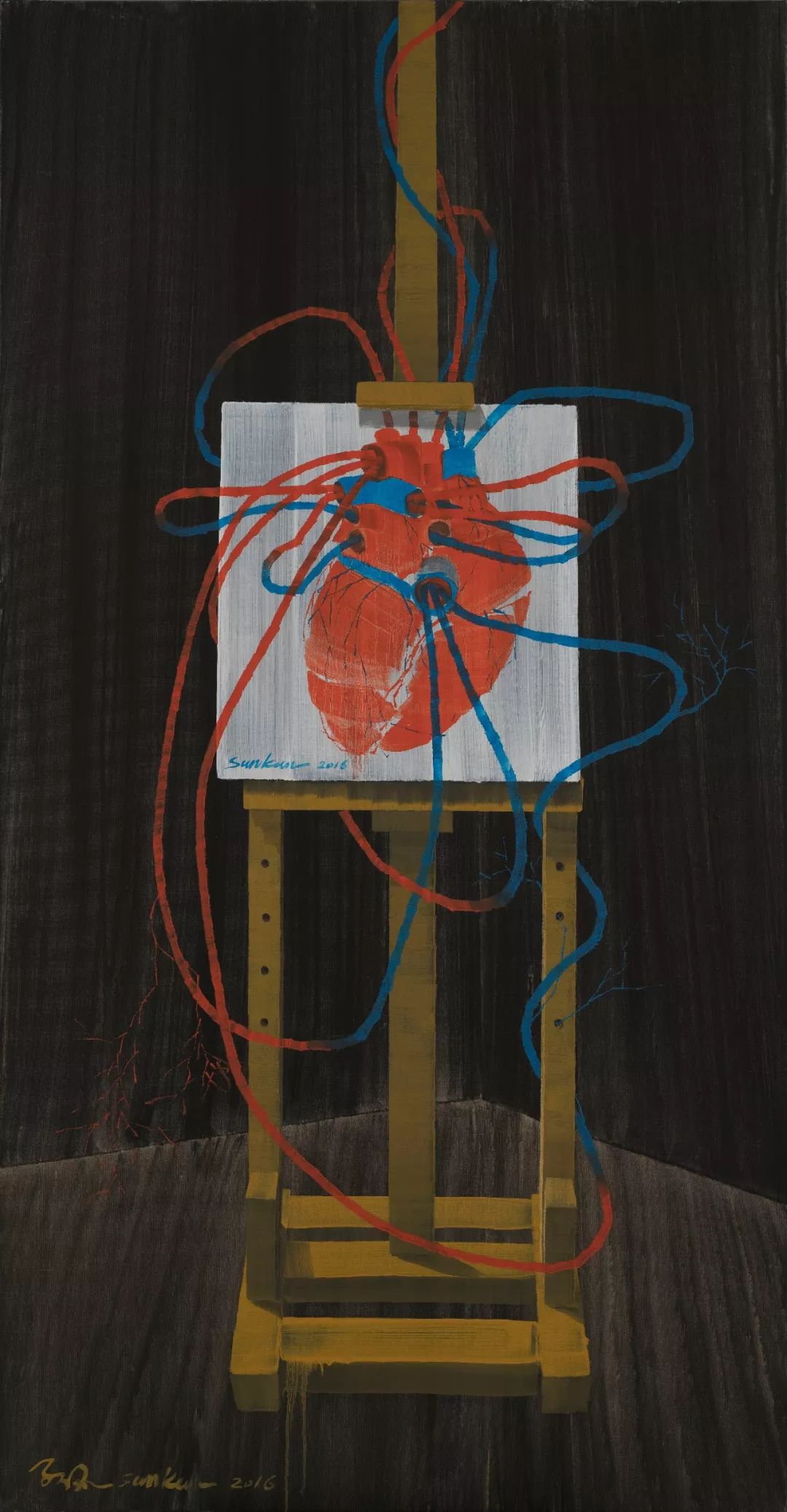

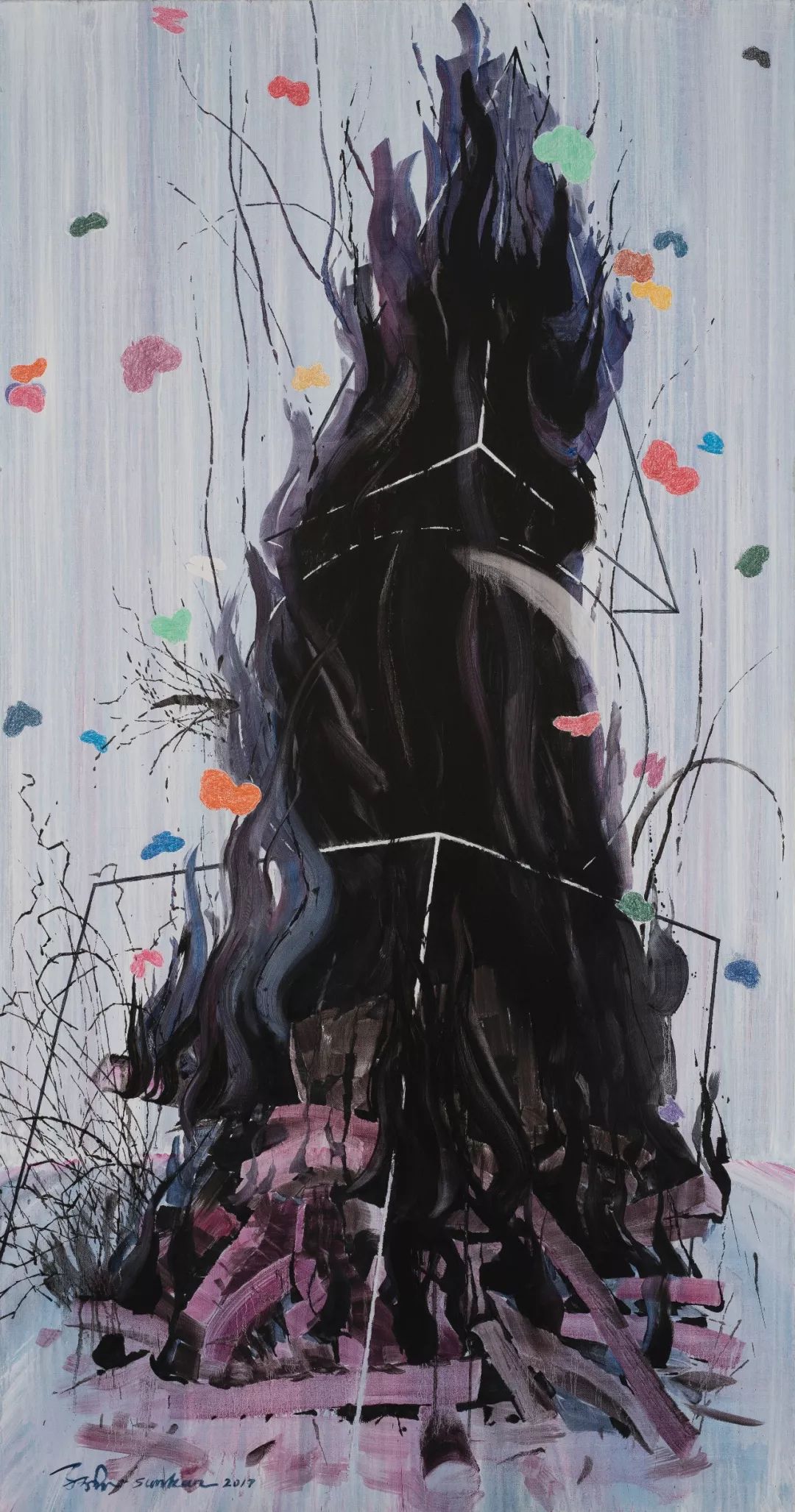

在二十多年的创作中,孙侃彻底抛弃一种具有高度辨识性的主题,彻底摒弃特征明显的专利性语言,而是在绘画的本体视觉中进行缓慢、艰辛的跋涉,画面中悄悄的、微妙的个人情感述说,让他的艺术拥有与众不同的力量。在本次展出的作品中,可以发现孙侃在涂绘和线描两种方式上都有出众的能力。在《欢迎来到我们的时代》中,他用看似相当随意的笔触制造出树林的光影效果,几乎每个笔触都给人带来快意;《燃烧》中被几何形体切割的黑色火焰,也是痛快的写意,但量块的感觉也是充足的。而《昆仑石》中那个穿着印有“sunkan”拼音的棕色外套的小孩的造型,则主要用线完成的。还有几幅彩铅笔画稿,精彩程度也不亚于最后完成的油画。

孙侃《架上绘画》亚麻布丙烯油彩 210×100cm 2016年

在《梦马》《艺术家的兔子》《昆仑石》和《英雄远去》这几张油画的背景部分,孙侃统一使用了纵向平涂的方式,仿佛把画面主体置于一面墙的前面。这种空间营造出的感觉是,画面主体是被摆设的,是从其本来环境中抽取出来的,是作为样本的存在,是用来研究的。这就是说,这些画中的东西有料。

《昆仑石》和《艺术家的兔子》的指涉是很明显的。所谓“昆仑石”,其实是宋庄小堡广场上的一块大石头,那些攀爬玩耍的孩子无疑就是艺术家。大家都想爬到昆仑之巅,那个叫“孙侃”的小孩却一只脚还在地上。这是不仅是宋庄艺术生态的写照,也是对整个艺术圈权力结构的调侃。《艺术家的兔子》的命名肯定指向了博伊斯,兔子在思考,但它想的东西对我们来说是乱码,货币符号、运算符号、标点符号码在一起,整个不知所云。《英雄远去》里的骑士摆明了是堂吉诃德,而孙侃的本意应该不单是拿文学形象说说心境。他有一幅名为《再见海参崴》的油画,同样的构图,尽头站着的却不是堂吉诃德,而是列宁,但这种政治指涉因过于笼统和惯见,效果已大打折扣。

但《英雄远去》远比《再见海参崴》出色,极人工化的林荫道与尽头的“大墙”营造出一个神秘和怪诞的空间,而骑士与树木的比例反倒强化了骑士的存在。近处那些树叶的精致处理非但没让整个空间显得真实,相反让整个空间令人生疑。这幅画中色调统一,绿色、土黄、鹅黄衔接得非常出色,看起来单纯、安静,整幅画很明亮,但这种明亮也显得可疑。而这并不是孙侃最常用的色彩方案,他习惯用相近灰度的对比色,特别是绿和红。

孙侃《昆仑石》亚麻布丙烯油彩 200×180cm 2016年

孙侃有一组名为“xx之树”的彩铅作品,其中的《艺术之树》与《爱情之树》分别从下到上展示了从蓝到黄与从绿到紫的过渡。这两张看似练习似的作品让人惊呼色彩秩序的美妙丝毫不亚于音阶。对画家来说,色彩是最基本的武器,一个艺术家的色彩系统,也是他身上最表象又最神秘的部分,就像一个作家或诗人对连词的偏爱也会形成一种气质。

初看孙侃的画,似乎色彩纯度很高,这跟他对对比色的偏爱有关。比如《欢迎来到我们的时代》中的红色树干和树叶。这让他制造出了张力十足的怪异氛围,细看之下,就会发现他的油画色彩大多纯度并不高,而且层次很多。《如果爱》画了一对恋人在树林中幽会,整个画面被深绿色统摄,草丛、人、树都是用荒率的涂抹实现的,两个人头发和衣服上的白色和灰色给人一种负片式的视觉感受。这已足够让两个人身处的情境变得不真实,而且,让人想到危险和伤害。女人上衣上的洋红色的条纹更强调了这种不和谐。洋红色用在女士服装上是很常见的,但在这幅画中成了深具警示意味的颜色,而且也非常不真实。两个人的背影都偏离了人眼的正常视觉感受,而代之一种机械视觉。是夜视仪中看到的?还是出现于某张底片上?

《醉人的夜》也给人同样的视觉感受,画中的黑色和绿色像被过滤后留下的,不仔细去看,几乎发现不了画面右下角近景中的黄鼠狼。这条黄鼠狼浮现在路边的水潭上方,像一个幽灵的倒影,而远处骑自行车的人,则像被广角镜变形过。人工光源下那丛草,是画面中最亮的部分,而这个两部却不提供任何意义,像反着穿的黑夜的内脏,它的明亮空洞到令人反胃,相反,是暗处在供应意义。而这正是真实,让人不适。孙侃画的《圣诞树》,树上的小灯照射的部分也给人一种令人不安的明亮,那是一种反生命的明亮,正在装点我们的生活。

孙侃《燃烧 2》亚麻布丙烯油彩 210×100cm 2017年

孙侃还制造过很多变形图像,但他的变形不像表现主义或超现实主义那样是为了获取某种意味,而是纯视觉的,且似乎有意展现一种光学机械的视觉。比如2011年《在路上》,一个穿白T恤的男人正从空地跑向一片树林,地平线弯曲了,而人的两条腿显得很长。单就风景而论,可以说很漂亮,而这个奔跑的人则来路不明,无法融入风景,并且使人和风景的关系让人感到迷惑。在另外一张“无题”中,人物的主体部分甚至是画在另一张纸上,硬贴到树林里去的。这是在提示人与风景的异质关系吗?

2009年的《路过》中,一个人扒开树丛,似乎看见了什么,但人的比例比树还大。一张不明就里的脸夹在几棵树中间,不提供任何把人引向政治与历史指涉的视觉符号,叙事的深度也被消除了。孙侃画了一批人在树林中的场景,其中的人与环境都是不协调的,甚至是相互抵消的。《拔高的快感》画了一个爬树的人,没有讽喻,也没有象征线索,你不会有动力将这些画变成文本去读。《小路分径的花园》画了两个一样的人在花丛里分道扬镳,如果你想到博尔赫斯,你就一定还不知道什么叫看图说话。看图不说话和看图说不出话也许更值得学习,这种能力可能需要更长时间的养成。

在“艺术终结之后”,诞生了一种用于谈论的艺术,并构成范式,如此,批评与艺术才得以进入生产机制。每一时期的艺术都有其话语,但从没有像当下这样被当作一种主动的理解予以执行,在一个艺术家选择材料和媒介的时候,也带有话语意图。但人们并不会忘记另一个古老的认识,艺术的微妙正在话语沉默之处。伟大的艺术当然可以携带话语,但它不会像说客一样说服你,它的语言是命令,中间不存在多少解释、辩论的空间。

然而饶舌与雄辩易于练就,沉默却更难以习得,需要一种让色彩、线条、构图及材料如其所是的能力,形式、秩序、张力会在其中自然生成。这并不意味着对历史、政治与道德激情的排除,也不必把叙事和认识论程序从艺术系统中卸载,当艺术绝对地“自治”,形式自身也将枯萎,并因此失去进入真理的可能。

1973年 吉林省长春市出生

1997年 毕业于吉林艺术学院美术系油画专业 学士

2001年 毕业于俄罗斯列宾美术学院索克洛夫工作室 硕士,首都师范大学副教授,留俄(苏)美术院校校友联谊会理事,哈尔滨当代艺术研究院油画院理事,现生活工作于北京

个展

2018年 “欢迎来到我们的时代” 先声画廊 北京

2016年 “轻装。轻生活” 圣得西时尚产业园 长沙

2015年 “纸上喷泉” 槐谷林Art Garden 北京

2014年 “梦幻世界 ” Michael Radowitz画廊 慕尼黑

2001年 孙侃油画展 俄罗斯美术家协会沙龙 圣彼得堡

孙侃

《十五个姿势—坤》亚麻布丙烯油画 300×200cm 2017年

| 微信编辑:庞边 |

AM 新媒体矩阵

(长按二维码关注)