2019年8月初,消息传来,印度宣布将4万多平方公里的达拉克地区纳入行政管辖。纳入行政管辖,从印度方来讲,正式宣布将该地区纳入印度版图;中国外交部马上发布声明反对印度的行为。印度历史上国土分分合合,也有人将印度作为一个文化概念来看待。上世纪,在经历了印巴分治后,印度并不默认现状,对周边国家不断渗透以至于周边小国逐渐并入印度版图,在此基础上,印度对邻近大国的国土也大胆涉足。印度这样做的心理是什么?

印度是世界哲学和宗教起源地之一。源于宗教,印度的国家和国际关系概念也非常独特。认识印度,首先要认识印度文化,文化是印度的灵魂。

南亚和东南亚诸国都深受宗教影响,本篇以上座部佛教中的“曼荼罗”模型作为基础,来透析南亚和东南亚地区宗教对国内政治和国家间关系的影响。

神灵无处不在的印度

印度几乎全民信仰宗教,而印度南部的斯里兰卡和东南亚的缅甸、柬埔寨、老挝和泰国主体信仰上座部佛教(又称小乘佛教)。印度教和佛教有差异,但根本上都讲因果轮回,宗教传承上也有渊源。南亚和东南亚国家之间的的政治外交关系也因此带有浓厚的宗教影响。

展开宗教的全面分析要有浩瀚的篇幅,这里只挑出上座部佛教中的“曼荼罗”模型作为基础,来透析南亚和东南亚地区宗教对国内政治和国家间关系的影响。

历史上,统治印度的英国人极少。1805年,在印度的英国人只有3.1万人(其中2.2万人在军队,0.2万人政府文职官员);到了1931年,共有16.8万英国人(6万人在军队和警察局,0.4万人在文职政府,6万人在私营部门)。英国人占印度人口的比重从来没有超过万分之五。如此少的英国人就能统治印度全境的原因很简单,英国人采取了适合印度现实情况的统治方式。

最开始时,英国人想在印度实行所谓的“边沁激进主义改革”,改革印度的传统体制。印度1857年发生暴乱后,英国人改变了方式。

英国人发现,印度的村社安排非常有特点。印度已经具有2000年历史的村社结构非常稳定,这些村社最初是为了战争的目的而特意设计的,村社在经济上自给自足,无论谁是统治者,他们都向征服者缴纳税收,即使征服者不属于自己的文化体系。印度的这种特点和中国完全不同,中国的基层社会单位对不同于自己的“异族”文化是持有排斥态度的。

英国人发现了印度基层文化的特点后,转变了统治方式。英国人不再刻意改变印度的现有社会结构,保留了印度一些王公贵族的统治,实行了直接控制和间接控制相结合的方式,这样既可以有效控制印度,又可以借助原有的体制获得一部分不错的收入。英国人巧妙地将自己融进了印度社会,这就像在印度原有的种姓中再加进一个种姓,印度人很容易从文化上接受这种添加,英国人才能以5个人统治1万人的比例统治印度几百年之久。英国人之所以能和印度人文化上融合,在于他们了解和南亚宗教的特点和曼荼罗文化。

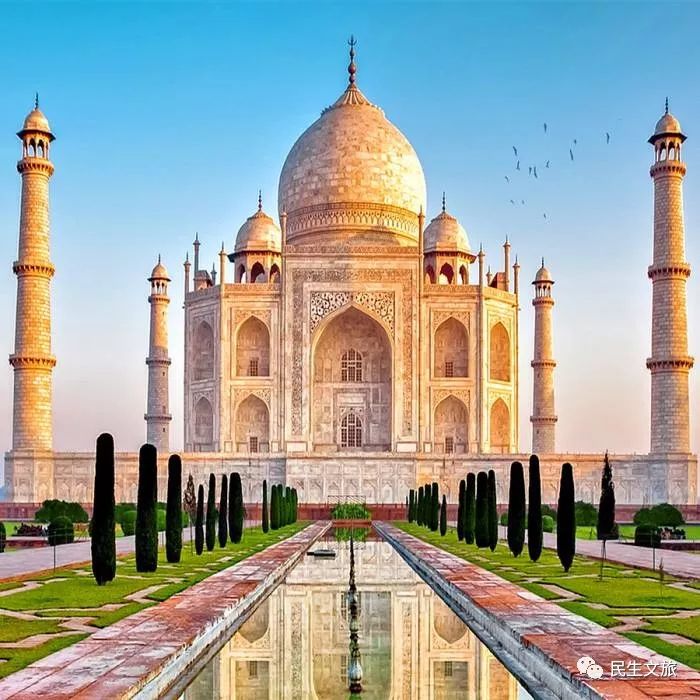

曼荼罗(Mandala)模型是印度教和佛教宇宙观的一种艺术阐述,阐述了人与世界或者国家的变化关系,藏传佛教称为坛城,建成的环状坛城非常华丽,北京天坛有“坛城”的影子。曼荼罗模型阐述了敌友国家的空间分布和变化状态,也就是现代意识上的国内政治和国家关系。柬埔寨吴哥窟是典型的受印度教影响的曼荼罗城,泰国等东南亚国家后来也接受了曼荼罗的概念。缅甸的城市曼德勒和斯里兰卡城市马达拉发音上也与曼荼罗接近。

曼荼罗模型围绕一个“神圣中心”建立,这个中心被君权神授的世俗国王或者僧团控制,该国王或僧团拥有制订和维护世俗世界秩序的权利。曼荼罗如月亮一样盈亏圆缺,受其影响的从属国和人口也随之变化。在一个曼荼罗的扩张时期,许多小国和众多人口追随依附,在收缩时期,它又重新变为独立个体或者依附于临近的其它曼荼罗。

曼荼罗的“神圣中心”不是一个地理概念,而是一个政权概念,是以国王或僧团为主心建立的人员组织机构。国王以天赋之精神力量吸引追随者,并通过不断展示精神勇气和现实力量吸引更多的追随者。

许多历史学家认为,印度这个国家在历史上只是一个文化概念不是一个地理概念;这种理解的核心其实就是曼荼罗文化的精髓,曼荼罗中心不变,而其影响的边界随时改变。英国殖民时期,印度在殖民者的协助下,曼荼罗可以变得很大,甚至可以延伸至缅甸;但也可以印巴分治,随着曼荼罗中心的影响力衰落而缩小。

从国际角度看,印度发起的“不结盟运动”也有曼荼罗的影子,但随着“不结盟运动”给印度带来的追随者或影响力减少,印度也有追随美国这个更大的曼荼罗的迹象。从曼荼罗文化来看,国际关系的现实主义并无不妥,是一种符合变化趋势的正确选择。

印度的“不结盟”实际上仍然是一种“结盟”,在经济实力不济时,谋求道义上的曼荼罗中心,如倡导不结盟;但随着经济和军事实力上升,印度会追求地理边界的拓展、邻国外交控制、甚至直接吞并邻国,如对锡金的做法。所以,印度的外交政策是因时而变,刚时缺乏柔,柔时少有刚,一切以曼陀罗中心实力判断为准。

我们可以从《印度教徒报》驻华记者Atul Anejade 回答看出印度的曼荼罗思维。

洞朗地区中国在修路,印度也在修军事工事,当主持人问及为什么印度可以修工事而中国却不可以修路时,Atul Anejade表示印度有宏观的规划。“就具体细节而言,我们现在有技术了,当然就朝着这个方向前进了”,这并不是再说“这是我们的,那是你们的”。

估计很多中国人理解不了Atul Anejade的话语逻辑,但从曼荼罗的角度看,这位记者的讲话是符合印度逻辑的。首先,印度有宏观规划,这个规划是增强印度曼荼罗的实力和吸引力;其次,印度有实力了,印度就干,谁拿到就是谁的;中国要干,中印先掰腕子,赢者通吃。中国采取的手段赢了,印度人输了就会退出,这也是潜台词。

二十一世纪,随着印度经济的逐步起飞,实力越来越强,印度对周边国家的“吸纳”步伐不会停止;中国固守边界的“长城思维”不断受到挑战,争执不会停歇。

印度的这种曼荼罗思维波及东南亚国家。历史上,缅甸、柬埔寨、泰国曾经为争夺“白象王”多次发生战争,本质上也是争夺曼荼罗中心,成为精神和世俗上的王者。只不过印度教强调的是精神上的“婆罗门至上”,而上座部佛教认为世俗的“帝王至尊”。在东南亚,随着国王的去世,围绕其建立的曼陀罗也会分崩离析。如果人口迁徙,远离曼荼罗中心的人们也会按照曼荼罗模型围绕一个新地方、新的领导人建立有等级的社会组织。中国的海上丝绸之路途径东南亚和南亚,会和多个“曼荼罗”产生关联,也会进入到多个曼荼罗的势力范围内,冲突和融合将是一个长期的过程。

曼荼罗文化认为,一个附属国可以追随两个甚至三个曼陀罗,但现代国家边界的定义是清晰的,对于缓冲国或者地带,早期的模糊认转变为抢先确定边界,才能占得先机,印度正在这样做。

比如,不丹从二十世纪50年代开始,一些牧民已经开始向中国交税,从这一点中国可以认为存在地方政府管辖了,已经是主权明晰了;但从印度角度来讲,一个附属国可以像多个曼荼罗交税,可以追随多个曼陀罗,这是一种传统的认识。随着现代国家边界意识地理意义上的明确,也随着印度国力的上升,印度会抢先一步控制附属国或者缓冲国,不但是从内政和外交上,而且从地里边界上。

印度可以认为,我们有能力了就做;而对中国来讲,这种做法带有强权和欺负弱小的意识。对于不丹和尼泊尔来讲,他们也会从曼荼罗的文化角度考虑问题,他们不愿和任何一个周边大国对抗,只是那一个更强大,更多的追随哪一个。中国过多的强调道义和历史,在印度看来,他们也可以拿出对应的道义和历史资料对冲,关键还是要看在这个地区的实力投入才能决定那个曼荼罗吸引力更大一些,追随的附属国或者缓冲国也就会更多。

曼荼罗意识衍生出了“大人物”政治,西方称之为“精英”政治;不同的是,印度教和佛教认为的大人物之所以能成为大人物,是因为他们的“德”,无论“德”来自今生还是前世。议会选举中有精英的轮换,也恰如“大人物”的出现和离去。印度国家领导人需要对民众展示勇气和力量,才能获得追随者的选票,通过不断展示力量和勇气,会吸引更多的追随者。印度强大了,也会有更多周边国家追随,不丹如此,曾经的锡金如此,也包括斯里兰卡。

随着中国影响力的增加,南亚国家类似于把中国看成一个更大的曼荼罗,中国海外触角的伸展,也会吸纳更多的南亚东南亚国家追随。印度这个传统的南亚曼陀罗中心感受到了压力,出现对抗措施并不奇怪;而且其领导人要向国内民众和周边国家展示力量,才能留住追随者。

曼荼罗文化可以接受和认同“大人物”更替,英国人的议会选举制也可顺利嫁接到印度。这种“大人物”政治可以在世俗社会中表现为权利、财富和给予;在国家意义上是拓展影响力的勇气。

可以看到,为了印度曼陀罗的强大和统一,印度的领导人总有不惜涉险的“殉道”精神,印度圣雄甘地绝食但仍被刺杀,尼赫鲁在62年战败后黯然离世,英迪拉·甘地拒绝撤换锡克教卫兵后被刺杀,拉吉夫·甘地被猛虎组织刺杀。莫迪是印度世俗社会的领袖,但也具有宗教意识上的精神,为了世俗和精神上的影响,印度精英阶层还会“殉道”式的孤注一掷吗?曼荼罗文化已经给出了部分答案。

神庙伴着商业街区

中国走出去,要有长期的心理和物质准备,才能从容面对喜马拉雅山南麓区域。从曼荼罗文化来讲,中国展现更大的力量和勇气,南亚东南亚也会有更多的国家追随。

从曼荼罗模型看,一个区域的归属问题可以存在模糊状态。达拉克地区,中国从近代历史的角度认为应归属中国,印度一直接受这种无明确行政管辖的“模糊状态”。那么,为什么近期印度突然采取攻势?将模糊转为明确。

质变都有量变的过程。印度经济总量虽然只有中国的1/5,但在南亚和印度洋区域却一直谋求区域霸主地位。对应中国的海上丝绸之路,印度曾提出了“香料之路”和“季风之路”,不愿减少印度洋的控制权重。随着印度经济的增长,印度军事力量也不断增强,2012年—2016年,印度是全球最大的军火进口国,占全球军火交易的13%。2016年,印度和俄罗斯签订20亿美元军火合同。2017年,印度从以色列采购了价值15亿美元的军火,包括8000多枚“长钉”反坦克导弹和十多架以色列最大的无人机。2017年—2022年的印度第13个国防预算计划增加到26.83万亿卢比(相当于约4000亿美元)。正是有了经济实力和军事实力的增长,印度才向达拉克迈出了关键一步。当然,印度国内因素是主导,美国在背后也有影子。尽管美国和印度在贸易问题上也有摩擦,但却谋求“印太战略”上的合作,美国试图将印度作为遏制中国的重要砝码,而印度也想借美国的力量谋求一些现实利益。美国出售C-17军用运输机给印度就是实际措施。

印巴分治时,按照英国人的方案,克斯米尔地区本来要按照区域中民族人口的多少决定归属,但印度潜意识认为自己相比巴基斯坦是更大的“曼荼罗”,可以更有力量吸纳克什米尔;即使不能当时完成,保持模糊状态也可以。为此,印度不惜爆发战争。

对于中国来讲,马上对印度在达拉克地区的动作做出反应是对的。在后续的行动中,要继续保持军事上的压力,并加深西藏地区和达拉克在宗教、文化以及经济上的融合。中国这个更大的“曼荼罗”越有力量,吸纳力越强,印度就会摆脱刚的一面,柔的一面会越来越明显。

欲知近代中国落后的根本原因

,

外带中共逆袭成功暗线根源,

请加小编【悟空】微信,拉您进群,你懂得~

点击图片阅读更多原创好文章

中共为什么成功?比商业模式更重要的是合伙人!

【中共成功之隐线】如此结构,想不胜都难!

中共顶级间谍中的“北大帮”

125年前,那个人来到这个世界

共产党如何度过史上最艰难的新年

最终改变了世界的,是边缘人。而不是,精英

解密:碾压索罗斯 秒杀巴菲特 气疯特朗普 这个超人是谁?

从2017回望1927:中共军队的战斗力从何而来?

人生就是:马克思的梦想加特朗普的困惑

周恩来想要的世界

【重温建国路】

1.润之翔宇之谜

2.润之谜,逢凶化吉16奇

3.周总理的15次起死回生

【新中国炼成记】

1.中共成功建军的最大秘密

之一

2.

中共成功建军的最大秘密

之二

3.

中共成功建军的最大秘密

之三

4.

中共成功建军的秘密之四(立国之战)

5.

中共成功建军的最大秘密

之五

6.