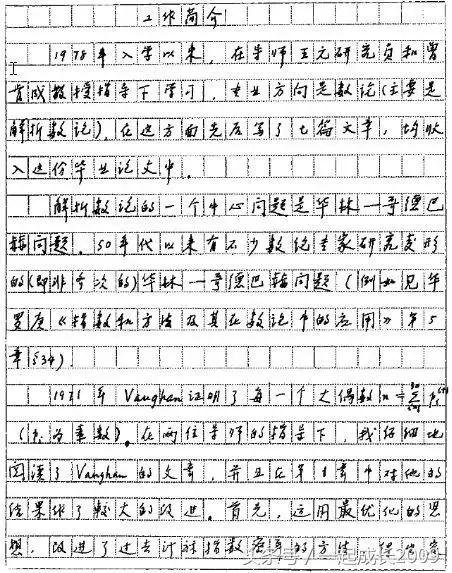

来源:数学竞赛的那些事儿

编辑:

学长

鲁迅先生曾说:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人.........这就是中国的脊梁”。

1983年5月27日,

北京天安门西侧雄伟壮观的人民大会堂中,18位英姿焕发的传奇挺拔的站立着,他们依次走上了主席台前领取那张嵌镶着金色国徽,紫红缎封面的博士学位证书。

这是中国科学史上值得大书特写的日子,

因为在这一天新中国培养的首批18位博士

,在这里接受学位证书,而这一事实也庄严宣告了:

中国已经有能力培养世界一流的科技研究人才。

在那个“读书无用,交白卷是英雄”的年代,那时横在他们面前是一条布满荆棘,崎岖无比的道路,但是他们理想的火花并没有熄灭,追求真理和知识的脚步始终没有驻足,他们废寝忘食地钻研着,为了攻克难点,走路在想,吃饭在想,就连在睡梦中也在想。

就像18位博士中的李尚志在《毕业随感》这首诗中写道的一样:“闻鸡起舞夜枕戈,夺隘斩关鏖战多,十载迷途遗痛在,岂容分秒再蹉跎”。

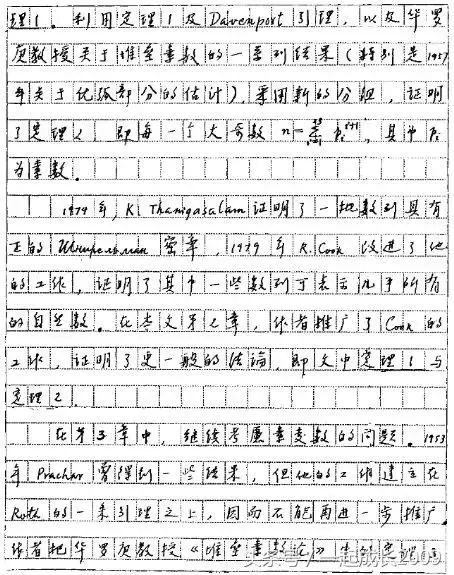

单墫

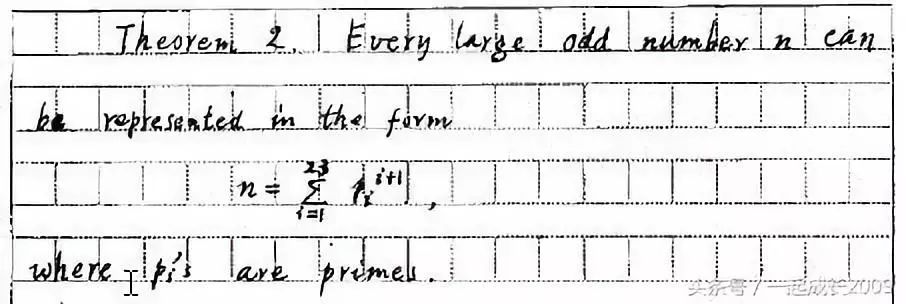

获得博士学位是艰辛的,那时一个飞来横祸曾让所有人始料未及,

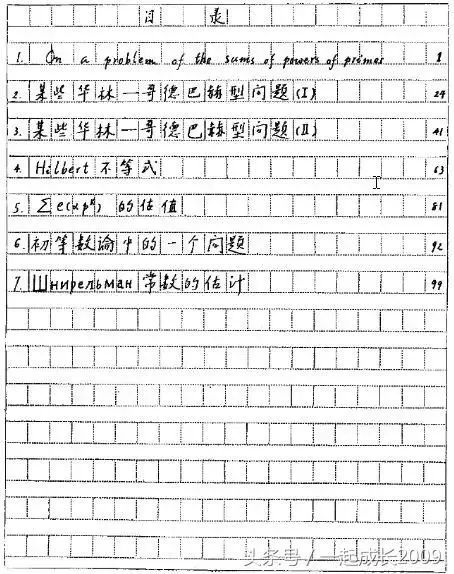

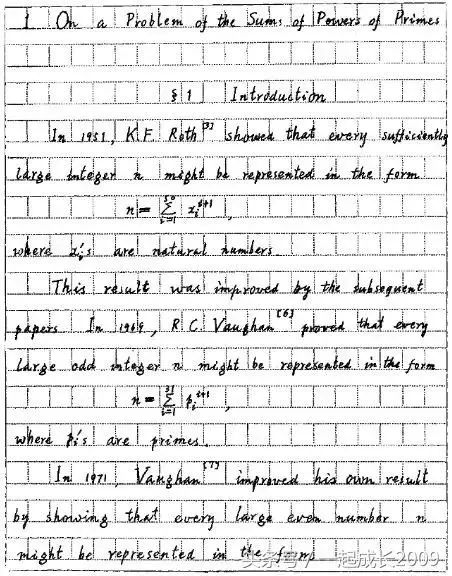

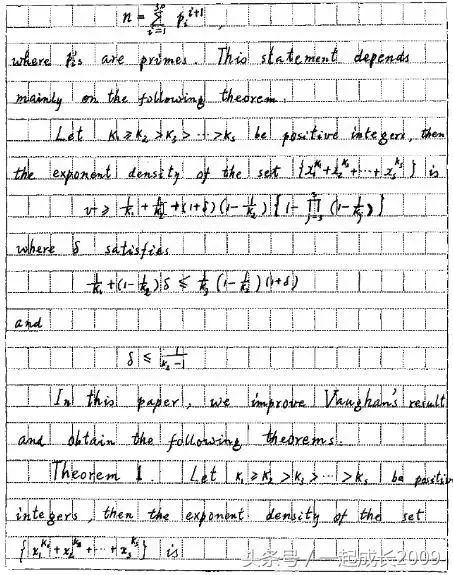

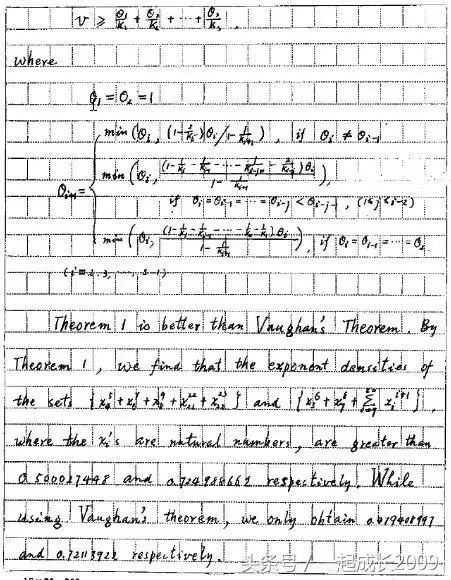

但是他没有抱怨,而是继续埋头苦干,而《希尔伯特不等式》、《某些华林—哥德巴赫型问题》、《西涅日尔曼常数的估计》以及《初等数论的一个猜测》让他在陈景润先生主持的博士论文答辩会上获得了高度评价。

那时他还一直在从事数学科普,经常在各种数学类型的杂志上发表文章和解答数学奥林匹克竞赛题,他花费了巨大精力写下了《几何不等式》、《覆盖》、《图论》等传世的小册子,但是有人却对他所做的形容为不务正业。

但他傻笑着说:

“其实,金字塔的塔基比塔尖部分要大得多,这谁都懂,塔尖只能是少数人,我这个人大事干不来,干点小事也好嘛,即使干的事很小,长期干下去,我想也总会有成绩吧”。

也正是有了他这股“傻劲”,才有了现在中国数学竞赛的辉煌。

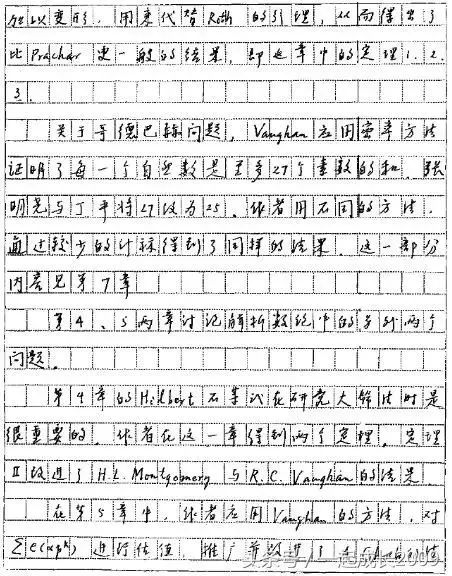

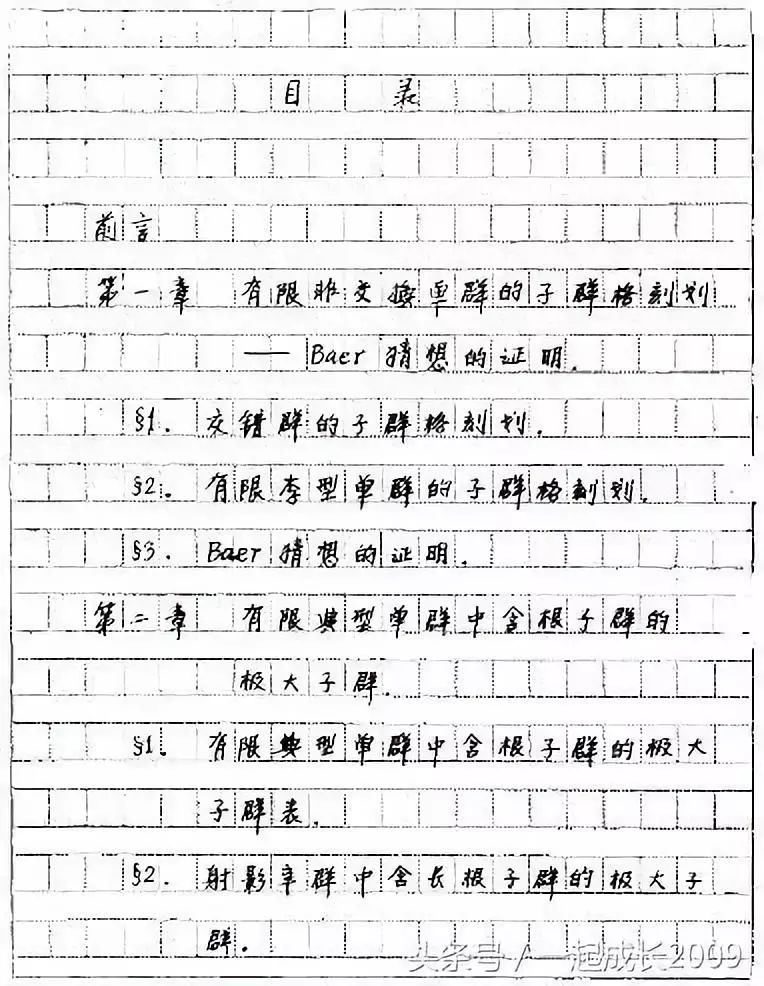

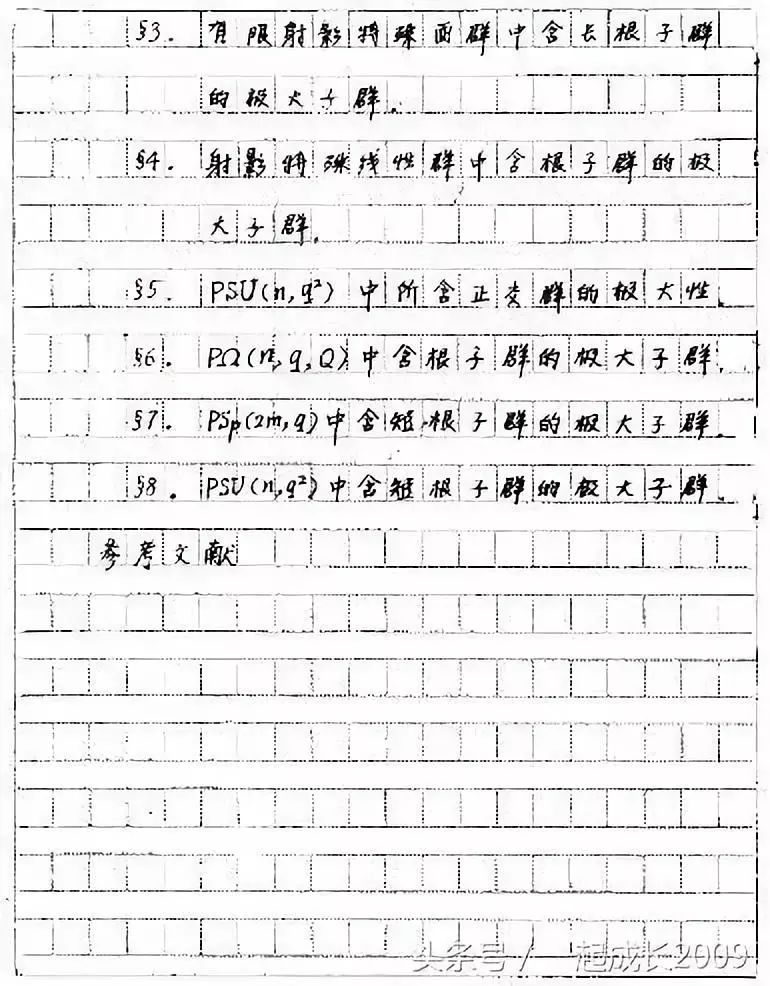

1978年10月,

李尚志

在历经千辛万苦之后考上了中科大的研究生,在进校一年后,他在曾肯成教授的指点下,开始研究数学群论中的—有限李型单群的子群体系,在历经了近二十天从白天到深夜的穷追猛打之后,他完成了第一篇论文《关于有限域上射影特殊自群的子群格》。

他在1982年4月于南京召开的中国数学会第一届代数学术交流会议上作了学术报告,那时许多德高望重的学者一致认为他的发言是最精彩,最有生气,最有气魄的,也是近年来代数学最好的成果之一。

而这一切就像他亲手挥毫写下的诗一样:

“西洋虽有种,东土岂无人,皓首雄风在,童颜大器成,冬寒凝一念,春暖泻千钧,志在高山顶,金杯映五星”,他做到了。

范洪义

用勤奋为梭,心血作丝,编织自己的知识献给这个他热爱的祖国,就像他所信守的那句话一样:

“学习吧,这是最需要的事情”

,如同流星一般照亮了整个黑夜。

1980年,

苏淳

完成的《多维无穷可分分布成为绝对连续的一个充分条件》等几篇论文,国内外许多学者就已经肯定论文达到了博士水平。

当时他的家里经济十分拮据,孩子幼小,爱人生病,真的是百忧俱集,延长学习时间,对于他这个困难重重的家庭来说是无法忍受的负荷。

1983年4月20日上午,在北京中国科学院系统科学研究所430教室中,为苏淳破格举行了博士论文答辩会,答辩委员会由国内概率统计界的权威人士王寿仁、王元、严士建、陈希孺等人组成。

在那一天,他带着自信的微笑开始了自己的答辩会:“我的论文共分五个部分,总题目是《关于分布函数和极限理论的研究》……”,如同涓涓溪流般在一个霞光灿烂的黎明,汇入了浩瀚无边的大海。

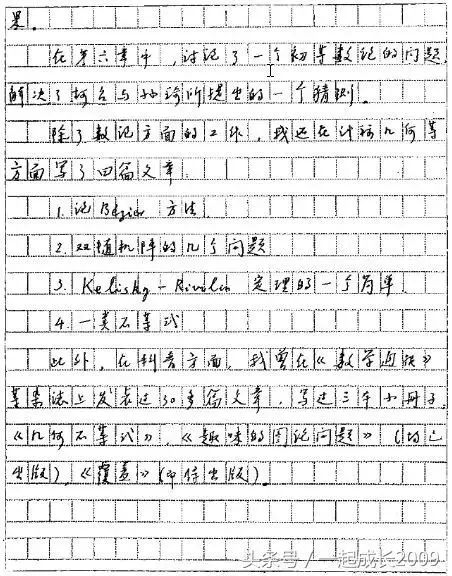

1978年,

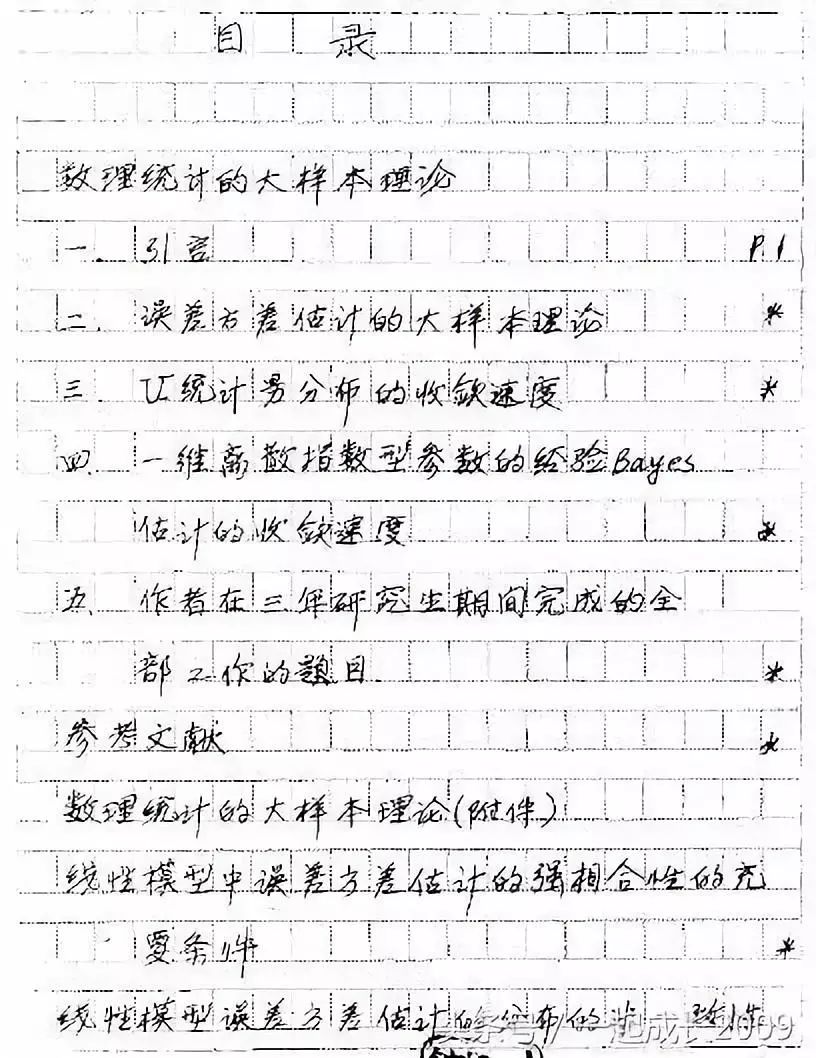

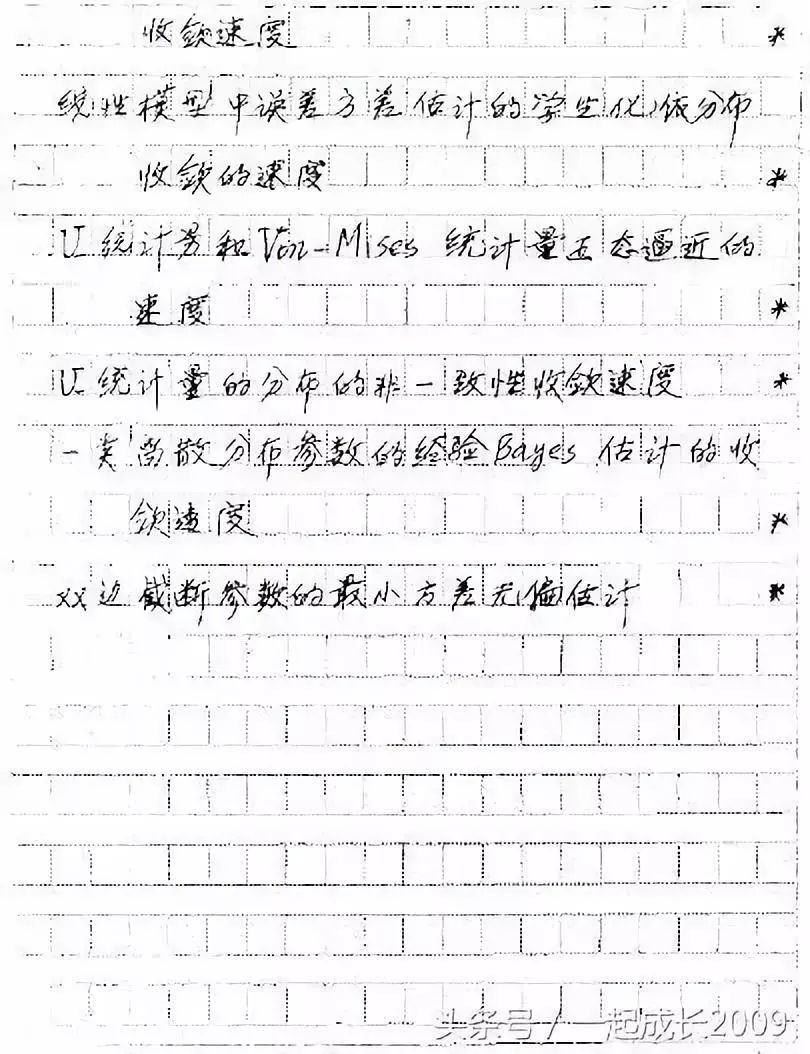

赵林成

拿着背包,离开了自己的妻子和三个可爱的孩子,来到了阔别25年之久的母校中科大开始了研究生生涯。

那时他已经快要35周岁,在进校的那天起,他在陈希孺教授的指导下一头扑进了数学王国里,不知疲倦地探索着。

一年半。

仅用了一年半,他不仅把专业知识全部抓了回来,还修完了英语、俄语、测度论、随机过程论基础、弱极限理论、统计推断等课程。

三年。

仅用了三年的时间,他在研究数理统计的大样本理论方面先后写下了15篇超高质量的论文,并在第二届全国概率统计学年会上成为了当年学会最年轻的理事。

在人生道路上奔跑了近四十年,他以顽强的拼搏精神登上了悬崖,摘取了博士的桂冠,而他却说:

“博士,只是过去的记录,未来,一切都是未知数,我的路还很长,人不死,是永远都走不完的”。

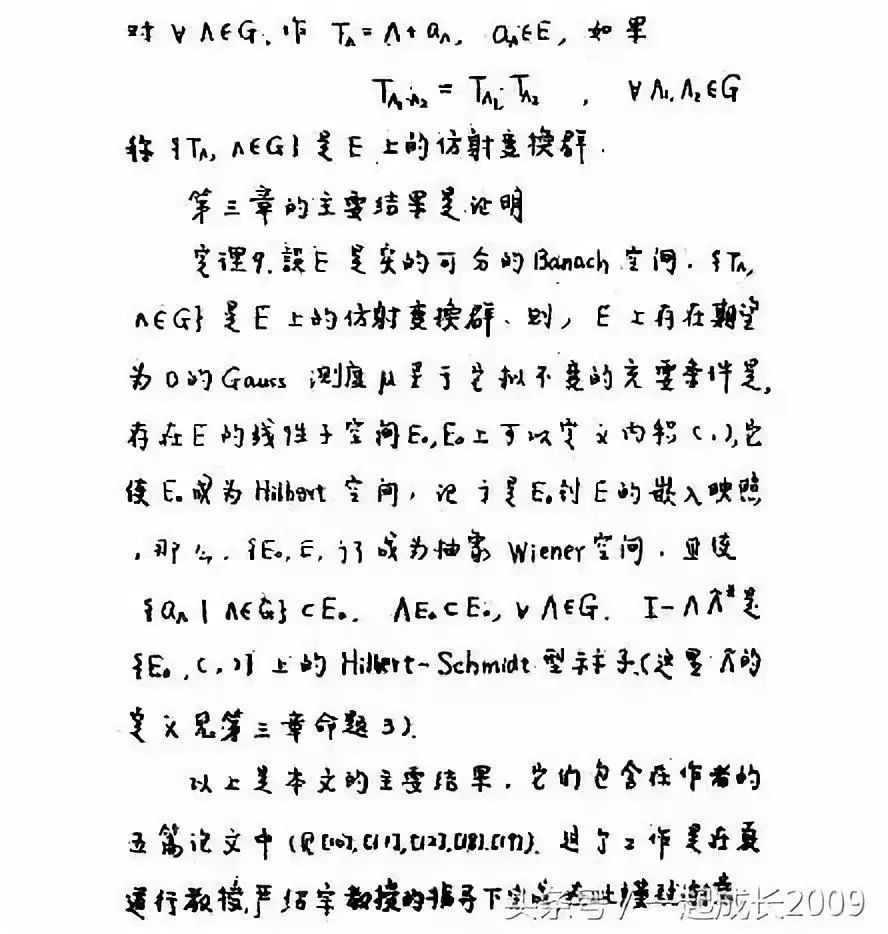

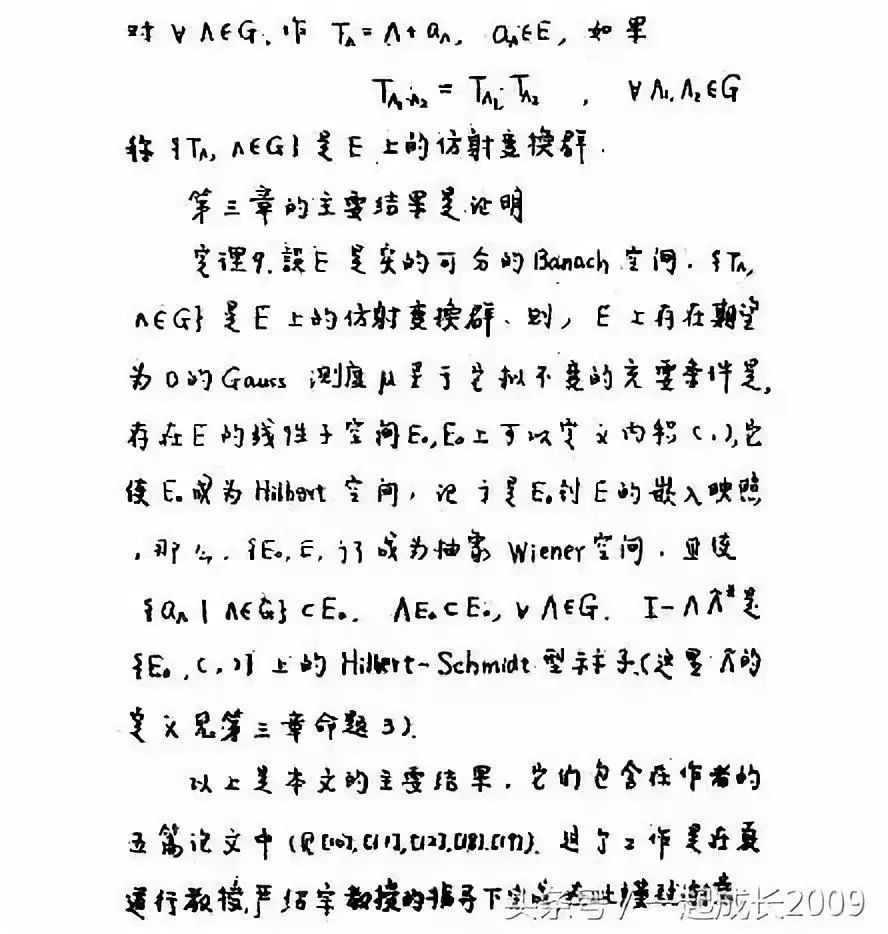

洪家兴

出生在江南一个破落的地主家里,6岁那年父亲在贫困中死去,少言寡语的母亲在沉重的打击和生活的磨难下患了抑郁症后又因脑血栓而瘫痪卧床。

沉重的家庭包袱落在了他自己一个人身上。每天天还没亮他就起床挤进喧闹的菜市场,回来把母亲抱到自己的床上,换洗被褥,并帮母亲梳洗、喂饭和背着去求医。但他并没有放弃对数学的追求,就像刚踏进数学领域时,一位老师对他说:

“搞数学很艰苦,离群索居,冥思苦想,满纸符号,数字,枯燥无味,有时一个题目可以耗掉一个人的一生”。

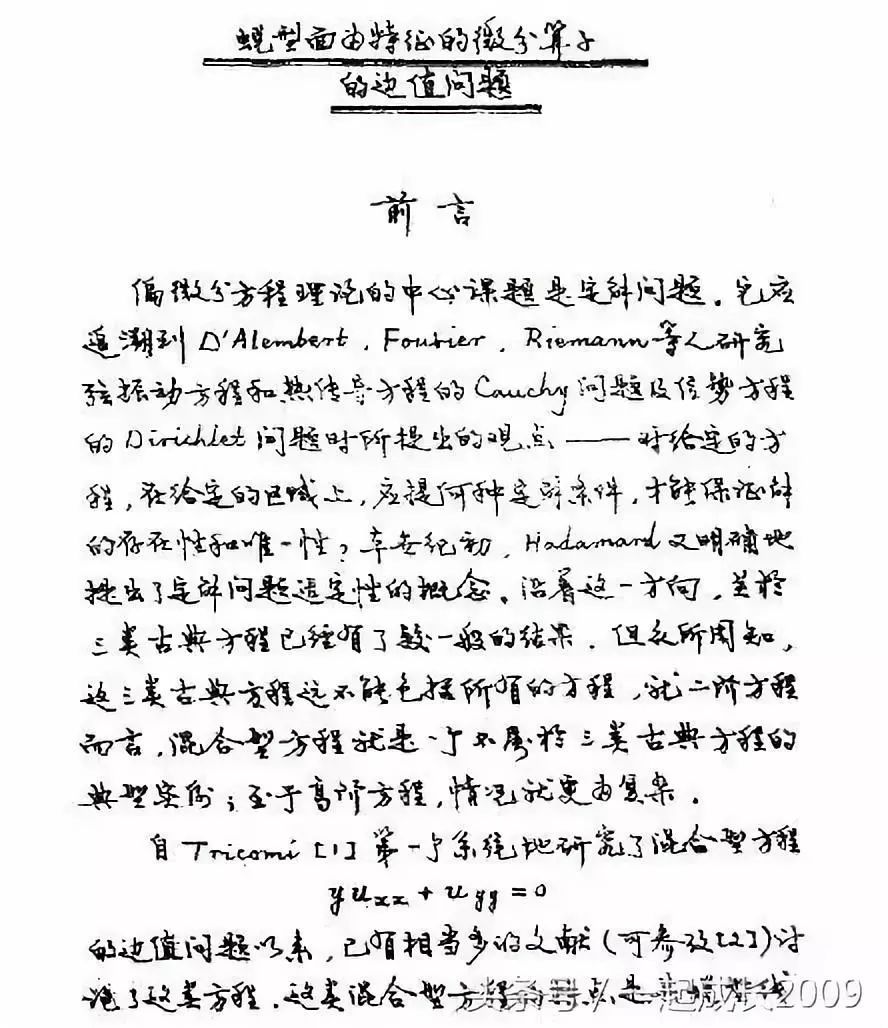

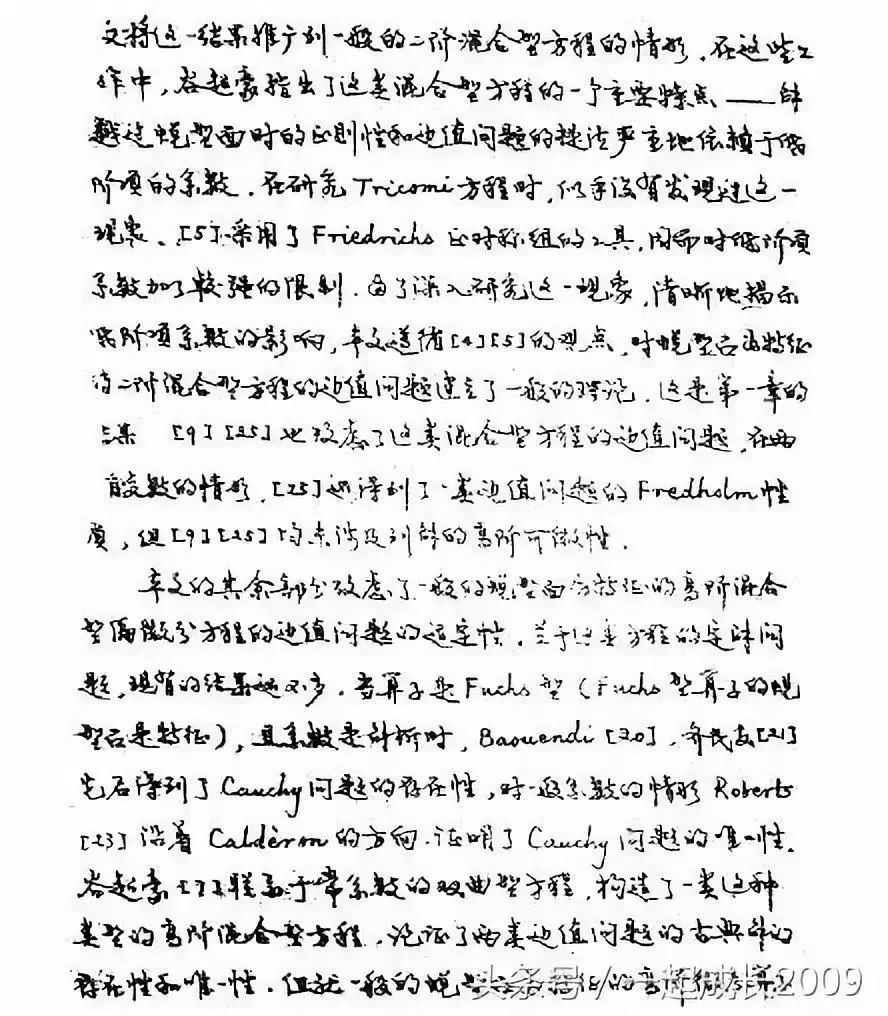

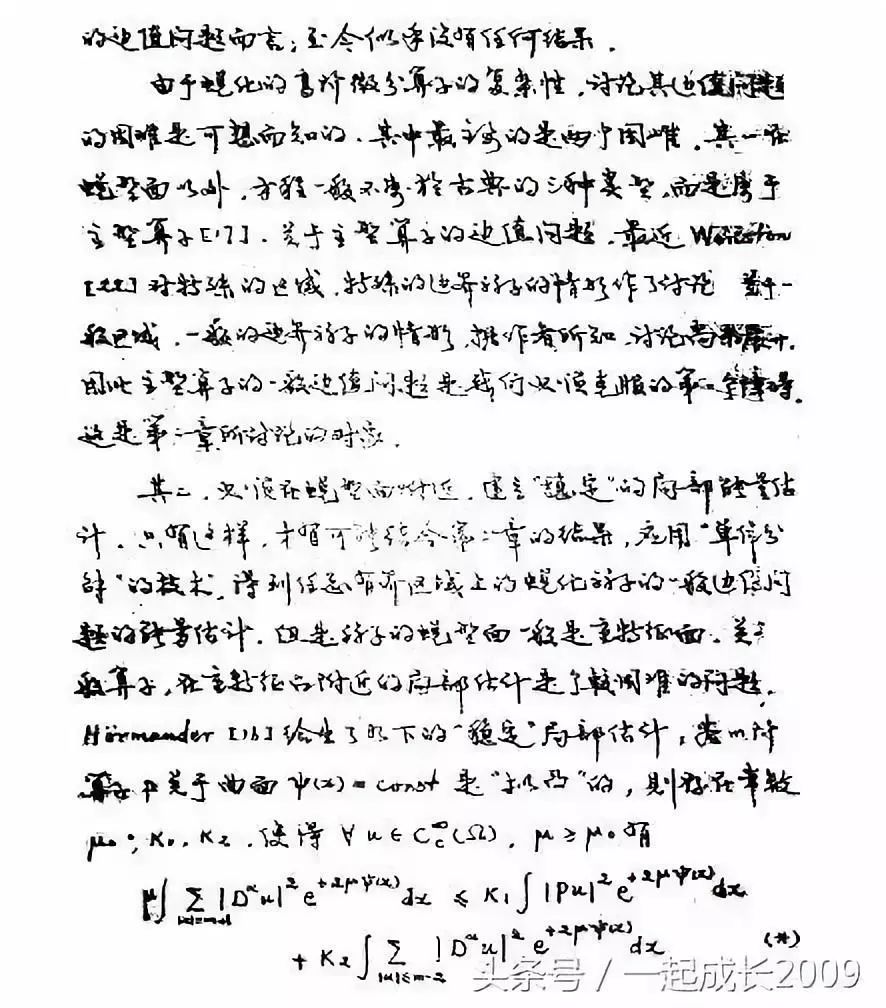

但是他没有在生活和数学这两个堡垒面前退却,而是一往无前,在谷超豪教授的带领下,他写下了《蜕型面为特征的微分算子的边值问题》论文并通过了博士答辩,而在那时,他只有等母亲熟睡了才有空钻研自己的论文。

火石只有与硬物撞击才会闪出火花,而强者,只有历经困难磨砺,才会显出闪耀的光芒,洪家兴用解数学题的巧妙方法和坚韧毅力,把美妙绝伦的数学乐曲与生活中的悲哀烦恼互相中和。

经过了13年的风风雨雨,

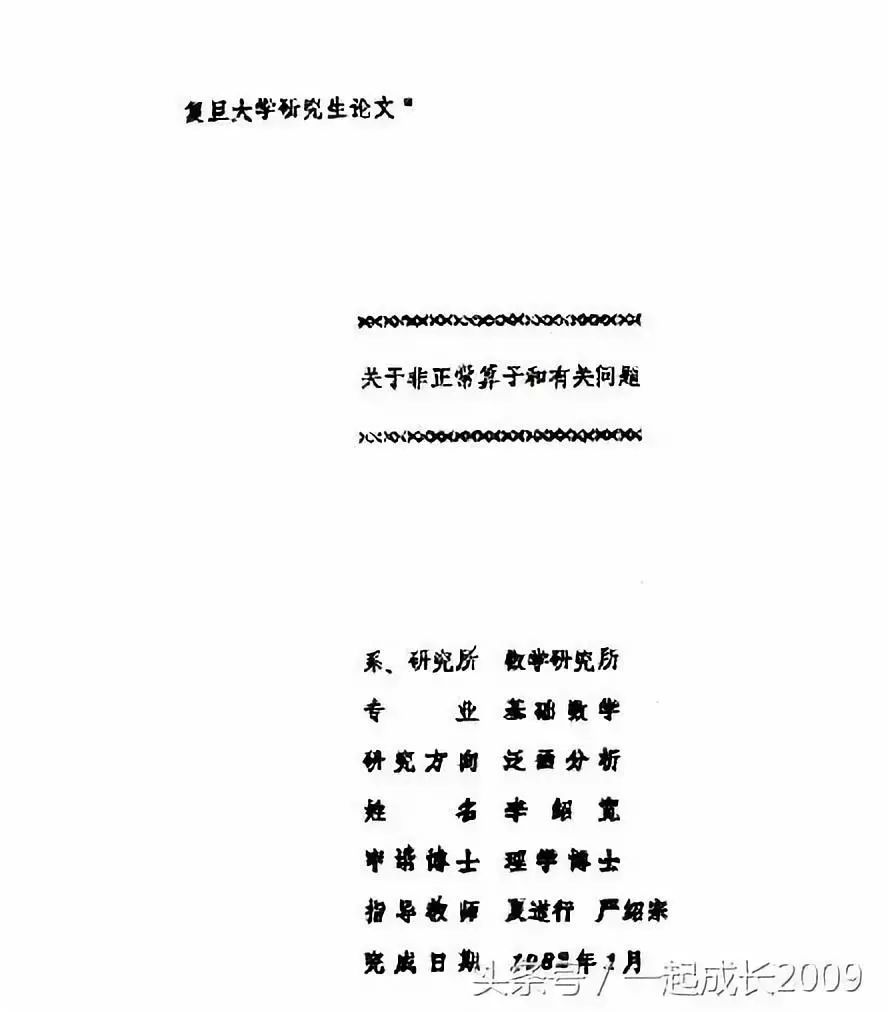

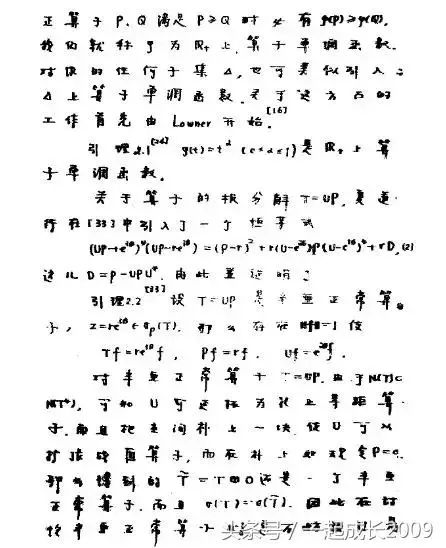

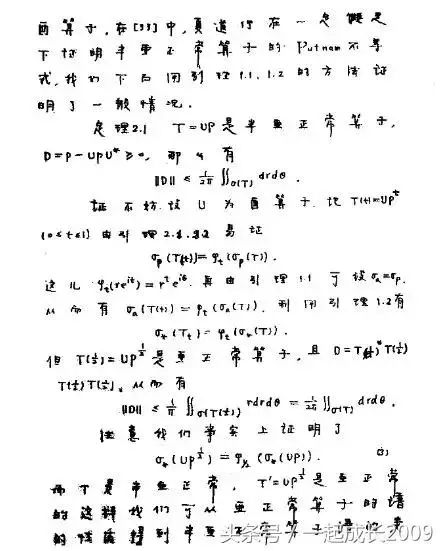

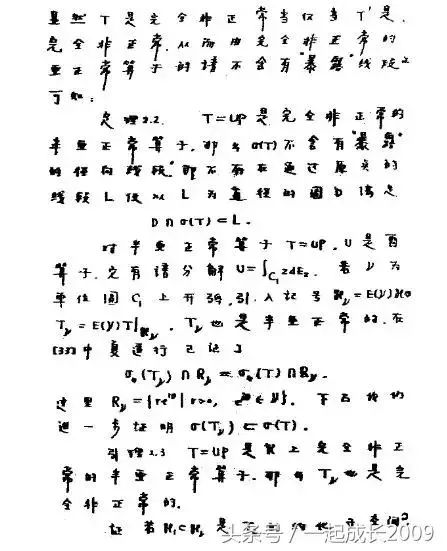

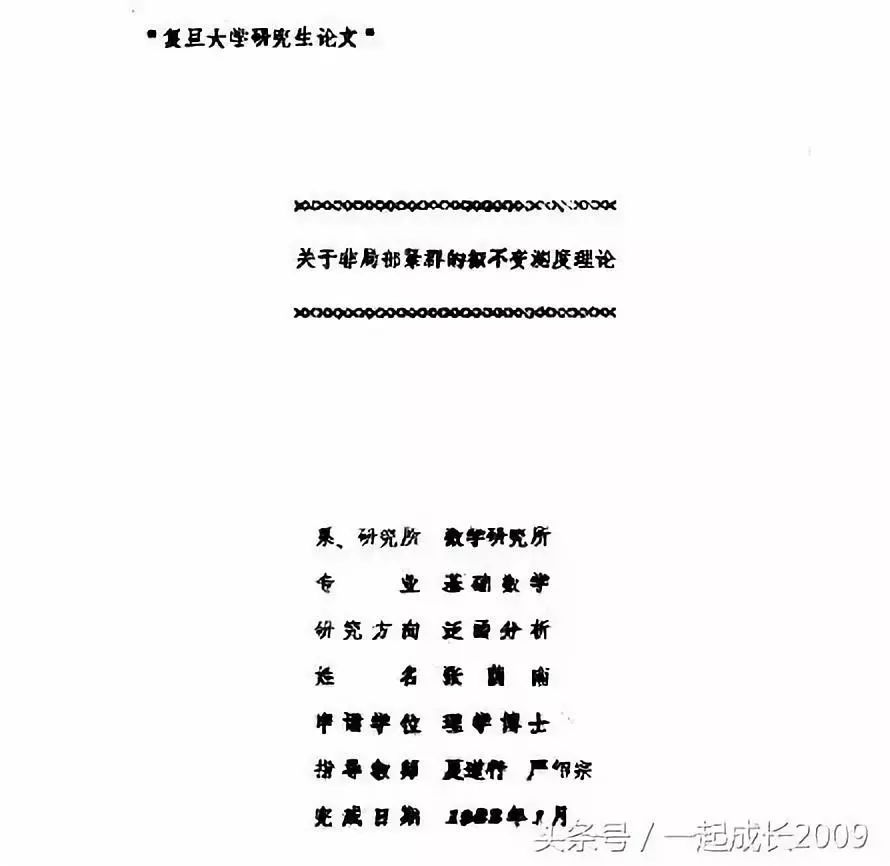

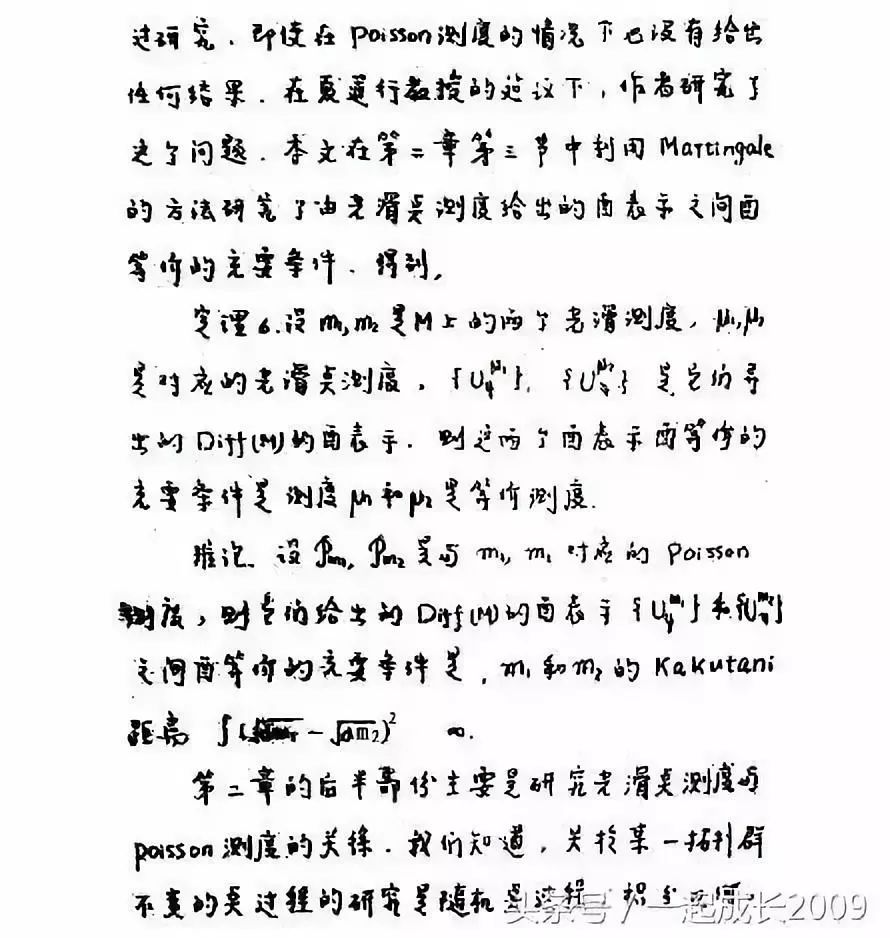

李绍宽

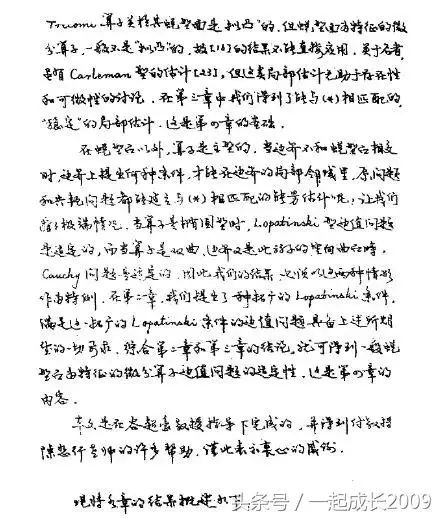

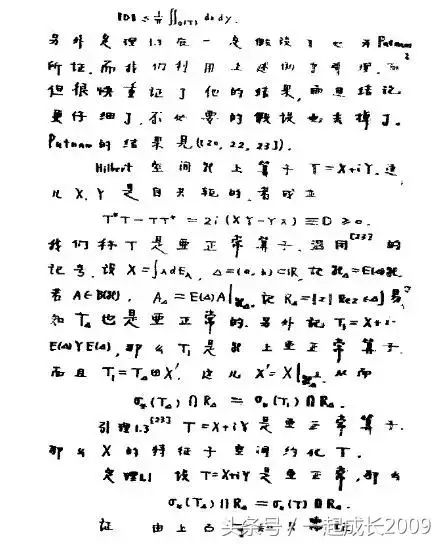

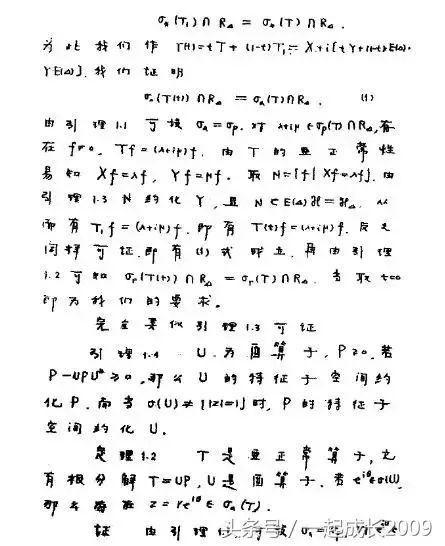

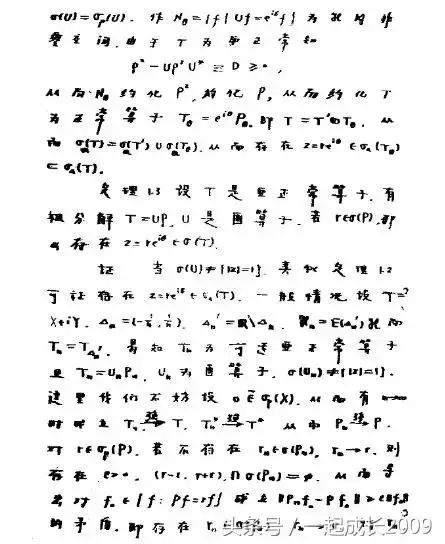

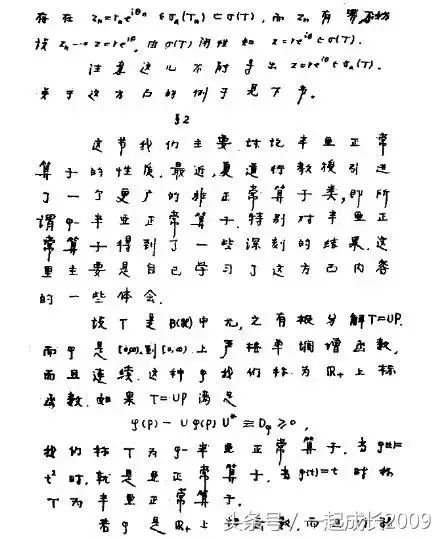

重新跨进了自己的母校复旦大学。在导师夏道行教授的指导下,他开始向着算子理论这一堡垒发起了进攻,经过严密、深邃的探索,他获得了一个个新的结果,

而他撰写的《关于非正常算子和有关问题》也得到了国内外专家们的一致好评,并被学校批准提前一年毕业。

“我们必须知道,我们必将知道”,这一句体现了大数学家希尔伯特精神的名言,正是成为

张荫南

获得博士学位后的座右铭,在他的书桌上会看到一本本量子物理、统计物理、控制论的新书。

有人认为,一个学者的博士论文,往往成为检验这个人的唯一标准,而张荫南却认为:“一个人只有把他的学位论文丢之脑后,不为将来某种学术成就和社会地位而烦恼时,作为一个自由的人,才能在学术上更上一层楼”。

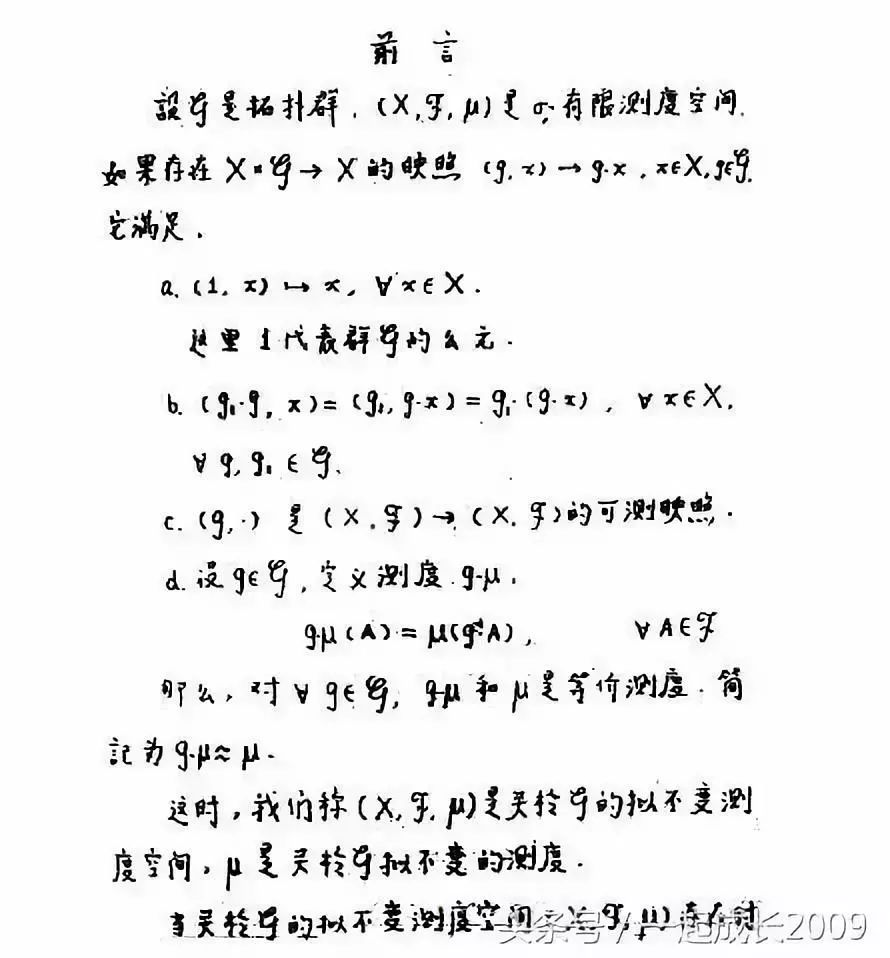

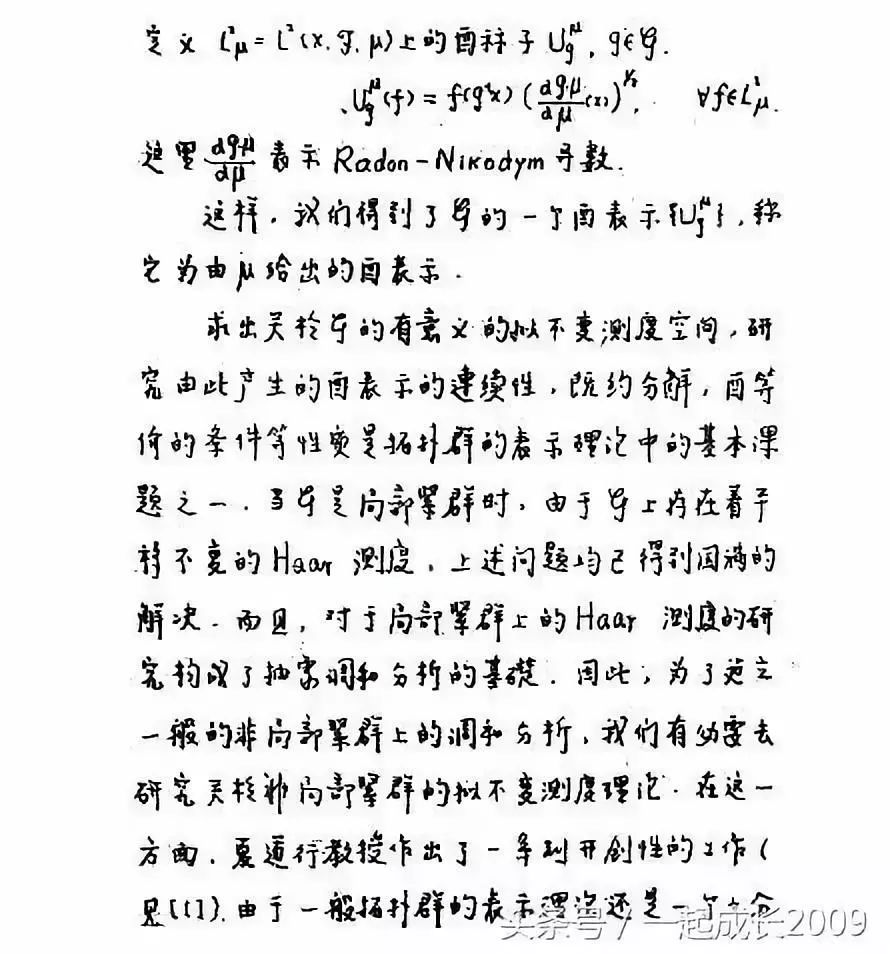

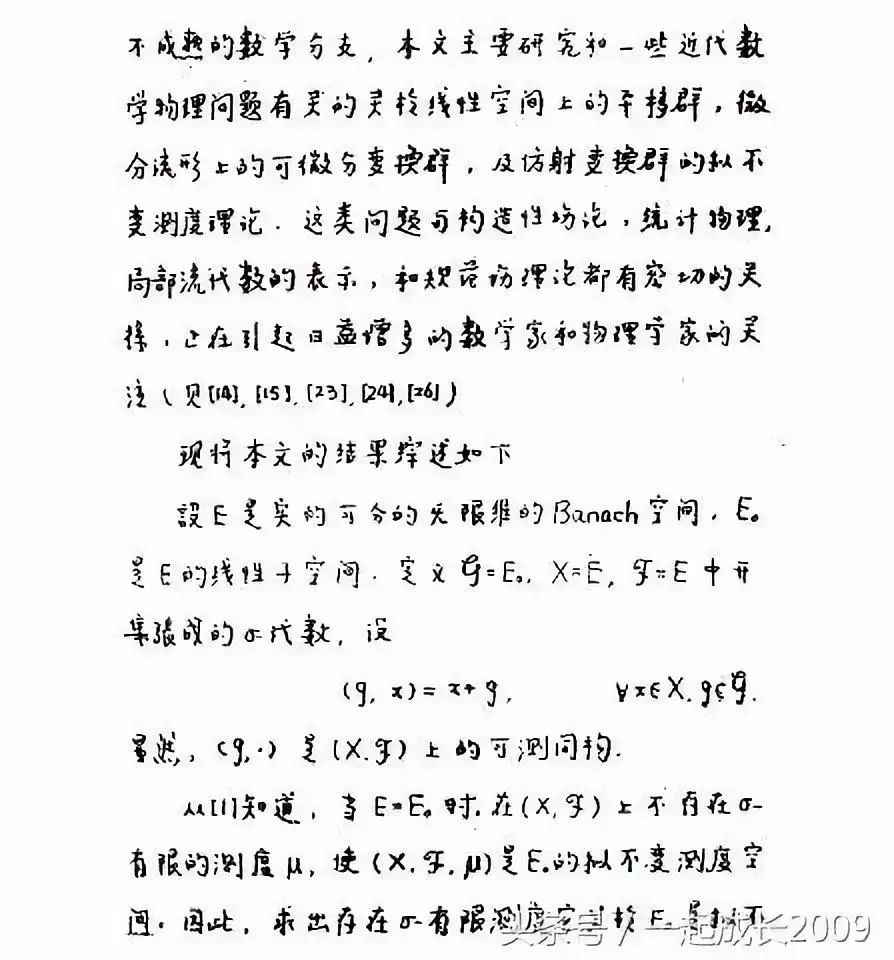

从1978年到1982年攻读硕士、博士学位,四年他迈出了两大步

,并先后公开发表了十多篇有价值的论文,特别是用可微分变换群表示的“西等价定理”这一最新成果更是在巴黎召开的第二届国际数学物理会议上介绍后,

被十多个国家的学者走上讲台索取论文,并称它为奇迹般的发现。

即将临盆的妻子痛苦地呻吟着,年迈的公婆力不从心,慌了手脚,赶忙想要打电话给儿子

童裕孙

。

王世琴忍住疼痛说道:

“不要打扰他,现在打断他的思路,他要一个星期才能恢复过来,等孩子生下来再说吧”。

复旦大学数学系毕业的王世琴深知数学研究的甘苦,理解丈夫所从事的事业的不易,而那时感情细腻的童裕孙不是不知道自己妻子的产期,可他没有去医院陪伴,只身徘徊在方程式堆积的金字塔前,寻找着打开数学奥秘的钥匙,而

当他那天他双手捧着学位证书时,他的眼泪近乎忍不住想要流下,因为他知道这里注入了妻子多少的生死相托、患难相扶的深情。

1981年,

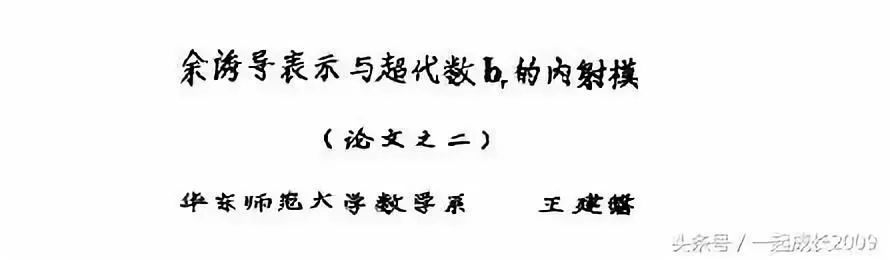

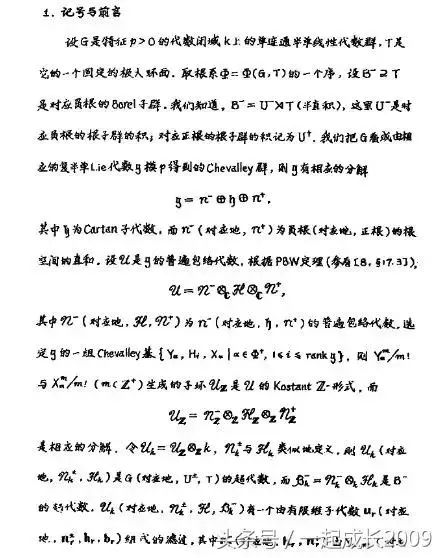

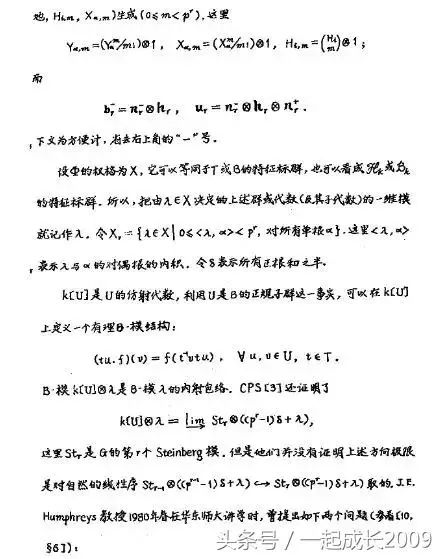

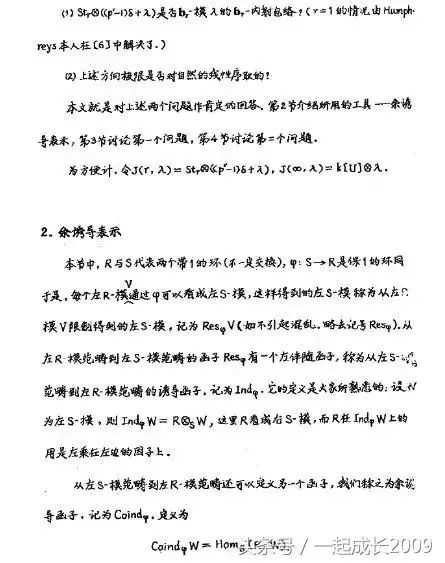

王建磐

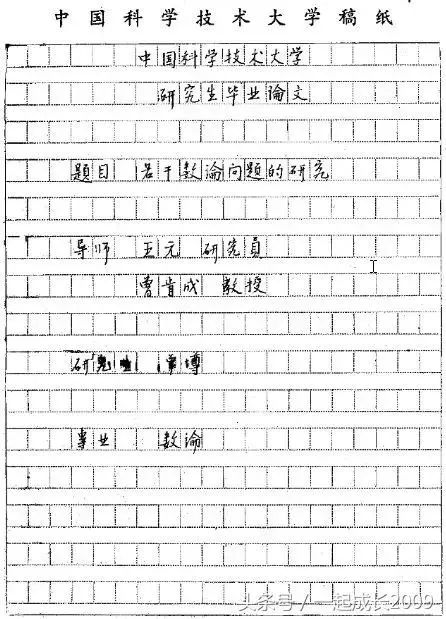

正在选择硕士研究生的毕业论文题目,听了汉弗莱的讲学,他果敢地选择了其中一个课题作为自己毕业论文的题目,这就是《G/B上的层上同调与Weyl模的张量积》。

他苦战两个月完成了这篇论文,较好地解决了线性代数群表示理论的一个具体问题,并受到了国内外专家的好评,汉弗莱读后也表示十分赞赏,并翻印了好几份,寄给了德国、英国、美国的同行们。

但是王建磐并不满足自己取得的成果,并继续在原来的研究方向上探索,在曹锡华教授的指导下,他以《G/B上的层上同调与Weyl模的张量积, 余诱导表示与超代数br的内射模》为题,作为自己的博士论文并送交给了博士论文答辩会。

1982年11月6日,经过答辩和评议,他成为了新中国首批理学博士中最年轻,也是唯一没有大学毕业文凭的自学成才者,他在攀登科学这条高峰上,付出了比别人格外多的劳动和汗水。