去年底看到无数新刊,今年初各路杂志内容也做得不错,似乎一切都在往好的方向发展,于是我在年初做了一个「乱翻杂志」的月更栏目。但是到了 5、6 月份,我能明显感觉到各本杂志的力不从心,新杂志创刊之后就不再更新,大部分老牌杂志一期不如一期,所以「乱翻杂志」写了半年就停更了。

乱翻杂志清单:

1 月: 未知的未来,未尽的故事,我和傻逼在一起

2 月: 春天的禅念,生活的理想,敬那些追梦人

3 月: 更新的信仰,出行的雅兴,春风得意有点甜

4 月: 换新装了,放开吃吧,去春游啦

5 月: 拥一下抱,恋一个家,爱的花样表达式

6 月: 旧刊回归,新刊生猛,印刷杂志不会狗带

即便过去半年下来,我想再写一篇下半年「乱翻杂志」总结,似乎都很困难,的确没啥可看的杂志可以拿出来说,索性就在年底前写一篇年度报告,算是有始有终。

一方面,传统杂志越来越难做了,但是它们不会立马死掉,而是慢慢地被淘汰,然后消失。所以今年很多杂志都在搞周年庆,或者是在给自己打气,或者提前庆祝迟早要停刊的命运。

另一方面,与之形成鲜明对照,新兴生活方式杂志越来越多,它们不再局限于前辈们的玩法,在社交媒体时代建立起了全新的商业版图,而不仅仅局限于杂志本身。虽然它们看上去姿态新颖,但是也正在被划入传统杂志的范畴,时代变化和淘汰就是这么快。

与此同时,虽然长城之内大家都在刷微信公众号,但在长城之外,中国却并没有缺席,而是越来越多地出现在全球杂志的版面上。除了长期遭黑的政经领域,人文、艺术、创意领域的中国故事也霸占了不少版面。究其原因,越来越多优秀项目和新兴人才出现,自然和国运息息相关。

另外,杂志回归小众的趋势越发明显,不追求发行量,讲究自嗨自乐的小杂志层出不穷。中国虽然有出版限制,但是小众杂志的存在方式是个人微信号,所以全球同此凉热的时代,中国并没有缺席。

简单总结大抵如此,如果不是深入了解,或许觉得各种矛盾,以下就来一一细说,最后会给出合理解释。

搞搞周年庆

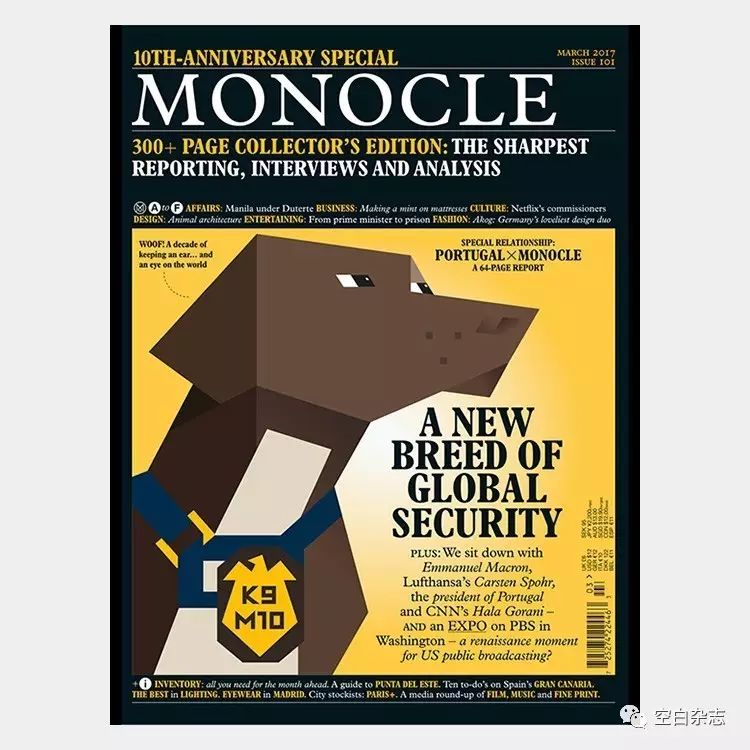

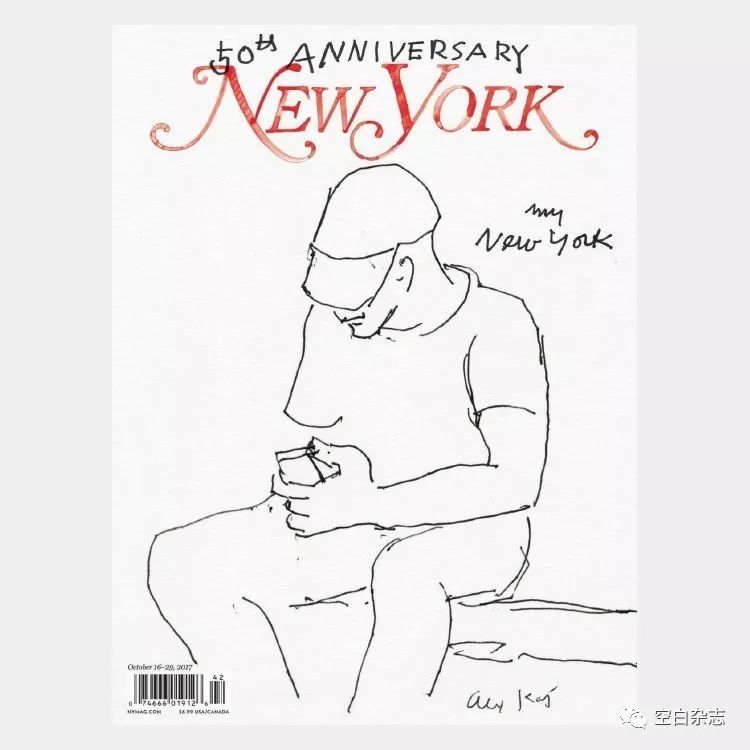

今年特别写过两本杂志,英国的 Monocle 和纽约的 New York,前者今年迎来了 10 周年,后者搞了 50 周年庆祝。

英国 Monocle 杂志 10 周年特刊

美国 New York 杂志 50 周年特刊

延伸阅读:

Monocle 不是榜样

纽约的杂志没有北京的梦

Monocle 是全球少有的精英生活方式杂志标杆,New York 则是全球城市杂志杰出代表,它们还被人津津乐道,还能保持鲜活的姿态,因为它们始终保有稳健的文化向心力——Monocle 代表了精英阶层的文化向心力,New York 则代表了纽约城市的文化向心力。

因此,杂志长青不再是它们作为杂志或者媒体的身份,而是血脉里的文化向心力,以及品牌的力量。除了以上两本,在其他今年搞周年庆的杂志身上也能看到这种迹象。

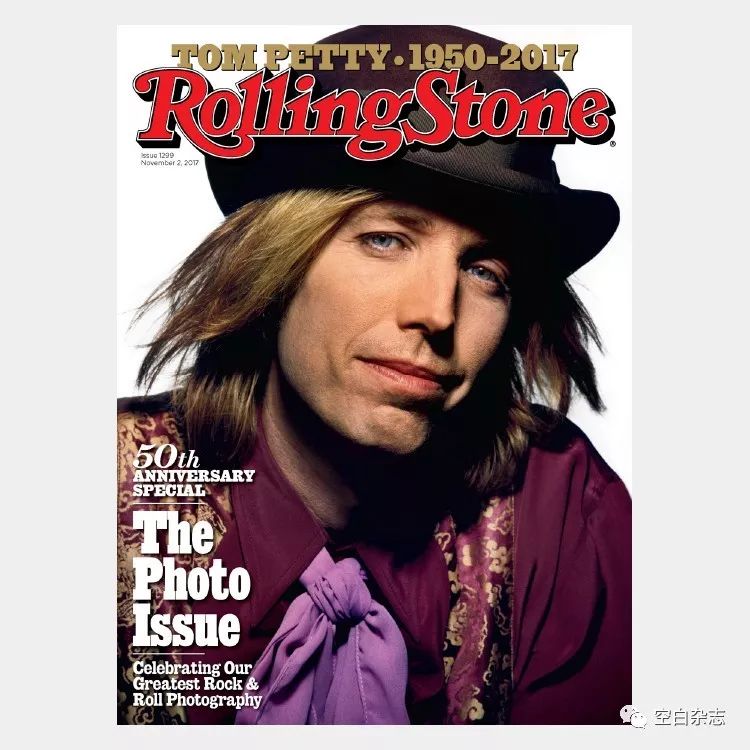

美国《滚石》杂志今年迎来 50 周年,很多期数都会有一两篇 50 周年特稿,有时回顾过去 50 年摇滚乐的时尚造型变迁,有时回顾某个具体的摇滚艺术家。其中的 50 周年特刊,是一本完完整整的图片特辑,收录了杂志过去 50 年刊登的大量经典照片。

美国《滚石》杂志 50 周年特刊

《滚石》杂志 5 月开始在摇滚名人堂举办 50 周年回顾展,除了创刊至今的杂志封面精选,甚至还复刻了杂志创始人 Jann Wenner的办公室。

👈 左右滑动 👉

不过,《纽约时报》在 9 月发布《滚石》杂志将被出售的消息,接盘侠至今未知。

Harper’s BAZAAR 杂志迎来 150 周年,全球所有版本的芭莎封面都出现了 150 周年标志,其中美国版作为主场,通过连续多期的名人封面大片大制作,赚足了眼球。

👈 左右滑动 👉

4 月 19 日,美版芭莎在纽约帝国大厦上演灯光秀,传奇时尚偶像 China Machado、老一辈时尚超模 Kate Moss、新一代时尚偶像 Rihanna……无数时尚人物出演的时尚大片出现在灯光秀的光影中,共同见证芭莎 150 年传奇。

为了制衡芭莎 150 周年的强大攻势,美国版 VOGUE 杂志也在今年庆祝创刊 125 周年,除了 9 月刊顺带让各大品牌写了贺词,以及少数几期主讲美国时代精神的时尚大片,并没有其他实质性的庆祝活动。

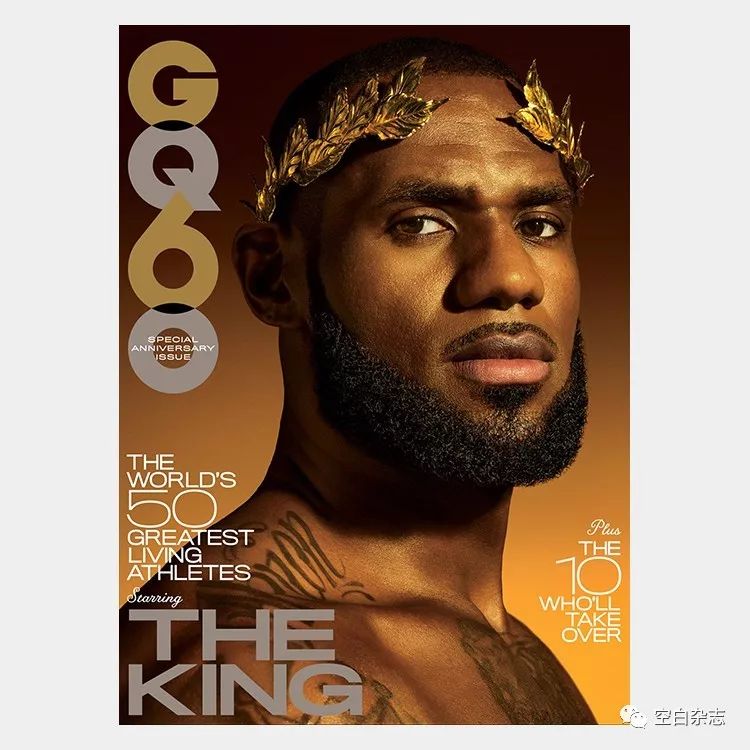

与 VOGUE 同属一家的美国版 GQ 杂志,今年迎来创刊 60 周年,同样没有多大动静。不过 60 年特刊的内容倒是有趣,选出了当今世界活着的 50 位最伟大运动员。

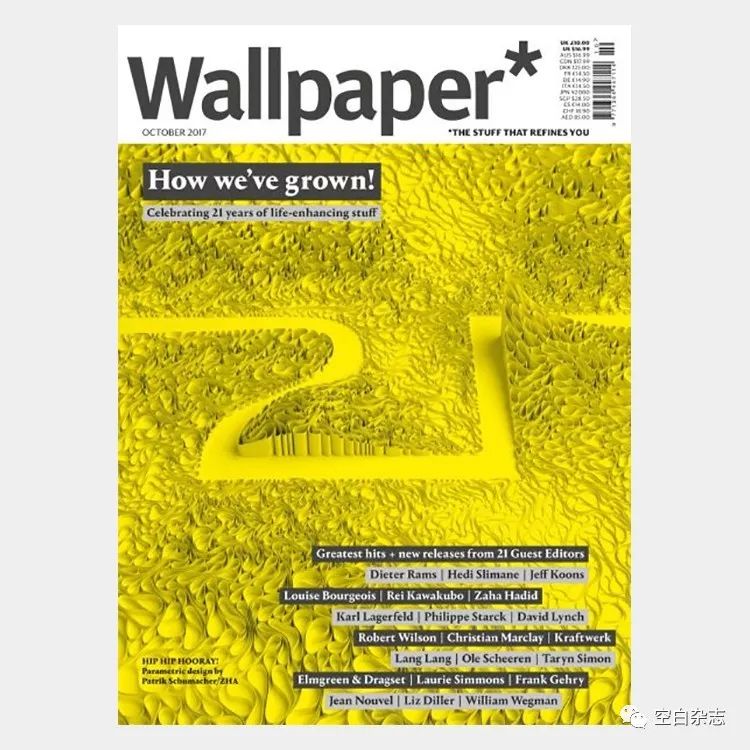

英国 Wallpaper* 杂志每年 10 月推出“客席主编特辑”,历年邀请到 Jeff Koons、Hedi Slimane、Zaha Hadid、川久保玲、Karl Lagerfeld、Philippe Starck、朗朗、艾未未、Frank Gehry 等各个创意领域的大咖担任客席主编,到今年刚好 10 周年,今年也是该杂志主编 Tony Chambers 上任 10 周年。

不仅是“客席主编”特辑,Wallpaper* 每年通过固定内容排期——1 月下一代天才特辑、2 月年度设计大奖特辑、3 月和 9 月时尚特辑、8 月手工特辑……将杂志玩法的边界大为扩展,其品牌影响力越来越大,成为了全球创意领域不可争辩的标杆刊物。

众多周年刊当中,德国《时代报》旗下 Zeit Magazin 周刊的 10 周年特刊最为特别,除了庆祝版主封面,还选了过去 10 年间的 10 张其他杂志封面放上自己封面。回头看那些封面,每一张都算是年度最佳。

👈 左右滑动 👉

说到这里,或许可以想一想,如果从过去 10 年的中国杂志当中,选出每一年的最佳封面,你的名单中会有谁?

中国很热

从年初范冰冰登上《时代周刊》封面开始,就注定了中国会是今年全球杂志的焦点。到了下半年,西方主流报刊更没有放过大好的宣传机会。

👈 左右滑动 👉

背后的原因不复杂,欧美时局一团糟,中国经济始终在高速运转。同时,中国在人文、艺术、创意领域的发展没有落下,无数高规格项目和优秀人才,自然就成了西方杂志的关注报道对象。

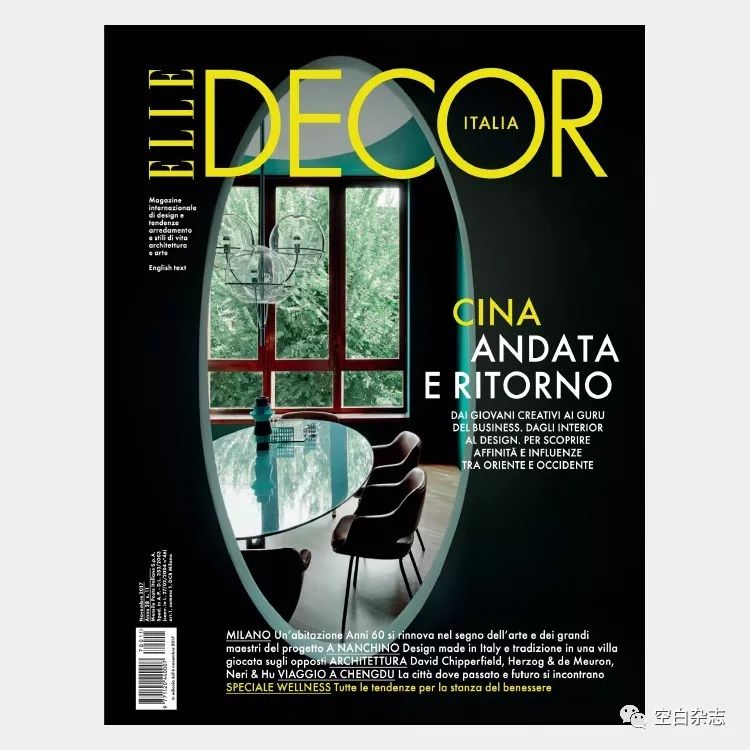

意大利版 ELLE Decor 制作的中国特辑,是继 2009 年英国 Wallpaper* 中国特辑之后,对中国创意现状的一次较好总结。

荷兰建筑杂志 Mark 聚焦了中国深圳的多处城市公共建筑,并称深圳已经成为全球新兴的艺术和文化目的地。

艺术家艾未未一直是西方媒体喜欢的报道对象,今年他的几场展览都很轰动,可惜国内因为敏感词的原因,他的曝光主要见于艺术圈。建筑师马岩松设计的北京朝阳公园广场,因为其“墨色山水”的理念,被西方杂志赞爆。上海 X-Living 创始人李想,因为钟书阁等文化项目享誉海外,成为无数创意杂志争相报道的对象。

其他零星出现在各大杂志版面上的中国创意人和创意项目还有很多,这和国运有关。简单来说,就是年轻人有钱出去深造,各地有钱大兴土木。更关键的是,年轻人学有所成,土木擅建有为。

为什么是创意?在全球化的语境之下,政治、经济、文化因为各有标准而自带偏见,创意的偏见是最少的,被报道被关注意味着拥有了跻身国际的话语权。

时尚杂志过时

时尚杂志为什么过时?这和它自身的传播属性有关,当时尚传播越来越倚重于社交媒体和视频时,时尚杂志页面上没法点赞和评论,也不能看视频,自然被淘汰,没有什么其他道理可讲。至于说它们转型在社交媒体和网站上发挥能量,那已经不是杂志。

相比之下,倒是 AnOther、LOVE 等一些高精尖的纯时装杂志,始终备受追捧。

其他就不废话了,可以看回以前推送的文章。

延伸阅读:

2017 九月刊阅读报告

还有时尚杂志可看吗?

生活方式当立

2007 年 1 月,第一代 iPhone 发布前,苹果电脑公司更名为苹果公司,自此开始,苹果成为了一种生活方式。

时至今日,生活方式到处可见。微信是一种生活方式,旅行是一种生活方式,外卖是一种生活方式,单车是一种生活方式,一切都变成了生活方式,杂志自然都往生活方式方向包装自己。

光包装还不行,必须要有阅读场景,大家恨不得 24 小时手机不离手,杂志的阅读场景只有书店、咖啡馆、飞机、高铁等少数地方,其中飞机和高铁有自己的杂志,就剩下书店和咖啡馆留给生活方式杂志打发光阴。

书店和咖啡馆的阅读场景里,包装精美的闲情杂志自然最受欢迎,于是出现了 Gather Journal、Kinfolk、Cereal 等大批网红杂志。实际上,当你看过它们之后,完全记不得自己看过什么,不过那个过程是很美好的,说不定还会让你有一种“放下手机,立地成佛”的感觉。

虽然生活方式很火,毕竟阅读场景有限,它也不可能肩负复兴杂志的使命,它的命运将和前些年大火的 iPad 杂志如出一辙。虽然不会很快消失,会留下少数小众精品,但是这一波热潮已经到头了。

热潮已经过了,怎么还是当立呢?换一个思路,对于一些想转型的传统杂志,还有一些想做杂志的企业来说,不管你是什么行业,时尚、家居、健康、汽修、家政……内容都靠近生活方式就对了,记住这一点准没错。

比如来自英国的

Walnut 半年刊,它

以健康为主旨,探索能量流动和空间风水,内容聚焦健康资讯、美味食谱、食材制造商、医学从业者等领域,生活方式做到这个份上,实在是令人佩服。

延伸阅读:

25 本美食杂志精选

多端设计统一

前几年 iPad 杂志火热的时候,平板端和纸端的版面统一成为杂志设计师考虑的头等大事。时至今日,这个趋势已经涵盖到纸张、电脑、平板、手机等各个界面端,所以对于字体、栅格、留白等各个版面元素在各个界面的表现,都要做通盘考虑。

延伸阅读:

2017 - 2018 全球杂志封面趋势报告

英国 Wallpaper* 因为是创意刊物,从推出电子版开始,就在做适应各种界面端阅读习惯的版面调整,有兴趣可以找来研究。

前不久,意大利《共和报》(La Repubblica)改版是比较直观的案例,杂志化或者屏幕化的版面,完全跳出了传统报纸的版面设计方式。

至于中国报刊,网站基本废弃不用,印刷本毫无存在感,大家主力做的微信版面大同小异,各大版权杂志都在照搬原版,如果还想继续玩下去,改头换面重新包装是头等大事。

更多元、更小众

前面已经说了,传统杂志越来越多地偏向生活方式,才能杀出重围。实际上,杂志能基于自身定位,容纳更加多元的内容视角,自然会让读者感觉耳目一新,而生活方式恰好是最多元最被大众接受的内容。

最实际的例子,就是之前有聊过的

西班牙美食杂志 Tapas

,它以美食出发,将城市生活、时尚、旅行、人文等多个领域的话题打包送上。

再比如很多人熟悉的 Wired,它是一本科技杂志,但是美食、时尚、文学特辑做出来也是相当好看。

至于小众杂志,那是另一套生存逻辑,亚文化也好,圈子文化也罢,很多如今被大众喜欢的杂志,早年都是小众属性。

为了小众而小众,自然玩不长久,必须跳出传统杂志和商业杂志的思路,真正发自内心的自嗨,才能获得口耳相传的口碑。

比如 4 月推荐的 Eldorado 杂志,由 4 位西班牙好基友经过

一次摩洛哥冲浪之旅之后

创办,杂志通过分享各地创意人士的旅行见闻,传达一个简单的道理:当今世界已经完全被人类探索过,再没有任何未知的地方,我们去探险、去旅行,都是在寻求一种独一无二的亲身体验,并让自己与大自然达成和解。

其实,具体的例子其实就在身边,你看看自己的微信订阅列表,一定有那么一两个作风奇特、阅读量奇低,但没被你取关的公众号,那就是了。

总结陈词

如今还谈论杂志,给人的感觉非常古典,网上活跃群体是 90 后、00 后,他们的阅读经历大都是从手机开始,并没有太多的杂志心理包袱。如今谈论杂志最多的,起码都是 30 岁以上的老年人,过去看过一些不错的刊物,想起来会感慨一下,但是感慨何其廉价。

如果你经常看杂志,尤其那些时尚杂志,你就会注意到,如今只有 LV 等少数金主还在杂志上长期投放广告。如果金主们哪天开个会说不投了,与之有着长期利益关系的杂志自然会关门。缺少广告客户,没有经费支持,内容也就自然一期不如一期,如此恶性循环,停刊是迟早的事。

很多人都会说越来越多杂志停刊,归结于精英的陨落,其实这种论调有点自我加戏。以往没有智能手机,没有社交媒体,没有阅读量,虽然各家杂志都在刊例里写上发行量、传阅率,但是阅读量为零的文章应该也不少,有了微信之后,那些文章自然见光死。

一边是手机上的信息过多,年轻人嗷嗷待哺,一边是老派杂志人越来越没有创新动力,所以杂志给人的感觉会随时消失,但却让一些有想法的年轻人和寻求变革的杂志有了机会。

比如美国版 VOGUE,它作为行业标杆,近年更多地在网络上求新求变,以获得更多年轻读者。其母公司美国康泰纳仕公司旗下各个网络媒体和社交媒体负责人也都是 20 出头的年轻人,前不久还特别推出全新的网络媒体品牌 Them,以攻占更加细分的性少数群体读者市场。

延伸阅读:

中国版 VOGUE 会停刊吗?

技术革命带来了不可逆的阅读习惯,拥抱新技术就成为了大势所趋。因此,中国本土杂志都在扎推做公众号,就显得合情合理。

或许你也看到,各路本土时尚杂志都在和明星合体,貌似都有回春的迹象,其实那只是延缓自己迟早要停刊的假象,一些粗制滥造的大片甚至有损品牌形象。

说到这里,就说到了问题根本。

国外杂志甚至整个纸质媒介衰落已经很久,所谓瘦死的骆驼比马大,它们就是那个不断消瘦的骆驼战队,总会有一些壮硕的骆驼能在不断消瘦过程中,找到新的绿洲。

就中国来说,公众号会是老牌杂志的回春药吗?很难回答。积极点看,微信至少拉近了读者和杂志之间的距离,以往文章印出来都不知道谁在看,如今每篇文章不仅有人看,还有人评论。同时,你也会看到一个有趣的现象,很多知名杂志的微信文章阅读

量

奇高,却

没有评论。

因此,乱翻杂志所能看到的,并不是几本杂志的动向,而是人们阅读习惯与新技术之间不断博弈的奇特景观。杂志作为中间介质,要在各个环节找到存在感,已经越来越困难,那绝非任何传统思维就能搞定的事情,也没有一劳永逸的方法。

所以,对于读者而言,就要格外珍惜那些始终好看,而且还未停刊的杂志,也希望那些还在做杂志的朋友不辱使命。

乱翻杂志,不会再见。

-

END -

本文作者

PiPiJuiCe

「空白杂志」出品人,微博

@PiPiJuiCe

📖

美食杂志

|

儿童杂志

|

酷儿杂志

|

家居杂志

|

女性杂志

情欲杂志

|