学生的本职工作就是学习,但很多孩子却没有学习的积极性,不少家长为此烦恼不已。有没有一种有效的方法,可以激发孩子学习的积极性呢?

“持续表扬”在心理学上是有效的

要想让他人做一件事情,有一种简单的方法就是“糖果和鞭子”。通过糖果或鞭子这种外部作用激发出来的干劲儿,叫做“外在动机”。“做得好就表扬”“做不好就批评”就是最简单的例子,但表扬和批评哪种更好呢?

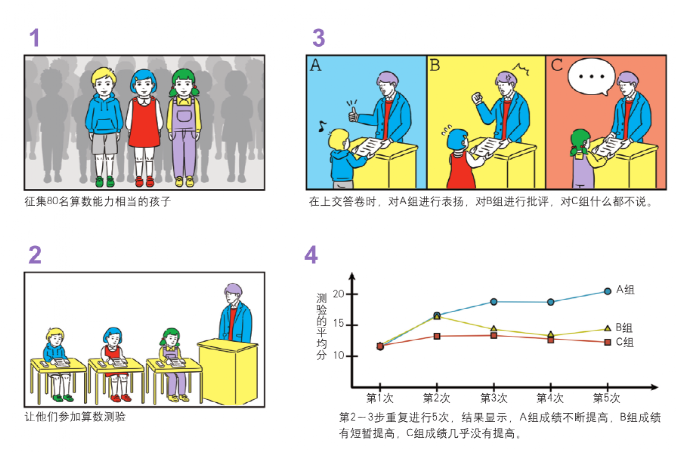

1925年,美国心理学家伊丽莎白·哈洛克(Elizabeth Harlock)征集了80名9~11岁的孩子,让他们参加算数测验。在上交答卷时,将孩子们分成3组。对A组的孩子给予表扬,告诉他们“测验成绩很好”;对B组的孩子进行批评,告诉他们“测验成绩不好”;对C组的孩子什么都不说。每次测验结束,都对A组表扬,对B组批评,对C组什么都不说……将以上行为重复5次,观察测验结果的变化。

第1次测验,3组的成绩几乎没有差别。第2次测验,A组和B组成绩有同等程度的提高。但之后,A组成绩继续提升,而B组成绩停滞不前。C组成绩始终没有提升。

在第2次测验中,B组与A组成绩有了同等程度的提升,因此可以说,批评,也就是鞭子,在短时间内是有效果的。但后来B组的成绩停滞不前,说明这种效果持续性很低。而A组的成绩每一次都在提高,说明表扬,也就是糖果的效果持续时间更长。通过这个测验我们得知,“持续表扬”是更有效的。

不过,利用糖果或鞭子让孩子学习,可能有些人对这种方式心存抵触。心理学也认为,对做某件事情乐在其中,并采取积极的行动,这种“内在动机”才会更有效地激发干劲儿。

但利用奖励让他人做事也并非一定不好。以这种外在动机为契机,有时也可能会产生内在动机。

除了能操控对方的行为(操控功能),奖励还能有效地传递信息(信息功能),即向对方表示“我在赞赏你的行为”。这时,获得奖励的人就会意识到“原来我也能行”(自我效能感)。内在动机就是在自我效能感等要素的作用下产生的。

表扬有干劲儿的人会出现逆反效果?

我们以学习为例,来看一下外在动机向内在动机转变的过程。最初,取得好成绩就会获得父母的表扬,或者成绩不好就会受到批评,因为这些理由,孩子没有办法,只能学习(外部动机)。一段时间之后,想法转变成“我想取得好成绩以获得父母的表扬”,即为了证明自己是个好孩子而学习(引入调节)。接下来,孩子认为“要想获得好成绩,学习很重要”,于是开始自主学习(同化调节)。

在以上各阶段中,孩子在学习之余有可能还想玩玩游戏。慢慢克服这种想法后,就会觉得“我喜欢游戏,但与其相比我还是要努力学习以取得好成绩”,对于是玩游戏还是学习的这种纠结感会逐渐消失(综合调节)。最终达到一种“我不是为了成绩,而是因为学习本身很有趣我才学习”的状态(内在动机)。

另一方面,一度产生的内在动机却有可能因“表扬”而消失。1971年,美国心理学家爱德华·德西(Edward Deci)进行了一个测验,将24名大学生分为两组,让他们在3天内参与当时流行的立体拼图游戏。这种游戏需要用立方体组成的积木搭建“飞机”“小狗”等不同的形状。

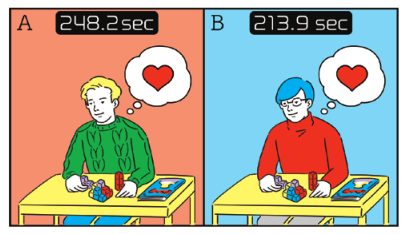

每天进行两次拼图游戏,每次30分钟,中间休息8分钟。实际上,这个测验观察的并不是30分钟内可以完成多少拼图。而是在8分钟(=480秒)的休息时间里,大家会不会自发地继续拼图,从而判断参与者的干劲儿。在房间内,还准备了杂志等许多拼图以外的可以消耗时间的物品。

第1天,两组在相同条件下进行拼图。第2天,只告知A组“每完成1个拼图,可以获得1美元”。第3天,告知A组“今天没有报酬”。而对于B组,并没有额外的交流,只让其3天都专心拼图。那么,他们的干劲儿分别如何呢?

第1天,在休息的480秒内,A组持续拼图的时间平均为248.2秒,B组平均为213.9秒,A组的干劲儿略高于B组。

到了第2天,能够获得报酬的A组果然更加干劲儿十足,休息时间持续拼图的平均时间达到了313.9秒,远超B组的205.7秒。

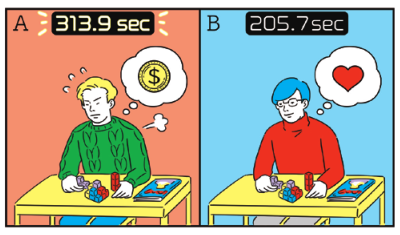

而到了第3天,不能再获得报酬的A组,持续拼图的平均时间只有198.5秒。反观B组,第3天的平均时间为241.8秒,居然超过了此前干劲儿十足的A组。

A组为何失去了拼图的干劲儿呢?刚开始,A组参与者是自己也很想拼图才自愿参加了测验,但获得报酬之后,在他们心中,行动的目的就被报酬(外在动机)替换。因此,在失去报酬后,干劲儿也就随之消失了。即在有些情况下,对于本来有干劲儿的人来说,报酬反而变成了多余的东西。

期待会产生美好的结果

最后,我们来介绍一下“皮格马利翁效应”(Pygmalion effect)。1968年,美国心理学家罗伯特·罗森塔尔(Robert Rosenthal)从智力水平测验成绩相当的小学1~6年级学生中,随机抽取了1/5的学生,然后告知这些学生所在班级的班主任:“这些孩子很有前途,他们的智力水平应该会明显上升。”1年后,被选中的学生智力测验成绩果然都有所提高。

这个测验表明,学生智力的开发程度源于老师在无意识中通过某些行为激发了学生的干劲儿。老师对于自己期待的学生,会不自觉地做出一些鼓舞学生士气的行为,例如“如果你能取得好成绩,我就会表扬你”或“即使你成绩不好,我也不会过度批评你”等。这种因“莫名的期待”而产生了实际的效果的现象,叫做皮格马利翁效应。

表扬与批评的效果已在前面进行了介绍,但同时,老师与学生的关系也很重要。在培养干劲儿的要素中,有一个因素叫做“人际关系需求”,那是一种“希望被别人认可”的需求。尤其是在被关系良好的老师认可时,这种心情会有效地激发出干劲儿。不能顺利激发他人干劲儿的时候,不妨重新审视一下自己与对方的关系是否融洽,这也是很重要的一点。