不管你支不支持

他仍在坚持

今天,超模君遇到了个关于数论的问题正打算求助万能的互联网,输入“数论”,却看到。。。

居然有此等怪人……超模君决定看看这个连着被报道了十几天的

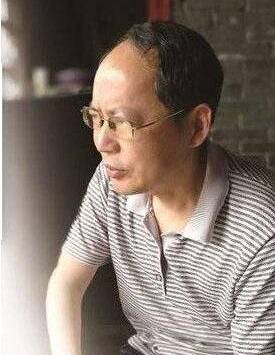

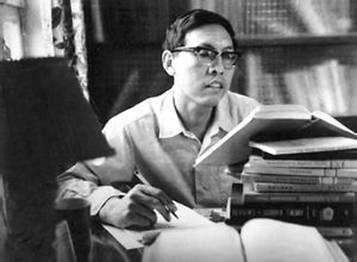

刘汉清

是何许人也。

少年天才意气风发

1964年,刘汉清出身在江苏泰州戴南镇的一个小村里。刘汉清从小在外婆家长大。上小学时,他因为

天资聪明跳过级

;初中在乡上念,

100多人里常考第一

。直到上高中,刘汉清转到戴南镇读书,回到了父母身边。

1979年,刘汉清第一次参加高考,成绩并不理想,他决定复读。

经过勤奋刻苦的一年复读后,刘汉清以当年镇上第二名398.5分的成绩,被哈尔滨工业大学建筑材料系热处理专业录取,16岁的他是班上年龄最小的学生。

经过勤奋刻苦的一年复读后,刘汉清以当年镇上第二名398.5分的成绩,被哈尔滨工业大学建筑材料系热处理专业录取,16岁的他是班上年龄最小的学生。

哈工大隶属于工业和信息化部,是首批进入国家“211工程”和“985工程”建设的大学之一。我国航天领域很多顶端人才都出自哈工大。

哈工大校园风光

1980年是恢复高考的第四年,全国有333万人报名参考,录取28万人,录取率约为8.4%。刘汉清成了

全村第一个大学生

,被大家视为“天才”。去学校报道那天,村民们敲锣打鼓为他送行。

从泰州到哈尔滨,是刘汉清第一次出远门。刘汉清至今仍清晰记得,到了火车站后有校车接送到学校,俄式建筑的学校很漂亮。

大学前两年,刘汉清成绩优秀,深受老师好评。他立志成为一名优秀的

工程师

。

不过,从迷上“数论”开始,他与成为一名工程师背道而驰。

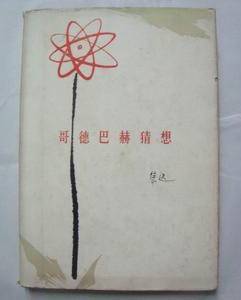

其实,早在

徐迟的报告文学作品《哥德巴赫猜想》

发表时

(1979年)

,刘汉清就对数学产生了兴趣,当时的他正忙着备战高考,并没有对此过多关注。

《哥德巴赫猜想》(徐迟)

直到大三时的某天,刘汉清在学校图书馆里无意中读完了这篇文章,从此一头扎进了“数论”的海洋。刘汉清几乎把学校图书馆有关数论书籍全部看完了,并慢慢确定自己的研究方向:

质数在自然数中的分布

。

自从开始痴迷数论研究后,他越来越少去上课,后来连考试都不参加,经常一个人在宿舍废寝忘食夜以继日学习,直接导致成绩下降,并多次被辅导员约去谈话。

但他说,

“我把数学当作一种追求,舍弃不了。”

到大四毕业考试时,刘汉清有两门课没考过,被降级到81级学习。但之后刘汉清依然沉迷数论不能自拔,忽略了本专业的学习,毕业时依然多门科目不及格。

毕不了业,也就不能享受国家“包分配工作”的待遇。而他的同学们很多被分配进了航天工业部或其下属企业,踏上一条康庄大道。

1985年,刘汉清从学校退学,成了肄业生

(

指具有学籍的学生未完成教育计划规定的课程而中途退学者)

。

1985年,刘汉清从学校退学,成了肄业生

(

指具有学籍的学生未完成教育计划规定的课程而中途退学者)

。

无奈回家疯狂钻研20年

1985年,刘汉清带着一摞手稿,回到老家。回到家乡的刘汉清让家人大失所望。乡邻们都认为他疯了,好好的书不念回到鸟不拉屎的小农村呆着。

当年意气风发,如今却垂头丧气。

房子破旧隔音不好,为了躲避嘈杂的人声,他搬离西面靠近村道的房间,换到东面。从此,足不出户。此后的32年,他的生活基本没有离开过这座小村庄。

刘汉清家(40多年前建的老房子)

1987年,刘汉清的一位高中同学,听说了他的情况特意去到村里看望他。

“见到他时,我几乎认不出他了:长发披肩,胡子拉碴。靠近床头的是一口米缸,米缸上面是木头做的盖子,盖子上面是数学书,诗集,稿纸。”

二十多岁的刘汉清对未来充满信心,他对自己的选择不仅不后悔,甚至有些自傲。他引用苏格拉底的名言:

未经思考的人生是不值得过的。

刘汉清对同学说,“‘数论’真的有魔力,投入进去你就能感受到一种大美,让你欲罢不能。”

刘汉清对同学说,“‘数论’真的有魔力,投入进去你就能感受到一种大美,让你欲罢不能。”

“我虽然领略不到大美,虽然为他可惜,但说实在的,对他的执着,我确实充满敬意。”

1989年3月,在美国留学的陈国营收到刘汉清的来信,他在信中自信而坚定地声称:

我的研究出成果了,别人的都是瞎扯!

当时美国已经有了因特网,刘汉清托同学把论文寄给陈国营,请他翻译成英文公布在网络上,希望能与国外的数学专家探讨。刘汉清那篇论文证明的是:

康托关于无限运数的证明是错误的。

两个月后,陈国营完成翻译,给数学系的同学确认之后,把它发到了互联网上。

论文发出后,大概有三四个人留言,其中一个是芬兰赫尔辛基大学数学系的博士。这位博士认为,

刘汉清的论文有不少错误,混淆了有关基数的定义,达不到论文发表的要求。

针对博士的疑问,刘汉清做了解答,并请陈国营翻译出来发给对方,但之后就没了下文。

数学家陈景润

曾执着于证明“1+2”,被认为是“痴人”和“怪人”,所幸的是“1+2”哥德巴赫猜想最终获得认可。刘汉清曾想跟陈景润请教探讨,但那时陈景润已经疾病缠身,他只好转求其他人。

数学家陈景润

曾执着于证明“1+2”,被认为是“痴人”和“怪人”,所幸的是“1+2”哥德巴赫猜想最终获得认可。刘汉清曾想跟陈景润请教探讨,但那时陈景润已经疾病缠身,他只好转求其他人。

1990年,刘汉清和同学去到北京,通过北大数学系的学生,几经辗转找到了

潘承彪教授

。

潘院士多年从事数论研究,与其兄潘承洞合著的《哥德巴赫猜想》,被认为是国际上有关这个猜想的论述最全面最完整的一本专著。

潘承彪教授

论文交给了潘承彪教授的一个月后,得到的回复是:

第五页有个论点未经证明,其他的论证便没有了意义。

但刘汉清认为,

未经证明并非不能证明,只是他没有证明。

从北京回来后,略带失望的刘汉清没有完全灰心,又投了当时颇有分量的两本期刊

《数学通讯》

和

《中国科学》

,可惜没过多久也被一一退回。

“本来就没抱太大希望。大概被嫌是‘个体户’。”

刘汉清说,此后他再没给学术期刊投稿。

“本来就没抱太大希望。大概被嫌是‘个体户’。”

刘汉清说,此后他再没给学术期刊投稿。

长达二十年的研究一直没得到认可,刘汉清的精神和身体开始出现问题,经诊断为

焦虑症

。2006年前后病情较重,他每天都吃超量的安定片,每天能入睡的时间不超过1小时。

他推测原因是自己

“研究得太狠了”

。他决定

暂时放下

“数论“研究,一放就10年。