对大连的印象是海,关于大连的故事是海的传说。故事透露着城市的历史变迁,塑造着城市品牌形象。然而,还不应忽略的主体——那些成就故事的弄潮儿,

他们的所作所为共同书写出大连在时代巨变中的所感所思,他们是一方水土的建设者,哲学精神的塑造者和文化时空的拓荒者。

在松柏掩映之下,坐落着一处辽南地区仅存的清代大连地区二进四合院,建有文林院、文正院、文溯院、乐源亭、函远山房等建筑,占地

50

多亩,建筑面积

3000

多平。自

2004

年,张本义为其连海书院选址于此,从规划、设计、落成,历时

14

载。如今,不仅是大连市金州区东沟旅游区的重要标志,也成为国学教育基地,一个崭新的传统文化大品牌由此诞生。

张本义

张本义,文化学者、国学专家、书法家、明清文化鉴定专家,在对他的诸多称谓中,“松斋”成为诠释身份的一种独特解读。

松,四季常青,寂静崇高的气质,以旺盛的生命力为人间演绎出一道绝美风景。以松自喻,并非自夸,在其《以气象论诗》中言说,

诗人的气度、胸怀和格局才是彰显诗之精益之处,诗人应“作草上之风,扬海中之浪,已尽天责为是。”

而在关于理解书法《翰墨关心见性真》文中也表达了同样的态度,“书作要表现书家的抱负学识文采情性,书中要有我在。”

无论是作诗或是写字,张本义都有着超越常人的使命感,如松柏成长为栋梁,处逆境不断抗争,苦乐交加坚守生命美好,以格物致知实现着知行合一。

做个真士人,要有胸怀天下的担当,是张本义一生追求的真性情。关于“士”的情怀,大概是历史时空种下的一粒种子,刚好落入张本义的脚下,为其耕耘,身体力行的传播,对中国传统文化的深邃融入骨血,从此成为他的故事。

地处辽南的金州作为一个千年古城,一直是文化和经济中心,曾吸引来管仲、王烈等文化大家迁移到此,文化积淀深厚。自清朝以来,从南金书院走出了无数青年才俊,张本义对传统文化的启蒙正是师从于名儒教诲。生于四代儒医之家,幼承庭训,后又受业于学者、教育家、书法家于植元先生,故于中国书法、绘画、诗词、音乐、医学、典籍、文物诸方面都有较深的涉猎和研究,被称为

“

通家

”

。

连海书院活动

1997

年,张本义接任大连图书馆馆长,创建了以传播和普及国学为主的“白云书院”,书院举办的“传统文化系列讲座”,免费向市民开放,于是小到学语稚童,上到

70

岁老人共处一室,成为郎朗书生,张本义的这份文化馈赠被评为“大连市文学艺术界最有影响的十大活动”之一。

作为省级非物质文化传人——辽南吟诵传承人,抢救濒临失传的传统诗词吟咏艺术,并在全国推广吟诵,出版了《吟诵拾阶》、《经典吟诵教师手册》。

继承古人读书方法,志在千秋,认为

“

诵读经典是学习体验传统文化的最重要的途径

”

,才能打开中国传统文化的大门。

由他创办的大连图书馆白云吟唱团足迹遍及中国诸多城市,并远渡扶桑,掀起中文诗吟之风。

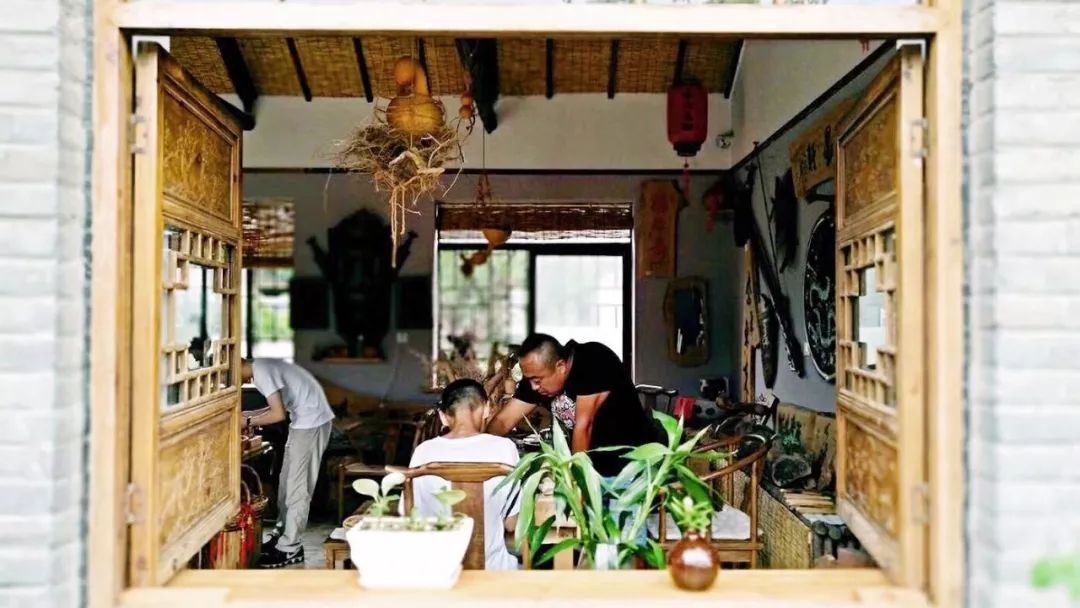

如今,连海书院成为张本义作为学习、继承、弘扬中国优秀传统文化的又一个国学平台。作为研学基地,通过诵读国学、学习礼仪、书法技艺、务农实践等多种活动,为学生提供学习中国传统文化、培养良好国学素养的基础环境。引导青少年在自主建构中修身养德、健康成长,推动区域德育体系深度创建。于此同时书院还开展系列国学培训、书画交流和文化旅游等活动。晨鼓暮钟,空谷足音,书院犹如古代文化与现代文明的翻译者,人们在此受教被滋养和感化。

书院并非遗世独立的建筑,张本义将其理解为象征“学为己”的书院精神。

不取悦于他人,是对自我灵魂的一种终极关怀,这种精神似乎又与他别署“松斋”如影随形,以追求自我人生价值实现精神满足及抱负,成为他做事做人的注脚。

现代社会被光怪陆离的文化万象所包裹,似乎离中国传统精神渐行渐远。在蒙昧时代,文化觉醒者以身试法,当盛世开元,更需要某个领域专业素养超拔之人点燃星火,为文化守望。张本义或许只是诸多文化儒家的一个画像,但为抢救和传承中国民族精髓文化,推陈布新,以行动唤起人们内心的使命与温度。

为文化为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万事开太平,亦步亦趋,以手写心,为文化传颂。

连海书院孔子雕像

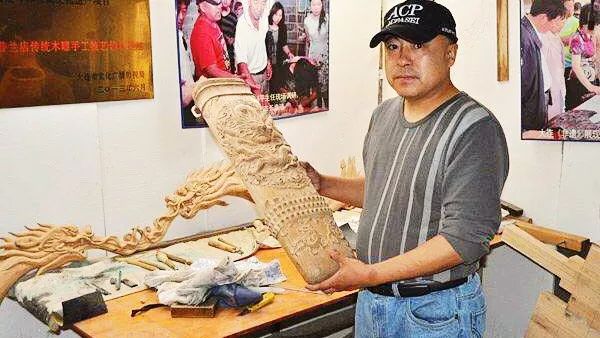

位于石河村东沟五坊的孙景年“木剑工作室”里,一张宽大的工作台占据半壁江山,台面上,整齐的摆放着百余把大小不一,刀口各异的雕刻刀。一个高约半米,挂饕餮纹的木盾已显露身影,孙景年指着饕餮纹、铆钉、龙纹

…

一一解释,木雕最考验心性,急于求成得来的往往是废料,一刀下去就是岁月满怀,倾注所学,几个月的雕刻实际上考验的是几十年的力道。

2013

年,在辽宁非遗成果展上,传统木雕技艺第七代传承人孙景年制作的一张两米多长的雕龙大弓引起展会现场轰动,对于孙景年而言,这是传承家族木艺,多年坚守理想的认可和赞许。

200

多年前,“闯关东”团队中,有一支来自山东莱州的手艺人带着石雕、砖雕、木雕、木工和瓦匠等手艺来到东北,最终定居金州地区,孙景年正是这些艺人的后人。这个庞大的家族,最辉煌时刻是参与了沈阳太清宫、普兰店清泉寺的宫殿以及其他庙宇的建设及修缮工作。当时孙家技艺最高的是孙德隆,人称

“

孙一刀

”

,是孙景年的太爷爷。

孙景年

孙景年现在还保留着太爷爷桃木雕刻的

“

喘月吴牛

”

,爷爷制作的龙凤缠线板,父亲做的雕龙墨斗,家族传给他的不是富贵显赫而是可以记录生生不息的岁月之痕——传统的手艺传承是这个家族不灭的信念,最终指引孙景年拿起刻刀,雕刻人生。

成年后的孙景年没有从事家传的木雕技艺,从半路出家,脱离已小有成就的家装行业,窝在家具厂当小工,生活困苦到卖掉房产,不舍的家族传承与木雕的热爱,把一路艰辛都融进了他的作品之中,继承并发扬了先人的木雕手艺,一刀一刻,浑然天成,栩栩如生。

孙景年制作的木雕需要经过粘接木料,刨光、画图、裁料、雕刻、打光、上色、做油漆、上蜡九个步骤完成。每一步都容不得一丝马虎,而他也早已不仅仅是木雕大师,更成为一名辽南民俗文化的推广者。

清朝乾隆年间,手工木雕技艺多用于雕刻法器与神器,或为祈福保平安,或是镇宅兴家业。比如,青龙偃月刀寓意聚财,太平斧则是纳福、平安的意思。时至今日,它们成为探寻辽南民俗文化的密码,呈现出先民对美好化生活的向往。

孙景年将这种文化意向融入作品设计中,以符合现代人审美需求,保留传统文化精髓,时尚而更具观赏性及收藏价值。

正是在孙景年等人的推动下,

2008

年普兰店传统木雕手工技艺被评为《大连市非物质文化遗产》项目,并被收录到《大连优秀非物质文化遗产集萃中》。

早年的艰辛,让孙景年看着比同龄人多了一些沧桑,可是一双明亮的眼睛聚拢着坚定的目光让人无法忽视他身份的独特,作为一个匠人,他信守岁月的诺言,敲敲打打,一刀就是一痕,他深谙不积跬步无以至千里,凭热血挚情千言万语。

中国自古就不乏匠人文化,然而耗费大量时间心力的精雕细刻与快节奏的现代生活难奏和鸣。事实上,在很多地区非物质文化遗产面临失传的困境。像大连金普新区石河村东沟五坊,以打造独具特色的区域性沟域旅游产品和特色集群,通过保留传统作坊,如榨油技艺的第五代传人刘景国的油坊;开设非物质文化遗产工作室,如孙丽云的剪纸工作室、著名陶艺大师赵永峰的陶艺坊等,构建着乡村文明的保护与传承。

当效率最大化和成本最低化成为多数人竞相追逐的利益标准时,反而更需要一些人认清来路,坚守信念,这就是始终如一的工匠精神,它是古老中国的文化传承,也是我们原本就心手相应温良敦厚的底子。

孙景年和徒弟

今年

51

的孙景年,谨记父亲的教诲,

“

做艺先做人,如果我们的心不正,就没法做出象征着美好幸福的作品

……

如今他把这句话又传给小徒弟。桌案这边是孙景年遵循父亲生前的叮嘱:

50

岁以后才能刻人物,开启的另一个崭新天地,坐在他旁边的小徒弟手中的小品已顺畅的展现起伏的刀痕。

对于一座城市而言,文化调性在某种程度上决定了这座城市独有的

“

味道

”

。时至今日,大连依旧是浪漫的代言,它存在于自由的海风中,情人的笑靥下,呼吸的花香里,是浪漫的气质造就了英歌石植物园成为都市人心灵栖息地,还是充满浪漫主义工艺美术的花园成就了它惊艳的一瞥,在花园主人老孙头看来,

正是这种符合大众需求的生活方式,与自然、审美、艺术甚至科学组合成一种思想,那就是花园哲学。

孙洪奎

孙洪奎大学学的是经济系,当过教师,后又在金融系统身居要职。按常理,前半生的顺风顺水似乎后半生该游山玩水,显然,孙洪奎想的和别人不一样,他还有一个浪漫的梦想——建设一个美丽的花园。从

2003

年筹备直到

2014

年开园,他不仅成为地道的花农,同时还是投资人、建设经营者、甚至担起营销推广的工作,他的微信公号“大连英歌石植物园老孙头”,作为园艺哲学的发声场,也曾产出过

10

万加的文章,为他积攒了一大批粉丝,吸引了很多人来参观与之交流。

从他身上你能看到的似乎不是一位商人,而是一个梦想家,一个脚踏实地敢想敢干的实战者。他为植物园种下不是花草实木,而是历史使命,他试图引导人们改变审美观、道德观、价值观,创造出中国的一种新生活方式。

在孙洪奎的人生历程中,他始终在做自己的主人。热爱园艺,就建设一个花园;钻研哲学,就将园艺与思想结合,凭一己之力,他打造了国内首个私人植物园,不为潮流影响,不跟风,至今仍过着极简的生活,衣着朴素,两腿着泥。这样坚定的信念源自匠心的执着。

自大连市区西行约

20

公里的西山之上,英歌石植物园犹如世外桃源,花海徜徉,花田连片,花境镶边,如梦如画。这里不仅是孙洪奎的伊甸园,早已成为游客的乐园。

英歌石植物园

中国的植物园要么是以植物多样性取胜,要么是打造大面积花海,英歌石植物园开创了花田式花园模式,以郁金香园、牡丹园、芝樱园、花丛园为代表,打造以符合中国审美,精致、视觉冲击力和规模震撼的花田意境,这也成为植物园成功的关键。现在,他又在研究自然风景式花园,让花田和花境融为一体,宛如自然天成,甚至高于自然,这是奔着世界顶级花园要求而去的,而做出世界一流品质,一直是他追求的终极目标。

孙洪奎率直而健谈,他坦诚,

十五年的建园经历,从“有知”变成“无知”。这又是一个从哲学思考出发的论题,从

“

有知

”

到

“

无知

”

的过程,实际上是理论与实践相结合的结果。

而花费

15

年、累计投入

3

个多亿的英歌石植物园在建设过程中也面临着困境,但孙洪奎以“深入骨髓的反思”,不断的发现问题,解决问题。也只有以初心诚恳,凭着强大自信、坦荡胸怀的企业家,才能站在历史和未来之间,把自己的事业做得更大更强更久。自

2014

年,植物园开园以来,每年都能维持收支平衡,并略有盈余,作为全国唯一一家大型民营植物园已经是一个奇迹了。

孙洪奎是一个“特别”的花匠,一心一意,从容不迫的投入时间与耐心,静待花开花落;他还是一个“另类”的企业家,在两千亩山林间施展抱负,至今还开着几万块的旧车一路征途;他更是一个懂得幸福的生活家,耕耘梦想,收获着人生下半程的喜悦。

一个经济学者,却热爱哲学,前半生跟管理打交道,后半生却守护着浪漫的花园。在孙洪奎身上,似乎充斥着无尽力量,而他的出现,也正是社会进步,改革创新的大势所趋。他们以时代思考者的身份在各自领域创造着、前进着,作为引航员带领人们奋力驶向更加文明、更加幸福的梦想家园。

英歌石植物园

城市和乡村并不是对立面,而是螺旋上升,不断向前。城市创造着文化,构建一个又一个活动推动人类进程。

乡村则是自然的源泉,生长出智慧之力,让人们得以拥有心力和体力,情感与气魄参与活动,创建着城市。

向海而生的大连,先人们在风浪中披荆斩棘,以海为田,耕海养海,从小渔村成长为国际都市。如今在大连,有这样一群人挟着祖先的智慧、勇气、意志,以从基层孕育的内生动力,以个体觉醒和自我求变的精神,借市场之力盘活资源,创造着又一个乡村振兴之举。

岳鞍村风景

岔鞍村位于大连市西郊,是大连西城国际旅游商务区核心区域,首批全国“农业旅游示范单位”。全村面积

28.5

平方公里,森林覆盖率达

90%

以上,被誉为“天然氧吧”。就是这样一个自然条件优越,气候宜人,水源洁净的田园山村早在十几年前,也曾面临着乡村发展的困境。年轻力壮的村民进城从事建筑,留守农民靠种果树和卖水果为生,靠天吃饭,同时受交通制约,生活缺乏保障。

在推进农业现代化进程中,乡村能人带领外出务工村民回乡建设,办起了

“

农家乐

”

生态旅游项目。村委会发挥了极强能动性,“统一规划、统一安排、统一指挥”,从观念、政策、资金上进行引导和帮助,从业务上培训、服务规范,逐步提升

“

农家乐

”

旅游体系,新建起了各种类型的农家院,如庭院型、别墅型、四合院型。对连片集中的老旧房屋和零星分散居住的人群进行搬迁改造,建成布局合理,设施配套的集中居住新小区,大力推进美丽乡村建设。

提出以“乡土风情、山村风格、生态风貌”为主题,形成农业体验园、果园采摘及乡村体育俱乐部为主的乡村休闲度假产品。与此同时,围绕旅游产品创意节庆活动,文化节、樱桃节、民俗巡演、运动赛事丰富着乡村生活,也成为岔鞍村乡村旅游品牌输出的特色营销。

乡村活动

岔鞍村充分利用城市近郊的区位优势和资源特色,带动农民庭院经济的发展,形成乡村旅游产业链。随着产品升级,品质提升,基础设施及配套服务不断完善,相继招商引资近亿元,建设了亚洲最大的国际攀岩和

18

洞的高尔夫球场,这种亲近自然又能享受的城市配套服务的全新消费方式,打造大连城市范乡村态的度假旅游新业态。成为现象级农业休闲旅游样板,推动大连向全域共建、全域共融、全域共享的发展提升空间。