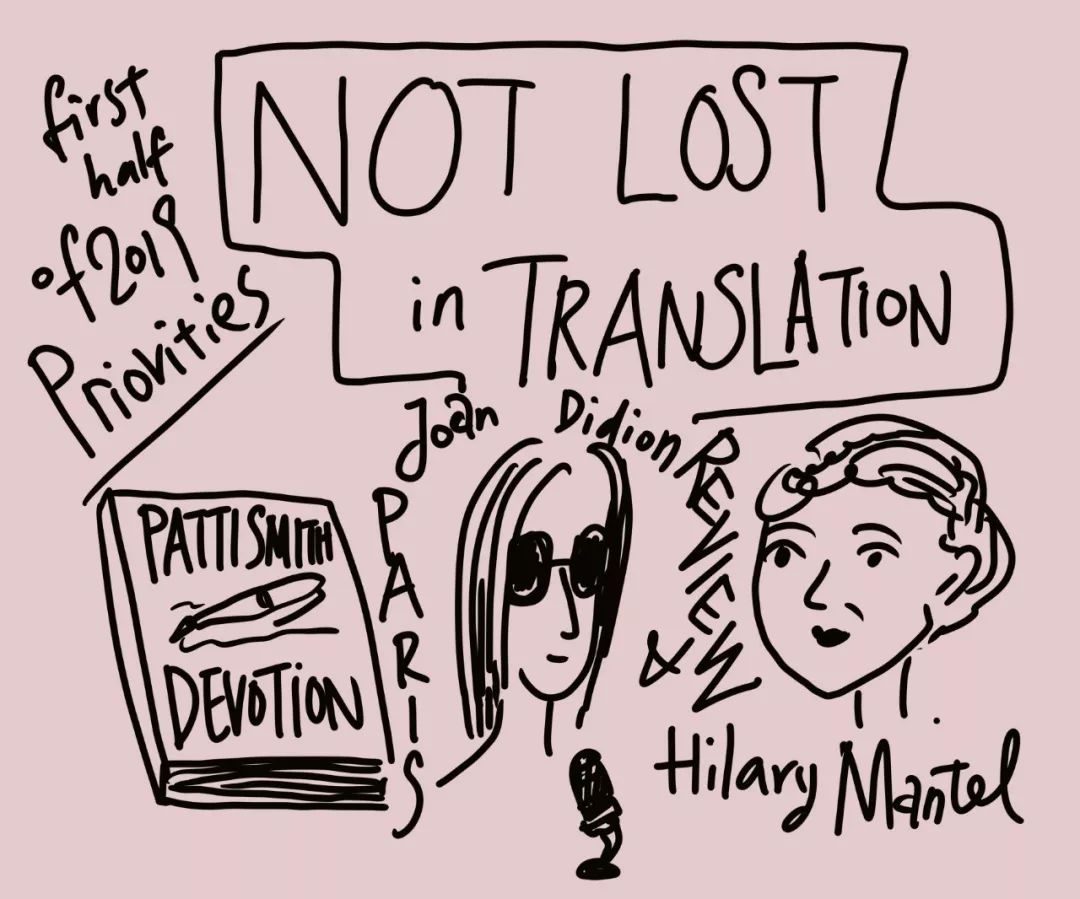

今年上半年有两个翻译的工作要做。一是翻译 Patti Smith 的小书 《Devotion》, 一个是翻译两篇 Paris Review 作家访谈合集里的女作家访谈( Joan Didion, Hilary Mantel )。接下这两个工作都没犹豫,一来三位作家我都喜欢,二来我需要这两个文字上的 deadline 让忙碌无序的生活有一点秩序感,作息变得规律且灵活。再有就是怀念大学时候的专业外语课,一直觉得那是让人获得很好训练的经历。

我大学时候在南开大学,大一在商学院,后来转去学世界历史。世界历史专业一直到大三都有专业外语课,后来保送研究生第一年出国之前也有,再后来有没有我就不了解了。

大一大二的专业外语课是一位老教授教的,他的老师是西南联大毕业的雷海宗。那时专业外语课每周上两次,写作业的时候教授要求大家在笔记本上隔行写下来,念一遍,再修改,然后再顺一遍写下来。至少我是这样理解老师的要求的。有时候要到抄第三遍,才能达到流畅通顺自己满意的效果。文章是改出来的,翻译的文章更是。

那时候绝大部分的同学都严肃对待专业外语课,因为教授水平高且严厉,完全无法敷衍和糊弄过去。每次上课教授都是随机抽人起来念翻译的段落,随机喊停,要站着听他点评和提问完,答不上来就一直站着。随机叫人起来没有规律可循,所以每个人每一句都最好认真准备。有时候即便自己自信满满已经翻译好了,但是经过老师分析前面同学的翻译,也很可能立刻发现自己文本的问题,导致现场慌忙修改。历史学院念书的时候,我上所有的课都不紧张,古准备好了,该看的阅读不在要求范围中的都看了,就没什么好紧张的,但是专业外语课就是非常紧张,即便从来没有过答不上来被批评的时候,每次随机叫到我,哪怕是救场,坐下时候都要出汗。

尤其记得我们翻译过一位传教士翻译的《论语》,既要分析论语中翻英的合理性,又要大段注释里传教士对文化和历史以及词汇的注解。现在想来,教授在训练我们对古文的理解和翻译之外, 还有一层要训练大家治学严谨的考量。另一篇印象深刻的作业,是翻译修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》中的伯里克利的墓地演讲 (《

Pericles' Funeral Oration》),这篇演讲的翻译课讲了好几周,教授不仅讲了英译本用词的精道,还讲了历史背景雅典人精神,最后把这篇和林肯的《葛底斯堡演讲》对比讲,点明其经典在现代的联系传承所在。这大概是本科上课最精彩的时光,总之上过此课被 “虐” 之后,自己觉得转系是正确的决定。难道人不就应该在尚且年轻的时候,在最好的教授的指导下,读最经典的文章,然后专心咬文嚼字文本和翻译么?这就是我想要的,商学院的那些课就不是我想要的,所以现在依然不后悔十四年前转系的决定。

那两年的专业外语课让养成的习惯后来就改不了了,所以到现在我开始翻译 Patti Smith 这本书的时候,依然是先看文本隔行写一遍,再查拿不准的词,再写一遍,然后在空白处改,最后打出来。教授对我们的严格要求让我们对翻译的水准有了自己的把握,会在一次次的隔行抄写和字字斟酌之间判断如何算是最通顺和信达雅的翻译。

后来在实际写论文的操作中,论文指导老师的严格也像专业外语教授的严要求一样,推动了对自己的要求的形成。大四的时候写毕业论文,我的一手资料和二手资料都是英文的,论文初稿写完时候很多地方都是翻译腔,特别别扭。拿给论文指导老师看了之后,他就返回来给我了四个字,请写中文。于是我又花了一两天时间把文章从头到尾重新调整一遍。过程当然紧张又痛苦,但是在此之后就会对劣质的翻译腔翻译敏感。

但后来就到美国念书去了,再也没有用中文写过论文,只有在中文写英文书的书评的时候,会特别注意翻译的问题。在美国读书的几年,上课用英文,讲课用英文,写东西也用英文(尤其是写作在被美国的教授重新狠狠调教之后就变得更加龟毛挑剔),养成了习惯凡是有原文的书就看原文,就很少再买翻译的作品看了。但最近这一两年,看了索马里编的书和我编辑编的书之后,发现她们选译者是相当考究的。夏天看了一本小说《光年》,翻译得很好,觉得看翻译得好的作品一样赏心悦目,翻译得好的村上春树不也一样看了吗。

于是最近接下这两个翻译的任务后,我就开始反思,其实有这个条件和优势看原文基本毫无障碍的人还是少数,但是希望到好作品的人还是有的。翻译就是传播和影响,如果翻译得足够好,就能让给读者带去新的启发、故事、和经历。

我接下这个翻译的工作,还因为我自认是“学有余力” 的译者,我能安排出时间把这件事做了,这件事带来的适当的压力也有助于我安排和集中时间工作,在碎片的其它时间画画或者干自己想干的事,完成别的工作,包括更新这个博客一样的公众号。翻译工作对于译者本身,也是更进一步深入了解文本的过程。原文看多了就没有大脑里的翻译的过程了,就直接是按照英文的逻辑在思考。如此一来就会发现,有时候一个词一句话,根本不会深究其含义,但就会一直这么看下去,也没有大碍。但是翻译不一样,翻译对这些词和一些习以为常的表达就必须找到对应的合适的句子,还要从作者的风格的角度,去看这个译文的风格。所以翻译对我来说,也是一个令人平静思维的训练,是很有乐趣的事,也可以看成是一种有根据和基础的再创作。