文/Matthew

本文转载自:中国新闻周刊

微信号:chinanewsweekly

范雨素火了。

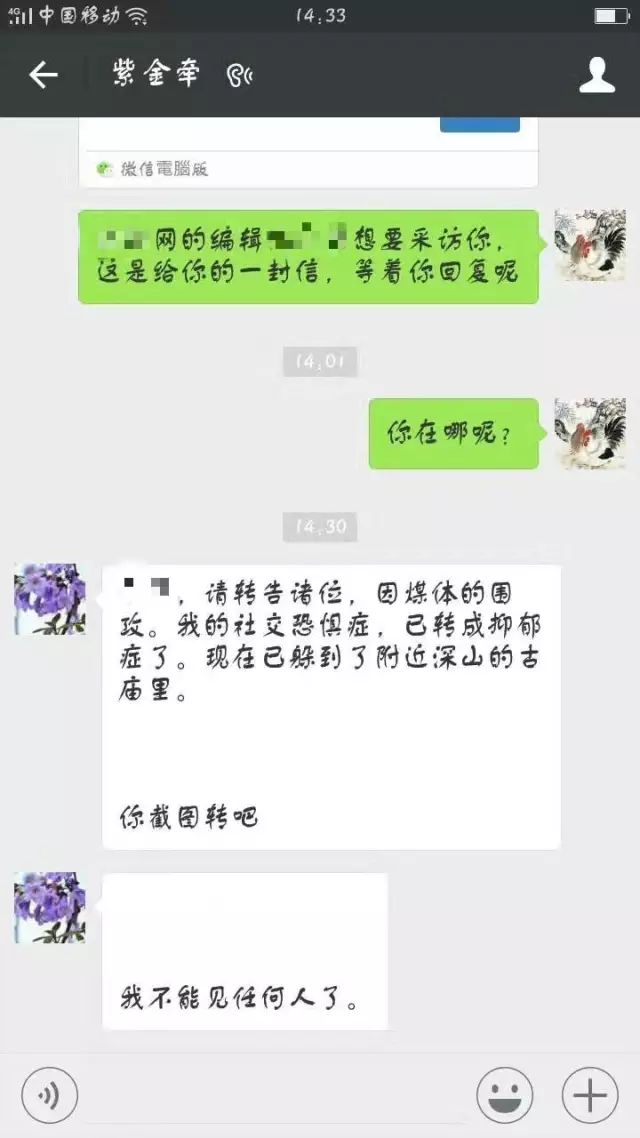

火到什么程度呢?最新的消息是,范雨素让皮村文学小组的朋友以对话截图转告采访者,“因媒体的围攻”,“已躲到了附近深山的古庙里”,“不能见任何人了”。

这不是社交媒体第一次扫荡一个“小人物”的平静生活,也不会是最后一次。

但这次有其特别之处。首先,主人公拥有令人惊叹的文学能力,而这种能力我们认为不应该出现在一个来自湖北襄阳农村,现在北京做育儿嫂的中年女性身上。

其次,范雨素本人对“摆脱底层”毫无表示。

这体现在让她火的那篇正午故事《我是范雨素》里,是文字风格的冷峻、幽默、机警,是对人生经历娓娓道来的克制和坦然,是对包括她自己在内人物命运的充满同情而又保持距离。

在火了之后接受媒体采访,她强调没想过靠文字改变生活,习惯了靠苦力谋生。

甚至,她根本就对他人“高高在上”的介入式关怀不以为然。

有人找出了范雨素2015年3月在工友之家“皮村,早晚见”讨论会上的发言视频。

她站在会场的后面随便那么一说,好像转身就要去买个菜。但让你心中被戳了一下。

她不需要“拯救”。可很多人以为她需要。这是目前最大的问题所在。

当各种言论报以同情、报以感动、报以惋惜,尤其是报以解救的冲动,她大概觉得这是一件尴尬的事。

“没什么需要摆脱”和“努力把生活过得更好”不矛盾。前者是一个人的精神自由使然,后者出于生存追求。

生活很苦,但那是她自己的事。而且谁不苦呢?范雨素不止一次提到自己独来独往,心灵强大。

从她关于平等的看法里,你能看得到骄傲和悲悯。

这样的人,并不在乎别人提出了什么改造世界的行动计划。她“不放弃每一个渺茫的机会”,但习惯了靠劳动生活,她“对文字没有自信”,但通过文学得以精神自洽。

对文学的力量不以为然,忽视范雨素在阅读写作方面的兴趣及能力,很容易带来两种看法:要么以为《我是范雨素》受到热议只是被夸大的文学现象,要么将范雨素爆红视为底层声音的突围。

这都是一厢情愿。

正午故事的编辑淡豹看得明白,范雨素和一般人想象中的“打工写作者”不同。

事实上,范雨素无意将自己定位为某个阶层的表达,“我自己把我写的这种体裁定位叫魔幻纪实体”,“就是觉得活着就要做点和吃饭无关的事,满足一下自己的精神欲望”。

是的,范雨素就是一个文学爱好者。本质上,她和家庭优渥或受过高等教育的文学爱好者没多大区别。如果非要说有,那也是在文学的语境下,艰难的人生经历更容易产生动人的力量。

范雨素的语言,是典型的“阅读者”的语言,是文学造就的,不是生活造就的。“这是一种习惯性地借助文学理解生活、早早就在日常生活上叠加了一层文学世界、并让灵魂栖居其中的生活方式。” 淡豹这些评价非常到位。

这几乎是在印证卡尔维诺的预言:我对于文学的前途是有信心的,因为我知道世界上存在着只有文学才能以其特殊的手段给予我们的感受。

所以,和别的“草根崛起”故事不同,评价范雨素,最好将她视为一个有独立思考能力的个体。一个对文学拥有热爱和才华的写作者,一个真正领会了文学力量的女性,只不过刚好出生于不怎么优越的环境。

猜得到,立刻有将范雨素和余秀华对比的。

范雨素答,“我觉得我不是下一个余秀华。我和余秀华的相似之处,都是贫苦的劳动妇女。”余秀华表示,“我都不愿意和迪金森比较,何况是她。每个生命都是独一无二的。”是不是很无聊?

还有人说,“她不是一位技巧娴熟的文人,她是一位站在底层呐喊的斗士。”甚至发问,“文学究竟是用来斗争的枪炮,还是消磨意志的阉割刀?”

这种表述听着就让人害怕:范雨素你不要矜持了,你所有体现出的文学热情、精神自由和理性态度,都是为了启蒙农民、改革社会、推动文明。

这不仅曲解了文学的价值,也是强加给范雨素不堪承受之责。希望她躲到庙里后,不要顺便出家才好。

也但愿广大进城务工人员不要受此鼓舞,纷纷将写作当做跨出阶层的有力武器或捷径。

中国社会的改革任重道远,舆论当然应该批判现实、发出呼声,但如果媒体将发掘底层声音的一个突破点,放在了范雨素这样一个具有鲜明文学标签的个体身上,是不公平的,甚至是投机的。

写作之所以有力量,就在于它和其他很多艺术一样,提供人类一种自由,赋予人类超越高低贵贱的尊严。

将文学的功能直接视为作者的阶层代言,就算那不是误解,也至少是偏颇的。

对此,范雨素比我们清醒的多。

也许有人追问,即便范雨素不需要拯救,但这次可以利用她去拯救她所代表的群体。

这话没错。“我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订得极为拙劣。”和范雨素经历类似的人群恐怕都会这么想。

先不论这种策略是否有效,单说拯救群体的代价,就不应该是先去摧毁一个在一定程度上已经获得精神自由的人。

热心的人们帮助改变个体遭遇,进而解决社会问题,其目的不正在于出现更多这样拥有自由的人吗?

当自以为是的惯性思维被社交媒体的喧嚣放大,人们更加希望从个体身上捧出关于社会体制的宏大叙事。这与在大型公共事件里发掘那些左顾言它的感人“小细节”,是一样的不切实际,一样的危害。

我想总会有人想办法将范雨素从大山深处里找出来,但希望不要去追问一个心中住着马尔克斯的人,到底希望通过文学改变什么。

不要反复引导一个早就理解了平等为何物的人,就阶层固化、社会不公等问题提出她的解决办法。

我能想到访谈范雨素最恰当的方式,就是“与范雨素对话”。

一个普通人与普通人之间的对话,一个从文学的视角切入与一个写作者的对话,一个萍水相逢交换一下生活意见的对话。

一个关于“我们都要直面苦难又该如何随时抽离”的对话。