主要观点总结

本文探讨了关于“着凉”的概念及其对人体可能产生的影响,通过对人体体温调节机制的解释,帮助读者更好地理解不同环境对人体产生的影响。文章主要阐述了人体在感觉“冷”的环境中会自主调节产热和散热,而不同程度的冷暴露对人体的影响不同。

关键观点总结

关键观点1: 文章解析了人们对“着凉”的误解和混淆。

很多人对“着凉”没有明确的定义,经常混淆概念。文章指出,人们对“着凉”的理解应该基于科学的体温调节机制。

关键观点2: 文章阐述了人体的体温调节机制。

人是恒温动物,通过下丘脑的体温中枢调控,保持核心体温在37°C左右。通过神经内分泌机制调节产热和散热平衡。

关键观点3: 文章分析了不同环境对人体的影响。

文章指出,人们日常所经历的“着凉”状态,如吹风、淋雨等,其实并没有太大的影响,只要保持舒适即可。而真正的寒冷环境,如长时间呆在低温野外或水中可能导致健康问题。

关键观点4: 文章强调了正确理解“着凉”的重要性。

文章提醒读者,正确理解“着凉”概念可以避免不必要的担忧和混淆,同时强调了关注个人舒适度的重要性。

正文

我们可能都在这样的叮嘱声中长大,所以等我们自己长大了,也这样叮嘱自己的孩子,但我们可曾想过,到底怎样才算着凉?着凉了身体会发生什么?

如果你去细究一下大家说的着凉,你可能会发现很多奇怪的地方,比如:

拉一泡热乎乎的尿,丢失那么多热量,却没有人担心着凉

“着凉”似乎和上火一样,没有人能准确定义它,却又经常挂在嘴边,当你分析一种情况,别人可能会说你这说的不是着凉,你混淆了概念,然后你让别人准确地阐述一下着凉的概念呢,又没有人说得清楚。

如果我们把“着凉”定义为暴露于寒冷的环境,身体丢失了一些热量,这会对身体产生什么影响吗?在回答这个问题之前,我们先了解一下人体的体温调节机制。

人是恒温动物,通过下丘脑里的体温中枢的调控,会把人的核心体温控制在37°C左右。我们摄入的食物可以通过代谢转化为热量,同时我们会通过呼吸、皮肤散热、出汗等机制来散热。体温的稳定,是在体温中枢的调控下,通过神经内分泌机制调节的产热和散热平衡。

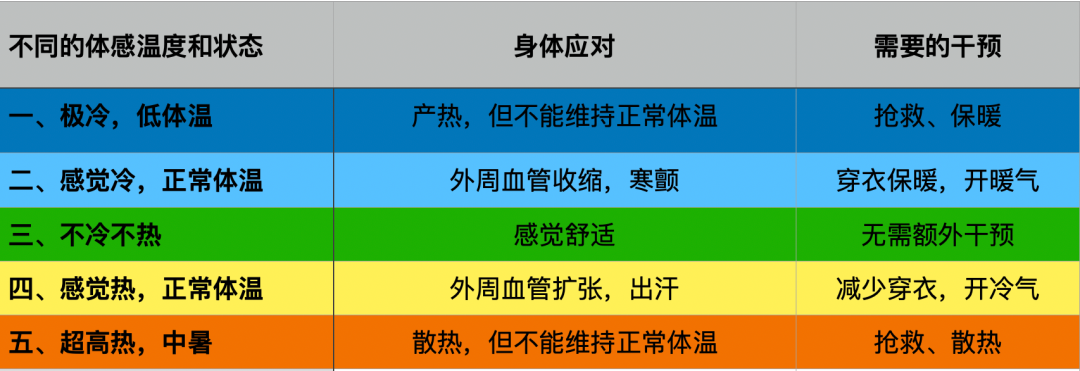

就体温调控而言,环境温度可以给人体产生下面5种状态。

上图中的

状态一

和

状态二

都是身体感觉“冷”的环境,如果这就是大家所说的能让人“着凉”状态,那在这种状态下,身体会自主地多产热,少散热。

对于

状态一

,比如冬天衣服穿少了长时间呆在野外,或者掉进低温的水里长时间得不到救助,则可能导致冻伤、低体温、死亡。

我们平时吹风也好,淋雨也好,穿湿衣服也好,晚上睡觉没盖好被子也好,其实顶多是处于

状态二

,这种状态和状态四一样,会让人不舒服,但依然能维持正常的体温状态,如果是晚上睡觉时遇到这两种状态,也可能影响到睡眠质量,让人第二天没精神。

但这两种状态都是可以通过干预快速改变的,比如在状态二时多穿件衣服或开暖气,在状态四时减少穿衣或开冷气来消除这种不适,从而进入状态三。

至于说经历了状态二是否会影响人体免疫力,进而增加对病毒的易感性,你可以大胆地猜测,然后小心地求证,但迄今为止,并没有可靠的证据证实过这种猜测。

如果不需要证据,仅因为猜测就需要去担心,那我们需要担心的也不仅仅是吹风、淋雨、光脚踩地板、喝凉水这些着凉了,同样也需要担心晒太阳、烤火、蒸桑拿、喝热水这些“着热”了。

而上面的第一种状态,则是明确会造成身体损害的,比如局部的冻伤,严重的会导致全身的低体温,出现呼吸过速、心动过速、意识丧失甚至死亡,这显然是超出了大家观念中的“着凉”范畴。

所以,如果大家所说的那些“着凉”是指状态二,需要关注的就是自己是否觉得冷,如果觉得冷就穿衣保暖或找个暖和的地方呆着,怎么舒服怎么来就好。如果都没觉得冷,不管你在风里、雨里、水里,连冷暴露都没有,那不知道还有什么需要担心的。

至于穿着汗湿了的衣服在运动,如果你还在出汗,那说明你身体还处于过热状态,你要担心的不是着凉,而是中暑。

(本文首发于2019年,略有更新)