这是5月20日我在@地产云学堂 关于地产社群的分享的文字版。算是一次比较系统的关于我对地产社群理解和思考的分享。

因为是语音分享,会有些表达上的不完善,我稍微做了修正。

当然,对于社群和社区的思考不会停步,理解也会继续加深。

大家可以在房精平台后台回复“社群”,获取地产社群专题的更多内容。

本文为:"地产云学堂"的第一次分享,如果大家想听语音版的,请点击阅读原文分享首页进入。

分享人:房精|倪哲迟

(提示:本文一共9807个字,快速阅读需要38秒,普通阅读需要10分钟,深度阅读需要3天)

这堂分享的主要来源点,就是我所看过的各种项目,跟项目的负责人或者相关人进行的讨论,以及在房精群里和群友的碰撞。

在此要感谢下聚龙小镇、万科良渚文化村、阿那亚、桃李春风、蓝湾小镇,奥伦达以及那些有助于真正的去做社群的项目(东原、新东润泰和、安吉灵峰小镇......)。

刚刚我报的这一连串的名字里面,排名还是有些先后次序之分的,一定程度上,它代表的是对我思想形成的贡献度的多少。

1、 地产社群的定义

地产社群的定义其实是我个人杜撰的,我想在我写那篇文章《

房精:『地产社群』 该怎么做?

》之前可能并没有地产社群或者这个概念,那么我在酝酿这篇文章的时候呢,也针对这个定义,我差不多花了四个月的时间,不断地否定之否定,因为社群很火,但是社群在地产中的应用到底应该是怎么去定义它,这个在之前或许没有,至少我没有看到过,所以呢也没有找到参考资料,只能是我自己来杜撰一个。

在我查阅了相关的一些资料,又燃烧了不少脑细胞之后,那我对地产社群的定义呢就归总为下面几句:

基于所居住的物理空间所形成的具有共同价值观的线下群体。

这个定义在我自己看来还是一个比较饱满的定义,因为它的内涵和外延是比较清晰的。

为什么我要先把这个定义拎清才能够继续再去写下面的关于地产社群的模型以及其他的内容,因为我觉得,名不正则言不顺,如果大家讨论一个东西连定义都不明确,那么很容易就造成鸡同鸭讲,鸭同鸡讲。

就像黄老师他提出过根本没有地产社群,只有社群地产,我觉得一方面呢我也认同他的观点,因为地产社群本身就是我杜撰的一个名词,能否被大家接受就决定了它是否存在,在一定程度上这也是一个自我实现。

在我们的地产社群定义里面,其实还涵盖几点内容,第一个你会发觉它是一个自组织,就是自发组织,他并没有一个严密的组织架构,所以在社群里面也就是最后可以推导出来开发商肯定是要退而求其次,让业主更多的去发挥去主导社群的作用。

一个前提:基于所居住的物理空间

两个要素:价值观、线下

关键词“价值观”区别了社群和圈层

圈层更多的是依据客群的社会地位及潜在的物质属性来区分。

社群则更注重志同道合的精神层面上的认同。

关键词“线下”则区隔了地产社群和互联网社群的不同。

大家平时关注较多的吴大V等所提及的社群就是互联网社群,它的最大特点是基于互联网从线上而后线下,与地产社群先线下后线上的逻辑有着本质区别,一个是弱关系转强关系,一个是天然强关系。

所以为什么说定义这么重要呢,定义就用来区隔于其他,当你定义其一之后,就等于否认其他。当我定义说我的地产社群是基于所居住的物理空间所形成的的具有共同价值观的线下群体,那么我就自然区隔两个很关键,也是很容易混淆的地方:一个是圈层和社群,另外一个呢就是互联网社群和地产社群。因为在2015年2016年的时候,更多的流行的是互联网社群,互联网社群包括的更多的是线上的一些沟通,一些关于这种IP如何变现的案例充斥着网络,但是我觉得这跟地产社群是截然不同的。

明确了定义之后,那么我们就知道我们做地产社群面向的对象是谁,基于所居住物理空间的线下群体,那自然是在你的社区中所居住的人,它包括了购买者,也包括了居住的租客的使用者,这两者就是我们地产社群所需要服务的客群和服务的对象。

我个人理解的互联网社群和地产社群的区别:地产社群是一个天然的强关系,因为它是你的左邻右舍,是在一个小区里面共同生活的,是属于低头不见抬头见的群体,那么这个群体跟互联网上那些只是基于手机屏幕来沟通的人群是截然不同的,在这两者背后的营销逻辑也是完全不同的。

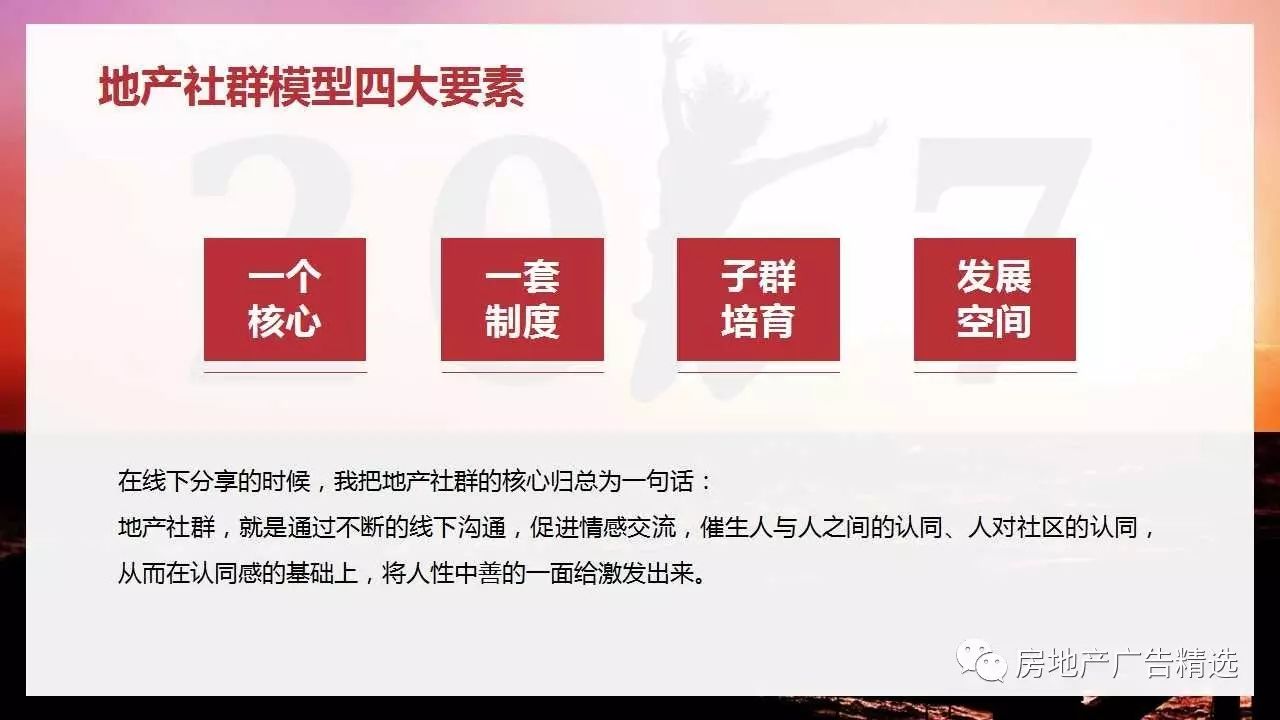

基于这个定义,因为我基本上是学理科的东西会更多一点,那我就要去尝试推导出一个公式或是一个模型,地产社群定义有了,那从这A点定义到B点结果,这中间会有哪些变量,哪些变量会影响我们从A点到B点的效果,那么我在结合了前面所讲的众多案例的情况之下,我得出了四个点,就是地产模型的四大要素。

这个模型呢,至少我反过去再去套我们现有的社群的四大名盘或五大名盘或是其他更多的项目,基本上都可以成立,所以呢,也反过来验证这个模型的可行性。提出假设,再不断的去验证,然后再重新去修订这个模型,总体上来讲,目前它还是基本上可以,比较通俗就是还是比较靠谱。基本上你按照这个逻辑去做基本上可以达成,只是在执行层面上的差异决定了你可以做到哪个阶段。

2、 地产社群的模型

这个四大要素的第一个要素:一个核心。

那就是我讲的我们地产社群,它其实是一个自上而下的一个运动,如果在高层的阶段,公司的顶层设计阶段,它没法去支持这个地产社群的需求,那么在往下执行的过程中它基本上是步步为营,捉襟见肘,所以说为什么首先第一步要确定一个核心,只有核心的人物会有高层的战略上他去确定要做社群,那么从上而下再去设计一套系统,才能支持整个地产社群的实现。

那需要明确一点是这里讲的一个核心,它其实并不单单指一个个人,他最终需要形成核心的团队,形成以围绕着一个核心的周边,他必须有很强的执行的队伍,那这个执行的队伍里面自然也就包括了工程的、物业的、营销的、品牌的,那基本上开发商所有的部门都应该是在这个核心的一个小圈子里面,以他们为核心从上带下,再去影响客户。

而核心人物他的最大价值在哪里,那我个人的理解是,他必须要确定这个项目,这个地产社群,这个单体的它的价值观到底是怎么样子,说到价值观,其实最终的价值观,它无非还是回到了最原始的或者是最基础的普世价值,就像宋卫平的蓝城他讲的仁慈普爱,就是最终的价值观所有的价值观都会包含到这几个字之中,但是在具体的每一个项目上,在每一个单体的地产社群上面呢,它必须有他自己独立的表达,比如说像大家都比较了解的聚龙小镇和阿那亚,那聚龙小镇的核心价值观他就提出了类似明德、慎独、自在、利他、知行合一、呵护家园、我的责任,而阿那亚呢他就提出了有品质的简朴和有节制的丰盛,以及提倡回归家庭、回归自然、回归传统。

而万科良渚呢,用他们自己的讲法,是用文明去促进文明,所以他们并没有说提出一个由个体去提出几句专门有针对性的这种价值观语录,但是其实我个人会把三好,尤其是最初由周俊庭所提出的老三好作为良渚的核心价值观。

形成了核心价值观之后,那么价值观是相对上是形而上的东西,那基于这个价值观,你需要落地,落地呢就到了我们四大要素的第二点就是一套制度,一套制度,就是我们讲的类似于社区的文明公约,业主公约,在这点上那我必须要说周俊的良渚,他在这点(村民公约)上的功劳是应该被历史多铭记的,这个现象级的改变我相信他改变的不仅仅是一个地产行业,也会对整个社会产生极其重要的影响。

那么大家都比较熟知的像良渚的村民公约、像聚龙的文明公约、然后以及阿那亚业主公约、以及桃李春风的这种类似于这种的公约,其实大家细读下来都大同小异,因为本身就是基于普世价值观所引申出来的一些具体的行为规范,那么其实放之四海皆准,只是在表述上略有差异,但

最重要的是在执行的阶段,执行的差异将直接决定你最终社群的深度是如何

。

因为我只觉得其实

公约的制定过程就是一个归心的过程

,它就是一个聚人的过程,如何通过制度的约定让对于社区的情感能够捏在一起,能够让业主和社区和开发商形成心理上的联结。那么在制度,就公约的推广过程中就会显得尤为重要,在这点上那我就不得不提良渚,在周俊庭实施的一些做法,他们的做法确实,在目前的开发商里面是做的较为彻底。

就我可以大致讲一下村民公约当初的报道,村民公约这次呢可以追溯到2008年,当时有一个叫韩老大的人在论坛里面发几点对于小区的感慨,因为引起了村民的积极响应,所以大家你一言我一语,最终呢就推进做一个总结发言,综合大伙的意见有了村民公约的前身,后面经过村名的自发的斟酌、推敲、数易其稿,在2010年的秋公布了村民公约32条,然后通过问卷、电话、以及入户调查的方式,向3931户村民征求意见,最后有3653户村民给了真诚反馈,最终定稿位26条,短短数语,他里面其实有很多的故事可以讲。

在去年的3.19的时候,如果没有记错的话,当时有一个展览,在那个大屋顶下面,就有当时签字的源文件铺洒了满地,场景也非常震撼,我有拍照,但是暂时我还找不出来,因为照片太多了,然后呢在往后的执行过程中呢,我觉得在聚龙这点会更严格,他们现在基本上很多都是会要求在看房之前必须要签这个公约,才带去看房,那你不同意这个公约,我就不卖房给你,在这点执行上面来讲呢,可能聚龙因为老板的个人坚持,他会在执行层面上会更有底气一些。

那么有了一个核心人物以及一套制度之后,那么就等于是社群的形成它有了空气和土壤,但是除了空气、土壤之外,社群的发展、诞生萌芽它需要园丁的辛勤的陪护,所以我们讲需要有一个子群的培养机制,而子群的培养机制呢,那么在一定程度上它需要一个专门的部门来为社群的各种协会、子群来服务。

那么在这个特殊机构里面呢,我们可以看到阿那亚是有D.O团队,那么在奥伦达呢有T.O团队,在聚龙呢有个社区的文化部,那在万科体系里面呢也有这样的类似的这样机构的存在,但我不知道现在还存不存在。

那么子群的培养它需要前期的开发商的强力导入,这点比较明白,如果没有开发商的强力导入,由业主去自发的去形成子群,那么我觉得这必然是一个事倍功半的事情。在这点上,开发商的作用是毋庸置疑的,原因有几点:第一个开发商他可以作为一个串联的载体;那第二点他又有他强大的资源去为这些业主,为这些子群去创造更多的平台,尤其在引入外部资源方面,这是开发商的最大强项,当然,最终这两者呢是会有的形成良好的互动,比如业主资源也可以为开发商所用,开发商资源也可以为业主所用;

第四点,那么有了这么一个前置的一个萌芽之后呢,他就需要一种自然的发展,这种自然成长他就需要空间,而这个空间里面其实要往前追溯,所以为什么我提说就社群建设必须硬件先行,在硬件,线下的条件不充足情况下,你光光纯粹做线上的社群,那不叫地产社群,那最终的结果也会越来越被动,业主不满会不断的堆积,因为你只提供了一个虚有其表的线上交流空间,没有线下的空间,那你如何去发展。

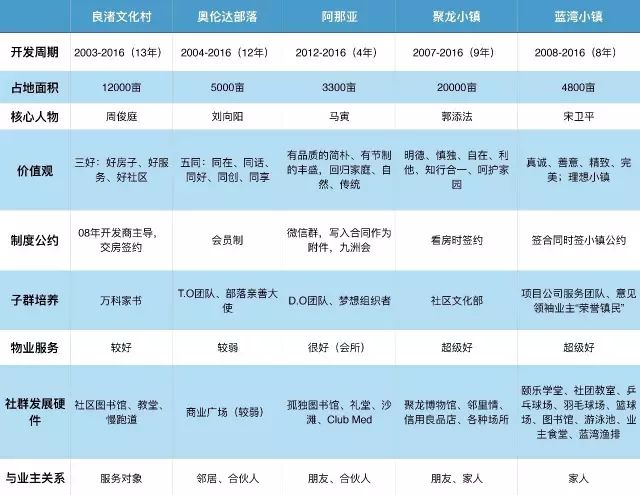

我们讲完了第二点地产社群的模型,那我们讲第三点地产社群的四大名盘或者说是五大名盘,他们分别是:良渚、阿那亚、聚龙、奥伦达以及海南的蓝湾小镇。

3、 地产社群四大名盘

所以,做社群呢,我觉得在任何新项目启动社群之前,那么我推荐都要去参观一下这五个项目,那么如果排下来的话呢第一个我会推荐聚龙小镇,第二个是奥伦达或者阿那亚,第三个再往下呢良渚是必不可少,其实这五个它都有各自的代表性,那综合来讲的话,现在又是以小镇的规模,又是以社群这块做的确实两者结合起来相对来讲比较好的,我还是会推荐聚龙,这肯定也是因为我是聚龙业主所以有所私心,所以这点大家可以有选择性参考,有条件的,五个盘都要去看,因为都会对你我觉得有参考价值。

关于阿那亚为什么它能够进步这么快,为什么我是说他是站在巨人的肩膀上,我还写过一篇专门文章是

《

房精:论阿那亚的三大构成

》

,那可以去仔细读一读,我觉得那篇文章基本上可以在理性的层面上去解释阿那亚为何他的社群可以发展的那么快。

4、 地产社群四阶段

在这个社群名盘的这张图标上面,其实也可以看到我们第四点,就是地产社群的四个阶段,那四个阶段以什么来划分呢,就是以开发商与业主之间的关系来划分,那分别是

把业主做为服务对象好好服务,把业主作为友邻,朋友和邻居,然后就是把业主作为合伙人,再者是把业主作为家人,所以社群的四大阶段分别是:服务对象、友邻、合伙人、家人。