自从生了个磨人的娃,我们全家才意识到“鞠躬尽瘁”这个词也可以用在养娃上。

他有多磨人??!!

![]() 吃饭要闹,睡觉要抱!

一言不合就撒泼打滚3小时,一天24小时他时时刻刻敏感焦虑脆弱又不安,逼迫得我们分分秒秒都在发疯的边缘。

吃饭要闹,睡觉要抱!

一言不合就撒泼打滚3小时,一天24小时他时时刻刻敏感焦虑脆弱又不安,逼迫得我们分分秒秒都在发疯的边缘。

![]() 尤其是哄睡,

他长大一点点,我真的觉得自己要死去一点点:必须我

抱着睡

,做

上下蹲

,嘴里还得发出嘘嘘声!

还得

匀速!

不能停

!

至少坚持两小时,不要妄想偷工减料,稍一懈怠,就会前功尽弃,让你痛苦到怀疑人生。

(

健身也不过如此!

)

尤其是哄睡,

他长大一点点,我真的觉得自己要死去一点点:必须我

抱着睡

,做

上下蹲

,嘴里还得发出嘘嘘声!

还得

匀速!

不能停

!

至少坚持两小时,不要妄想偷工减料,稍一懈怠,就会前功尽弃,让你痛苦到怀疑人生。

(

健身也不过如此!

)

大型鞠躬尽瘁现场

有人指责我太过宠爱孩子:

“哭就让他哭一会吧,哭累了就自己睡了。

”

我试过把他扔房间由着他哭3小时都没理他,要不是残存一点人性,都恨不得扔掉他,我还能怎么宠?

![]()

很久以后,我才知道:

别家的孩子吃了睡,醒了笑,那是因为他是天使宝宝。

我家孩子总作妖,不是我太宠,更不是我的教育方式有问题,本质在于,他天生磨人!

天生磨人的娃,著名的西尔斯医生家也有一个。

他家老四,吃奶睡觉完全没有规律可言,得一直窝在怀里,一放下就嚎啕大哭。之前抚育3个孩子起作用的方法,对老四完全没用。

医生总结:这个孩子唯一不变的地方就是她每天都在变,今天还起作用的方法到了明天就没用了,“需求无度”是这个孩子的写照。

西尔斯医生给这类宝宝定义为

“高需求宝宝”

。

遇到高需求宝宝,是父母命定的“天劫咒”,还是九九八十一发那种。

![]()

01

眼见着高需求宝宝家庭度日如年,

有人安慰,高需求宝宝越暴躁难带,越说明他们聪明,未来会拥有更多美好品质。

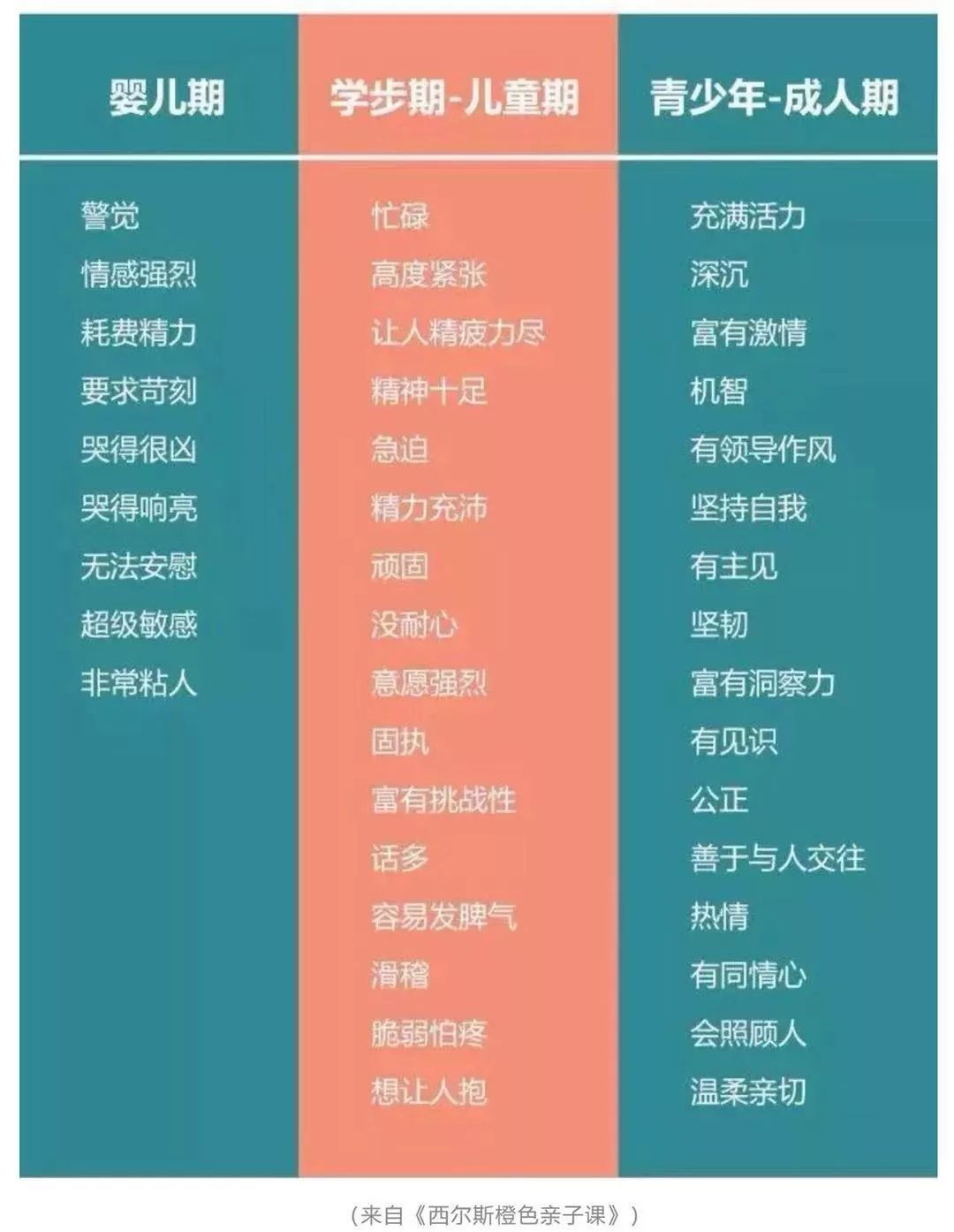

这观点来源于西尔斯医生,他在西尔斯橙色亲子课中,对高需求宝宝的个性改变,作了很详细的成长轨迹:

看起来,高需求宝宝的未来实在可期!

但真相并非如此——

美国印第安纳大学的一群早教专家,找了1300个不同家庭的美国孩子,从出生开始跟踪他们的成长轨迹,其中,也包括一部分高需求宝宝。

这群孩子上到小学一年级时,高需求宝宝成了截然不同的两拨孩子:

一部分成了让老师头疼的问题孩子;另一部分则成了班里最优秀的孩子。

在小学快毕业时,专家们再次对这些孩子进行调查,发现得到父母正确引导的高需求宝宝,在毕业时一如既往的优秀。

研究得出结论:

高需求宝宝是成为熊孩子还是学霸,差别在于父母的对待方式。

当高需求宝宝总是动不动情绪崩溃,一些父母受不了,对他们冷漠以待,孩子就越来越难带;当父母一直宽容与爱,满足他们的需求时,他们入学后比其他孩子成绩更好,社交能力和人际关系也更强。

西尔斯医生夫妇就是后者。

图片来源:

《Good Luck Charlie》

他们不希望用“难带”的标签去定义孩子,因为,这会暗示他们和孩子之间的关系是对立的,失败的。所以,他们用了“高需求”来描述孩子的特质,对孩子全然地接纳和欣赏。

西尔斯家的高需求老四,在24年后,成为了一个富有创造性、非常敏感、情感丰富的姑娘,对家人和其他人充满了爱心,并懂得付出。

可见,父母的教育方式有多耐心,高需求宝宝就能成长得多优秀。

答案是:自己生的娃,流着泪也要带下去。

![]()

何况,高需求宝宝的未来可期,完全取决于父母的足够耐心。

面对高需求宝宝,父母真要“十八般哄娃武艺”妥妥在线。

图片来源:

《Good Luck Charlie》

1⃣️

首先,父母务必管理好自己的情绪。

书籍《遇见孩子,遇见更好的自己》指出:

父母对孩子发脾气,很多时候,并不是孩子的问题,而是父母自己的情绪问题。

我很认真地想了一下,真是如此。

同样是孩子无理取闹发脾气,有一回,我气得直接上手揍屁股,那一次,确实是我一大早就心情不好,想着赶紧把孩子搞定,让自己有自由时间。

所以,孩子一作妖,我立马炸!

另外一回,孩子作得在地上撒泼打滚,我硬是心平气和坐在旁边,耐心等他哭完,等孩子安静下来,还温柔地给了个拥抱,全然接纳了熊娃的熊作为。

一对比,明显的发现,

孩子都是那个孩子,不一样的是我的心情。

德国心理学家卡罗拉认为:“孩子哭的时候,最先需要处理的是家长的情绪。”

图片来源:

《Good Luck Charlie》

面对高需求宝宝,除了坦然接受,我们没有其他出路,只能要求我们自己换一种思路:

孩子并不是在无理取闹,只是在以他略狂热的方式寻求关爱。

还有非常重要的一点,在照顾高需要宝宝时,不要把时间安排得太紧凑。研究证明,很多时候,妈妈焦躁烦闷,是因为事情太多,时间太少。

所以,多给自己一些空闲时间,才有放松的心情应对孩子。

2⃣️其次,积极回应孩子,给足安全感。

高需求宝宝有个典型特征:像狗皮膏药似的粘人。

而高需求宝宝的父母,最大期待就是:孩子能自己呆一会,给父母点独处时间。

“你有一个怎样的高需求宝宝”知乎问答里,有个妈妈说:

“我要被孩子给逼死了,他24小时像个无尾熊一样挂在我身上,我抱着他做饭,上厕所,睡觉,除此之外,他还是个复读机,从早到晚,妈妈妈妈叫个不停,我稍有迟疑,他就掰着我的脑袋,揪着我的耳朵,扯着我的嘴巴,一定要我回答......”

是不是瞬间想把孩子扔出去?

法国心理学家伊莎贝拉告诫年轻的父母:“只有拥有足够的安全感,孩子才能走向独立。”

越想让孩子独立,就越要把孩子抱入怀里,尤其是3岁以前的高需求宝宝。

有位早教老师说过一个案例。

妈妈不小心把勺子和碗碰撞了一下,发出一声清脆的声音。

孩子听到后,非要妈妈再来一次。

妈妈再敲一次,孩子咯咯笑,又要求妈妈再来一次。

结果,妈妈耐心的陪孩子玩了一下午敲勺子。

那一天,孩子的情绪特别好,入睡前都是一副心满意足的模样。

3岁前,是孩子建立安全感的重要时期,而安全感的建立完全取决于,父母的多抚摸,拥抱,互动,回应。

高需求宝宝和父母的互动越多,就越感到安全,信赖和兴奋。

这种基本的满足感,是宝宝安全感的基础,也是日后人际关系圆满的主要因素。

对待高需求宝宝,父母需要“及时地有求必应”。

图片来源: