2016年就要过去了,这又是忙碌的一年。忙碌意味着闲暇少,闲暇少意味着读书的时间更少。好在这一年我的电子书阅读比重大幅增加,才勉强维持住阅读量。我对实体书和电子版没什么特别的执著,阅读的是内容本身,不是载体,怎么方便怎么看。倘若是在雪夜家中,适逢断网,不妨斜倚桌炉,捧一本书闲翻几页;若在长途旅行想打发时间,还是带个kindle装个十几本书更加便利,总比扛着一摞实体书省力气。读书嘛,挑自己最舒服的姿势和习惯就是,不必执念于特定形式,不然施主就着相了。

这十本书,有新有旧,并不全是2016年出版的新书。入选的标准只有一个:我在2016年读完印象深刻,且购入实体书搁在书架之上,值得跟大家分享一下。

1《明代乡村纠纷与秩序》

2016年我完成了一个持续了近三年的夙愿,将徽州万历年间的丝绢案始末整理成《显微镜下的大明》一文,承蒙和菜头和老罗(振宇)青睐,得以获得大众关注。在整理此案期间,我开始对徽州文化产生了浓厚的兴趣。徽州的民风有两个特点:一是健讼,喜欢打官司,二是仓鼠症,喜欢囤积各类文书。于是当地保存下来大量明、清两代档案资料,许多民间事件的记录十分详尽,成为研究者的宝库——丝绢案,仅仅只是其中一件而已。

我很想对这些事情做一下深入了解,可是限于精力和才学,不可能去翻阅浩如烟海的原始资料,只好偷个懒,直接去读诸多学者的研究成果。

这一本书,是徽州文书研究里视野比较高的。

此书是日本学者中岛乐章所撰,他以大量的徽州诉讼文件为基础,重现了明代乡村的政治生态群落。谁把持着舆论,谁控制着公权力,谁能借势中央,谁能忽悠群众,宗族如何介入司法,朝廷对这种毛细血管末端的纠纷持什么态度,利益集团之间如何博弈,秩序和潜规则如何运行,在一件件真实的诉讼案剖析中,徽州乃至明代乡村的社会运作方式逐渐浮现出来。

想读懂一个朝代,光看高层那伙人的纷争是不够的,还得了解底层地方的运转奥妙。想真正了解大明,这本书是一把入门的好钥匙。

顺便一提,这是凤凰文库-海外中国研究系列其中的一本,同系列还有几本值得推荐。比如《帝国的隐喻:中国民间宗教》、《传统中国日常生活中的协商 : 中古契约研究》、《欧几里得在中国 : 汉译《几何原本》的源流与影响》,都很有好看,不过这里不赘述了。

2《巨人的陨落》

这本书是我在日本旅游期间,一边跟着老婆逛街一边捧着kindle看完的。从书的厚度,你们应该能估到我在商场里行走的长度——不过这个不是重点。

虽然读客把这本书吹捧得有点过,但不能因人废言,这本书本身还是挺好的,只是没那么好罢了。

《巨人的陨落》是一部气势宏大的一战小说,一家英国矿工、一对英伦贵族兄妹、一个德国情报人员、一对俄国兄弟、一位美国官员构成了多个层次的交错视角,几条线齐头并进,彼此纠葛,展现出了整个波澜壮阔的一战欧陆战局。

这部作品以小言大,见微知著,我们阅读的是几簇浪花的起伏,却能感受到大海的深邃与广博,能做到这一点并不容易。《巨人的陨落》是一部属于上世纪的小说,它的写作风格和技法很古典,有着这个时代文艺作品很少具备的从容和沉稳。比如在开头,作者极其细致地描写威尔士矿工的儿子比利第一天上工的每一个细节,有条不紊,不厌其烦,像是在精心雕琢着一尊雕像。

我喜欢比利和格里高里这两条人物线,以及菲茨与沃尔特在战场相遇的段落。茉黛和艾瑟尔我也很喜欢,她们前期光彩照人,只是后期这些姑娘被爱情与落魄遭遇磨去了自我的光芒,泯于众人,回归了传统角色,实在可惜——无论悲剧还是喜剧,她们本该有更符合她们追求的结局。喜欢这本书的朋友,强烈建议再去读赫尔曼沃克的《战争风云》和《战争与回忆》。两者创作理念、现实主义手法与风格都很相似,题材更是有连贯性:《巨人》结束于一战后,《战争》开始于二战。

如果说有什么不满足的话,《巨人》有点过于偏重描绘单独个人的际遇,略微欠缺对大时局的思考和价值判断。我们看到无数角色在时代大潮中起起落落,作者却不怎么提及这场大潮从何而来,又奔向何方。所以这本书很好看,只是没那么完美罢了。这一点,《战争风云》和《战争与回忆》做得可真是太绝了,不光让主角时刻发表议论,甚至还虚构了一部德国将军的回忆录,让读者悬起历史之眼,俯瞰着时光的洪流。

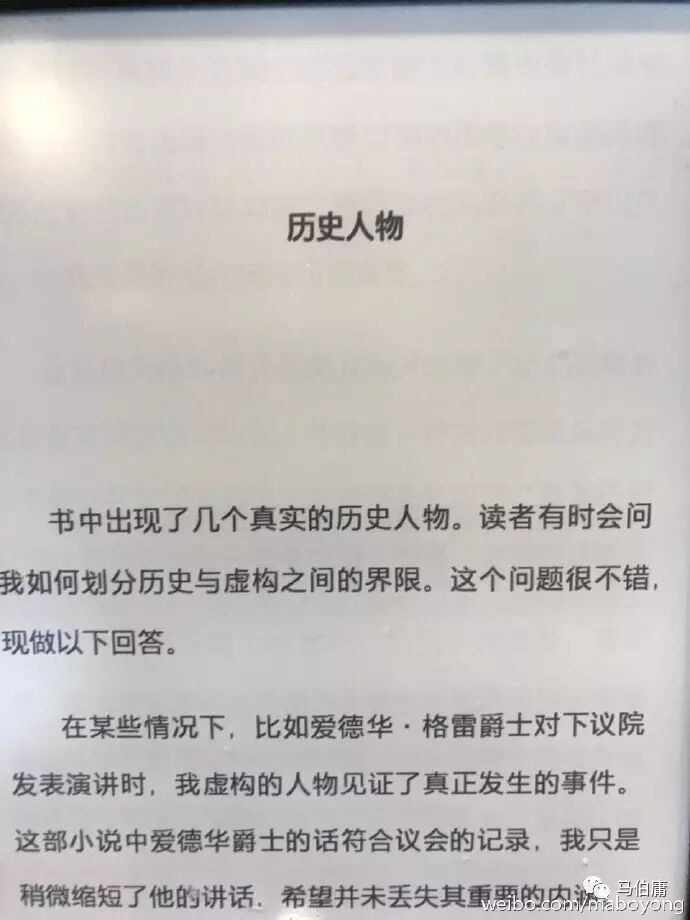

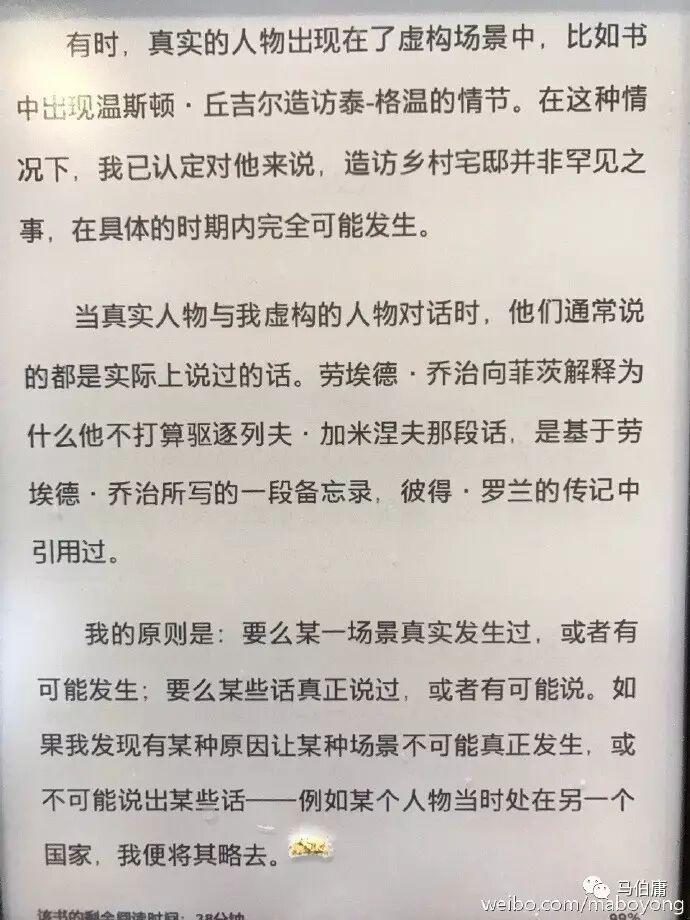

最后截一下《巨人》作者在篇末关于历史小说虚实之间的看法,这其实就是“历史可能性”的表述,我完全赞同每一个字。

3《中国古舆服论丛》

作者孙机,他的大名不必多说,另外一本书就是赫赫有名的《中国古代物质文化》。

从名字就能看出来,这本书主要分成两部分:一部分讲舆乘,也就是中国古代马车的种种细节,车制如何,整体结构是什么样,系驾的几种方式,马具马饰有什么特点,甚至还有关于木牛流马的考据。看完这些篇长短不一的论文,很有冲动想写一个古代版的《速度与激情》。

第二部分则是讲古代服饰、冠、妆。不过孙老师的重点明显放在了直男身上,谈得比较多的话题,比如幞头的产生与演变,比如汉代军服的标识,比如革带如何系扎,对女性服装妆容讲的相对少一点——不过这没关系,可以和沈从文《中国古代服饰研究》对照着看。

对于有志从事历史小说创作的朋友们,这本书不可不看,它能提供给我们大量古代生活细节。历史小说如何写出历史感?不在宏大场景和华丽辞藻,而在这些小小的细节中。

4《秦汉名物从考》

这本书,对历史小说写作同样是极好的参考书目。它涵盖范围很广泛,从蔬菜到美酒,从连弩到浮桥,每一类都针对几种特定名物进行解释。更难得是,它不只是简单的名物罗列和解释,还有详尽考证。每一个条目,就是一篇短小精悍的考据小文,包括征引文献与推理过程,这比单纯解释更有价值。我可以顺藤摸瓜,从文献里挖掘出更多想了解的资料。

作者是王子今,也是一位大家。他的另外一本书《秦汉交通考古》,内容也相当丰富。

每次在阅读这些资料时,我都对这些学者怀有深深的敬意。这种基础性的研究工作非常琐碎,极耗精力,成果又不像那些高大上的项目能获得广泛关注。可他们却愿意付出时间和精力,把这些问题一个个解决,方便我们这些后人撷取利用。

5《危机与重构——唐帝国及其地方诸侯》

直接引用一段周振鹤先生的序言吧。

“

李碧妍的《危机与重构——唐帝国及其地方诸侯》是作者多年来独立思考唐朝藩镇问题的心得总结。此书集中讨论了8世纪中期至9世纪初唐代的地方政治问题……有别于以往的一些藩镇研究,本书作者的着力点在于将一系列被以往研究所忽略的藩镇事件,还原到一个具体的政治社会场景之中;或者说,在一个特定的时空界限内,去对与藩镇有关的各种地方政治事件进行阐释,以此来为读者展现一个富有生机,且呈现出多棱面的藩镇群体……

作者对历史细节有着特殊的敏感,并且也乐于在追索历史细节的过程中去充分发挥自己在逻辑推理方面的能力,因此阅读本书似乎有着面对推理小说的感觉。当然,作者的目的并非单纯地纠结于个别的历史细节,或只是对具体的历史事件进行有兴味的解读。本书作者的目标,显然是希望通过藩镇这一视角,去思考藩镇所处的时代的整体结构与发展方向……换言之,作者对藩镇个案的微观考察,希望最终导出的是对一个宏观时代的把握。

”

诚如周先生所说,这本史论读起来有一种推理小说的感觉。(尤其是对我这种外行人来说)比如说吧,针对“张巡守睢阳”这个著名历史事件,作者别具慧眼地把它放在更大的视角里去看待,抽丝剥茧,从河南节度使这条线追查下去,发现河南局势与朝廷内斗相关,进一步引申到玄宗与肃宗的斗争,与朔方军的合作与分化等等。张巡守睢阳,只是这一系列高层斗争延伸到基层的一个悲剧——如果要把睢阳之守写成小说的话,从这个角度切入,一定会让读者耳目一新。

再比如说,作者在写神策军时,一度苦于无从下手。她自叙说:“

我实在没办法,百无聊赖地在地图上拿《通鉴》里的那条元载和鱼朝恩争夺神策军镇的史料来标记,这是有关中晚唐神策军镇的一条重要资料,之前的学者都用过,这条史料里出现了将近10个神策军镇的名字。真是不画不知道,一画突然问题就出来了,我突然发现神策军的几个据点都集中在西面的凤翔一镇里,而且分成三排排列,我当时立即就意识到这里面有问题了。其实也很明显,这三条平行线就是三条交通路线,这些神策军镇的分布全部在交通枢纽上。

” ——作者遂抖擞精神,以此入手,从神策军的空间变化,考察了异族威胁和唐廷应对变化的情况。这是把开脑洞的技术,应用到了学术中去。

对于这些研究在学术上有多大的价值,我没资格评价,但我能从这些细致的考察和推理中,感觉到一种隐藏在文字下的汹涌动力。这动力充满戏剧性,是写作的绝好素材。

这就是为什么我喜欢读历史论文的原因:它们能从耳熟能详的资料里开出别样的脑洞,这脑洞并非凭空而来,而是有详实的材料和严谨的方法论支撑,显得格外真实。

开脑洞也要遵守基本法啊。

6《生命的跃升-40亿年演化史上的十大发明》

作为一个成绩不太好的文科生,我喜欢看那种深入浅出讲明道理的科普文字。所以当初选择看这本书时,我身心很愉悦:生物进化?十大发明?四十亿年?光听这个修辞就很让人神往。我的预期是看到一些类似“生命在被闪电击中的原始汤里悄然孕育、“恐龙毁灭于一次小行星冲撞”之类既浅显又富戏剧性又容易理解的观点。

然后我翻开书,在第一章就看哭了。

作者饶有兴趣地探讨,在早期地球环境中,各种无机物如何在深海的热液喷口通过一系列反应,构成有机物,进而诞生最初的生命。尽管他很努力地让描述通俗化,可里面层出不穷的拗口名词和复杂化学机制,还是把我直接看懵了。

这本书不是那么好懂。不过我有一个毛病,只要开读一本书,非得读完一遍才成,不然心里总觉得一件事没做完。所以我只好硬着头皮继续读,碰到不懂的名词或概念,就赶紧搜索一下,实在不能理解,就当成”糖果“来看待——这是我当年读英文原版《哈利波特》掌握的诀窍,忽略掉所有零食、糖果和食物单词,不去深究它们的意思,阅读速度会大幅提高。

不过当我深入读进去之后,慢慢体会到了这本书的魅力所在。作者把生命演化娓娓道来,仿佛带着读者亲身经历了一遍生命从无到有的演化过程。如果说之前是“知其然”,那么现在就是无限接近“知其所以然”。都知道原始汤诞生了生命,但诞生的详细过程是怎样?都知道天择作用,但具体到物理和化学层面的运转机制如何运作?书里都有详尽的阐释。

说实话,很多段落我很多都没看懂,不过不影响感受其中蕴藏的魅力。有些观点,甚至让人觉得妙趣横生,比如作者谈到眼睛的起源,认为最早可以追溯到藻类执行光合作用的感光点,这几乎有让人写一部科幻小说的冲动。

这个所谓的“十大发明”,其实是十个一直存在争议的根本问题,作者给出了自己的解答,却没有铁口直断,不轻易下结论,只是告诉我们这个方向也许更符合逻辑和科学,这是个很负责任的科学态度。

简单来说,这是本很难读懂的书。它就像一座包装精美的机械钟,平时只看钟面也够用了,但如果你拆开内壳,看到无数齿轮和擒纵机构哗哗转动时,哪怕你不懂原理,同样也是感受到那种运转的美感。

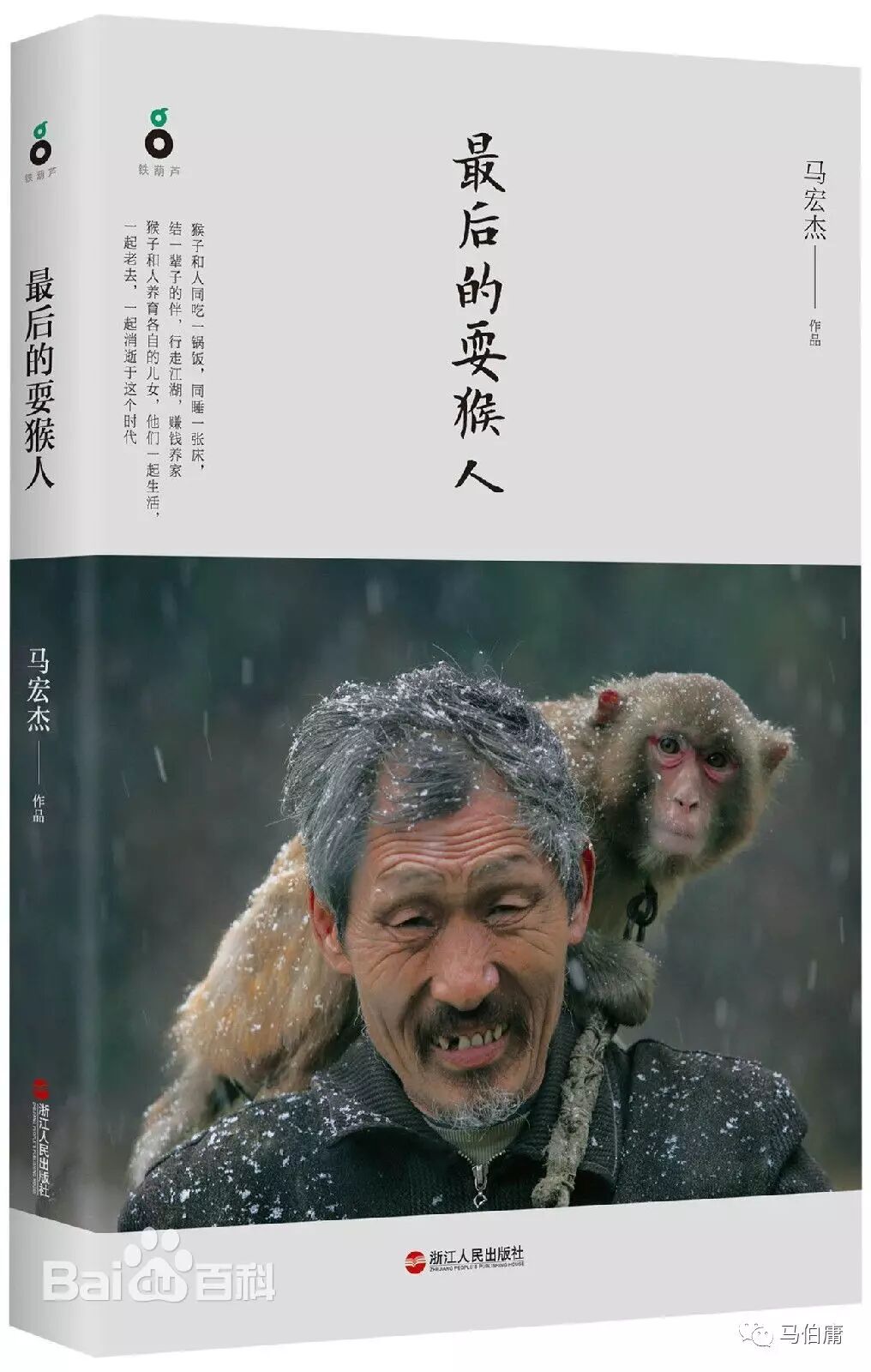

7《最后的耍猴人》

这本书是2015年出版的,我最早是在《读库》看到。是我读过的非虚构作品里,最喜欢的一个选题。

这个世界,其实是分为很多层次。尽管所有人共享同一片物理时空,可不同层次之间,几乎视而不见,如同不存在一般。前一阵,我跟朋友说起这个话题,朋友不信,说哪有那么夸张?我打开他朋友圈,随便找到一个街头照片,指着他身后的路面清洁工和路过的三蹦子:“你看,他们一直在你身边走来走去,你每天都看到,可能还会有点互动。可你会迅速忘记,不会留意。他们的人生,无论快乐还是苦恼,都和你没有交集,对你来说就是不存在的。”

大部分人对耍猴的概念,就是路过街头时的惊鸿一瞥,最多是驻足停留片刻,扔下点钱就走了。耍猴人的生活是什么样子的?我们并不感兴趣。不过这种不感兴趣,很大程度上源自于对一无所知。

现在一位摄影师决定站出来,试图突破这一个知见的藩篱。

作者把视角搁放在“耍猴”这么一个行将消亡的古老行当,深入其中,一路跟拍、记录、与耍猴人交谈,甚至还一起扒火车……为的是能揭示出耍猴人真正的生活状态。他们来自哪里?为什么从事这个行当?和猴子之间是怎么一种相处关系?如何走南闯北?怎么开场表演?平时拜什么神?经济账怎么算?巨细靡遗。这些看似流水账似的记录,能让人能真切地感受到生活的重量。

我很喜欢的是这本书的文字,质朴冷静,没什么刻意修饰过的辞藻,镜头感超强,就像是一台跟拍的摄像机,默不作声地把那些耍猴人的一切收录在画面里。大概正如作者在序言里的标题那样说,《我关心那些生活在底层的人》。

8《茶馆之殇》

秋原是我的朋友,他在业余时间一直浸淫在近代中国的生活史考据中。此前他的《清代旅蒙商述略》已十分惊艳,把整个清代在蒙古地区的商业活动考据得无比细腻,成功地还原了当时旅蒙商团的各种行商路线、历史沿革、行业规矩以及生活细节,抠得相当之细,而且文字流畅,解说清楚,读起来毫不费力。

这本《茶馆之殇》是他的第二个选题,同样以“细抠”为特色。内容顾名思义,讲的就是“茶馆”本身。从茶馆的兴衰时间、茶馆的业务范围,到围绕着茶馆而展开的江湖潜规则,还有层出不穷的各种讲究、切口、黑话等,书里都说得很透。说是茶馆,其实写出了一个小社会的市井百态——颇有连阔如《江湖丛谈》的风采,作者还连带着把相声源流也做了一番梳理。