前言

本文就非酒精性脂肪性肝病及其药物治疗作一个初步的介绍。今后将适时地,深入浅出地解读和评估基础/病理研究和临床试验的相关进展, 以及各种学术机构和监管机构的各种动态。首先在此特别声明, 所有原始信息和资料均来自已经发表学术期刊, 官方网络报道, 等公开渠道, 不涉及任何保密信息。小编将大量地,极少修改地“引用”这些资料(除某些特别关键的参考文献外,恕不一一详细指明出处;特别是一些没有太大争议的共识)。小编主要的工作是对这些信息和学术见解做去粗取精的处理并加上小编团队的独立判断, 以达到抛砖引玉, 与各位同仁共同学习提高, 推动中国新药创制和研发的目的。

非酒精性脂肪性肝病/肝炎简介

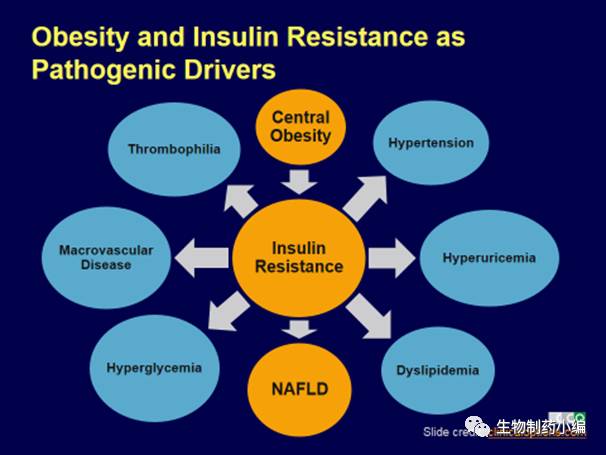

非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)是指除酒精和其他明确的损肝因素外所致的肝细胞内脂肪过度沉积为主要特征的临床病理综合征,与胰岛素抵抗和遗传易感性密切相关的获得性代谢应激性肝损伤。包括单纯性脂肪肝(SFL)、非酒精性脂肪性肝炎(NASH)及其相关肝硬化(Cirrhosis)。(注:不包括因酒精,药物和病毒感染引起的肝炎和肝硬化) 。

随着肥胖及其相关代谢综合症全球化的流行趋势,非酒精性脂肪性肝病现已成为欧美等发达国家和我国富裕地区慢性肝病以及肝移植的重要病因,普通成人NAFLD患病率10%~30%,其中10%~20%为NASH,后者10年内肝硬化发生率高达25%。非酒精性脂肪性肝病除可直接导致失代偿期肝硬化、肝细胞癌外,还可影响其他慢性肝病的进展,并参与2型糖尿病和动脉粥样硬化的发病。代谢综合征相关恶性肿瘤、动脉硬化性心脑血管疾病以及肝硬化为影响非酒精性脂肪性肝病患者生活质量和预期寿命的重要因素。因此,非酒精性脂肪性肝病是当代医学领域的新挑战,近期内非酒精性脂肪性肝病对人类健康的危害仍将不断增加并且没有有效的应对手段。

病理

按病理改变程度分类及病变肝组织是否伴有炎症反应和纤维化,非酒精性脂肪性肝病可分为:单纯性脂肪肝、NASH、NASH相关性肝硬化。

-

单纯性脂肪肝: 依据肝细胞脂肪变性占据所获取肝组织标本量的范围,分为4度(F0~4):F0<5%肝细胞脂肪变;F1 5%~30%肝细胞脂肪变;F2 30%~50%肝细胞脂肪变性;F3 50%~75%肝细胞脂肪变;F4 75%以上肝细胞脂肪变;

-

非酒精性脂肪性肝炎: 是指在肝细胞脂肪变性基础上发生的肝细胞炎症。脂肪肝程度分为4度(F0~4);炎症程度分为3级(G0~3);

-

非酒精性脂肪性肝炎相关肝硬化: 肝小叶结构完全毁损,代之以假小叶形成和广泛纤维化,大体为小结节性肝硬化。根据纤维间隔有否界面性肝炎,分为活动性和静止性。

治疗:

-

基础治疗: 制订合理的能量摄入以及饮食结构调整、中等量有氧运动、纠正不良生活方式和行为;

-

避免加重肝脏损害: 防止体重急剧下降、滥用药物及其他可能诱发肝病恶化的因素;

-

减肥: 所有体重超重、内脏性肥胖以及短期内体重增长迅速的非酒精性脂肪性肝病患者,都需通过改变生活方式控制体重、减少腰围;

-

胰岛素增敏剂: 合并2型糖尿病、糖耐量损害、空腹血糖增高以及内脏性肥胖者,可考虑应用二甲双胍和噻唑烷二酮类药物,以期改善胰岛素抵抗和控制血糖;

-

降血脂药: 血脂紊乱经基础治疗和应用减肥降糖药物3~6个月以上,仍呈混合性高脂血症或高脂血症合并2个以上危险因素者,需考虑加用贝特类、他汀类或普罗布考等降血脂药物;

-

针对肝病的药物: 非酒精性脂肪性肝病伴肝功能异常、代谢综合症、经基础治疗3~6个月仍无效,以及肝活体组织检查证实为NASH和病程呈慢性进展性经过者,可采用针对肝病的药物辅助治疗,以抗氧化、抗炎、抗纤维化,可依药物性能以及疾病活动度和病期合理选用多烯磷脂酞胆碱、维生素E、水飞蓟素以及熊去氧胆酸等相关药物,但不宜同时应用多种药物(由于肝代谢功能的减弱和可能的药物相互作用)。

目前针对NASH,FDA和EMA没有批准任何药物。各大药厂都在多方面布局,既想拔得first-in-class的头筹以获得先发优势,也想取得best-in-class而后来居上的后发优势。

这种群雄并起的局面,有如《史记·淮阴侯列传》中所言:“秦失其鹿,天下共逐之。”

对于我国开展这方面的新药创制和研发,正是逐鹿天下的大好时机。下表列出若干个主要竞争者及其临床三期在研药物(clinicaltrials.gov),这五个药物中的某一个有望率先得到FDA上市批准。这些药物也很有可能代表未来的研究和发展趋势。

目前对NASH进行药物治疗的策略,众说纷纭,尚无定论。

小编以为,根据该病的大致三个阶段的发展历程,即脂肪沉积,肝炎-肝细胞死/凋亡,纤维化/肝硬化,治疗策略应该包括至少三个方面:

即降低或消除肝脂肪沉积,控制和压制持续的肝区炎症/减少肝细胞死亡,和降解细胞外基质材料(extra-cellular matrix materials, ECM)以逆转纤维化过程。

这三个方面中,又以降低或消除脂肪沉积, 控制和压制持续的炎症/减少肝细胞死亡为重中之重。个中的理由简述如下:NASH从根本上讲是一个代谢综合症,与脂肪代谢紊乱,胰岛素抵抗/2型糖尿病,等,密切相关。同时,这些代谢紊乱和脂肪沉积导致炎症;炎症则导致肝细胞死/凋亡;而肝细胞死/凋亡自然发展导致纤维化/肝硬化。这个NASH病变发展的过程,虽尚不能完全未确认(如任何复杂的疾病一样),但有多方面支持且言之成理,是可以作为一个“实用假设”(working hypothesis)用以指导研究和加以验证的。

从上面的表格中我们也可以看到这四、五个处于临床三期的在研药物均以降低或消除脂肪沉积,控制和压制持续的炎症/减少肝细胞死亡为药理作用机制的。降低或消除脂肪沉积即是除掉炎症的根源,除掉炎症的根源和控制已有的炎症即是避免肝细胞死/凋亡的良法。做到这两点,控制和逆转纤维化便是水到渠成,事半功倍。可能进一步支持这个概念的事实是Simtuzumab (GS-6624)在二期临床上试图逆反肝脏高度纤维化无效的失败(详情后述)。Simtuzumab是一个针对赖氨酰氧化酶样分子2(LOXL2)的单克隆抗体。LOXL2主要作用于胶原蛋白交联和稳定。

基于目前现有的数据和第一原理(first principles)的考虑,我们可以预测降低或消除脂肪沉积,控制和压制持续的炎症/减少肝细胞死亡将作为NASH药物治疗的主要策略而显现出来。

目前业界

,

包括风投和药厂

,

十分重视逆反肝脏纤维化。毫无疑问,肝脏纤维化是一个

NAFLD/NASH

病理状况和进程以及治疗效果的客观,

可靠的指标。但是,在生物化学的层次上单纯地阻止纤维生成,

如使用

Simtuzumab

或降解细胞外基质材料的策略似有本末倒置之嫌。因为,如果不除掉炎症的根源和控制已有的炎症而避免肝细胞死

/

凋亡,

肝脏纤维化很难有改善。即便有改善,也许只是治标而非治本。

就某个NASH药物作用模式(Mode of Drug Action, MoA) 而言, 业界往往也有争议和不同的说法。往往是公说公有理,婆说婆有理。

但从实用的角度出发,我们仍然有必要与可能判定主要的药理作用模式。一个药物往往能导致细胞水平上的功能或解剖学上的多种变化,有些是我们期望看到的,有些不是。

这些变化的出现也有早晚之分,因此这些变化之间也可能有潜在的因果关系。所以有必要在加上功能或解剖学变化出现的时间节点来评估和定义药物作用模式。例如,作用于PPAR α/δ 和CCR2/5靶点的药物作用模式似应分别称作代谢调节药和抗炎症药,而不应称作抗纤维化或抗肝硬化药。即便这些药物也确实能起到逆转纤维化或肝硬化的效果,但这些只是更后期的间接效果,而不是“即时”(immediate)的直接效果。在医药学上确定谁是因,谁是果,固然极不容易(由于人体的动态平衡(homeostasis),极其复杂的代谢和调节网络和随之而来补偿机制),但也不宜基于任何观察到的细胞水平上的功能或解剖学上的变化而任意地定义药理作用模式。

下面讲几句有关药物作用模式和作用机制题外话。作用模式(MoA)描述了生物活体暴露于某药物而导致的在细胞水平上的功能或解剖学变化(Mode of Action (MoA) describes a functional or anatomical change,at the cellular level, resulting from the exposure of a living organism to a drug substance)。相比之下,作用机制(MOA,Mechanism of Action)描述了分子水平上的这种变化 (A mechanism of action (MOA) describes such changes at the molecular level)。这两个定义,看来与药理学的历史发展有相当关系。可以想象,早期人们只能在细胞或组织(甚至器官以至整体)的层次上观察生物活体对药物的反应。即是对初始和最终的状态描述。

随着对药物受体的发现和表征(receptor identification and characterization),第二信使 (second messenger)/信号传输通路(signal transduction pathway), 基因表达与控制 (gene expression and regulation)等的发现和理解,就有了药理作用机制(Mechanism of Action)之说。药理作用机制即是对从初始状态到达最终的状态的过程在分子层次上的描述。

这两个定义似有必要在更高的层次上融合为一个对药物与生物活体相互作用总体描述的概念。即药物作用模式与作用机制实为一个整体,他们较完整地描述了起点,终点和连接这两点的路径。

小编总结

有关NASH进行药物治疗的发展方向和策略的思考,本文的想法和判断都是初步的,希望起到抛砖引玉的作用。理想的状况是读者知无不言,言无不尽。一切合理的意见会被充分考虑而进一步完善这些思考与策略。当然,这些想法和判断也会在新的数据和知识出现后被修正和不断完善。最终的结论,只能来自不断出现的新的实验(动物和临床)数据及其解读。我们就拭目以待吧。

欢迎加入小编团队成为小编一员

请加小编微信号:wuwenjun7237

如有技术解读、行业洞见愿意分享