从国际经验看,发达国家人口迁移一般经历两阶段

:

从城镇化到以大城市为核心的都市圈化城市群化。

城市群是经济发展到一定阶段的重要标志,是推进高质量发展和参与国际竞争的主要平台。

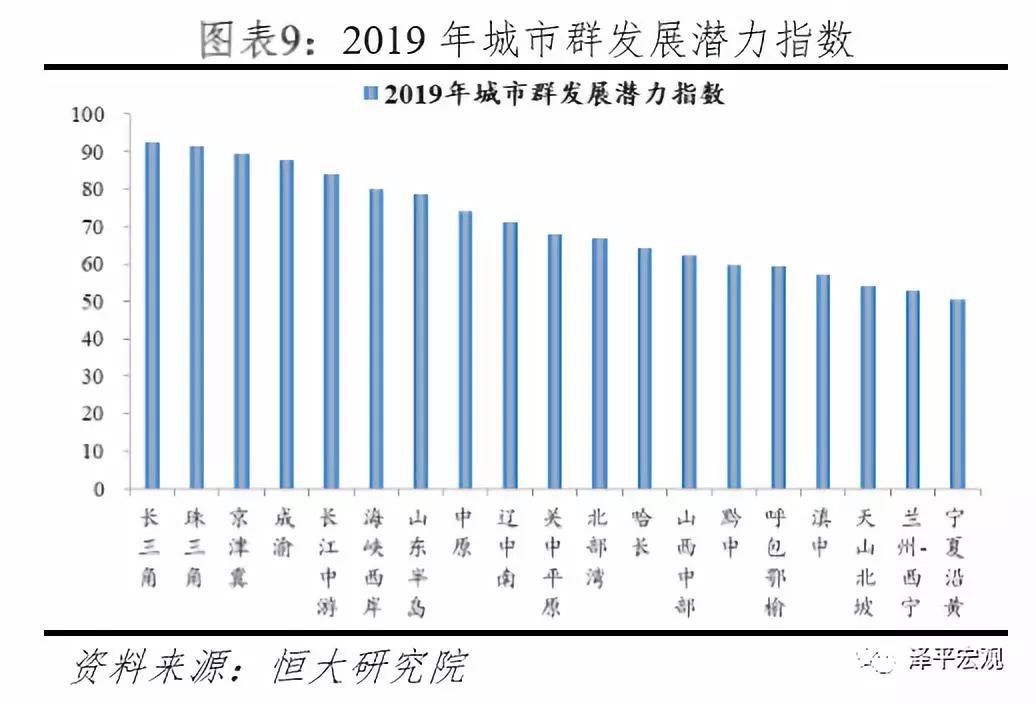

2019年中国城市群发展潜力排名

1.城市群是支撑中国经济高质量发展的主要平台

2006

年

“

城市群

”

第一次出现在中央文件,

2013

年以来中央要求把城市群作为推进国家新型城镇化的主体形态。

2006年国家“十一五”规划提出,把城市群作为推进城镇化的

主体形态。

2007

年十七大报告指出

,

以大城市为依托,形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极。

2012

年十八大报告指出,继续实施区域发展总体战略,科学规划城市群规模和布局。

2013年中央城镇化工作会议提出,要在中西部和东北有条件的地区,依靠市场力量和国家规划引导,逐步发展形成若干城市群。

2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》及

“

十三五

”

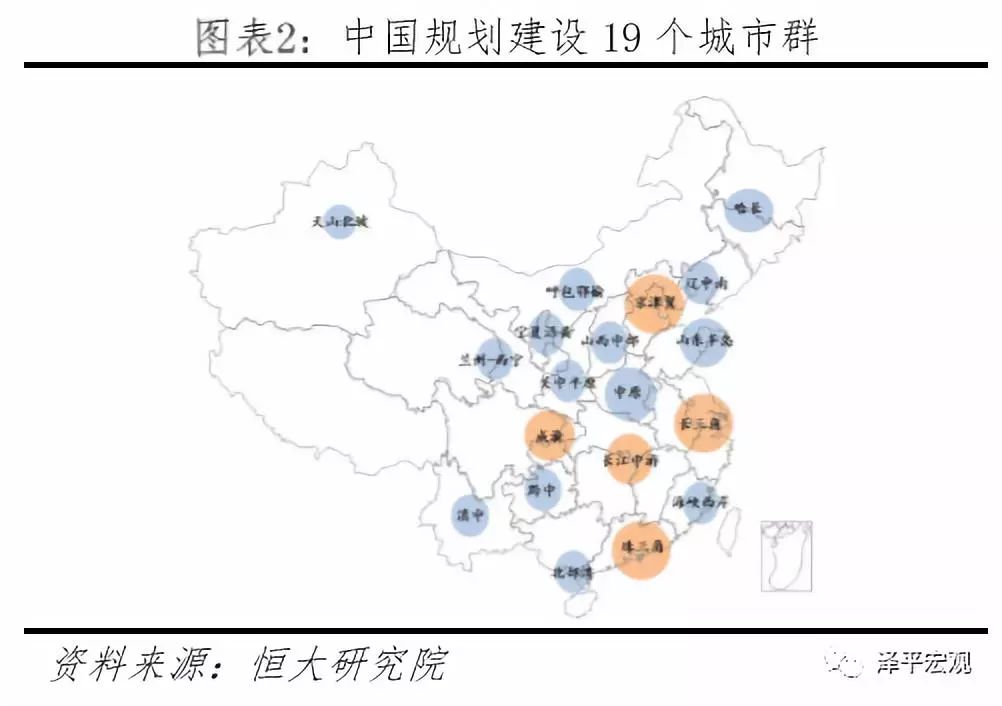

规划要求建设长三角、珠三角、京津冀、山东半岛、海峡西岸、哈长、辽中南、中原、长江中游、成渝、关中平原、北部湾、山西中部、呼包鄂榆、黔中、滇中、兰州

-

西宁、宁夏沿黄、天山北坡等19个城市群。

2017年十九大报告指出,以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。

2018年中共中央国务院《关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》明确指出,以京津冀城市群、长三角城市群、粤港澳大湾区、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群、关中平原城市群等城市群推动国家重大区域战略融合发展,建立以中心城市引领城市群发展、城市群带动区域发展新模式,推动区域板块之间融合互动发展。

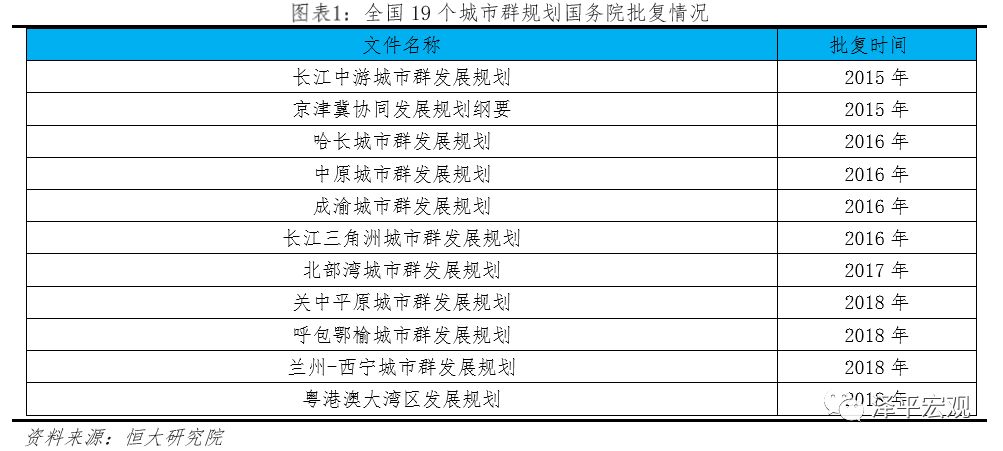

2015年至今,国务院已批复11个城市群规划。

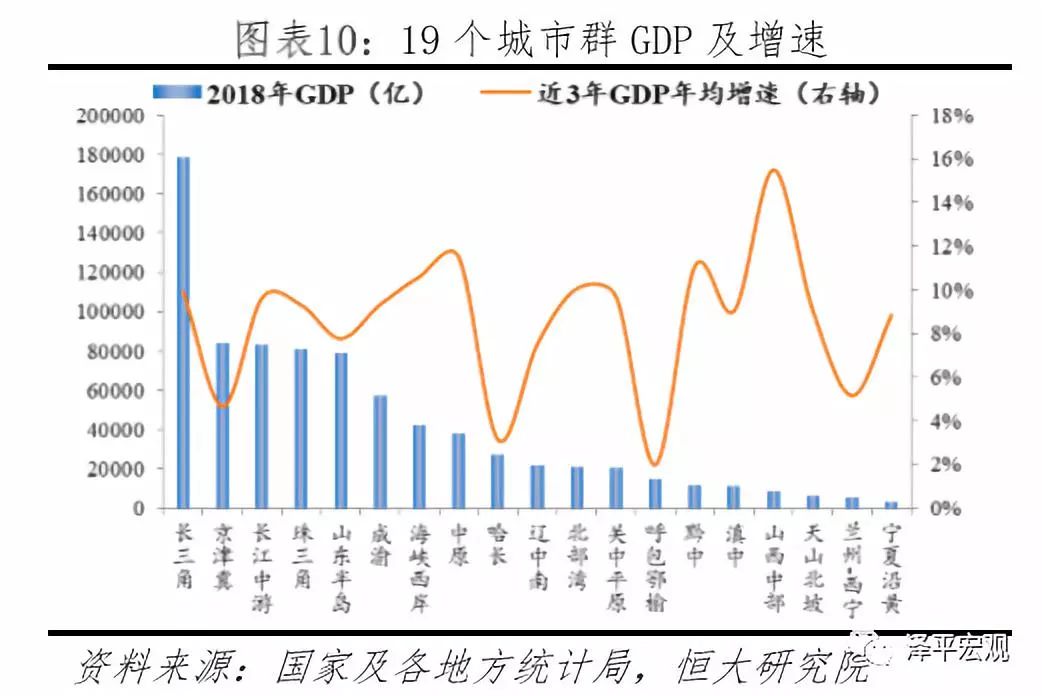

19

个城市群以25%

土地集聚75%

人口,创造88%GDP

,其中城镇人口占比78%

。

目前大部分城市群依旧需要进一步的发展和培育。

城市群更具生产效率,更节约土地、能源等,是支撑中国经济高质量发展的主要平台,是中国当前以及未来发展的重点。

根据恒大研究院2019

年4月报告《中国城市发展潜力排名:2019》,发展潜力百强城市中有96个位于19大城市群。19个城市群土地面积合计约240万平方公里,占全国的1/4。

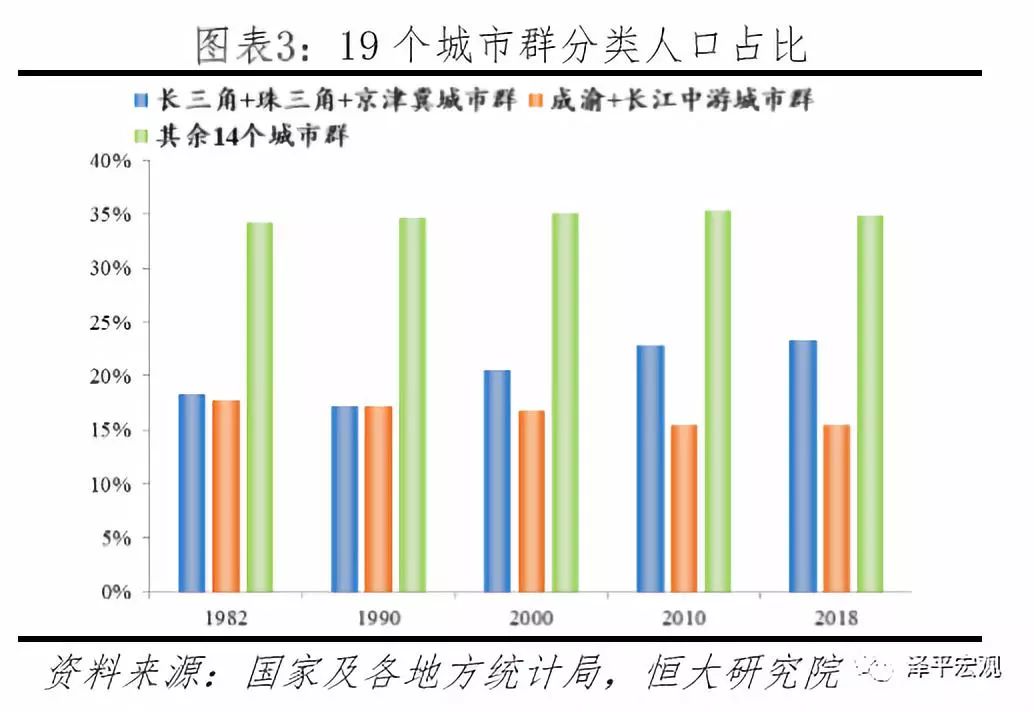

1982-2018年,19个城市群常住人口从7.1亿增至10.5亿,人口占比从70.3%增至75.3%。2018年城镇化率达到61.7%,即城镇人口6.5亿,占全国城镇人口的78.3%;GDP合计79.3万亿,占全国的88.1%。

长三角、京津冀、成渝、长江中游、山东半岛五个城市群人口过亿,分别为1.5

亿、1.1亿、1.0亿、1.3亿、1.0亿。

中原、珠三角、海峡西岸、哈长、北部湾、关中平原六个城市群人口均在4000-7000

万之间,辽中南、黔中、滇中三个城市群人口在2000-4000万,而山西中部、兰州

-

西宁、呼包鄂榆三个城市群人口在1000-2000万,宁夏沿黄、天山北坡城市群不到700万。

目前大部分城市群建设尚不成熟。一方面,多数城市群中心城市尚处于集聚阶段,对周边中小城市的辐射带动作用不强;另一方面,城市群内的各城市之间由于利益因素互相博弈,协调机制不健全,城市群之间也存在同质化竞争、资源错配等问题。

2

世界城市群的发展历程与经验

城市群发展可划分为雏形发育期、快速发育期、趋于成熟期、成熟发展期四个阶段,经历了从单级城市、都市圈到城市群的演变。

1957年法国地理学家戈特曼根据对北美城市的深入考察发表代表论文《城市群:

东北海岸的城市化》,首次明确提出城市群概念。之后国内外学者围绕城市群进行了丰富的理论探讨,将城市群发展划分为四个阶段:雏形发育期、快速发育期、趋于成熟期、成熟发展期。

1)

在雏形发育阶段

,中心城市对周边城市的发展带动不足,城市间的内在联系较弱,分工体系和区域基础设施仍不完善。

2)

在快速发育阶段

,中心城市部分产业和非核心功能向周边小城市扩散,都市圈逐渐形成,城市化水平快速提升,分工体系开始形成,区域基础设施处于快速建设期。

3)

在趋于成熟阶段

,都市圈建设逐渐成熟,分工体系较为合理,区域基础设施趋于完善。

4)

在成熟发展阶段

,多个都市圈基础设施互联互通、产业合理分工协作形成城市群。

整体来看,回顾近300

年现代化的历史,全球经历了三次城市化浪潮:

第一次是核心大城市的兴起,随着工业化的进行,大量农村劳动力涌入新兴城市,城市数量和规模迅速增长;

第二次是都市圈的形成,一些产业因城市转型、成本等各种因素转移到大城市周边的中小城市;

第三次是城市群的形成,主要特点是通过各级城市之间的交通和物流联系,形成庞大的立体城市群网络,区域总体实力、国际竞争力全面提高。

国际公认的世界级城市群有以纽约为核心的美国东北部大西洋沿岸城市群、以芝加哥为核心的五大湖城市群、以东京为核心的日本太平洋沿岸城市群、以伦敦为核心的英伦城市群、以巴黎为核心的欧洲西北部城市群等。

1)

美国东北部大西洋沿岸城市群以纽约、波士顿、华盛顿等城市为核心

,土地面积13.8万平方公里、占全国的1.5%,集中了美国总人口的20%,制造业产值占全美的70%,城市化水平达到90%以上,是美国最大的生产基地、商贸中心和世界最大的金融中心。

2)

五大湖城市群集中了美国30%以上的制造业,

其汽车产量和销售额约占美国的80%,与美国东北部大西洋沿岸城市群共同构成北美制造业带,钢铁产业集中在匹兹堡,汽车产业集中在底特律。

土地面积24.5

万平方公里,人口约5000万。

核心城市芝加哥是美国重要的交通枢纽,也是美国主要的金融、期货和商品交易中心之一。

3)

日本太平洋沿岸城市群由东京都市圈、大阪都市圈和名古屋都市圈组成,集聚日本80%以上的金融、教育、信息和研发机构。

土地面积3.5

万平方公里、占日本国土的6%,人口近7000万、占总人口的61%。

核心城市东京是日本政治、经济、文化和交通中心。

4)

英国伦敦城市群是世界三大金融中心之一,由伦敦

-

利物浦一线的城市构成,其中包括世界纺织工业之都

-

曼彻斯特、纺织机械重镇

-

利兹、伯明翰、谢菲尔德等大城市,

土地面积约4.5万平方公里,人口3650万、占总人口的55%。

核心城市伦敦贡献了全国约20%

的GDP,是欧洲最大的金融中心。

5)

欧洲西北部城市群由大巴黎地区城市群、莱茵

-

鲁尔城市群、荷兰

-

比利时城市群构成,主要城市有巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、安特卫普、布鲁塞尔、科隆等。

土地面积约14.5

万平方公里,人口约4600万。

其中,巴黎是法国的经济中心和最大的工商业城市,也是西欧重要的交通中心之一。

在过去的世界经济格局调整中,世界五大城市群均以科技创新为核心竞争力,通过发展规划的不断完善、基础设施的互联互通、产业的分工协作等逐渐崛起成为各国提升经济实力、参与国际竞争的主要平台。

1

)

发达城市群的核心城市是创新资源的集聚中心和创新活动的控制中心,是高端生产要素跨境流动的门户。

东京集中了日本约30%

的高校和

40%

的大学生,拥有全日本

1/3

的研究和文化机构,以及全日

本PCT专利产出的50%和世界PCT专利产出的10%;纽约集聚了美国10%的博士学位获得者,10%的美国国家科学院院士;伦敦集聚了英国1/3的高校和科研院所,每年高校毕业生占全国的40%。

2

)

世界级城市群非常重视城市群内部的统筹规划

。1922年,纽约成立区域规划协会,分别于1929年、1948年和1966年编制了三份地区发展规划,为城市群的发展提供了保障;1937年,为了解决伦敦人口过度集聚问题,英国政府成立“巴罗委员会”,并根据该委员会提交的报告编制首轮大伦敦规划,奠定了伦敦城市群的空间格局。

3

)

基础设施的互联互通能够加强城市群内各城市的联系,世界级城市群具备现代化的城市轨道交通、完善的城际基础设施、发达的航运功能,并逐渐向腹地延伸。

东京和伦敦从交通发展方面提供了最优质的基础保障,两个城市群的轨道交通建设和运维水平处于世界前列。东京和伦敦都拥有出海港口,特别是在航空运输方面,东京拥有旅客吞吐量居日本第一二位的羽田、成田两个国际机场,年吞吐量超过1.1亿;伦敦拥有世界第三的希斯罗国际机场和英国第二大的盖特威克机场及其他3个机场,年吞吐量超过1.6亿。

4

)

产业分工协作使各城市能够在城市群发展中找准特色定位,实现优势互补。

以美国东北部大西洋沿岸城市群为例,纽约作为金融和商贸中心,华盛顿作为政治中心,波士顿成为了与“硅谷”齐名的高科技聚集地,巴尔的摩国防工业和卫生服务业发达。

3

中国城市群发展潜力榜单及分类

在2019年4月报告《中国城市发展潜力排名:2019》中,我们从“基本面+市场面”两个层面分27个指标研究2019年中国336个地级行政单位发展潜力(不含三沙),具体以基本面研判城市中长期发展潜力,以市场面辅助择时。

城市群是高度一体化和同城化的城市集群,我们继续从“基本面+市场面”两个层面分27个指标研究2019年中国19个城市群发展潜力。

长三角、珠三角、京津冀、成渝、长江中游发展潜力居前,之后是海峡西岸、山东半岛、中原、辽中南、关中平原、北部湾等。

长三角、京津冀、珠三角经济规模居前、产业创新实力领先,GDP、A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国的38.1%、64.1%、63.9%。

从人口看

,珠三角、长三角、长江中游、成渝、京津冀近3年人口增量领跑全国,分别年均增长142.4万、100.9万、87.3、63.8万、42.7万人,中原、海峡西岸、北部湾、关中平原、山东半岛、黔中等亦大幅增长,辽中南、哈长城市群人口减少。

从经济规模看

,2018年长三角城市群以17.9万亿元GDP一骑绝尘,京津冀、长江中游、珠三角、山东半岛、成渝、海峡西岸城市群紧随其后,GDP在4.2-8.4万亿元之间,长三角、京津冀、珠三角城市群GDP合计34.3万亿,占全国的38.1%。从产业创新看,长三角、京津冀、珠三角城市群依旧占据绝对优势,A+H股上市公司数和发明专利授权量合计分别占全国64.1%、63.9%。

从人口看

,2015-2018年珠三角城市群常住人口年均增加142.2万人,长三角、长江中游、成渝、京津冀分别年均增长100.9万、87.3万、63.8万、42.7万人;中原、海峡西岸、北部湾、关中平原、山东半岛、黔中城市群近3年人口年均增量介于18-42万人之间;兰州-西宁、山西中部、滇中、呼包鄂榆、宁夏沿黄、天山北坡城市群近3年人口年均增量介于1-9万人之间;辽中南、哈长城市群近3年人口负增长。

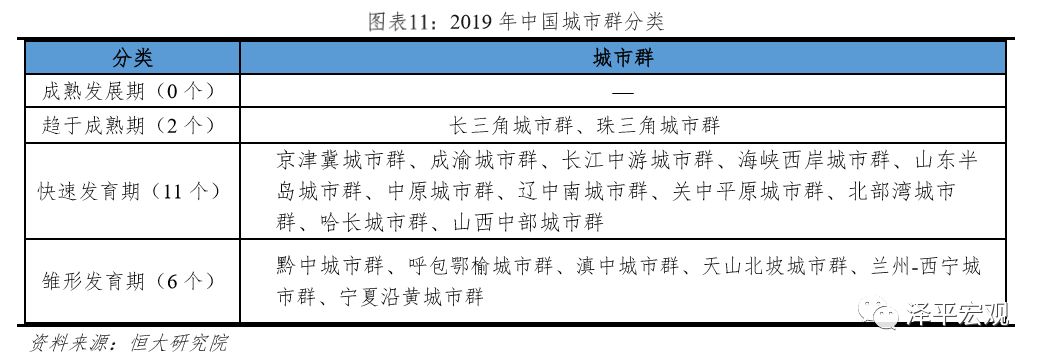

长三角和珠三角城市群进入趋于成熟期,京津冀、成渝、长江中游、海峡西岸等11个城市群处于快速发育期,黔中、呼包鄂榆、滇中等6个城市群处于雏形发育期。

中国暂时没有城市群达到成熟发展期水平。

趋于成熟期城市群2018年GDP在5万亿以上

,A+H股上市公司数在190家以上,年发明专利授权量在1.6万件以上,城市群分工体系逐渐形成、基础设施处于快速建设期。

快速发育期城市群2018年GDP多在1万亿以上,

但多数城市群的中心城市尚处于虹吸阶段,中心城市与几乎所有周边城市的人均GDP差距都在扩大。

雏形发育期城市群2018年GDP大都在1万亿元以下,

产业创新指标也在城市群排名相对靠后。

根据上述标准,

长三角和珠三角城市群进入趋于成熟期,京津冀、成渝、长江中游、海峡西岸等11个城市群处于快速发育期,黔中、呼包鄂榆、滇中等6个城市群处于雏形发育期。

中国五大最具发展潜力城市群

1

长三角城市群:

崛起的世界第六大城市群?

长三角GDP达17.9万亿元,是中国经济最具活力、城市层级结构最合理的城市群,已有六大城市跻身GDP万亿俱乐部,未来将以核心城市为支点构建南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五大都市圈。

长三角城市群包括:上海,江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州,浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等共计26市。

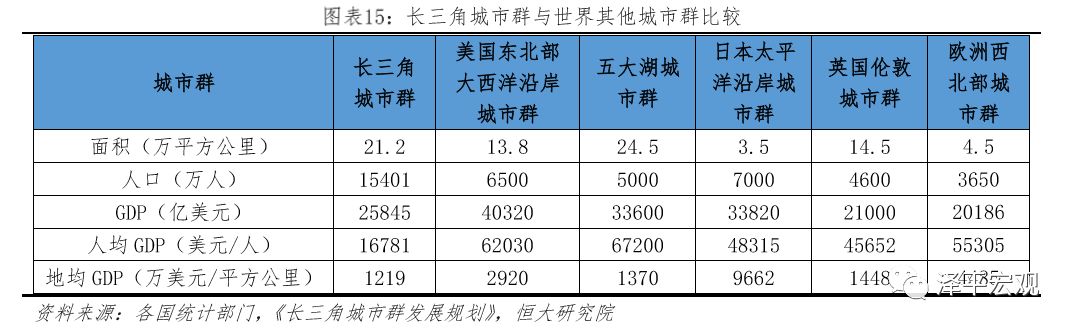

长三角土地面积合计21.2万平方公里,占全国的2.2%;2018年经济总量17.9万亿元,占全国的19.8%,和印度相当;常住人口1.5亿人,占全国的11%;A+H股上市公司市值14.4万亿元,占全国的18.7%。其中,上海、苏州、杭州、南京、无锡和宁波等6城GDP超万亿,占全

国万

亿城市数量的37.5%。

城市层级结构方面,长三角城市群呈现出“一超二特三大”的格局,是中国城市层级结构最为合理的城市群,体现了“龙头城市-中心城市-区域中心城市-中小城市”这一层次合理、结构清晰的城市体系。

上海城区人口超过了2000万,是长三角唯一的超大城市(1000万以上)。南京和杭州城区人口均超过600万,处于特大城市行列(500万以上1000万以下),未来将向超大城市进军。

合肥、苏州和宁波的城区人口超过300万,处于I型大城市(300万以上500万以下)行列。交通方面,长三角城市群是中国获准修建城市轨道交通最多的城市群,包括上海、南京、杭州、合肥、苏州、宁波、无锡、常州、南通、绍兴、金华和芜湖12城。整体来看,长三角综合实力突出,在中国19个城市群中最有潜力成为世界第六大城市群。

长三角一体化始于1982年,至今已走过近40年的历程

。

1982年,“以上海为中心建立长三角经济圈”的设想正式提出,最初范围包括上海、南京、宁波、苏州和杭州,之后不断扩容。

2008年9月国务院颁布《关于进一步推进长江三角洲地区改革开放与经济社会发展的指导意见》,提出要把长三角地区建设成为亚太地区重要的国际门户和全球重要的先进制造业基地,具有较强国际竞争力的世界级城市群。

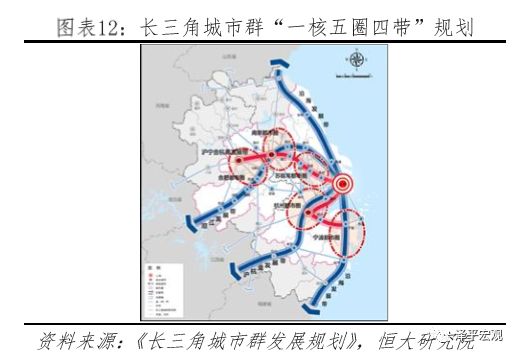

2016年5月国务院通过的《长三角城市群发展规划》提出构建“一核五圈四带”的网络化空间格局,其中“一核”即提升上海全球城市功能,打造世界级城市群核心城市;“五圈”即促进南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波五个都市圈同城化发展。

未来长三角城市群发展在于5大都市圈的同城化,这些城市本身已积攒足够能量,开始向外输出,带动所在片区发展。

2018年11月,国家主席习近平在首届中国国际进口博览会开幕式发表演讲时提到,将长江三角洲区域一体化发展上升为国家战略。2019年1月,上海市市长在《政府工作报告》中指出,要全力实施长江三角洲区域一体化发展国家战略,合力推进长三角一体化发展示范

区建设。

目前中央已明确在江苏苏州吴江、浙江嘉兴嘉善和上海青浦建设

生态绿色一体化发展示范区。

长三角城市群以电子、汽车、现代金融等产业为核心,致力于成为具有全球影响力的科创高地和全球重要的现代服务业和先进制造业中心。

上海的优势是创新能力强、服务业发展水平高、科技人才集聚;

江苏制造业形成集群;浙江民营经济发达;安徽有充足的劳动力资源,新兴产业发展迅猛。

具体来看,上海以汽车、电子、金融为支柱,三者占GDP的58%;A+H股上市公司数367家,占全国约1/10。

未来上海仍将聚焦总部经济、金融、科创等功能,向外疏解非核心功能。

杭州民营经济占GDP比重达到61%,以信息软件、电子商务、物联安防等为代表的数字经济发展全国领先。

苏州凭借紧挨上海的区位优势,深化与上海的对接,并善于引进外资,已有90家世界500强企业在苏投资。制造业基础雄厚、门类齐全、企业众多是苏州经济的优势,当下苏州的进阶之路在于借助创新进行传统产业改造提升和推动产业价值链的上移。南京作为老牌工业基地,以电子、石化、汽车、钢铁为支柱,致力于打造“芯片之都”。

家用电器和装备制造是合肥的优势产业,洗衣机和冰箱产量分别占全国2成和3成。其余城市支柱产业集中于电子信息、汽车、石油化工等。长三角城市群致力于成为具有全球影响力的科创高地和全球重要的现代服务业和先进制造业中心,未来主导产业关键领域创新方向主要包括电子信息、装备制造、钢铁制造、石油化工、汽车、纺织服装、现代金融、现代物流、商贸以及文化创意等10个

方面。

除此之外,长三角城市群基于创新链的新兴产业发展方向主要有6个方面,分别为新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新材料、北斗产业

以及光伏产业。

长三角石化、冶金等领域存在一定无序竞争,核心城市规划滞后明显,经济效率与世界级城市群存在差距。

第一,冶金、石化等资本密集型产业因具有投资总量大、投资回报周期长、对地方经济带动能力强等特点,受到地方政府青睐。

在23个长三角沿海沿江城市中,分别有13个和12个城市在“十三五”规划纲要中明确提到要发展石化和冶金产业。这种脱离市场供需关系的盲目招商引资,一方面造成了重复建设,另一方面降低了城市群的经济效率。

第二,城市规划滞后,过去实际人口的增长超过了政府的规划,基础设施和公共服务的供给并不能满足人们的需求。

比如,上海都市区的轨道交通运营里长分别为782公里,路网密度为0.11公里/平方公里,远低于纽约、东京等城市。

第三,长三角城市群反映效率和效益的指标,与其他世界级城市群相比存在明显差距。

长三角城市群人均GDP分别为世界五大城市群的3/11、1/4、1/3、1/3、3/10,地均GDP分别为世界五大城市群的2/5、9/10、3/25、21/25、3/10。因此长三角城市群若想真正跻身世界六大城市群,其在整体规模方面已经足够,需要注重的是区域内部的深度发展和生产效率的提升。

2

珠三角城市群:

携手港澳建设粤港澳大湾区

2018年珠三角城市群人均GDP达12.9万元、居中国五大城市群首位,城镇化率85.3%、中国最高,将与港澳“拼船出海”,打造国际一流湾区和世界级城市群。

珠三角城市群包括广东省的9市:广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆。独拥广州、深圳两座一线城市。土地面积合计5.5万平方公里,占全国的0.6%;2018年经济总量8.1万亿元,占全国的9.0%;常住人口约0.6亿人,占全国的4.5%,近3年人口年均增速高达2.4%;A+H股上市公司市值15.4万亿元,占全国的20.1%;人均GDP达到12.9万元,位列中国五大城市群首位。

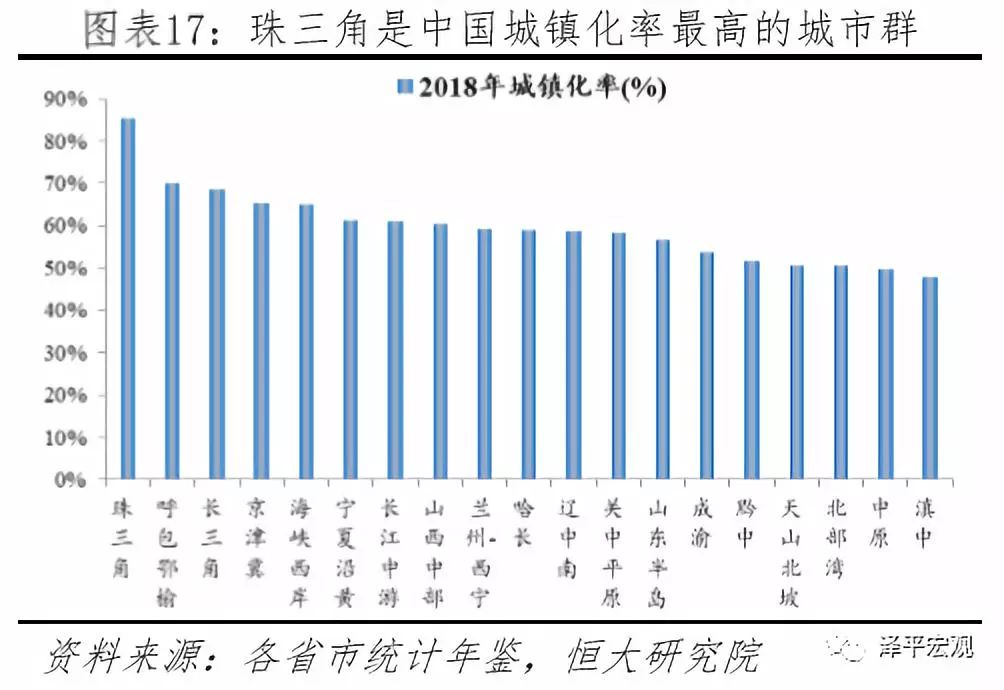

从城镇化角度来看

,2018年珠三角城镇化率达到85.3%,是中国城镇化率最高的城市群。广州、深圳作为珠三角城市群的“双核”,主要受益于改革开放。

广州GDP由1978年的全国第八上升到2015年的全国第三,之后被深圳超越,2015年以来人口年均增量超40万、仅次于深圳;

深圳从1979年GDP仅为香港1/172的小渔村到2018年超过香港成为活力四射的一线城市,2015年以来年均人口增量超50万、居全国之首。

2015年广东省政府编制《珠江三角洲全域规划(2014-2020)》,确立了珠三角城市群的定位和发展目标。2019年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》印发,真正把珠三角9市与港澳紧紧联系在一起,明确粤港澳大湾区要建成世界新兴产业、先进制造业和现代服务业基地,建设世界级城市群和国际一流湾区。

珠三角城市群制造业水平发达,未来致力于构建科技、产业创新中心和先进制造业、现代服务业基地。

珠三角的产业发展先后经历了接受香港和国际加工制造业转移的阶段和内需导向的本地化产业成长阶段,目前正在迈进门类更加齐全、功能更加完善的自主创新阶段。

在珠江东岸,以深圳、东莞、惠州为主体,形成了全国著名的电子信息产业走廊;在珠江西岸,以佛山、中山、珠海、广州为主体,形成了电器机械产业集群。

广州作为全省的政治、经济、文化中心,同时又是全国铁路和航空枢纽之一,产业以汽车、电子和化工为支柱,三者占工业总产

值的56%。

深圳毗邻香港,奠定了其作为珠三角金融、贸易和创新中心的定位。在全球新一轮科技和产业

革命、中国新一轮对外开放,以及粤港澳大湾区发展的重大机遇中,珠三角将构建

“

两主一副三级

”

的中心体系,并通过

“

集群化的产业聚集区

”

,形成区域重点产业的合理空间布局。

深圳和广州两大中心城市将从竞争走向合作,充分发挥其辐射作用,广州全面推进新型工业化、信息化、国际化,精心打造经济中心、文化名城、山水之都;深圳大力推动技术创新、体制创新,充分发挥经济特区的带头和示范作用,重点发展科技、金融、外贸等高端产业。

区域副中心珠海依托港珠澳大桥,深化和港澳的合作,重点发展商贸、旅游、生产型服务、物流等产业。佛山着重发展轻工业、以装备制造业为核心的先进制造业。肇庆积极承接广佛的产业与资本转移,做优传统优势产业,积极构建现代都市农业体系和传统优势产业转型升级集聚区,利用承东启西的区位优势,发挥中转港口的枢纽作用,拓展经济圈与广西、贵州的联系。

中山、江门将着力强化综合服务功能,继续加强与澳门合作,发展国际性娱乐、现代商贸服务、观光旅游产业。

除深圳外,珠三角城市主要以中低端制造业为主,自主创新能力有待提高,优质公共资源短缺。

第一,珠三角城市大都以中低端制造业为主。

珠三角城市群产业发展得益于20世纪80年代初和90年代初国际上的两次产业大转移,均以劳动密集型为主,产业结构趋同。

除深圳外,其余城市的当前支柱产业仍集中于机械制造、金属冶炼、纺织、食品、化工等中低端制造业,金融、信息、新能源、新材料等产业发展缓慢。

以金融业为例,2018年广州、深圳金融业增加值占GDP比值分别为12.7%、9.1%,而北京、上海达16.8%、17.7%;从增速看,北京金融业增加值同比增速为7.2%,上海为5.7%,广州、深圳分别仅为4.3%、3.7%。

第二,珠三角城市群与长三角、京津冀城市群相比,核心城市的自主创新能力仍待提高。

2018年广州、深圳R&D经费支出占GDP的比值分别为2.8%、4.0%,而北京、上海已经分别达到5.7%、4.1%。2018年广州、深圳发明专利授权量为1.1万件、2.1万件,低于北京、上海的4.8万件、2.13万件。

第三,优质公共服务资源短缺已成为制约珠三角城市群发展的瓶颈。

教育方面,珠三角城市群仅有中山大学、华南理工大学等4所985和211高校,而京津冀、长三角城市群均超过20所;

医疗方面,广州、深圳各级各类医院数量

分别为243家、134家,远低于北京、上海的713、349家。

3

京津冀城市群:

打造以首都为核心的世界级城市群

京津冀城市群整体创新水平在全国处于领先地位,A+H股上市公司市值31.4万亿元,占全国的41.1%。

近年顶层设计不断强化,将打造以首都为核心的世界级城市群。

京津冀城市群包括:北京,天津,河北省石家庄、唐山、保定、廊坊、秦皇岛、张家口、承德、沧州、衡水、邢台、邯郸等共计13市。土地面积合计21.5万平方公里,占全国的2.2%;2018年经济总量8.4万亿元,占全国的9.3%;常住人口约1.1亿人,占全国的8.1%;A+H股上市公司市值31.4万亿元,占全国的41.1%。

京津冀城市群的整体创新能力在国内有着明显的优势,从R&D经费占GDP比重来看,2018年京津冀为3.1%,明显高于长三角的2.8%和珠三角的2.6%,其中,北京市高达5.7%,远高于上海、广州、深圳的4.0%、2.8%、4.1%,也超过了OECD国家2016年2.4%的平均水平。

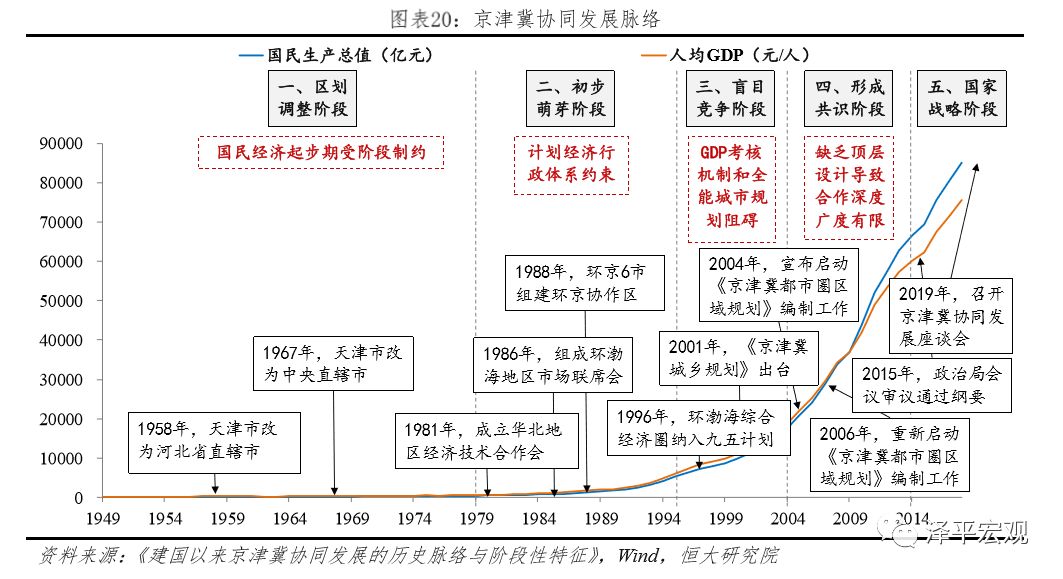

从2001年《京津冀城乡规划》出台开始,京津冀一体化顶层设计不断加强。

2014年习近平总书记在京津冀三地协同发展座谈会上首次将京津冀协同发展上升到国家战略层面。此后,《京津冀协同规划纲要》、《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》、《京津冀产业转移指南》等陆续出台。北京被中央定位为政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,要求建成国际一流的和谐宜居之都。

在北京功能定位发生深刻变化的同时,通州副中心加快建设、雄安新区设立并规划建设,以东城、西城为主的首都特区或呼之欲出。未来首都或与北京分开,首都是首都,北京是北京。

区域整体定位体现了“一盘棋”的思想,突出了功能互补、错位发展:北京是全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心,天津是全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融创新运营示范区、改革开放先行区,河北省是全国现代商贸物流重要基地、产业转型升级试验区、新型城镇化与城乡统筹示范区、京津冀生态环境支撑区。

规划重点包括三个方面:

一是疏解非首都功能;

二是全方位对接支持河北雄安新区规划建设,建立便捷高效的交通联系;

三是高水平规划建设城市副中心,深入推进京津冀协同发展,发挥北京的辐射带动作用,打造以首都为核心的世界级城市群。

京津冀城市群呈现

“

重工业

+

生产性服务业

”

的产业布局,高耗能行业占比近几年明显下降,未来将向

“

高端制造

+

科技创新

”

方向着重发力。

从产业结构看,

2018年京津冀城市群三种产业比例为4:36:60。

第二产业以传统制造和重化工为主,其中纺织、石油化工、钢铁、金属制品、汽车、电气机械、电子占比均超过5%,共计占GDP约35%。

第三产业以生产性服务业为主,其中批发零售、交通仓储、信息技术服务、金融、房地产、科技服务占比均超过5%,共计占GDP约42%。自去产能和加大环保力度以来,河北省高耗能产业占工业比重从2012年的44%降至2017年的38%。

分区域看,北京生产性服务业占比约53%,已基本实现向知识和创新驱动的创新型城市转型;天津装备制造和石油化工业占比均达约34%,当前仍处于主要依赖投资和重工业发展的制造城市阶段,但现代化程度已经较高;河北省产业以装备制造、石油化工、钢铁为支柱,资源城市仍然占大多数。

其中,石家庄、保定以装备制造、纺织业为主导,唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、沧州等城市以钢铁、煤炭、石油化工业为主导,张家口、承德以旅游、农业为主导。