01

对美国教育危机理解的两个极端

最近,我在《纽约时报》上读到一篇令人忧虑的新闻。一位专栏作家发表了一篇题为《当美国父母对孩子的爱变得有条件》的文章。

他从几个现代家庭入手,探讨了如今美国家长们不惜以“爱”为奖惩手段,迫使孩子精进学业。

当孩子努力学习、获得优异成绩时,父母就充分表现出关爱;但当孩子有所松懈或反抗、成绩不理想时,他们就故意疏远和冷淡。这让孩子产生一种认知:父母对自己的爱是有条件的,即自己必须达到父母所设定的成功目标。

很多心理学家已经证实,这种做法会对儿童的身心造成严重伤害,导致情感稀缺或功利性人格。作者因此痛心疾首地呼吁:

美国学生和家长为了竞争上精英学校,已经到了疯狂的地步,人们再不反省,美国教育就会在歧途越走越远。

严厉批评美国教育的文章每隔一两个月就出现,尤其每年三四月份更是达到高峰,因为正值招生录取的季节。但这篇文章引起我的注意,不仅仅是因为作者的评论,而且是来自读者的评论。在多达数千条回复中,得到800多个“赞”、排名第一的读者评论这么说:

“嗨,专家,你应该从你的小圈子里走出来,看看外面的世界。你所描述的根本不是典型的美国教育,也不是典型的美国家庭。那些削尖脑袋想挤进常春藤盟校的家长,只不过是你所在的不到5%的上流社会和富裕中产阶级而已。我当了27年的中学老师,我看见过无数个因为酗酒、嗑药、家庭破裂而荒废学业的学生,家长们的人生更是失败透顶。在他们眼里,学校教育一文不值。这才是美国教育的真正危机,也是美国家庭的危机。”

如果说美国教育是一个橄榄球,这两位分别向我们展示了球的两个极端。他们的观点当然不能代表美国教育的本质,不过也暴露出一些问题。那么,美国教育系统到底处在怎样的状态中?它在塑造怎样的人和人才?它依然配得上世界第一的光环吗?

我就从学前教育、小学教育、中学教育、大学教育、夏令营文化、教育券制度等几个重要议题来试图解读美国教育这个巨大的迷宫。

02

公立和私立:美国教育的两大系统

记得以前一位得过美国国家图书奖的美国教授在采访中对我说:“我不愿意去私立学校教书,因为只有公立学校才代表着教育的平等性。”当时我对这句话还有些懵懵懂懂,不解其所以然,如今回想,那位教授可谓是一个坚守美国核心价值的人。

教育从幼儿园到大学,美国教育都分为两个截然不同的系统:私立和公立。

但在1825年,美国教育系统雏形刚建立时,只有公立学校,而没有私立。这套公立教育理念正是美国核心价值观的体现:人人平等,每个人都享有公平的机会追求自由、财富和幸福。因此,公立学校不分阶层,对所有人开放,并用纳税人缴纳的税金来支持运作。支持公立教育的人相信,从这套系统中培养出来的人,会打破阶层鸿沟,将平等思想植于内心。

1831年,法国学者托克维尔走访美国,之后写下经典著作《论美国的民主》。期间,托克维尔敏锐地发现,美国社会中流行着建立公立幼儿园的思潮。当时的纽约市长在为托克维尔举办的欢迎酒会上祝词说:“我以教育之名——我们不断完善中的公立教育——作为整个国家的祝福!”

身为贵族,托克维尔一开始并不欣赏这套做法。他的想法和少数的美国富人一样,认为公立教育加强了社会阶层之间的流动性,可能是对文明和安定的威胁。但经过多方讨论和走访,他改变了主意。

他认识到教育用和平的手段来鼓励下层人民追求更高社会地位,由此减少了暴力和冲突。

托克维尔还发现,美国公立教育不仅教授孩子们语言和知识,而且还教导他们如何担负起一个公民的责任,这正是民主制度最吸引人之处。此后150年间,美国的公立教育扩大,从幼儿园一直扩展到小学、中学乃至大学。

美国人用一个专有名词来形容这个过程:

“教育阶梯”(educational ladder)

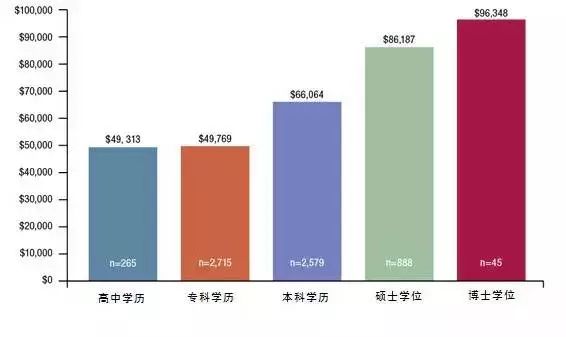

。大部分孩子在5岁时进入幼儿园,也有一些在3、4岁时进入学前教育班。然后,小学一般花5到6年,初中2到3年,高中4年。高中毕业后,绝大多数学生会进入大学,还有一些会在社区学院读2年,学习职业技能,取得“类似学士学位”(类似于我国的专科学历)。一般来说,学士学位已经能帮助人们找到一份不错的工作了,不过也有些专业要求必须有硕士甚至博士学位,比如法学和医学。一般来说,工资和学历紧密挂钩(如图所示):

“教育阶梯”是美国梦的精华和基石,反映了美国人最推崇的人生观:

在机会均等的基础上,靠个人努力实现成功。每个人都可以靠自己的双脚一个台阶一个台阶往上爬,直至最高点。一个人的成就取决于个人能力,而不是所处的社会阶层;所以成功了,众人为你喝彩,失败了,也不要怨天尤人。

90%的孩子都会上免费公立小学和中学,另外10%则会进入私立学校。绝大多数私立学校都是教学学校(religious schools),挂靠于某些教堂,从教会那里取得经济资助,同时家长们也需要支付学费。这些教会学校的主要任务就是传授宗教教义,而这在公立学校是不被允许的。不过,大城市的很多家长把孩子送进教会学校,并非为了让他们成为虔诚的基督教徒,他们只是倾向于认为这些私立学校比公立学校更安全、教学水平更高。

为了和私立学校争夺生源,大城市里的公立学校纷纷设立特许学校(charter schools),也就是从属于公立教育系统,接收政府资助,但同时采用私立式独立运作的学校。目前,美国的50个州立有43个州都支持特许学校。2014-2015学年,美国共有6700座公立特许学校,教授290万学生。

03

精英教育与平等教育的理念冲突

此外,一小部分私立学校是精英私立学校(elite private schools)。因为学费高昂,这些学校里的孩子几乎都来自富裕的上层社会。偶尔,也会有天赋出众、家庭一般的孩子获得奖学金。家长们把孩子送到这些精英学校,除了接受教育外,最大目的是为了和其他上流社会的家庭结识,形成关系网,从而维护后代的社会地位。

和教会学校不同,这些精英学校和追求平等的美国教育理念是冲突的。精英学校为一小部分孩子提供了别人无法企及的资源、机会和上升空间。过去,人们普遍认为精英学校的数量极少,不可能取代公立学校的主导地位,所以对它们的态度非常正面。但最近10年来,随着社会贫富差距的进一步拉大,普通民众与精英阶层的对抗情绪高涨,针对这些精英学校的批评也日益尖锐。

最近一个统计数据揭示,尽管只有不到5%的学生进入精英私立学校,但35%的哈佛大学学生都来自于这个小群体。

很多人都在质疑:机会的大门是否只对富人敞开,美国的平等精神是否已经被蚕食?

美国教育系统中还存在着另一个不平等。

即使都在公立学校,不同学校的孩子也会接受到质量千差万别的教育。

传统上,绝大部分政府拨款并非来自于联邦政府——相对公平的联邦政府拨款仅占总资金的10%——而是来自地方政府的税收,尤其是地产税。各个城市和社区缴纳税款的不同决定了该地区公立学校的资金。位于富裕家庭或中产阶级聚居区的学校能获得更多资助,因而拥有美丽的校园、一流的老师和先进的器材。反之,位于贫民区的学校就只能在破破烂烂的状态中勉强维持运转,形成恶性循环。这也就是开头那位读者回复中所描述的现实。

为了让贫民区的孩子有机会上好学校,一些州目前正在尝试推行教育券制度(vouchersystems),即拨给家长一笔固定金额的代金券,可以在大部分公立学校使用,这样孩子就能跨区上学。实行的效果可谓喜忧参半。

04

社交沟通与智力技能同样重要,都要培养

在传统的教育理念上,美国学校一向以培养批判性思维为首任,知识灌输居于次位。老师鼓励学生在课堂上随时提问,向众人表达自己的想法。这个理念是美国另一个核心价值观的体现:个人自由和独立自主。

在这种氛围中,社交和沟通能力被视为与智力技能同等重要。

为了让孩子培养各种能力,学校将大量课外活动课程(extracurricular activities)纳入每日教学中。对中国孩子来说可有可无的课外活动,对美国孩子却都是必修课,甚至比文化课更重要。对美国人来说,课外活动体现了孩子与众不同的个人能力、成熟度、责任感、领导力和团队合作能力,所以在大学招生中,课外表现是必不可少的一项指标。

在极其丰富的课外活动项目中,有三项最为举足轻重,其中排名第一的就是运动。

大多数美国人认为年轻人必须在运动学会如何竞争、获胜,获得“成功的素质”。这种思想已经融入美国国民性中,因此竞技体育(competitivesports)也被视为最重要、最能对前途一锤定音的课外活动。其中,最受欢迎的是橄榄球、棒球、篮球、足球、冰球等团体比赛项目。有时候,家长和孩子不惜以学业为代价,增加训练和联赛,以期取得佳绩。

学生会(student government)是另一种培养领导力、竞争性和合作能力的课外活动,参加者需要通过发表政见和拉选票来竞选职务。

虽然这些学生干部在实际中并不能对学校的整个发展规划起什么作用,不过竞选和组织活动已经让他们得到锻炼,也是简历上漂亮的一笔。

最后,如果想上名牌大学,义工是不可或缺的。