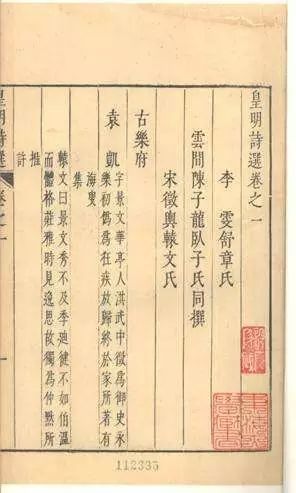

顺治四年(一六四七)中进士的另一位几社成员宋徵舆(字辕文),心态也是复杂的。宋徵舆为松江府华亭县人,早年与陈子龙、李雯一起选定《皇明诗选》,交往密切。顺治四年秋,夏完淳通海遭捕后,被解往南京会审,路过常州遇到了宋徵舆,有诗说:“宋生裘马客,慷慨故人心。……风尘非昔友,湖海变知音。”(《毗陵遇辕文》)“非昔友”是指两人的身份发生了变化,“变知音”则说彼此已有了隔阂。结合这两句看开首的“裘马客”之描述,似乎就有了一种别样的意味。

宋徵舆早年与陈子龙、李雯选定的《皇明诗选》

关于明末社局中人后来参加清朝科举的情况,杜登春《复社始末》有过一段说明:“本朝定鼎,人才汇征,南国文人竞赴宾兴之会,乙酉、丙戌连举孝廉,两秋之间,社中诸子联镳登选者,相庆弹冠,类皆明末孤贫失志之士。”其中就举到了宋徵舆。由此看来,宋徵舆的应试,颇关出处和生计考虑。

但不管如何,面对昔日同志半登鬼录的现实,宋徵舆也得给自己的良心一个交代。在《夏瑗公先生私谥说》中,他回忆了和陈子龙给夏允彝议谥的经过。当陈子龙决定以“忠惠”定谥时,宋徵舆问他“惠”之所指。陈子龙说:“知死必勇。夫夏子岂不知致愤于疆,必有与毙哉?岂不知绝脰剖肝,足以耀志哉?以为彰誉而残民,亦勿攸济,有勿忍也。”宋徵舆听了说:“善哉,吾未之前闻也。《礼》曰:君子表微。夏子之惠,非吾子勿闻。若夫忠,则行人知之矣。”接着,他发了一段议论:“及顺治四年,孟公死于吴氏之难,侯生岐曾、张生宽,与者数人焉。夫使孟公有知,不亦恨于多杀国士而重思夏子乎?忠则犹是也,而惠竭矣。”(《林屋文稿》卷十一)对陈子龙连累多人的做法,有些不以为然,这很透露了他内心的复杂。循着他的思路往深里讲,如果说组织民众做无谓的抵抗有“彰誉残民”之嫌的话,那么陈子龙为逃生而连累无辜,似乎就不仅仅是“惠竭矣”的问题。我们很难想象,这样的话会从陈子龙曾经最要好的朋友口中说出。宋徵舆后来官至福建学政,颇称得人。

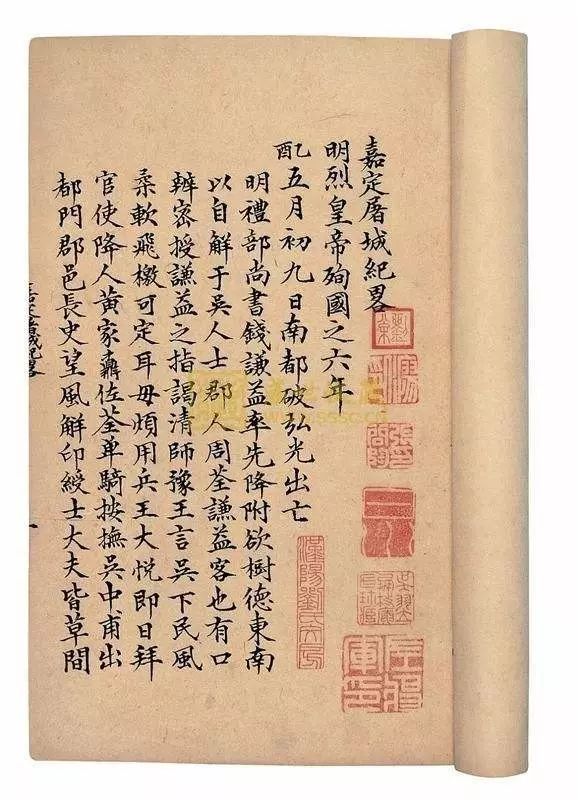

不仅出仕的人会有精神包袱,隐居不仕的人,面对有些死者,心里也会不安。嘉定的王泰际(字内三)与黄淳耀为同榜进士,《嘉定屠城纪略》中说,嘉定城破前,王泰际曾劝黄淳耀打开西门,给逃难的百姓放条生路,语极哀恳,却被黄淳耀断然拒绝。王泰际乃“急走南门,缒城逸去”,最后活了下来。在《侯岐曾日记》中,他和长子王霖汝(字公对)的名字曾多次出现,可见两家往来还算密切,侯家对他的提前脱逃也是能接受的。问题是王泰际自己心里并不坦然。入清以后,他坚持隐居不出,以遗民终老,但“畏死”的形象,始终让他不能自安。

王泰际去世后,其同乡张云章为作《贞宪先生传》,拿他与黄淳耀做比较,还替他辩解说:“天下莫不知黄先生之义烈,然而犹自谓可以无死者,与先生皆未受职,且黄先生有父而先生有母,忠孝可以两全也。……噫!黄先生与先生皆非畏死者,苟可以不死而仍不失吾之所守,亦何必以其身委之一烬?士之有君,犹女之有夫也。其以身殉夫者烈也,终其身守之不变者贞也。士不幸而遭国家丧亡之日,所出唯有两途,与夫既嫁而孀居者何以异哉!”(《朴村文集》卷十三)以意逆之,张云章的这番说辞,未必不是生前得之王泰际本人之口。

对于黄淳耀他们的抵抗行为该如何评价,现在已不再重要。从现有的材料看,即使在守城的当日,也有人对他们的努力不抱希望。顺治二年六月十六日,黄淳耀给另一位守城负责人龚用圆(字智渊)写信说:“今早至南关,见我兄区画谨严,井井有法,所练乡兵皆俯首承教,当由贤昆季忠愤之气实有以慑服之也。而偷生败节之徒,辄哂为螳臂当车,自毙身命。噫!读孔孟书,成仁取义,互期无负斯言而已。若辈无知,一任诮笑可也。”在孤立无援的情况下,“成仁取义”需要以生命做代价,这是任何人都明白的道理。黄淳耀他们的自我牺牲精神,无论如何都是伟大的。

生命对每个人来说都只有一次,取舍之际,各人的考虑永远是不同的。太平年代的人,永远无法体会乱世人的心情。但我们必须要明白,承平之世写道德文章易,危难之际行杀身成仁难。这是读书人最易忽略的问题。时势既能造英雄,有时也会成为人性的镜子,照出人类的复杂和一些人的尴尬。

* 文中图片来自网络