不知不觉,创新工场也将迎来9岁生日。在最近的一个媒体沟通会上,我分享了创业9年的几个小故事。这9年里,世界发生巨变,VC行业竞争也不断加剧,行业规则也在改变。

以下内容由“量子位”(ID:QbitAI)整理写作

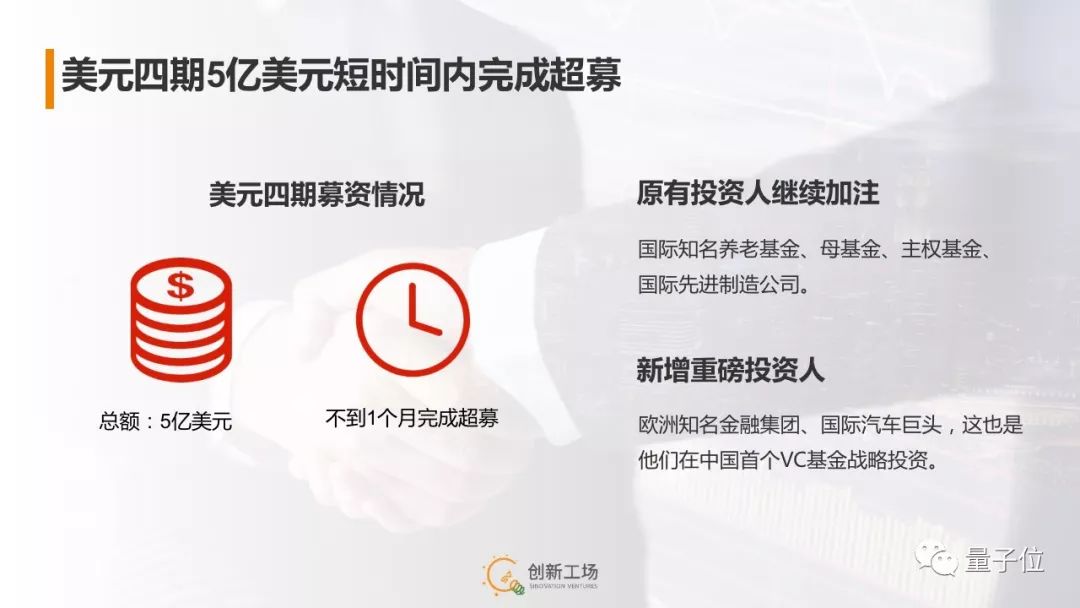

创新工场在2009年创立,到今天为止我们刚完成了

第四期

美元基金

的募资,总额

5亿美元

。同时

第三期人民币基金

也已经启动募集,总额

25亿元

。

所以今天既是创新工场创业9年的回顾,也是我们对世界变化的看法。

创新工场创立伊始,最初定位是

创新孵化

,有孵化也有投资。我们第一期美元基金启动时总额只有

1500万美元

,团队挤在清华创业园里,当时住如家、坐经济舱,同样是一个创业维艰的过程。

过去每次融资,我通常要飞好多个国家,过程并不轻松。二期基金募集的时候,2012年,我一个人拿了一个小行李箱,密集地飞了

13个

欧洲城市,见了

15位

投资人,回来以后就得了很严重的病。

屋漏偏逢连夜雨,当时穷,只能一个人飞,而且也没融到几个钱,欧洲普遍很

保守

,我们又是一个

创业型基金

,对于当时的中国市场,他们也不见得很有信心。最后那一次还丢了所有行李,商业计划书等都在其中。

这样的往事很艰辛,而且都不好意思对外说,因为大家都觉得你们很厉害,于是只能挺着。

好在每一次最后都能顺利完成募资,哪怕是三期的时候,全球金融市场情况都不好,当时很多基金都拿不到钱了,我们也不容易,幸运的是在关键时刻,有一些支持和信任我们的朋友,他们不是标准的财务投资人,比如富士康、新东方的朋友,当时多亏他们支持,我们才得以保证了

逆市条件下的融资成功

。

不过过程中有泪、也就有笑。

这一次募资感受就完全不同。我们开了一次

LP会议

,他们听说新一期要启动,就纷纷表示要多投,所以基本在我们募资还没正式开始,老投资人就都已经给出了投资的表态。

为了这次募资,其实有一个既定的

美国出差旅程

。第一站是见一个

大退休基金

,讲完当天他们就表示要投1亿美金,但这会远超出我们的既定规模,所以没有要这么多。第二站就见了

西班牙银行

,他们也希望直接给1亿美金,但相同的原因,我们也没有要这么多。

这两站见完之后,原本我们设想的3-4亿美元的基金,已经远远超募了,我们内部考虑再三,觉得不能再融,否则会出问题,于是只好取消了接下来的行程。

所以原本可能一个月的募资出差,最后在一周之内就有了初步结果,我跟CFO璞玉说,不融资就放个假,你这次在纽约好好玩,我也陪陪家人。

然后接下来的时间里,两家LP也对我们做完了尽调,整个募资也就在短短一个月内,以

超募

告捷。

这次之所以如此顺利,有

大趋势

的原因,比如大家对中国市场趋势的看好,对人工智能的积极态度。

但也是我们

创业努力

之后的回报。这些投资者尽调后发现,创新工场所创造的历史回报,不但是中国国内,而且也是国际最高的基金之一。

而且在刚过去的2017年里,创新工场是

全球第三

的

独角兽投资者

,我们旗下一共有

6家

新晋独角兽(估值超过10亿美元)。

另外,我们在AI时代的一些新想法、新打法也获得他们认可,比如

创新工场AI工程院

,被他们认为是一种很独特的优势。

也就是说,我们创业这9年的品牌优势和回报都得到了认可,这让我非常自豪。

创新工场基金及代表性项目

也是在这个过程中,我们也能清晰感受到

全球格局的变化

,可以结合我们自己的体会做一些分析。

我自己是70年代到的美国,90年代搬到硅谷,算是见证了硅谷的光荣和奇迹,同时也看到了成功带来的

傲慢与偏见

。

那个时代的王者,不止是硅谷的,也是全世界的,从Wintel时代(Windows+Intel),到Google、Facebook,一直都如此,全世界没有什么地方的创新可以与硅谷相提并论。

所以

硅谷中心化

的思维,在硅谷非常普遍。

当年有一个特别牛的美国VC,可以排名前三,我们到他办公室跟他谈到中国的布局和投资时,他的回答是,实在太远了,他美国之外的地方都不太愿意去,甚至都不想去硅谷之外的地方,因为硅谷的项目就已经很多了。

但这更多是礼貌性的说辞,更真实的原因可能是美国为中心、硅谷为中心的理念。

然而就在这10年左右的时间里,全球创新和科技发展的格局发生了很大变化,最后导致了

“宇宙裂变”

。从美国硅谷为核心的单一宇宙,已经变成了中美平行宇宙。

简单归结来讲,就是中国潜在的

超级市场

,吸引了第一批厉害的VC入场,帮助一批

创业者成长和崛起

,并且在激烈的竞争淘汰中形成

新的产品和商业模式

,进而又吸引更多用户,然后又形成更大的市场,如此

良性循环

转动。

这其中的关键因素也显而易见:

-

没有

巨大的市场

,一切没有基础;

-

没有

很大的基金和投资人

,没有推动力;

-

没有

高执行的创业者

,更没有源动力。

而且中国

改革开放、经济崛起、互联网、移动互联网

等浪潮,带动了更多领域爆发,VC成长也很快,这都是其他国家不具备的。

中美的两拨创业者也不同。

美国人的思维,创业就是就是要做

最突破的创新

,做前人没有做过的东西,所以硅谷出现了现在我们见到的Google、iPhone、特斯拉和SpaceX等,都是足够改变世界的事情。

模式上也以

技术型

为主,崇尚

轻公司

,避免强运营,更别说有数万人规模的团队,平台为主。而且也都是

使命导向

的,比如Google、Facebook,会认为

整合全世界信息、连接全世界

比盈利更重要。

美国的思维和模式,在实践中演化成了一套

标准创业逻辑

,不时带来创新,也非常值得尊重。

但当硅谷和美国一直生活在“宇宙中心”,就可能不会预料到还会有另一种模式壮大起来,甚至裂变出一个平行宇宙。

这就是中国的创业模式。如果我们现在描述中国成功的公司,不论是BAT、TMDXJ等等,都不来自突破式创新。

每一个很牛的中国公司,可能都是

先学习、模仿美国

,慢慢把

本土化

做起来,过程中可能有

山寨

,但也有

微创新

,以及

快速迭代

,然后就越跑越快,以此培养出一批优秀创业者。

所以中国创业者至今有两种很好的教育。

美国的创业者是遭遇不到中国市场一样的竞争的,所以也少有美国公司真正在中国市场竞争中成功。

美国的竞争

更绅士,讲礼数

,即便决斗也是“一人走10步然后回过头来互射”。

中国就更像古罗马竞技场里的决斗,没有规则,

胜者为王

。激烈到你已经成为了市场第一,可能还要思考如何把第二名的市场份额也要吃下来。

所以

中国科技公司越做越重

,也有它的内在原因。

比如美团等公司,拥有非常重的配送团队,但当它真的把配送做到极致、把每一单配送成本都降到最低的时候,其实就在形成

非常高的竞争壁垒

。

但中国市场太大,机会太诱人,也会逼迫创业者永无止境去挑战、成长。所以我们看到了美团开始做打车,滴滴开始配送外卖。

中国的竞争真的太激烈了。一不当心,其他人就可能趁虚而入。在微信支付迅速崛起的那个冬天,马云不就说:支付宝像是遭受了珍珠港袭击。

这些在美国都是难以想象的,而且中国公司不仅通过

把模式做重建立壁垒

,还形成了

免费、低费率的商业模式

,像eBay这样的赚交易费的模式,很难在中国与淘宝、天猫竞争。

另外,之前全世界都是美国高科技的殖民地,所以美国公司在进入其他国家的本土化过程中,思维都是打造一个

巨大的全球品牌

,让这个平台为全世界所用。

但这就可能缺乏设身处地的同理心,中国创业公司则不会,他们在本土击败了美国竞争者,再到其他国家的时候,就会更加富有

同理心

,通过投资你、帮助你,跟你

一起成长去全球化

,而不是同其他国家的本土创业项目直接竞争。

比如滴滴的全球化就很有意思,他们进入印度、巴西和俄罗斯等,都是

投资、结盟当地公司

,甚至像建起一个

反Uber联盟

,并在这个过程中产品输出、技术输出,现在印度、巴西的打车软件,都越来越长得像滴滴。

所以在我看来,不久以后的全球科技出海版图很可能长这样:美国公司的巨大平台依然占有

英语系国家和西欧

,中国公司可能会在

东南亚、伊斯兰国家、中东和非洲

等占有优势。剩下的南美和东欧,各有优势,可能还会有竞争。

而且中国模式跑出来以后,因为

竞争出身

,反而

商业模式、融资能力、吃苦耐劳

都很强,人聪明又很努力,你看曾经有一家创业公司对他想吸引的人才说:“我们这里没有那么拼,也就996而已”,但它即将是香港上市的巨头。

所以冥冥中这些年的经历,发展出了

中美双寡头

的时代,当年中国只是借鉴美国模式,但现在已经有了很重要的

本土创新

。当我们跟美国人谈头条、快手、摩拜、VIPKID这样的公司,以及他们的用户数据等,都会让他们大吃一惊。

最后,像如此便利的

移动支付

,未来也是中国模式的竞争力之一,会推动中国公司、商业更快速成长。

我们坚定看好中国未来整个高科技产业的价值,创业创新在这里会越走越好,在

潜力、市场、人才和数据

方面,中国的价值都非常巨大。

数据

之所以成为优势,跟AI发展也紧密相关。

创新工场之前提出过

OMO

的概念,即

线上线下数据的融合打通

。之前很多数据无法打通,但

传感器

越来越好,之前很多数据不知道如何发挥价值,现在AI可以很好利用。

我们真的在经历非常巨大的AI变革。可能大家都没意识到,因为之前或现在AI给人的印象,更多还是几个很厉害的科学家,带着他们的学生做出一些产品、技术,然后卖出去。

其实并不是这样,当全世界只有100个顶级AI科学家的时候,他们是稀缺资源,必然以技术为主、专家为王。

现在的旷视Face++、商汤都是这样的模式,然而一旦更多人才投入这个领域,还有平台化技术不断让

AI门槛降低

,就会有更多人进来,世界就会变得更加不同。

特别是AI技术从技术为王、专家为王,变成

应用为王

的时候,结合数据的优势,AI浪潮和效应就会更为明显。

之前也谈到过,AI可能会有这样四波浪潮,有些已经发生,有些正在发生,有些尚未发生。

-

第一波,AI技术在

互联网

应用上的变革,比如今日头条、美图等应用;

-

第二波,

商业

上的应用,如银行、保险、医院等把它们已经存储的数据用AI算法来产生商业价值;

-

第三波,

新的数据采集

和新的应用,比如视觉和听觉的数据,智能音箱和智能摄像头的应用,带来无人商店、安防等方面的创新;

-

第四波,可能不止于软件,还有硬件,机器人、无人驾驶等,

自主

穿行在真实社会中。

这四波浪潮都价值巨大,你很难说哪一个潜力更大,而且它们同时发生,这也就是创新工场为什么要全力押注AI。