从18世纪码头城市、港口城市,到19世纪的车站城市,再到21世纪的交通枢纽城市,历史发展轨迹告诉我们,产业升级、城市演进和交通系统是相伴而生、相伴而行的。未来一个地区的竞争力关键是全要素生产率,其很重要的体现在我们产业、空间的组织效率上。

产业、交通和空间,有什么基本规律?

传统的经济地理学告诉我们,农业在空间上的布局,是沿着铁路、河流和城市展开的,距离城市距离越近,附加值更高;工业在空间布局方面,交通区位决定了工业区位的基本格局,产业集聚和劳动力集聚带来了第一次和第二次的偏移;商业、服务业是我国城市发展的重点,市场原则适合低等级中心地,比如理发店和菜市场,行政原则适合中等级中心地,那就是医疗、教育这些产业,按行政区划来配置,交通原则适合高等级中心地,就是CBD、大型的商贸中心。

有些政府宣称把批发市场疏解了,并作为政府成绩,但批发市场是阿里巴巴和电商把它消灭了

,简单的传统商品交换的空间,完全可以通过网上解决。其实政府真正应该主导的,是教育、医疗代表的公共服务业的空间调整,其它类型的产业很难靠是政府那只看得见的手去调整的。

上述模型告诉我们,产业在空间布局和交通系统之间是有紧密关系的。再进一步看,传统经济学在建立的经济学模型之前,通常会构建假设条件,通过假设条件建立数学分析模型,假设产业在空间上是匀质分布的、不会因为集聚带来报酬递增,是完全竞争的。所以我们今天使用的经济学预测模型都是线性模型。在全球化和国际贸易一体化的情况下,产业的空间关系发生了新的变化。产业在空间上体现为高度集聚,集聚后首先是基础设施的共享,可以大大降低成本,其次可以不断细分,产业之间合作加强,市场经济第一个特征,就是分工经济,恰恰是因为分工带来了社会巨大的进步,这个是产业链条之间的匹配效应;第三知识信息环节从制造业环节分离出来,集聚在一起,会产生化学效应,传统的工业时代,我一个产品给你,我就没了,但对信息经济来讲,我有一个思想给你,我没有少,你有思想给我,你也没有少,我们每个人有了两个思想,不同的思想交流过程中,会产生第三、第四个思想,这就是今天信息经济区别于传统工业经济的强大所在,这就是产业知识信息环节的化学效应。因为“基础设施共享、产业链条匹配和知识信息化学”三大效应,形成了产业在空间上集聚后带来的极大的报酬递增,并且在城市空间上形成了垄断性的空间,也可以说是专业化的生产空间。

这样看来,

社会经济一旦发展进入这个态势,它的增长一定是非线性的

。今天唯一能预测准的就是预测是不准的。未来不是预测出来的,是创造出来的。要创造好未来,不能再拿接棒球的线性思维接高度发展中一系列不确定的飘忽不定的气球。所以未来在投资、城市发展中,应该充分重视产业空间集聚所具有的共享、匹配、学习效应。包括现在很热的特色小镇,哪个不是符合这三个特征的?不具有着三大效应的产业空间,在区域一体化的竞争和合作中,很难取得成功。

产业集聚、报酬递增、运输成本之间,是有紧密关系的。按新空间经济学家的追求,希望通过建立一个微观经济学的模型,解决这个问题,但实际对我们做重大判断来讲,不需要做得特别精确化,而是解决一个正确判断就行了。所以采取了一种变动的方法考虑,

产业和交通之间定性的关系,按照和运输成本之间的对应产业,大概可以分成三种关系:

第一种产业是资源能源型的产业

,这类产业的基本特点,运输成本通常占生产成本的比例达到30%以上,所以需要低成本的运输方式,就是港口、水运、货运铁路,我们国家的钢铁化工代表着资源能源产业,基本就是沿海沿江。在别的地区布局这类产业,是没有竞争力的。

第二就是资本密集型产业

,它以资本为代表的产品快速流通,流通的效率越高,资本利润率越高。对产品要求能快速实现从工厂门口到客户门口,能实现门到门运输的,就是汽车、公路运输。所以我们国家这么多地方搞工业园区、经济开发区、高新区,哪个不是在高速公路沿线布局?到现在为止,这些园区、新区搞得成功的,没有一个不是在沿线布局的。有经济学家统计过,长三角上海到南京300公里长的沪宁高速公路两侧20公里空间中,集中了上海市和江苏省工业制造产值的60%以上。

第三类就是信息密集型产业

,需要信息快速流通。但对信息经济来讲,仅仅有信息的快速流通是不够的,因为对信息产业来讲,人和人之间面对面的交流,没有哪种方式能取代,无论是今天的互联网,电视电话会议,VR技术。因为对信息来讲,我们面对面交流,语言交流部分只占信息交换量的不到50%,大量的信息是靠我们面对面之后双方的眼神、肢体语言甚至情绪、气场的相互影响。这些东西没有哪种科学技术能取代,你不知道下一分钟情绪是什么样。信息的载体就是人,更要快速流通。所以它对应的就是航空和高铁。广州的产业为什么发展得不如北京、上海、深圳?因为它关系已经错配了。

简单总结一下,制造业向成本洼地集聚,生产性服务业向要素高地集聚。某新区的“曼哈顿”是一个成本洼地的区位,不是一个要素高地的区位。随着交通网络、互联网的发展,高端生产性服务业的服务范围和距离大大延伸,但是它的空间接近性变得更有价值。

有了产业交通空间协同的理论,再回头看看2004年奥运版北京城市总体规划,由时任温总理签了“政府组织、依法办事、专家领衔、部门合作、公众参与、科学决策”的总体方针,当时所有国内外知名的智库、最有名的大家都参加了。最终确定了“两轴两带多中心”的方案。但是产业布局,交通网络都不是了“两轴两带多中心”的结构。

所以后来有关领导总结,对北京的功能疏解失败了

。

同时在国家新型城镇化推进过程中,有关机构建议我国城市要转型发展,特别是从规划,就开始转型。因为过去我们的规划是计划经济的规划,对市场力量关注不够。这里面特别强调了,目前很多城市规划基本都没有很好的考虑城市功能,不断变化的城市经济,往往忽视市场力量、公共机构的重大投资计划;回头看北京,当时做那轮规划,北京新机场、北京南站根本没有考虑到,而这些东西,都是决定北京未来30年基础性的设施。

同时变化也要从大学的规划学院、规划行业、关键部委,尤其发改委和住建部发起。最近住房和建设部主管部长也提出,过去我们单纯用工程思维来看待复杂城市问题,已经曝露出方法失效,工具不适的短板,限于物质空间的规划,不会用公共政策、管理制度、社会构建等方法解决复杂的城市问题。所以未来,我们城市发展需要多方的力量,特别是资本的力量,大家共同协同,形成制度改革、城市规划建设、发展融为一体的服务型政府、服务型的城镇化运营商和服务型的智库,中国的城镇化才能真正的搞好。而这些东西,将来特别是我们城镇化的运营商、智库,都应该是我们资本市场值得关注的。未来应该把提供产品转到提供服务,房地产商转成地产运营商,传统的规划设计机构转成支持服务商。

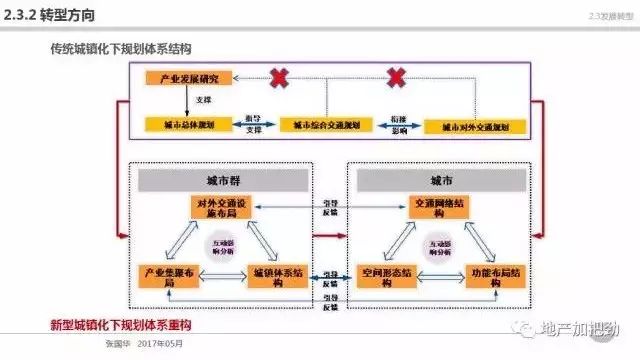

相应的,城市也要进行转变。过去城市发展,是以城市总体规划为核心,别的东西要么和你做一个衔接,要么不接,未来城市应该转到两个层面,一个是城市群,重大基础设施、产业布局、城镇体系结构,要高效协同起来,协同好了再看城市内部,城市交通网络和城市的功能结构,和空间形态,这个再协同起来,城市才能高效运转,才能把今天面临的城市拥堵、大城市病有个系统的解决。比如哪些地区是资源能源型的产业区位,哪些是资本密集型,哪些是信息密集型,这些产业哪些是面向全球服务的,哪些是面向全国服务,哪些是面向区域服务。相应的,交通服务网络,配置到相应高的水平,空间资源上给产业配置集约高效。更好支持参加全球竞争合作,这样未来我们的产业在全球的竞争、合作中才有更大的作用。同时城市层面,城市将来主要是两部分,构建发达货运枢纽体系支撑制造业为代表的产业布局,发展以轨道交通为代表的客运疏运体系契合城市的生产性服务业、公共服务业和生活性服务业的中心体系,快速路网决定城市的平面坐标,快速轨道网络决定城市的纵坐标。

三、大城市胜利之路:怎么做?