本文为天天说钱团队原创作品

“科创离不开制造业”,深圳近日如是说。

01

为支持科创与制造业,深圳并不只是嘴上说说,而是投之于行动。

近期接连展开了大动作,

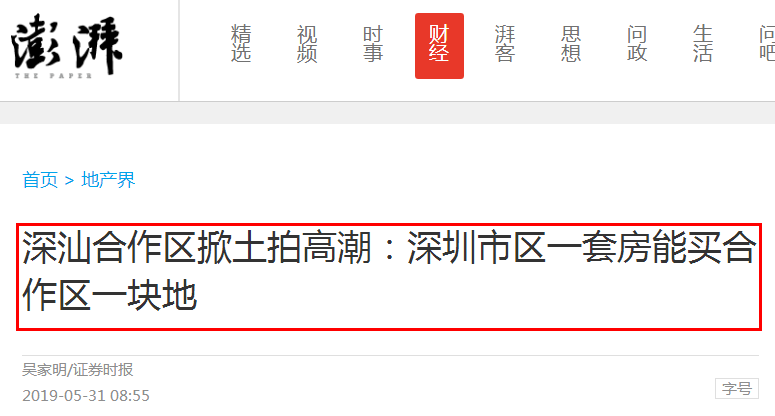

其中最重要的一个动作,就是这两天在深汕合作区卖地。

一听到卖地,大家第一感觉是反感,想到了土地财政。

事实上,深圳是内地为数不多的已摆脱土地财政的城市,也即基本不依赖房地产发展经济。

另外,此次卖的地块,皆是为支持制造业而提供的工业地块,位于深圳的飞地,深汕合作区。

深圳与汕尾合力打造的深汕合作区,近日一口气挂出了6块地,均为普通工业用地。用于支持机器人、可穿戴设备和智能装备产业在深汕合作区布局。

最关键的是它的价格,最低地块总价仅为468万元,最高也不过1030万元。听惯了以“亿元”为单位,乍看到这串数字还真有点不适应。

这个价格可以说是相当便宜了,不用说原关内,即便是原关外如龙华、宝安、龙岗中心地段随便一套标准大小的房,都能卖上这个价位。

有人说那是因为地块在深汕合作区,而非深圳。这的确是地价低的原因之一。

但你要知道,深汕合作区,虽然是深圳与汕尾合作,主导权却在深圳手里。去年揭牌的时候,就明确:

由深圳主导经济管理和建设,汕尾负责征地拆迁和社会事务,调整为深圳将全面主导。

换句话说,深汕合作区就是深圳的一块飞地,就差没有将行政区划纳入深圳版图。

从这个角度来看,深汕合作区工业地块的低价,意图非常明显:支持制造业。因为正如深圳所说,科创离不开制造业

02

为支持科创、支持制造业,在卖地之前,深圳已经有了几个大动作。

第一个动作是对境外来深工作的短缺人才,享受15%的所得税减免优惠。重金吸引世界人才来深圳,进一步提升其科创能力。

第二个动作是对工业厂房“二房东”展开整治,加强产业用房准入监管、规范产业用房转租分租行为、完善产业用房租赁后续监管机制等措施。

目的就是稳定工业厂房的租赁价格,维护深圳的经济根本——制造业。

制造业是深圳的基础,科创是深圳跻身全国一线和世界一线的底气。

环顾如今具有全球影响力的城市名单,能够上榜的,只有两类城市,一类是金融或者科创能力出众的,如伦敦、纽约、香港、圣何塞、苏黎世等,另一类是两类都出众的,如东京、新加坡(城市国家)、上海、北京、深圳。

深圳最初的发展,是从卖地开始的。1980年,深圳被设立为国家经济特区,但当时中央也是一穷二白,几乎没有钱给予深圳,只是把这里当做一块试验田,给予能够给到的政策,让深圳自己去闯。

1987年,深圳效仿香港,开启土地拍卖模式,以土地换金钱发展城市基础设施和产业,深圳由此渐渐形成了制造业集中地,并依靠港口优势,打造出了外贸优势。

深圳货物进出口贸易总额

这种模式的成功引进,也拉开了内地土地财政的序幕。

但是深圳并没有对此形成过度依赖,这其中有客观原因,比如深圳的土地面积过于狭小,

没有给深圳提供依赖土地财政的基础,不像杭州、成都、武汉这类面积大的城市,深圳只有不到2000平方公里。

更重要原因,是深圳不忘初心,矢志不渝地坚持制造业与科创道路。

2008年全球经济危机影响港口城市外贸的背景下,深圳开启了产业转型,率沿海城市之先,走上了以科创驱动经济发展的模式,奠定了其科创之都的地位。

数据显示,深圳的PCT国家专利申请量已经连续近20年蝉联全国第一,且规模占据全国一半的分量。

在深圳这片自由市场的土地上,土生土长了一批民营科创企业,如华为、腾讯、大疆、华大基因、比亚迪等。

但深圳局促的空间制约了发展,高企的土地价格与房价对制造业产生了挤出效应,各种唱衰深圳的声音此起彼伏,尤其是在华为将终端总部迁到东莞松山湖之后,这种声音达到了高潮。

深圳也在寻求突破,寻求发展空间。

最明显的做法是,通过轨道交通,将产业与人口导向原关外地区,另外还在努力打造深莞惠都市圈,将触手伸向了临深。

深汕合作区的诞生,就是基于这样的背景。

03