摘 要:从马来西亚当地草药专著中共收集到马来西亚草药568味,对其草药名称、拉丁学名、科属来源、功效、主治、药用部位及在中国的地域分布情况进行汇总分析,并将其与中国相应传统药物进行比较研究。统计发现,马来西亚草药来源于147个科和445个属,功效以“清热解毒(55.11%)、活血疗伤(23.42%)”等为主,用法多为“内服或外用”(75.18%),药用部位多为“全草”(45.25%),在我国各省份均有分布,但主要集中在广东(91.02%)、云南(88.38%)和广西(85.56%)。对比发现,有509味马来西亚草药在中国传统药物中有记载,其中95.48%与中国相应传统药物的药用部位与功效相同或相似,但有4.52%与中国相应传统药物的药用部位与功效完全不同。研究结果提示,我国传统医学对马来西亚传统医学产生了重要的影响,两国草药有着很大的相似性,但同时可能由于两国因地域和自然环境不同导致的疾病谱及药物有效成分差异,两国间部分草药亦存在显著差异。中、马两国草药的异同将为传统药物研究提供新的突破口,同时也为增进两国在传统医药领域的交流合作提供契机。

马来西亚位于太平洋和印度洋之间,北回归线以南,属热带雨林气候和热带季风气候,药用植物资源丰富,应用传统草药治疗疾病较为普遍[1]。中国与马来西亚自14世纪以来就通过多种途径进行着传统药物、医疗理论和技术的相互交流[2]。进入近现代以后,随着中国与马来西亚双边贸易的发展,华人移居马来西亚的规模化,以及双方文化交流的频繁,传统医药的交流与合作越加紧密[3]。但是由于两国所处地理环境、气候的不同,用药习惯也必然有所差异,这其中会存在相同来源的草药在中国和马来西亚有着不同的应用,利用两国在传统草药应用方面的异同,可以为开发两国的药用植物且拓展其应用提供线索。目前,对于中国与马来西亚草药在药材来源和疾病治疗等方面未见系统性比较。本研究从11本马来西亚当地草药专著中共收集到马来西亚草药568味,对其草药名称、拉丁学名、科属来源、功效、用法、药用部分及在中国的地域分布等信息进行汇总分析,并将其与中国相应传统药物进行系统比较,为促进两国在传统医药领域的合作交流奠定基础,同时也为后续开展合作研究提供线索和支持。1 马来西亚草药概况

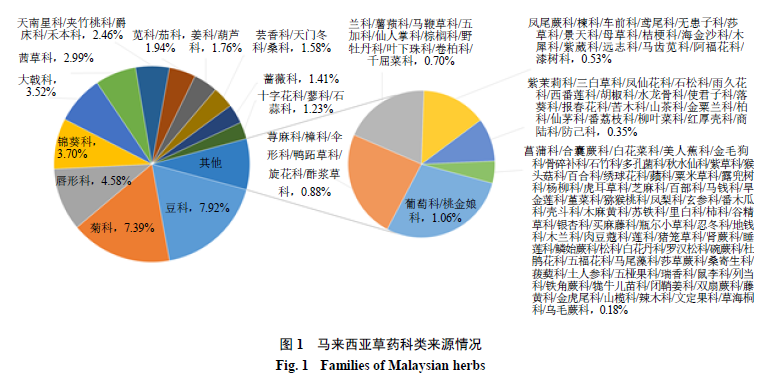

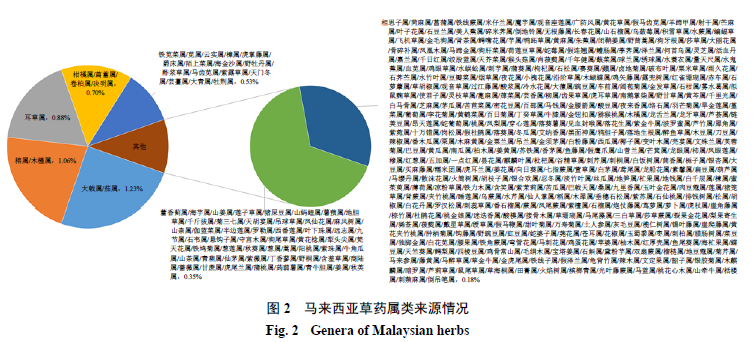

从11本马来西亚当地草药专著[4-14]中共收集到马来西亚草药568味,经规范化处理后,对其科属来源、功效、用法、药用部位及其在中国的地域分布情况进行统计。1.1 马来西亚草药科属来源情况

马来西亚草药科属来源较为广泛,且多为单一来源。统计结果显示,马来西亚草药共计来源于147个科,各科占比情况为:“豆科”占7.92%(共45味),“菊科”占7.39%(共42味),“唇形科”占4.58%(共26味)等,见图1。马来西亚草药共计来源于445个属,各属占比情况为:“大戟属”占1.23%(共7味),“茄属”占1.23%(共7味),“榕属”占1.06%(共6味),“木槿属”占1.06%(共6味)等,见图2。

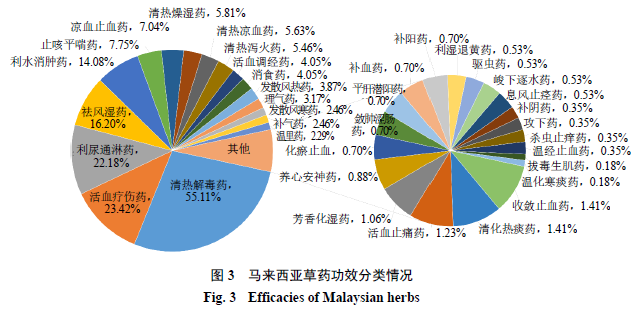

1.2 马来西亚草药功效分类情况

马来西亚草药按其主要功效可以分为37类,各类占比情况:“清热解毒药”占55.11%(共313味),“活血疗伤药”占23.42%(共133味),“利尿通淋药”占22.18%(共126味)等,见图3。

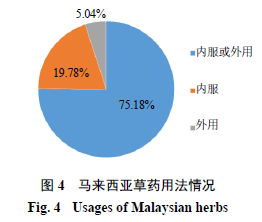

1.3 马来西亚草药用法情况

马来西亚草药中对用法有描述的共计278味,各类占比情况为:“内服或外用”占75.18 %(共209味),“内服”占19.78%(共55味),“外用”占5.04%(共14味),见图4。

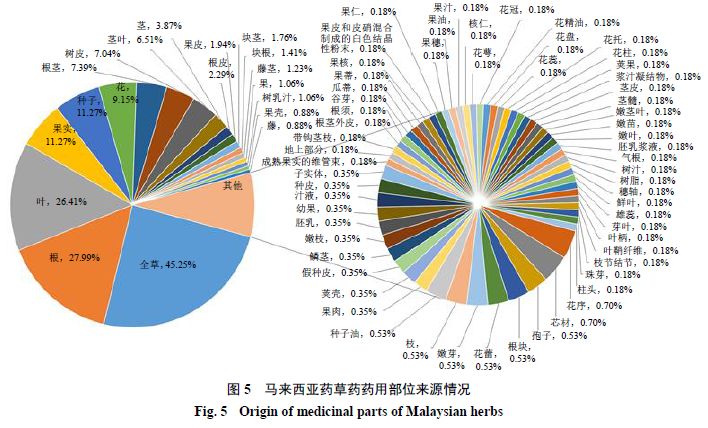

1.4 马来西亚草药药用部位来源情况

马来西亚草药中对药用部位均有记载,且大部分为多药用部位来源,共计有80种,其占比情况为:“全草”占45.25%(共257味),“根”占27.99%(共159味),“叶”占26.41%(共150味)等,见图5。

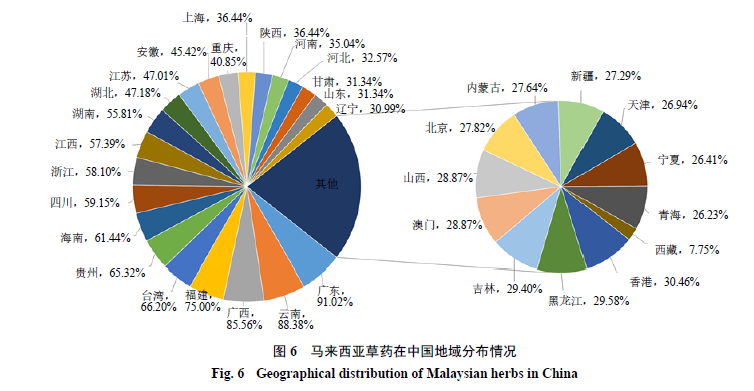

1.5 马来西亚草药在中国地域分布情况

马来西亚草药在我国各省、直辖市、自治区均有分布,但主要分布在岭南地区,其中91.02%(共517味)在广东省有分布,88.38%(共502味)在云南省有分布,85.56%(共486味)在广西壮族自治区有分布,见图6。

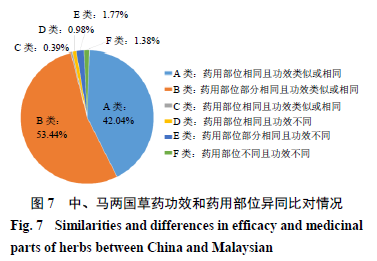

2 马来西亚草药与中国相应传统药物的比较分析

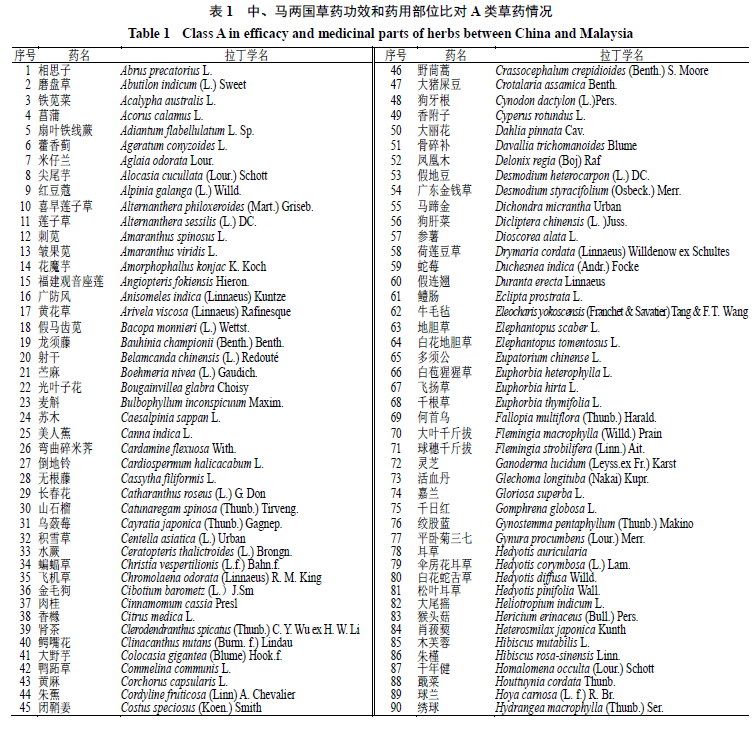

以收集到的马来西亚草药拉丁学名为索引词,从《中华本草》中查找中国与之相应的传统药物信息,若《中华本草》未收录,则从《全国中草药汇编》和《中药大辞典》中查找。药用部位和功效是草药十分重要的2个方面,也是这次比较的重点内容,根据中国与马来西亚草药相同来源草药在功效和药物部位的不同情况,对其分类统计分析(注:《中华本草》中小部分药物来源于民族医药,对照其临床应用统一将其功效规范为中药术语以便对比)。通过比较,结果发现马来西亚草药中有509味在中国传统药物有记载,按照中国与马来西亚草药相同来源草药在功效和药物部位的不同情况,本研究将其分为6类:药用部位相同且功效类似或相同(A类)的草药味数占比42.04%,药用部位部分相同且功效类似或相同(B类)的草药味数占比53.44%,药用部位不同且功效类似或相同(C类)的草药味数占比0.39%,药用部位相同且功效不同(D类)的草药味数占比0.98%,药用部位部分相同且功效不同(E类)的草药味数占比1.77%,药用部位不同且功效不同(F类)的草药味数占比1.38%,结果见图7。

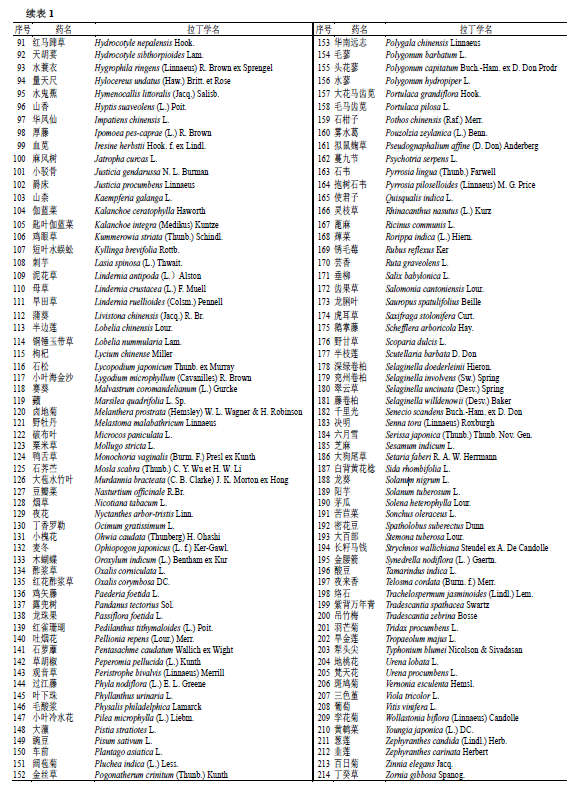

A类草药214味(表1),表明中国和马来西亚草药在功效和药用部分上具有很大的相似性,该类药物有利于更加充分合理地开发两国的传统医药市场,相互合作,互利共赢。此外,其中一些在中国并不常用的药物也可以一定程度上作为我国以后用药的参考。

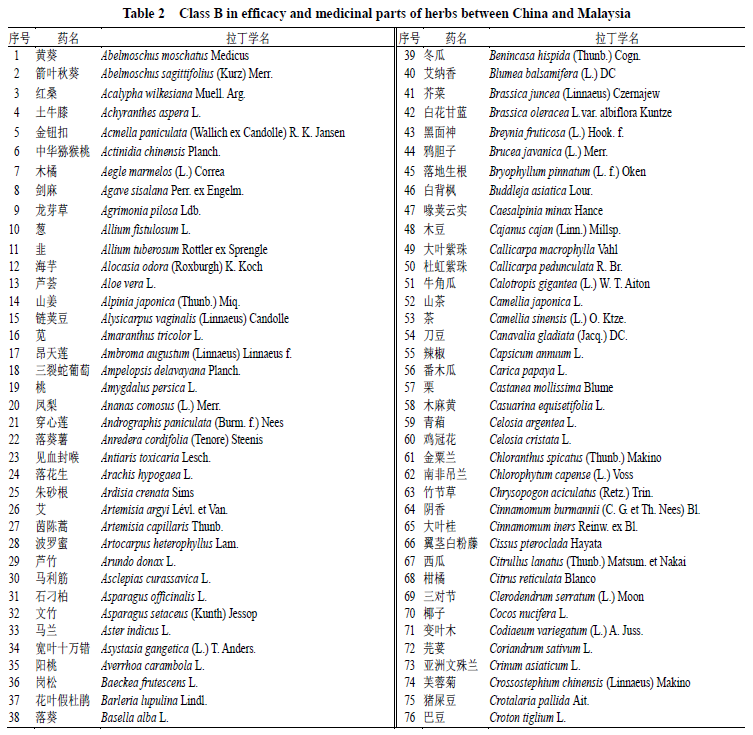

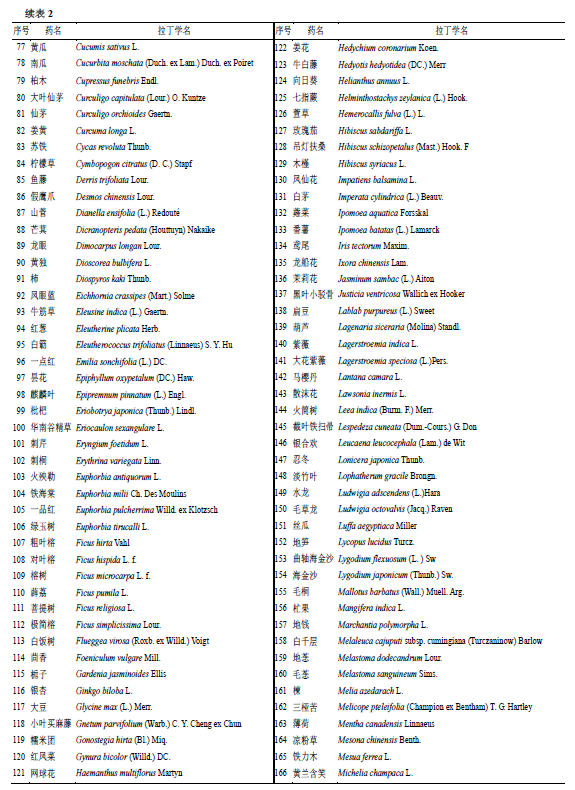

B类草药272味,该类药物药用部位大部分具有包含关系,如全草包含叶,地上部分包含茎叶,功效基本相同,但是由于马来西亚草药数据并未具体到某种功效是哪个特定部位的作用,所以药用部位的功效是否完全与中药相同以及其他部位是否也有此功效并不明确,这里的功效相同只是从总体而言,还有待进一步研究。药用部位不完全相同,也体现了两国用药习惯的轻微差异,这些差异也有利于以后的进一步研究,比如尝试扩大用药部位以降低用药成本。对于某些马来西亚记载特有的功效而我国未有记载的,将作为重点研究对象,以待下一步深入研究,扩大中药的治疗范围,如猪屎豆马来西亚记载茎叶可以清热解毒、活血疗伤;根可以清热解毒、消肿散结、消积,这与我国记载相同,但是查阅我国多本本草著作都未见以种子入药,而马来西亚记载种子可以补肝肾、清肝明目、涩精止遗,此类值得后续进一步验证。B类草药272味见表2。

C类草药仅2味,分别为黄槿Hibiscus tiliaceus Linn.和圆柏Juniperuschinensis Linnaeus,该类药物药用部位完全不同,但功效却相同或极其相似,其中黄槿在我国其他草药专著《全国中草药汇编》和《中药大辞典》均未收录。究竟是何种原因造成这种差异还有待进一步研究,但是可以给研究者一个启发,同一植物不同部位化学成分大体相同,药用功效是否有相同之处?对于一些特定植物是否可以为替换现有药物中药用部位提供参考,在功效相同的情况下选择更容易获得的药物部位,降低成本。

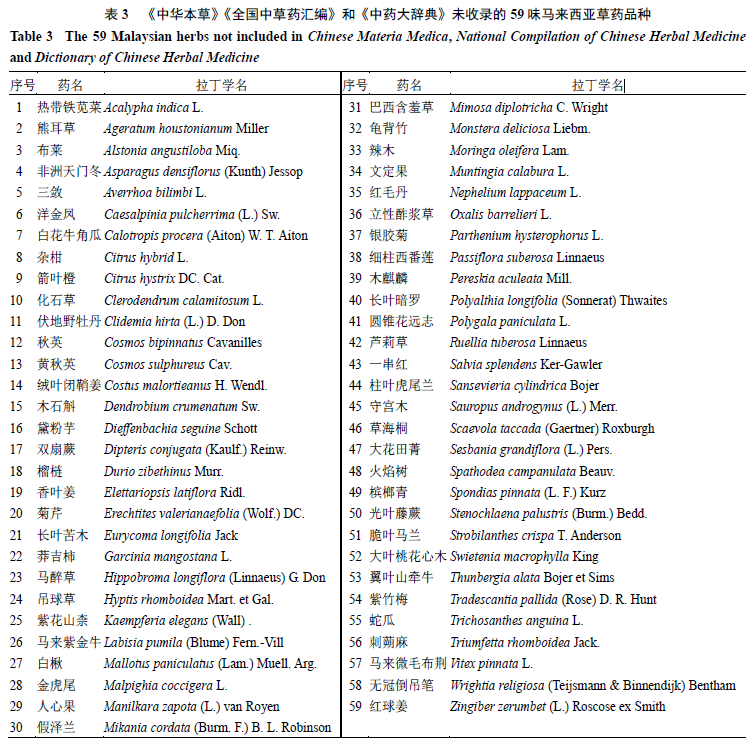

D类草药5味,分别为野甘蓝Brassica oleracea L.、腊肠树Cassia fistula Linn.、佛肚树Jatropha podagrica Hook.、菜豆Phaseolus vulgaris L.和独脚金Striga asiatica (L.) O. Kuntze,该类药物种类很少,但其反映出两国用药习惯的不同之处却值得让人思考,其药用部位完全相同,两国应用的功效却基本不同甚至相反。产生这种不同可能有2种原因,一是地域原因对植物所含化学成分影响,二是单纯的两国用药习惯差异。查询我国地域分布,除菜豆为我国常见的农作物,全国各地均有种植以外,其他均产自南方各省,尤其以两广及云南为主,气候环境与马来西亚相差不大,可见地域原因对植物成分影响不是产生两国功效差异的主要原因。查询我国其他草药专著均未发现见有相同功效的记载,其中腊肠树、佛肚树、独脚金两国有部分相同功效,但是总体存在寒热虚实功效的冲突,这种差异可能是中医中药传入马来西亚后产生的本土化导致的,其余药物功效均完全不同,但是马来西亚药典所记载形式也是按照中药的功效主治描述方式记载,这种差异可能是两国临床用药的不同习惯所造成的。E类草药9味,分别为白花苋Aerva lanata (L.) Juss. ex Schult.、腰果Anacardium occidentale L.、巢蕨Asplenium nidus L.、弯管花Chassalia curviflora Thwaites、赪桐Clerodendrum japonicum (Thunb.) Sweet、到手香Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng、红鸡蛋花Plumeria rubra L.、苹婆Sterculia monosperma Ventenat和柚木Tectona grandis L. f.,该类药物的情况与D类基本相同,查找我国其他草药专著《全国中草药汇编》和《中药大辞典》均无记载有相同功效。腰果、弯管花、柚木3味药物功效完全不同,剩余6味均有部分相同,其差异基本上就是在我国原有功效的基础上增加了糖尿病、高血压这些现代疾病,这反映出中医传入马来西亚以后根据当地情况产生的一些新的变革,这些变革也有利于反哺中医,值得借鉴。F类草药7味,分别为红厚壳Calophyllum inophyllum L.、短穗鱼尾葵Caryota mitis Lour.、海杧果Cerbera manghas L.、蝶豆Clitoria ternatea Linn.、天竺葵Pelargonium hortorum Bailey、鳄梨Persea americana Mill和四棱豆Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.,该类药物两国用药习惯不仅药用部位不同,且功效完全不同,查找我国其他草药专著《全国中草药汇编》和《中药大辞典》也均未见有相同药用部位或者相同功效的记载。这7味药物均产自我国南方各省,可见这种差异并非主要由植物化学成分差异所导致,应该单纯是两国用药习惯差异所造成的,这类药物两国医学有无相互影响还有待进一步考证。这种差异可以为拓展药物临床应用提供参考。此外,尚有60味马来西亚草药《中华本草》未收录,查找我国其他草药专著《全国中草药汇编》和《中药大辞典》也均未见收录(表3),查询《中国植物志》,这些植物在我国都有生长或种植。进一步检索资料发现,某些药物在我国已作为民族药物使用,如白楸以药材名“决大亮端”收录在《中国瑶药学》[15]。由于检索资料的局限性,可能尚有一些马来西亚草药在我国作为传统药物使用,后续有必要对该类药物进行更加全面的检索和探讨。

另外一个值得注意的方面是,其中的一些马来西亚草药与国内常用传统药物为同一科属来源,但属于不同的种。如马来西亚草药“热带铁苋菜Acalypha indica L.”与我国所用“铁苋菜Acalypha australis L.”均属于大戟科(Euphorbiaceae)铁苋菜属Acalypha L.;马来西亚草药“非洲天门冬Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop”与我国所用“天门冬Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr.”均属于天门冬科(Asparagaceae)天门冬属Asparagus L.,马来西亚草药“巴西含羞草Mimosa diplotricha C. Wright”与我国所用“含羞草Mimosa pudica L.”均属于豆科(Fabaceae)含羞草属Mimosa L.。两国在上述药物的来源方面不完全相同,但具有相似或相同的功效和药用部位。对于此类药物有必要进行系统的比较和分析,为是否能相互替代使用提供数据支持,促进两国在传统医药领域的合作交流。