“

社区(Community)

”

这一概念最早由德国社会学家滕尼斯(Ferdinand

Tonnies)提出,他认为

“

社区

”

是指地域范围较小的、其居民具有较紧密的相互关系的、传统性较强的地方性社会[1]。这种社会通常具有较为统一的管理制度及人情关系,多以居民公认的

“

公约

”

作为约束管理的准则。而生态社区是指人与自然和谐相处、可持续的社区运作模式。良好的生态社区应兼顾人类的生存状态、动物保育的状态、生态涵养的状况等多方面。这就对聚落的产业类型、产业业态、功能建筑的物理能耗等提出了较高要求。在当代乡村转型升级的路径中,单一农业产业已很难满足经济发展的需要,生态社区低耗能、高效率的发展模式备受青睐。

桃米村曾被当地人戏称为

“

鬼都不敢来的

”

穷乡僻壤。埔里县作为台湾南部唯一一个不靠海的县,在经济区位、交通区位等方面具有先天的弱势。桃米村原为传统的农耕村落,以种植麻竹笋为主要产业。而随时代的发展,传统农业生产效率的低下及农耕经济的衰颓,导致桃米村经济的日趋衰落,年轻劳动力外流、人口结构老化等问题成为桃米村发展的障碍,加之地理位置处于垃圾填埋场之上,区位条件恶劣,直至20世纪

90

年代桃米村仍是南投县最为贫困的地方。

1992

年的

“

921大地震

”

对台湾造成了巨大的创伤,桃米村是重灾区,原本就贫瘠寥落的村庄更加无处发展[2]。在民间组织新故乡文教基金会的帮助下桃米村在十年内从一个地处偏僻且经济落后的内陆乡村成长为一个风格独特的生态社区,接连完成产业升级、生态涵养、动物保育等多个课题,是目前国内较为成熟的生态社区。

a.产业定位

生态社区是指社区居民将支持性社会环境与低环境冲击的生活方式相结合的都市或乡村社区。通过生态设计、生态建筑、永续栽培、能源替代品等手段达成此目标①。桃米村的社区营造措施从生态切入,源于农委会特有生物研究保育中心的生态调查及规划,发现桃米村具有丰富的动植物资源,拥有台湾地区

29

种蛙类中的

23

种,台湾地区

143

种的蜻蜓类昆虫中有

49

种长期出现于桃米村。优渥的先天自然环境决定了桃米村的产业定位为以生态涵养为前提的生态旅游为主的发展模式

[3]

(图

3

)。巨大的

“

生态资产

”

资源禀赋的条件下,桃米村选择了生态保育策略,营造出人与自然和谐相处的生态社区发展模式。

图3 桃米村得天独厚的自然环境

资料来源:作者自摄。

生态社区自身的生态属性是其根本属性,置身其中可以感受到土壤、水、大气、风、小动物、植物之间的交流互动,其中完整的产业链及食物链赋予人群安全感,营造出与自然亲近的自给自足的社区环境;生态社区具有社会属性,针对不同的社会群体,给予他们深度的社会归属感、生活安全感,让每个人的声音都被听到,每个人都被赋予同等的权利,在平等互助的原则下让人群在社区中找到温暖。生态社区具有文化属性,它以抽象的文化精神带给城市的人群心灵上的关怀,以多元的文化产业、浓郁的艺术家情怀感染其中的居民及游客,熏陶出人们对生态社区的精神向往。

b.产业特色

与旧时单一农耕经济的发展状况不同,桃米村采用了以生态产业发展为主导的多元产业发展模式。新故乡基金会充分利用桃米村湿地,溪流等丰富的地理资源,调动居民的积极性,引导其完成对青蛙、蜻蜓等昆虫从认知到保育的一系列工作;加强对生态环境的治理及人工干预活动,营造出桃米村良好的生态环境循环系统。从社区全体成员集体维护、监督桃米村的生态发展,到开展多样的人与自然亲近的社会活动激发社会各阶层人对生态社区的了解及认同等多种方式推动生态社区的运营,使生态生活的理念在社会上蔚然成风,为桃米村生态社区营造良性发展环境,进一步促进桃米村生态产业的完善。根据特生中心的调查结果,桃米村现有常年可见鸟类约40多种,蛙类约

15

种,蜻蜓类约

26

种。在社区的内部生态环境成熟后,开始修建湿地、步道、公共设施,引入文创产业等工作,最终将桃米村转型为以动植物保育为主导的、人与自然亲近的生态社区(图

4

)。

图4 桃米村的湿地景观

资料来源:作者自摄。

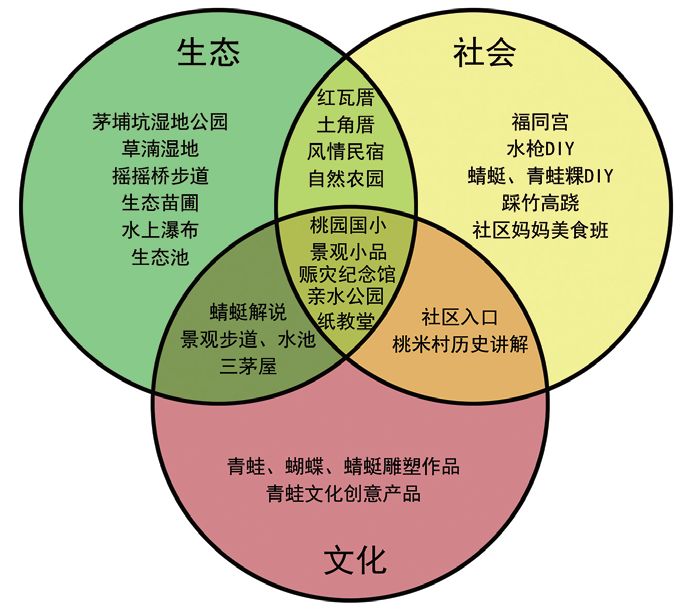

通过自然环境质量的提高进行动植物的综合保育工作,结合其社会、文化属性综合发展,以丰富的产业业态促进生态社区的良性发展(图5)。土地伦理及保育美学大师李奥波的观点:

“

一件事情要是倾向于保存生物群落的整体性、稳定性及美便是对的。若它的倾向不是这样,那么它就是错的。[4]

”

首先,桃米村从生态规划及水池规划设计的角度改善动植物物种的生存环境,遵从自然规律涵养生态环境是生态社区的基本要义;其次,桃米村从单一农业向第三产业的成功转型给桃米村的发展带来了巨大的潜力,衍生出的观光农业、建筑业、文创业、服务业等产业业态均基于生态和谐的原则进行特色发展,形成以生态社区为核心的多元产业协同发展的社区营造模式,复合产业协同发展其与不同社会群体相互呼应,体现出生态社区的社会属性;最后,结合当代文化潮流,把握传统文化的基础上融汇现代文化时尚,催生出与时代共振的生态社区。

图5 生态、社会、文化产业业态集合韦恩图

资料来源:作者自绘。

a.产业定位

台湾文创产业的发展缘起于20世纪

90

年代初成立的台湾省手工业研究所,旨在推进建立社区文化、凝聚社区共识。文创产业的发展要义即为不同行业与不同领域的

“

跨界

”

合作,桃米村利用种类丰富的昆虫资源,结合对台湾影响最早的宫崎骏动画风格,塑造了许多可爱、饱满的卡通形象。它们或散落池塘边,或陈于店内,形成浓郁的文创产业氛围,桃米村也被外界亲切地称为

“

青蛙王国

”

[5](图

6

)。

图6 桃米村民宿内景

资料来源:作者自摄。

b.产业特色

桃米村拥有台湾大部分的青蛙种类,在数量上更是占据了当地生态系统中重要的一部分,故在文创产品和建筑的装饰方面予以强化,不仅有各色各样的青蛙文创玩偶和竹帘装饰,室外平台的栏杆柱头等各处装饰上均有雕刻精美、形态活泼的青蛙形象。在房前屋后的景观小品建造上,各种姿态的青蛙或匍匐于池塘山石旁,或攀附于陶缸的侧壁上,配合灯具和灯光的设置,形成了不同时间段的形象强化。通过造型设计,将日常生活中的各种材料制作成当地的豆娘、蜻蜓形象,将其安放在池塘边、木桩上,烘托生物与自然和谐栖息的氛围。配合志愿者讲授的青蛙主题生态课程与青蛙保育知识的普及,将桃米村对青蛙的生态保护扩展到对青蛙文化的保护。村中建筑的室内室外处处可见青蛙的社区主题形象,从室内到室外各功能建筑细部装饰乃至建筑小品命名,无处不在刻意强化当地青蛙主题的形象(图7、图

8

)。置身其中仿佛深入了青蛙的王国,整个社区充满童真自然的气息,体现出人与自然和谐相处的生态社区建设原则。

图7 社区中随处可见的青蛙元素

资料来源:作者自摄。

图8 室外青蛙雕塑

资料来源:作者自摄。

桃米村文创产业的发展得益于1994年台湾文建会倡议的

“

社区总体营造

”

策略,透过文化的视角将艺术与产业相结合,以第一产业、第二产业转型升级为核心,第三产业精细化管理分工,打破一产、二产与三产之间的界限,融合发展之下创造出新的创意增长点。搭载不同领域的优质资源,文化创意以不同形式得以传达,以二产、三产融合发展的模式作为产业升级路径,可以实现文化创意产业永续发展。