曾经,父母叮嘱孩子的口头禅是“慢慢走,小心跌跤”“慢慢吃,小心噎着”,现在孩子听到最多的是“快点吃饭”“快点做作业”“快点弹琴”“快点睡觉”,甚至“快点玩”。

7点开始写作业,8点半了一看,本子上一共写了三个字,桌子上却画了三辆车、两个小人、一个火箭,橡皮上还戳了十几个洞;一双袜子洗了20分钟,进洗手间一看,地上两大盆肥皂沫,袜子去哪儿?娃竟然嘿嘿笑着说不知道……老母亲们如何能不上火?

快点,快点,再快点

自从女儿LISA上了学,听到周围家长最多的抱怨就是:我家孩子没时间概念,做事拖拉,作业写到很晚…… 怎么办?

国外曾热播的一段《妈妈之歌》,是美国喜剧女演员安妮塔·兰弗洛创作并演唱的。整首歌只听到一位母亲急切的、声嘶力竭的催促声:

“起床,起床,快起来!

去洗脸去刷牙,记得梳头!

是你的衣服你的鞋,有没有在听啊?

会热吗?会冷吗?你就这样穿着出门吗?

到底有没有在听我说话?

离电视远点,开小声点,吃饭别玩手机!

今晚不准玩电脑!……”

听了让人忍俊不禁:原来普天下的妈妈都是一样的,无论哪国的妈妈,都在每天催起床、催吃饭、催出门、催学习……

孩子与大人一样,每日生活在催促之中。曾经,父母叮嘱孩子的口头禅是“慢慢走,小心跌跤”“慢慢吃,小心噎着”,现在孩子听到最多的是“快点吃饭”“快点做作业”“快点弹琴”“快点睡觉”,甚至“快点玩”。

可更让人扎心的是,我们催得如此心力交瘁,孩子却仍是“皇帝不急太监急”。

磨蹭似乎成了每个儿童的标配,这真的只是孩子的问题吗?其实,咱们成人不也是一样么?我们自己的工作、生活、学习上,”拖延症”这个问题也处处存在。

知乎上对于“拖延现象”这个词条有几百万条关注,TED也有专门针对拖延症的演讲:“明知道拖延没有意义,但为什么却总改不掉?”

▲蒂姆·尔班的TED演讲《深度拖延症患者的自白》。

演讲给出了最简单、生动、到位的解释——

拖延症的根结,在于人们寻求“即时享受”,把此刻的“easyand fun" (轻松有趣)放在了完成更“hard”(困难)的任务之前。但演讲并没有提供拖延症的应对妙法,看样子,拖延也许是全人类的顽疾了,所谓的自控力是否真的存在还是个谜。

拖延到底为哪般?

我女儿LISA也不例外地是个磨蹭的娃,尤其是碰到喜欢的事情时,很容易忘记其他该做的事情。

为了帮她培养时间管理的能力,我们在她的成长过程中尝试过不同的方法,LISA所在的学校里也常有开放的“时间管理课”。

孩子为什么总爱磨磨蹭蹭,一点主动性都没有,全靠父母不停地“推”“催”?结合我在“治愈”女儿拖延症上走过的弯路,我有了以下思考:

第一,全世界的孩子都没有时间概念,管理时间的能力不是天生的。

孩子因大脑发育不全,对时间这么抽象的东西真没多少概念,玩得高兴就感觉时光飞逝,做着自己不喜欢的事就度日如年。在时间管理方面,孩子也不具备“依据事情重要程度排列先做哪样后做哪样”的能力。

所以时间管理并不是天生的能力,需要父母长时间的引导。

记得LISA比较小的时候,我们会一起翻阅相册感受时间,我会告诉她,这张照片是你几岁时照的,在做什么,背景是绿草红花,还是飘落的金黄树叶,通过这个方式让她感觉四季,理解成长是一个漫长的轨迹。

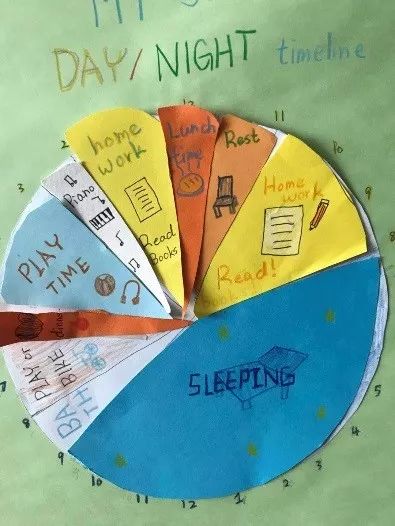

孩子上幼儿园以后,“日常惯例表”是我尝试过的比较有效的方法。我会邀请她主动地参与,而不是我来帮她制定。

我会问她,从幼儿园放学到睡觉的时间,我们要做哪些事情呢?

她会说,我们要去户外玩,要吃晚饭,要搭积木,还要刷牙,讲故事。她自己想了很多,我们就一起记录下来。

然后我会和孩子梳理,一天24个小时都去哪了,日常惯例表只是一段时间的规划,孩子还需要理解一天的时间是怎么安排的。

我们每一天的时间就像一块蛋糕,每用一块时间,就像在蛋糕上切掉一块,所以她会说,我要赶紧去收拾玩具了,这样我就有更多的时间听故事了。

▲女儿做的日常惯例表。

LISA学校的时间管理课上,老师还推荐了一个方法:引导孩子设定优先级。

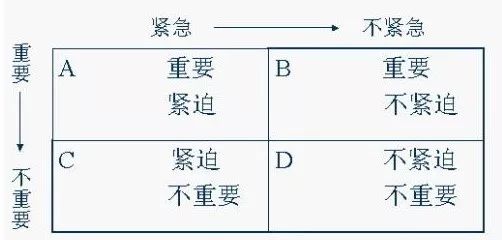

对于优先矩阵,我们并不陌生,我们成人在日常工作中也经常使用这个工具。

▲优先矩阵。

学校里,老师用“优先矩阵”为工具让孩子明白,一件事什么时候做,要考虑两个方面:

1.这件事是否重要 - important or not

2.这件事是否紧急 - urgent ornot

千头万绪,好像都能被这个简单的小矩阵梳理得清清楚楚。根据这个优先级矩阵,让孩子们认识到,大多数事情,根据 优先矩阵 分析的结果,基本上可以这样决定:

紧急的,重要的—— 优先去做,

比如,每天的课后作业

。

不紧急的,重要的—— 然后去做,

比如,整理单元总结的资料

。

紧急的,不重要的——再后去做,

比如,画了一半的画

。

不紧急的,不重要的——那就别做了吧,

比如,和朋友视频聊天

。

有时候,第二优先级和第三优先级的事情,到底先做哪一个,还不是特别容易确定。

比如上面这个例子里,整理单元总结资料和画画,怎么选择呢?这时候,就需要孩子的自我判定。

▲

女儿在画画。

如果单元总结资料不难对付,那么先做自己喜欢的画画,也无可厚非;如果觉得资料整理很困难,那么暂时放弃画画,优先准备资料,就是负责任的选择。

第二,快又如何,慢又如何,反正没有区别。

孩子为啥快不起来?

除了大脑发育不完全,对时间没概念以外,可能还有其他的因素。

有的孩子认识不到为什么要快,慢也并不会怎样啊:反正我不做作业,妈妈会不断过来催我;反正我慢慢吃早餐,爸爸会开车送我,照样不会迟到。

所以,有效的方法是让孩子享受做好时间规划的好处,同时,也让他们承担没有做好时间规划的代价。

作业写得慢,写不完,那第二天就等着被老师骂吧。

早餐吃得慢,别管他,就让他迟到。

我们必须要让孩子知道:你的事情你要自己完成,怎么完成时你的自由选择,但不同的选择会有不同的结果。吃几次亏,孩子下次自然会长记性。

LISA刚上小学时,对作业还没有太多的概念,做一半就看书去了,等作业做完发现没有一点空闲时间了,自然很不乐意。

除了引导她画“日常惯例表”和设定优先级别,我鼓励她:“要是1小时把作业搞定,接下来的时间全部由你来安排,你说玩啥就玩啥,妈妈都陪着。”

之后她做作业的效率前所未有的高,基本上都能在1小时内把作业完成。而我也兑现承诺,每天挖空心思地和她玩各种游戏。

如此反复一段时间,她尝到了高效的好处,做作业越来越麻利,到后面不用利诱了,自己就开始安排:“我得做作业了,做完之后就可以舒舒服服地看书和玩!”

第三条 拖延是对父母专制的抵抗。

从心理角度来说,孩子的拖延也可能是种抵抗。当孩子不想做一件事,父母又逼着他做,孩子便用拖延进行无声的抵抗。

当我们催促“快点”,其实就是在说孩子太慢了,这本身就是对孩子能力的一种质疑与否定。

对于孩子来说,平等、被尊重才是他们心里最重要的事情。孩子也知道不起床的后果,但任何人在被强迫时都不会通情达理,

我们把想法强加给孩子,是无法赢得合作的。他只会觉得你不信任他,妄图控制他。

拿做作业来说,孩子的天性都是喜欢学习的,我们把过多的注意力放在作业上,反而让孩子感觉这是个负担,心里全是抵抗,怎么会喜欢作业,又怎能快得起来呢?

与其陪作业鸡飞狗跳,我们更应该去多想如何激发孩子对学习的兴趣,培养做作业的习惯。

你越急孩子越慢

当我们抱怨孩子的磨蹭打乱我们的节奏时,我们其实也并没有考虑过孩子的节奏,总是简单粗暴地希望通过催促让孩子与自己同步。

常常被催促、被打扰的孩子耐心差、易烦躁

,你的催促也许能取得一个短暂、表面看令人满意的结果,却会永久损害孩子的心灵。

在竞争焦虑氛围中成长,被迫进入竞争轨道的孩子,容易出现无力感、自卑感和心理失衡。总之,

始于童年的竞争很少有赢家。

考虑孩子的节奏对孩子的成长至关重要,放慢速度绝不仅仅是为了停下来喘口气,而是为了感知大自然,去想象,去思考。

让孩子根据自己的节奏去吃饭、穿衣,从而让他了解自己是谁,会做些什么。

让他用自己喜欢的方式玩耍,从而区分想象与现实,言语与行动。

这一切能够使他发现自己并了解他人,最终形成对自我以及世界的认知。

孩子在浴缸中玩耍,在餐桌上与食物消磨时间,对着天空的云朵发呆,无拘无束地抓小昆虫,看蜘蛛结网……孩子没有在浪费时间,他们正在体验这个世界。

这些在家长看来也许无聊幼稚的事情,正是孩子生活的乐趣。

总之,只要正视孩子的心理需求,尊重孩子的内在节奏,相信孩子有能力掌控自己的生活,坚信他们可以管理自己的时间,放手让孩子试错、爬起,所谓的拖延症也就不难对付了。

一行禅师说:“从容地让自己生活得更深刻一些。”对家长来说,在孩子的成长过程中,只要再从容一点,看得更远一点,再耐心一点,生活就美好很多。

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容。

撰文: LISA 妈妈,清华硕士,美国正面管教讲师,世界500强外企驰骋多年

,

家有文艺小女生,爱书爱美食。

责任编辑:冯欣

相关文章链