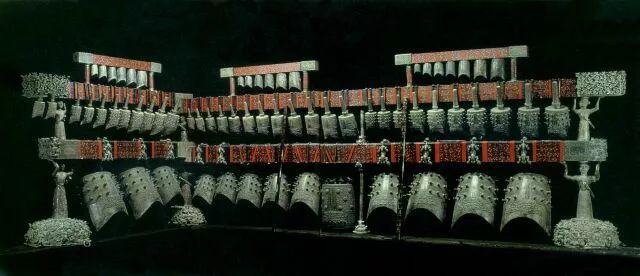

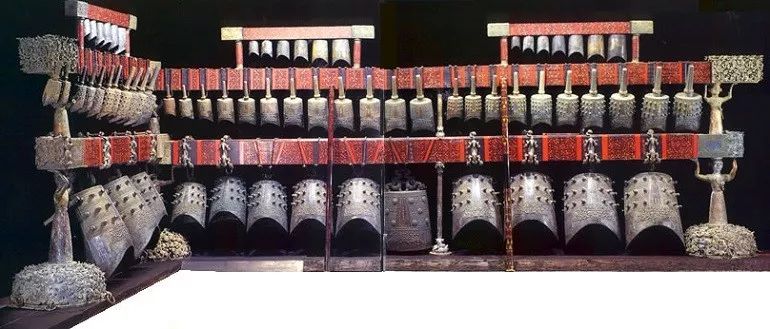

曾侯乙编钟 湖北省博物馆藏

自古以来

礼与乐密不可分

“礼、乐相须以为用,礼非乐不行,乐非礼不举”

古代乐器至周代而大备

按八音分类有金、石、土、革、丝、木、匏、竹八种制作材料

其中的“金”类系青铜铸造的乐器

主要是钟类打击乐器

它们

具有敬神、娱众等作用

青铜乐器的主要种类有:

钟、镈(bo)、铙(nao)、钲(zheng)、錞(chun)于、铎(duo)、鼓等

没错,文博君今天要为大家科普的是

青铜乐器篇——

钟,是中国古代重要的打击乐器。出现于西周,直到春秋战国。

钟的形式是从铙演化而来,基本形式是在两侧尖锐的扁体共鸣箱上部的平面上,有一个可悬的柄。

西周时期的钟多是成套的,构成一定的音阶关系,按大小次第排列,称为“编钟”。流行于周代中期以后,由三枚一套发展到数十枚。编钟是等级和权力的象征。

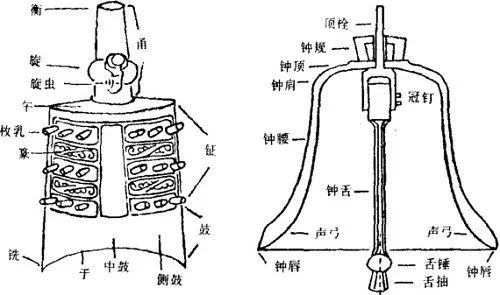

钟的各部分名称

钟的形式分甬钟和钮钟。

钮钟因最上面的平面“舞部”之上立有“悬钮”,区别于舞部上立有“甬柱”的甬钟而得名。

蟠蛇纹甬钟

三角纹钮钟

目前发现年代最早的甬钟是陕西宝鸡竹园沟西周早期墓出土的铜钟。

1978年湖北随县曾侯乙墓出土的曾侯乙编钟,共65件,每件甬钟有两个不同的频率。曾侯乙编钟是迄今发现世界上最雄伟庞大的青铜乐器。

南京博物馆藏商朝兽面纹铜铙

湖南博物馆镇馆之宝象纹铜铙

铙,

最早的青铜打击乐器之一,又称执钟。体似铃而大、无舌。有扁体而两侧尖锐的共鸣箱,下有柄,执而击之。

铙内腔

一般3~5编为一组,大小依次递减。

其作用是战场止鼓(“以金铙止鼓。”),祀宴配奏。

商晚期流行,周初沿用。

主要出土于河南南部、山东南部和陕西关中地区。

“素命”镈(龙纹鎛) 春秋中期 上海博物馆藏

镈,大型打击乐器,形似钮钟而特大,又叫镈钟。扁平钮或兽形钮。不像钟口呈弧状,为平口。

单独悬挂。打击时只发生一个音,与钟、磬相和。镈用于悬挂的部位只是钮,钟则有甬、钮之分。

盛行于春秋战国时期。

传世青铜器自名为镈者仅“素命”镈一器,铭云:“仲之子作子仲姜宝镈。”其形如深腔之平口纽钟,特大,高65.8厘米,重65.2公斤。纽为食兽蟠曲的飞龙构成。(春秋中期器)。(上图)

随县擂鼓墩曾侯乙墓出土的整架编钟下层大钟,正中有一楚王酓章为曾侯乙所铸之大钟,一般也认为是镈,其形制亦如深腔之平口纽钟,舞上饰透雕蟠龙纹纽,高925厘米,重134.8公斤。战国早期器。

楚王酓璋镈 湖北随县曾侯乙墓出土

变形兽面纹钲 上海博物馆藏 春秋晚期器

又名丁宁、金鼓。似铙而高大,厚重异常,一般称“大铙”。

钲多为单件出土。

通行于商代晚期,周初时尚有,西周晚期以后,流行于南方百越诸地。

兽面纹钲

先秦 青铜铎

撞击乐器。传世有铭的铎并不太大,有舌,振之以发声。

《国语•吴语》:“王乃秉袍,亲就鸣钟、鼓、丁宁、錞于、振铎。”故铎应是一种军阵的乐器。

又《周礼•夏官•大司马》:“群司马振铎,车徒皆作。”可知铎之具体用于军旅和狩猎。

盛行于春秋战国时期。

【春秋时期】雷纹铎(青阳县博物馆藏)

单翼铃 河南偃师二里头出土

铃是一种最小的、考古发现最早的、普遍使用的摇奏发声青铜乐器。

青铜铃一般有环形或桥形钮,合瓦体,腔内有悬舌。有平口和凹口两类。

考古发现的铃可以肯定为乐器的不多,大多数属车马铃或衣服、器具的装饰铃。

河南偃师二里头文化遗址中曾出一单翼铃,器壁薄,形体较小,横截面似单叶,两侧倾斜作矩形,顶部有半环形纽。这种单翼铃在安徽地区也偶有发现。(上图)

又名句鑃,是一种手持的打击乐器,实即钲的别称,盛行于春秋晚期至战国时期,以长江下游吴越地区的江、浙两省出土最多。