今天要给你们介绍部警匪片。

它不仅是

阿尔·帕西诺和罗伯特·德尼罗首次真正意义上的合作

(此前的《教父2》两人并未有对手戏)

,影片还因为以假乱真的枪战环节,成功圈粉诺兰。

还记得《黑暗骑士》中开场的抢劫场面吗?从维基百科中的资料来看,诺兰曾亲口承认影片中的部分元素参考过这部电影。

这部让诺兰在《黑暗骑士》中致敬的电影,除了被编进电影教科书,其中的枪战环节更被不少网友称为看过

最过瘾的警匪片桥段

。

虽然没有坐实相关信息,不过据说,

这部电影甚至被英国警察拿来当反恐教学片

,由此可见影片在真实性方面的塑造水准。

当年本片的

导演迈克尔·曼

为了最大程度还原影片的真实感,很多外景

(共65个)

都采取实拍,且进行现场收音。这也是为什么抢劫银行的戏份中,枪械的噪声会显得相当刺耳,如临其境。

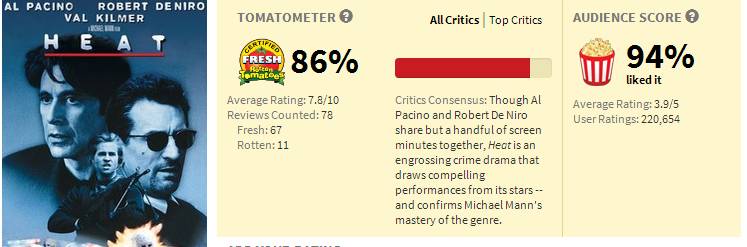

不卖关子了,它就是——

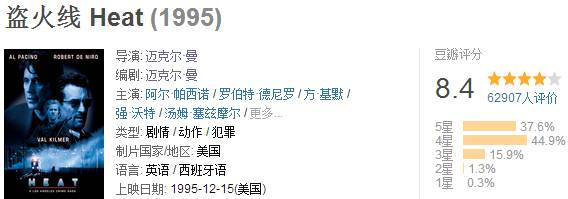

《盗火线》

Heat

烂番茄86%。

豆瓣评分8.4。

和传统意义上黑白分明的警匪片不太一样,《盗火线》用170分钟的时间,为观众立体呈现了警匪两派的人物形象。

尤其是在匪徒这一边,导演用多个片段勾勒出的配角形象,同样让人能够感受到来自角色的厚重感,而非轻飘飘的路人。

要想达到这样的效果,影片的体量难免超载。

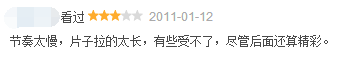

这也是为什么一些人在初次看完后不太喜欢它的原因。

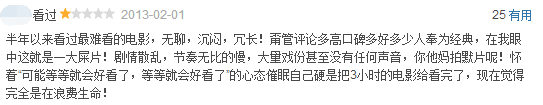

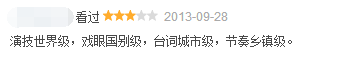

更有甚者,直接不客气指出:

从毒药君的视角来看,影片中的部分铺垫的确显得比较多余。

比如反映阿尔·帕西诺和继女关系的段落,在一定程度上模糊了主线,让冲着看大场面而来的观众,有些不明白导演想表达什么。

▲娜塔莉·波特曼在片中参与客串

但回过头细想,恰恰是这些无关紧要的琐碎,才丰富了人物,而不至使其沦为扁平的脸谱化形象。

先来说说阿尔·帕西诺饰演的警察文森特。

作为LAPD

(洛城警方简称)

重案组的头,文森特是个当之无愧的工作狂。

因为警察这门职业的特殊属性,他必须保证自己24小时随时待命,对家人的照顾当然就不可能周到。

也正因为是警察的缘故,他也不得不目睹各类人渣留下的骇人作案现场。

家人怪他过于封闭自己,无法走入他的内心世界,他却只能无奈回应:

▲我应该做的是回家然后说:你知道吗?我今天走进一间房子,这瘾君子用微波炉煮熟了孩子,因为他哭得太吵闹。我和你分享吧,让我们分享此事,而在分享时,我们会宣泄一切可怕的事件,对吗?

他深知,有些东西家人是永远无法理解的。既然不能够被理解,那每起案件带来的负面影响,就只能靠自己一个人承担。

但并不是人人都能像他一般有这么大的承受能力。更何况,女人更在乎的是男人对自己的关心,关心不够,趁早散伙。

也因此,

工作原因导致文森特和妻子贾斯汀的第三段婚姻关系濒临破碎

。

遗憾的是,文森特不可能放弃掉自己的工作。与其说是出于对正义的恪守,倒不如说他天生享受这种追捕猎物的感受。

为了获取猎物,他可以不惜一切代价

。

非法问询、不正当逼供、和混混做灰色交易,总之,

一切都是为他享受狩猎的过程而服务。

和文森特保持同样工作狂属性的还有一位。不过他的角色可不太光鲜。除了抢劫,其他一概不会。

他就是罗伯特·德尼罗饰演的罪犯尼尔。

与文森特相似的是,

尼尔也是为相当专注的惯犯

。牢狱生涯并没有让他洗心革面,相反,出狱后的他反而还想通过抢劫重操旧业。

细致的布局和良好的配合让他在初次抢劫中收获不菲,但当猪队友坏了自己的事——抢劫中的意外操作让弟兄丢了性命——

他也会毫不留情地表现出残酷一面

。

但他也不是完全冷酷无情——碰到欣赏的女人,他不会放过与之共度良宵的机会。

随着年纪增大,尼尔再也不是从前那个只要警察追来就拍屁股走人的浪子。长期从事亡命的抢劫行动,让他有些力不从心,他开始想要过上安稳的生活。

而闯入他生活的女人,伊迪,则完全被这个谜一样的男人给诱惑住了。

虽然尼尔的确对她动了真心,但她对这个男人的真实身份一无所知。

影片在前120分钟左右的时间,详细为大家展示了文森特和尼尔的生活细节

。

文森特一方面面临家庭生活的分崩离析,一方面却又对追捕尼尔保持着极高的热情,甚至到了为此不惜抛弃个人生活的地步。

▲即便女儿自杀,也无法阻止文森特办案

反观尼尔,每次作案后虽然都有不菲的收入,但他已经对千篇一律且高风险的打劫生活感到疲倦。无奈作为对手的文森特死死咬住自己不放,自尊心极强的尼尔当然不会就此作罢。

既然你选择和我刚正面,那就来吧。

▲一波反蹲,让尼尔摸清了谁在和自己作对

因为两人都是各自领域的行家,尽管文森特多次部署人员进行针对尼尔的抓捕,但经验丰富的尼尔总是能在关键时刻察觉到警察的存在,并化险为夷。

最终,按耐不住的文森特决定找这个强劲死敌谈谈,从而诞生了在我看来非常超现实的一幕——

两人约了个地点喝咖啡。

没有流血、没有争吵,仅有的对峙,也仅仅是双方在各自表明立场。

有趣的是,这一幕并不是空穴来风。

在《盗火线》这部根据大量真实事件改编而来的作品中,影片中警匪这场“友好和平”的谈话,曾在现实中真实上演。

所谓“人生如戏”,说的就是这样的场景。

很难想象,一个警察能够心平气和的与一位大型偷窃惯犯推心置腹的聊自己的家庭和职业。而对方也好像理解自己一般,同样反馈回相当真挚的回答。尽管二人都明白,离开这间咖啡店,他们将重新回归厮杀。

下一次再见,必须有一个人倒下。

▲故事的警察原型查克·亚当森

几乎是抱着对对方的尊重,文森特放走了尼尔。

在彻底远走高飞前,尼尔决定伙同贼心不死的同伴再干一票大的。

于是,也就有了那场惊心动魄的警匪大战。

在拍这部戏前,

导演迈克尔·曼曾安排主演进行过长达3个月的武器射击训练

。因此,对于演员的持枪手法,专业程度是毫无疑问的。

更难得的是,

他充分借鉴了真实案例中罪犯的杀人动机

。最明显的地方体现在用枪的环节。

同样是确保对方完全丧命,有的罪犯因为生性多疑而一枪毙命的做法,完全是为了满足自己邪恶的优越感。

而有的则是为了替兄弟报仇。

在和警方交战的过程中,劫匪出色的枪法,结合影片坚持采用现场收音的做法,

让《盗火线》的视听质感,和经过后期加工的其他枪战场面,有着本质上的差别

。

有人曾描绘过在影院听到逼真枪声的听觉震撼:

盗火线中极为专业的射击外加动作,外加前所未有的真实枪声质感,坐在电影院里看这场戏的时候,脑子里那几分钟全是满满的枪声,外加在城市高楼空间里带来的强大回声效应,这种质感让这场枪战戏载入了史册。

尽管只有5分钟时间,但迈克尔·曼却用相当写实的镜头语言,展示了一场无限接近真实的警匪对战。

《Gun

s&Ammo》曾把这一幕评选为好莱坞十大写实枪战场面第一名。

无论在细节上的调度还是在宏观上的布局,这短短数分钟抛弃浮夸走位与英雄主义式表演的桥段,成为警匪片中不容被忽视的经典段落。

你会发现,在这场枪战中,文森特和尼尔都没有成为输出核心,他们只在需要的位置上,尽量为队友制造输出/逃生空间。

合理的行为逻辑,让这场为数不多的枪战戏变得非常有说服力,也让它注定成为警匪片中的“另类”。

经过此战,尼尔团伙受到重创。最终,丢不下兄弟情义以及个人恩怨的他,决定找出卖自己的前团队成员算账。而这,也成为他的软肋——他将因此丧失掉获得自由的机会,等待他的,是最终与文森特在机场的最后一战。

可能很多人会对影片结尾两人惺惺相惜的一握感到不满。毕竟,二人之前有言在先,再次碰面都不会手软。

但我倒觉得,这一握恰恰说明他们都明白彼此是一类人,无非是角色的不同罢了

。

文森特和尼尔都有自己的坚持。前者有不惜一切代价打击罪恶的坚持,后者有对兄弟情义和对背叛者予以惩罚的坚持。

他们太过相似,却又各自为阵。

这也是生活残酷的地方,大义上,二人的身份泾渭分明。但人情事理上,他们的人格却又是如此相近。

生或死这一命题,在这里,颇有些宿命论的味道。

他们选择了各自的角色,然后在随机中走向属于自己的结局。相较于一般意义上的警匪片,《盗火线》埋下的这层含义,就让它显得更加出类拔萃。

刘建明说,我想做个好人。

(《无间道》)

但当一个好人的前提是,

你得保证自己的清白

。

尼尔深知自己无法摆脱过去。出逃只不过是一种逃避,眼前的一切对他来说,是一个挥之不去的诅咒。

既然无法甩开,何不与其一道灭亡?所以最终,他直面了自己的死,和文森特相生相克的“仇”,也因生命的终结,而一并消去。

据说,在《盗火线》放映后不久,不少罪犯都效仿了剧中情节,实施了类似剧中的抢劫,这足以说明它对现实的影响力。

但,

永远无法阻止白痴去盲目效仿,