有位科学家曾经讲过一个有趣的案例。

大概20多年前,当时很多人觉得统计学这门学科没啥卵用,无非就是收集数字然后算一算,用处无非是人口普查和设计彩票。

按照某些实用主义者的想法,应该停止发展这个学科,把金钱和精力放到更“有用”的地方去。

但是,20多年后,有这想法的人全被啪啪打脸了。因为他们打死也想不到,20年后能有“大数据”这个东西。

今天的大数据、人工智能,背后所依靠的学科,就是当年的鸡肋学科:统计学。

假如20年前国家觉得统计学没用就不发展统计学,那到了今天就傻眼了。我们都不能叫被卡脖子了,而是连脖子都没有。

这个小案例,说明了基础科学有多么不可或缺。

芯片、新材料、数控机床、高端光学设备这些东西之所以被外国人卡脖子,很大程度上就是因为我们的基础科学研究还很不够。这已经是常识了。

但是很少有人知道,几十年前的美国,也跟我们今天一样,不重视基础科学。被人卡脖子。被谁?被欧洲。

那么,美国是怎么从被欧洲卡脖子,变成世界高端科技第一强国的呢?这背后不得不提的是一个人和一份报告。

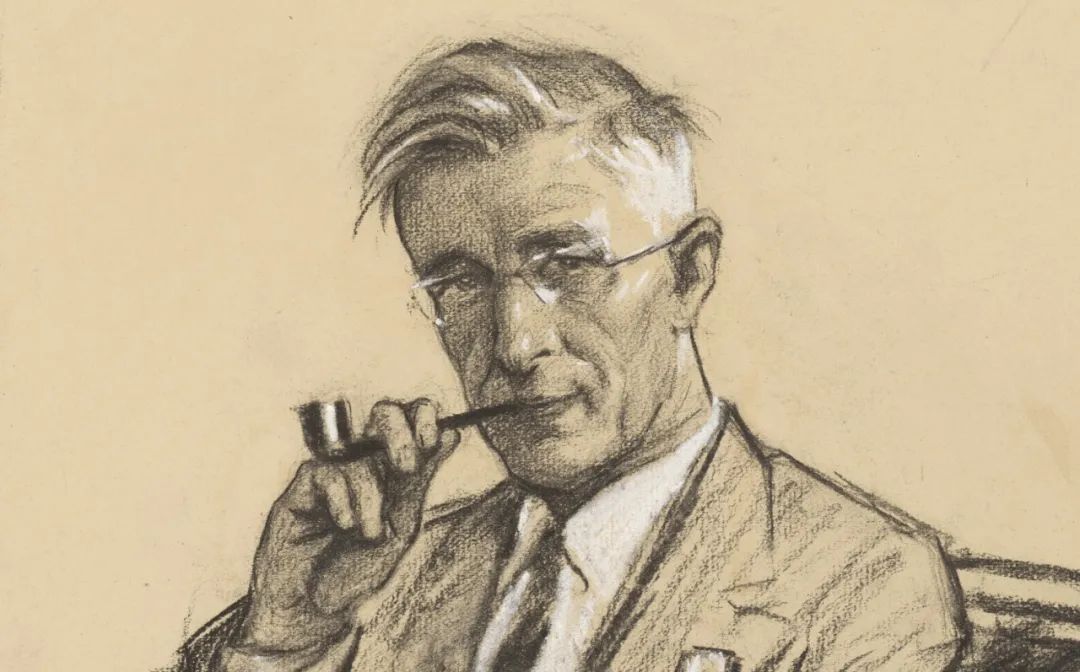

这个人就是提出“曼哈顿计划”的美国顶流专家

范内瓦·布什

(Vannevar Bush),简称“布什博士”。

△ 布什博士

布什博士这个人,你说他穿越了都不过分。早在1945年,他就预言了个人计算机、多媒体、搜索引擎和数字图书馆。你看现在全都实现了。

而那份报告,就是布什博士应罗斯福总统邀请写下的

《科学:无尽的前沿》

。就是这份几万字的报告,改变了美国后来的一切。

· 01 ·

当年的美国,正如今天的中国

早在二战前50年,美国的产业已经领先全球了,但是那个时候的美国人有个致命弱点。当时的美国人,从政府到企业都不重视基础科学研究,不重视基础教育。

高端技术算啥?有钱就买呗!于是美国人整天靠着欧洲科学家的发明创造,发展短平快的产业赚快钱。

二战让美国人的思维转变了。战争期间,美国不仅招徕了大批欧洲科学人才,还发明了青霉素、雷达等改变日常生活的新事物。

当时的美国总统罗斯福琢磨,怎么能把战争期间美国的科技优势保留下来甚至发扬光大呢?

罗斯福向当时一位顶尖科学家提出了“四问”:

1.在保证军事安全的前提下,战争期间的科技成果如何尽快进入大众生活?

2.应该如何组织新的项目,推进医学发展,跟未来的疾病作斗争?

3.美国政府在促进公共和私人的科研活动中,能起到什么作用?

4.能不能提出一个发展美国青年科学人才的有效规划,来保证美国将来的科研水平?

当时是1944年,回答这四问的,就是刚才提到的那位布什博士。

布什博士征求了其他科学家的意见,总结升华之后,写出了

《科学:无尽的前沿》

这份历史性文献。

这份报告里提出的几项意见,如今仍然影响着美国科学政策,也应该为今天的我们所借鉴。

· 02 ·

绝对的科研自由要站C位

在报告的开篇,简单讲了政府应该非常重视科学研究之后,布什博士第一个提出的意见就是

“研究自由必须得到保障”

。具体来说是两点:

首先,今后主要负责基础科学研究的机构,不是政府部门和军事部门,而是

大学和研究机构。

报告原文是:“大学以及研究机构,无论公立私立,都是基础研究的中心。它们是知识和探究的源泉。只要它们充满朝气、健康发展,并且科学家们可以无所顾忌地自由追求真理,它们必然能够产生可用于解决政府、产业或其他领域实际问题的新科学知识。”

这就涉及到另外一点:科研人员要有研究的自由。具体说法是:

“广泛的科学进步源于学者的思想自由及研究自由,他们理应在好奇心的驱使下探索未知,自主选择研究的方向。”

很明显,布什博士的这句话里又有三个重点:

那些实际目的不明确的科研,依然是有价值的科研。

任正非在去年的一次谈话中说了这样一段话:“科学发现、技术创新中最主要的是宽容。领导经常会问,最新进展怎么样了,你们研究成果有什么价值,能创造多少GDP?科学家要么说不出话,要么只好说违心的话。”

用任正非的话说,“当科学家过多关心应用、关心价值,他的锚就锚在地上了,怎么飞得高?”就像开头提到的统计学一样,眼下的“无用”未必不是将来的“大用”,可惜很多人把这一点忘掉了。

换句话说,科研的起跑和出发要靠心中的火,靠“内力”驱动,而不是靠“外力”驱动。

什么是“外力”呢?它可以是上面下来的“科研任务”,可以是领导的一句指示,可以是绩效考评或者职称压力,如此种种、不一而足。

外力驱动的科研会导致什么?看看总被人吐槽的“医生都去写论文,不爱做手术”,以及“大学里科研明星老师讲不好课”等怪现象,就知道了。

不仅科研的出发要靠科学家的自觉,科研的进程也要靠科学家的主动。这就是科研版的“让听得见炮火的人决定怎么打”。

· 03 ·

没有科学人才,国家就完了

今天我们很难想象,美国也会有科学人才极度短缺的问题。但在1945年,也就是布什博士写报告的那年,事实就是这样。

因为战争的关系,太多的年轻人才投笔从戎,那些本来应该接受教育的人,把时间精力用到了科研之外的工作。

这导致1945年美国的理工科学生的人才缺口达到

15万人

。布什博士估计,就算到1955年,化学、工程学、地质学、数学、物理学、心理学和生物学领域的高学历人才缺口也有

1.7万

人。

当时,美国五年级孩子的入学率可以达到95%,但是五年级之后入学率就开始跳水:每1000名五年级孩子中,有600人不会去念高中,只有72人会读完大学。

一个国家的发展,说到底还是人的发展,而人的发展必须靠教育。哈佛大学的一位校长曾经说过:

“这个国家科学的未来取决于我们的基本教育政策。”

考虑到美国当时的人才缺口,再考虑当时美国的教育现状,布什博士在报告里开启了“吐槽模式”:

首先,他吐槽当时美国的高中教育太烂了。

布什博士说:

“高中教学经常无法激发学生的兴趣,也不能提供足够的指导,这令具有潜在科学能力的学生深受其害。”

因此,改革高中教育势在必行,目的是让更有能力的人能上大学,培养更多受过高等教育的人才,解决人才缺口问题。

其次,他吐槽当时美国的大学富家子弟扎堆,寒门难出贵子。“这个国家的高等教育主要是为有钱人准备的”,他直言不讳地说。

布什博士认为:“每个阶层都不乏才华横溢的人,

……如果以能力而不是家庭财富决定谁应该接受科学的高等教育,那么我们就可以保证科学活动的质量能够在每一个层次上不断得到改进

”。

因此,必须设立众多的奖学金制度,让寒门子弟有平等的机会,成为更好的人。布什博士说:“我们建议设置一定数量的本科奖学金和研究生奖学金,以及高级培训和基础研究的补助金”。

具体来说,美国政府要每年花费3000万美元,每年提供6000个本科奖学金和300个研究生奖学金,每年支持24000名本科生和900名研究生完成学业。在当时,这都是大数目了。

· 04 ·

不要单打独斗了,要组团进攻

《科学:无尽的前沿》的伟大之处,还在于它构建了一个

扶持科研的完整体系

。现在,每个国家政府内部都有专管科研工作的机构,但是当时不是的。

二战前后的科研主要靠民间自发,是散兵游勇的状态。没有哪个政府特意主导科学工作,没有谁特意扶持科学来改善民生。

就美国而言,那时候“政府内部没有任何机构来负责制定或执行国家科学政策,国会也没有专门讨论这一重要问题的常设委员会。”

战争期间的科学工作是有人管的,但军队的各级机构“各管一摊”,谁手下的人谁负责。可是战争结束了,科学工作再这么打乱仗,肯定是不行的。

布什博士的建议是:

第一,政府内部设立一个协调中心,统一规划、统一部署,协助政府之外的科研工作。

第二,国会设立一个独立机构,专门致力于科学研究和高级科学教育。

第三,成立一个国家基金会,推广国家科学政策,支持民间非营利的基础研究。

布什博士的报告于1945年提交给了罗斯福总统。五年后的1950年,美国国家科学基金会正式成立。这个基金会成了直到今天为止美国研究型大学的主要政府经费来源之一,给美国的大学和科研机构提供了有力的支持。

这份报告发表之后,美国空军下属的兰德公司很快成为世界首屈一指的综合性科研机构,斯坦福大学研究所、施乐帕克研究中心、林肯实验室、BBN在各自的领域不断开辟人类最前沿的科研道路。

布什博士的伟大创见,和极富感染力的《科学:无尽的前沿》,还直接催生了美国

“军事——产业——大学”

铁三角创新机制。

如果说《独立宣言》是美国建国的纲领性文件,那么这份《科学:无尽的前沿》就是美国摆脱欧洲、一跃成为世界头号科技强国的纲领性文件。

它就是科学界的《独立宣言》。

在报告的开始,布什博士用诗一般的语言写到:“开拓精神仍在这片国土上激荡。开拓者掌握着完成任务的工具,而科学则为开拓者提供了大片尚未被充分开发的腹地。”

回看这份报告,你能清晰地感到它的“跨时代”特征。报告宣言一样地指出:“我们不能再指望被二战蹂躏的欧洲作为基础知识的来源”。

今天,由于中国自身的发展和中美之间的紧张关系,我们也不能再指望美国作为我们基础知识的来源了。我们也必须跨过曾经的“短平快”、依靠别人的时代。

今天,卡脖子的问题从来没有如此被高层重视、被大众知晓。基础科学带来的新知识,从来没有如此地被渴望着。依靠论文堆砌出来的无用“科研”,从来没有如此地被鄙弃。

今天,科学技术以历史上少有的重要性,承接着社会公众的舆论,左右着一个国家的前途和命运。

美国的发展是我们的一面镜子,《科学:无尽的前沿》是一面镜子。

今天我们重读这份文献,把它作为一本书出版,就是要反思中国科研发展战略的系统性、科学性,寻求一个让科研体系既宽松又有力的路径。

我们要永远记住布什博士的一句话:

“一个依靠别人来获得基础科学知识的国家,无论其机械技能如何,其工业进步都将步履缓慢,在世界贸易中的竞争力也会非常弱。”