第十九届国际基因组学大会(ICG-19)在华大集团总部深圳举办,来自多个国家和地区的科学家和专家齐聚一堂,共同探讨生物技术和生物产业的未来发展与合作方向。大会涵盖了基因组学领域的多个前沿科学主题,包括人工智能、个性化医疗等。同时,会议还关注到环境微生物、癌症精准诊疗、衰老等方面的研究进展。另外,大会还为获奖的科学家进行颁奖,表彰他们在各自研究领域作出的贡献。

11月22日,第十九届国际基因组学大会(ICG-19)在华大集团总部——华大时空中心举办。

来自美国、英国、丹麦、澳大利亚、新加坡等国家和地区的100多位科学家、专家和行业领袖齐聚中国深圳

,分享组学研究及应用的最新进展,共同探讨生物技术和生物产业的未来发展与合作方向。

今年是中国参与人类基因组计划25周年,自2006年以来,ICG秉承“基因科技造福人类”的主旨,发扬人类基因组计划“共有、共为、共享”的精神,倡导学术自由、激发创新精神、促进生命科学领域合作,已发展成为具有全球影响力的组学领域学术盛会。

传承与创新:

为推动全球基因组学的深入发展贡献智慧和力量

大会学术委员会主席、华大集团联合创始人、监事长刘斯奇在开幕致辞中回顾了国际基因组学大会自首届在杭州举办以来的发展历程。历经18年的发展,ICG的足迹已经遍布中国深圳、武汉、青岛等城市,以及海外城市如美国费城、比利时根特、泰国曼谷等,这展现了ICG不断扩大的影响力。他强调,

华大的使命不仅限于研究,还致力于推动基因组学在工业和医疗等领域的应用

,期待本次大会能加速推动组学技术与应用的进一步融合,推动组学领域未来的创新发展。

大会学术委员会主席、华大集团联合创始人、监事长刘斯奇致辞

在11月21日以“站在巨人的肩膀上看未来”为主题的预热会议上,作为大会组委会主席,中国科学院院士、华大集团联合创始人、理事长杨焕明回顾了包括人类基因组计划在内的基因组学领域重要里程碑,

强调了伦理考量、数据开放共享以及全球合作的重要性,并表达了对科学先驱的致敬,以及对创新和跨学科合作的愿

景

。

大会组委会主席、中国科学院院士、华大集团联合创始人、理事长杨焕明致辞

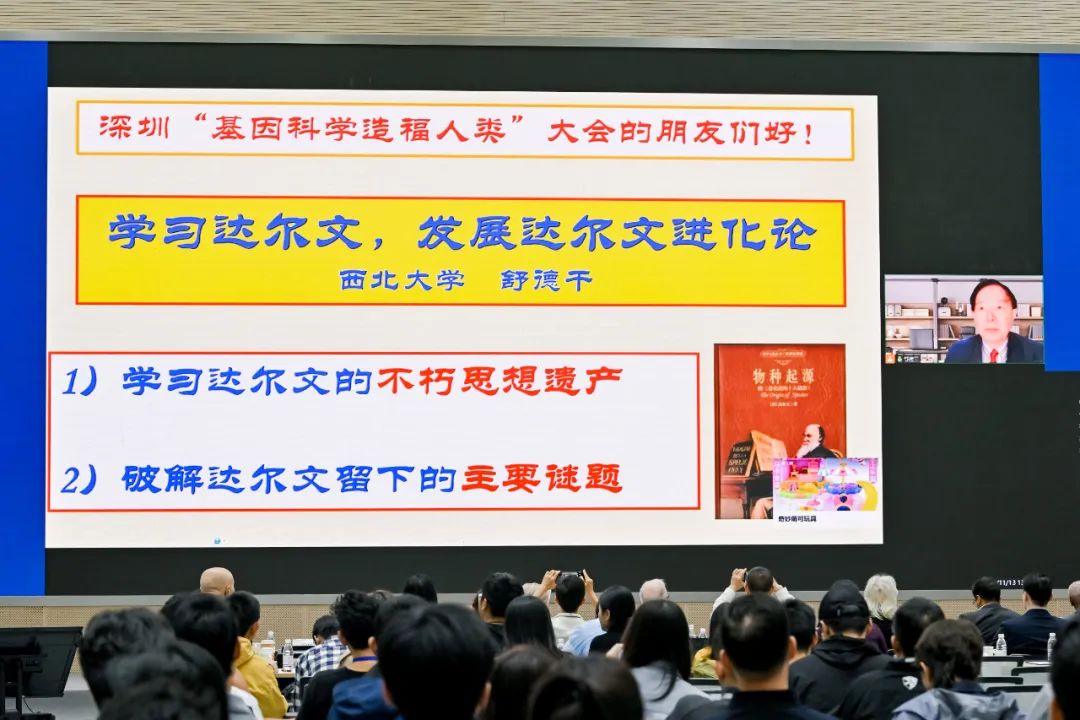

中国科学院院士、西北大学教授舒德干以线上视频方式发表演讲,通过阐述其近60年间与达尔文进化论的五次交集,分享了其对达尔文进化论的理解,以及在破解“寒武纪生命大爆发”等谜题过程中的体会。

中国科学院院士、西北大学教授舒德干线上视频演讲

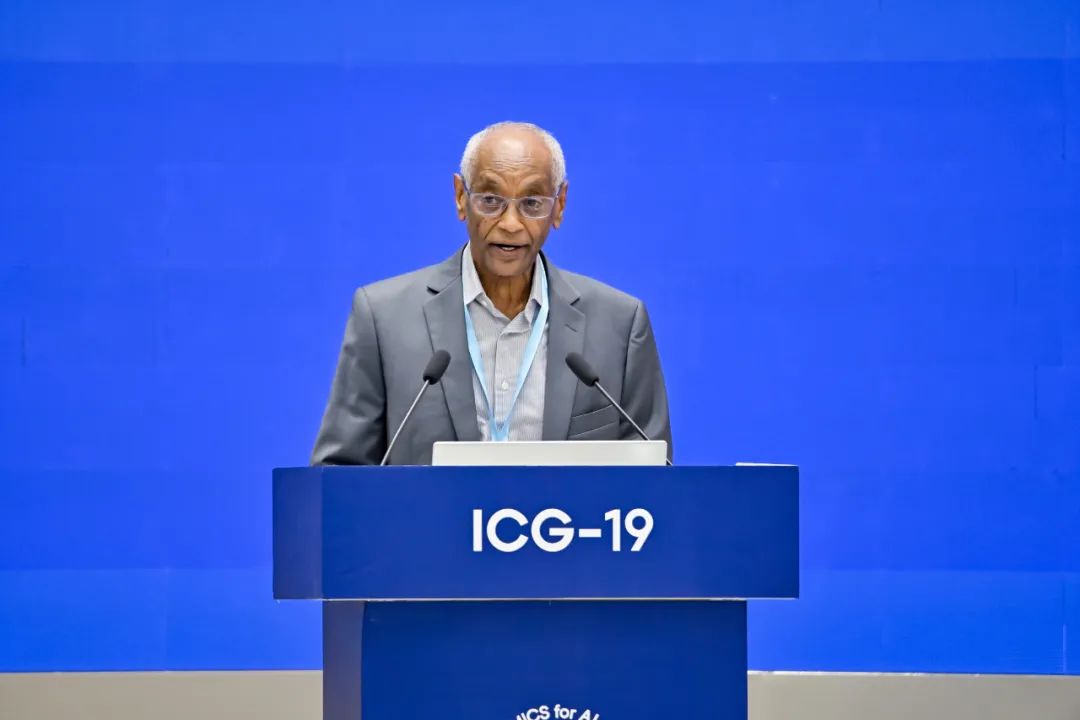

苏丹国家科学院教授Mohamed Hassan强调了国际合作在应对气候变化、疫情、粮食安全和社会不平等等全球性挑战中的重要作用

。

他指出,加强全球伙伴关系,通过发达国家与发展中国家之间的合作,以及利用在线平台扩大知识获取范围,对于弥合教育差距至关重要,有助于构建一个更包容、更可持续的未来。

苏丹国家科学院Mohamed Hassan教授作主题演讲

本届大会涵盖了从组学突破到生物多样性基因组学、宏基因组学、脑科学与衰老、公共卫生和精准医学等一系列前沿科学主题

,汇聚了包括10位院士在内的100余位来自全球不同国家和地区的专家学者,期待通过深入的交流与探讨,共同推动组学领域的发展。

目前,大会已聚焦人工智能、个性化医疗、国际科学与教育合作等当前热议话题举行了多场会议,围绕“妇幼健康和儿童教育”、“组学技术与科学突破”、“生物多样性”、“宏基因组学”主题开展了数十场学术报告。

肠道菌群及其在癌症发生中的作用是当前研究的热点领域。香港科学院院士、欧洲科学院外籍院士、香港中文大学教授于君发表“肠道微生物组在胃肠癌中的作用”主题演讲。于君教授团队的研究不仅揭示了特定肠道菌群与结直肠癌和胃癌的关联,发现了新的病原体——咽峡炎链球菌与胃癌发生的关系,还率先利用粪便微生物作为非侵入性标志物检测结直肠癌,并在结直肠癌的免疫治疗方面取得重要进展。

这些研究为胃肠道癌症的早期诊断、精准治疗和预后评估提供了新的方向。

香港科学院院士、欧洲科学院外籍院士、香港中文大学教授于君作主题演讲

丹麦自然科学院院士、哥本哈根大学教授Karsten Kristiansen强调了口腔和肠道微生物群在开发下一代益生菌方面仍有潜力。他的团队构建了人体肠道细菌基因组集(CGR2),提供了3324株人体肠道培养菌株的高质量基因组集合,其中包含的基因组数据涵盖人体肠道微生物中的527个物种,包括179个尚未被报道的细菌新物种。

Kristiansen教授强调了这些新鉴定的细菌在对抗代谢紊乱方面的潜力,称其有望为下一代益生菌开发提供参考。

丹麦自然科学院院士、哥本哈根大学教授Karsten Kristiansen作主题演讲

中国科学院和中国医学科学院荣誉教授Lars Bolund在演讲中介绍了目前再生医学领域的研究成果。他认为,大规模测序以及单细胞、空间组学技术的发展,开启了基于人工智能的比较进化研究,让我们能更好地理解体细胞进化。他强调,受遗传构成、生活方式和周围环境等的影响,

衰老并不是一个严格按时间顺序发生的现象,我们可以通过对干细胞或组织、器官进行医学干预来改变衰老

过程

。

中国科学院和中国医学科学院荣誉教授Lars Bolund作主题演讲

鼻咽癌在我国高发,但由于其病变部位隐蔽、早期症状不明显,临床上超过80%的患者被确诊时已处于中晚期,对后续治疗造成极大挑战。中国科学院院士、中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏在主题演讲中分享了其在鼻咽癌精准诊疗方向的研究进展,

包括确立鼻咽癌临床分期标准,开发出新策略,在提高疗效的同时降低毒副作用等,让我们看到了鼻咽癌精准诊疗的希望。

中国科学院院士、中山大学肿瘤防治中心常务副院长马骏作主题演讲

斯坦福大学教授Dean Walton Felsher发表“精准肿瘤学如何利用疾病弱点治愈人类癌症”主题报告,介绍了致癌基因MYC在治疗癌症中的潜力。MYC是人类癌症中最常见的致癌基因之一,已被证明是一种潜在的治疗靶点。在淋巴瘤、白血病、骨肉瘤和胰腺癌等各种癌症中,通过增殖停滞、细胞凋亡和免疫系统参与等机制,使MYC失活可导致肿瘤显著消退。

Felsher教授强调,这可能为治疗多种癌症类型提供一种广泛有效的策略。

斯坦福大学教授Dean Walton Felsher作主题演讲

美国国家科学院院士、南方科技大学教授朱健康重点介绍了遗传学和表观遗传学领域的最新进展,强调了其在医疗、衰老和农业中的重要作用,以及DNA甲基化和基于CRISPR的工具对疾病管理和衰老干预的重要作用。在农业领域,高油酸大豆、低GI大米以及富含营养的西红柿等基因编辑作物则是促进健康和可持续发展的重要创新。他强调,