作者:

那日苏

来源:地球知识局(ID:

diqiuzhishiju)

印度,是南亚次大陆上最大的国家,也是世界第二人口大国。

根据联合国在最新数据显示,

印度人口已经达到13.73亿。

如此庞大的人口规模,势必会给其国内农业生产造成极大的压力。

人口即将反超中国

相比另一个人口大国中国960万平方公里的土地,印度的国土面积仅为不到300万平方公里,位列世界第七。

因此对于印度而言,养活国内近十四亿人口是个巨大的挑战。

虽然精耕细作下的水稻农业能养活很多人,但想让这么多人致富就很难了

(图片来自:

Shyamalamuralinath / Shutterstock.com)

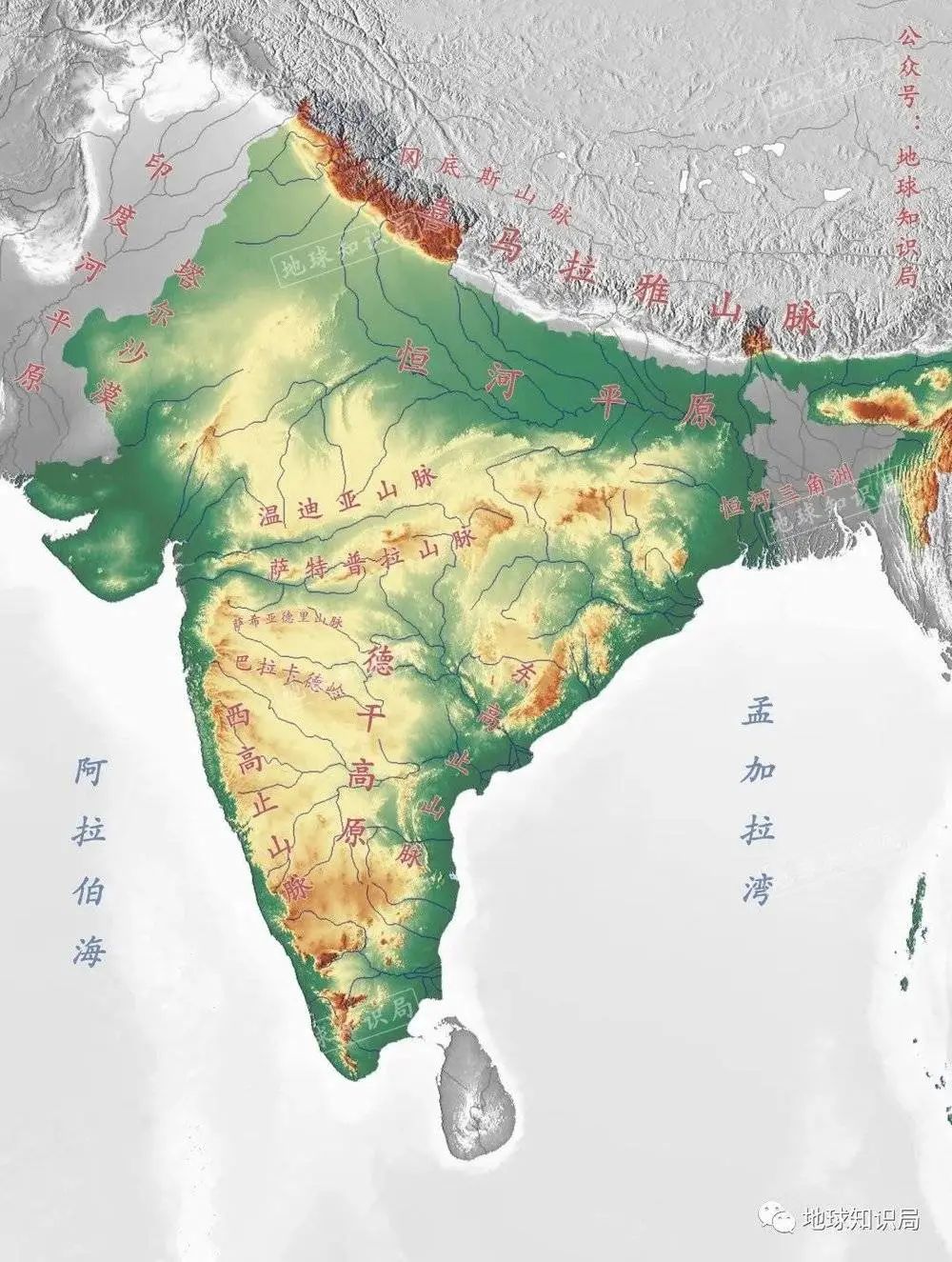

位于喜马拉雅山脉南侧的印度共和国领土面积约为298万平方公里。

锥形的印度半岛从喜马拉雅山向南一直延伸到印度洋,

其国土北部多山地丘陵

,中部则是孕育出众多悠久文明的恒河平原,南部是德干高原及其东西两侧的海岸平原。

印度的农业精华在恒河流域,并以此为基础形成了一个人口极多的单一文化族群。

虽然南方也有可观的农业潜力,但由于历史上的南北阻隔,南北印度的差异较大

平原约占该国总面积的40%

,山地只占25%,高原占三分之一,但这些山地、高原大部分海拔不超过1000米,对农业生产造不成显著的阻碍。

虽然南印度遍布山地丘陵,但坡度不大,加上气候温暖湿润,不光可以养活大量人口,经济作物也是强项(印度-喀拉拉邦-Munnar-山地茶园)

(图片来自:

shutterstock@Zzvet)

印度地形低矮平缓的主要特点不仅为交通设施建设提供了便利,而且在适宜农业生产的冲积土和热带黑土等条件的配合下,

大部分土地肥沃且平整,可直接供农业利用。

根据联合国发布的《世界粮食安全和营养状况》显示,印度耕地面积为1.7亿公顷,高于我国的1.21亿公顷。

印度虽然国土面积只是世界第七,但耕地比例比其他国家高太多了,不过和中国类似,人口过多,人均耕地其实没有很多(中国的更少)

(图片来自:

wikipedia-各国土地使用情况列表)

印度的农业发展还享有气候优势:

该国绝大部分地区处于热带季风气候区,水热条件较好,

农作物一年四季均可生长,因而其农业生产大部分一年两熟

,部分作物甚至可以一年三熟,可谓先天条件优厚。

每年一茬一茬又一茬的水稻,养活了印度大部分人口(印度-比哈尔邦稻田)

(图片来自:

Matyas Rehak / Shutterstock.com)

但由于印度的国土面积相对辽阔,印度各地的自然条件和社会经济条件不尽相同,

降水状况相差尤大

,故存在明显的地域差异。

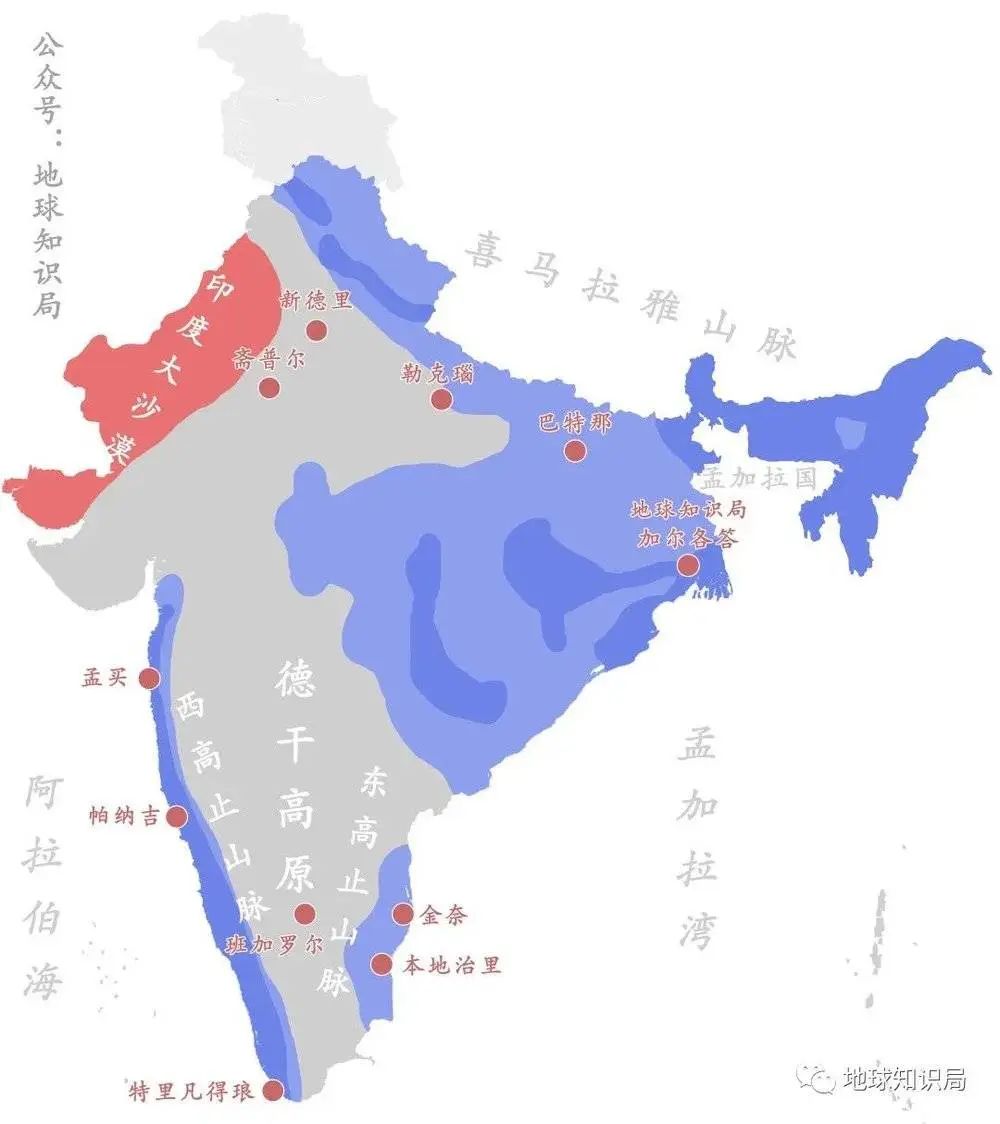

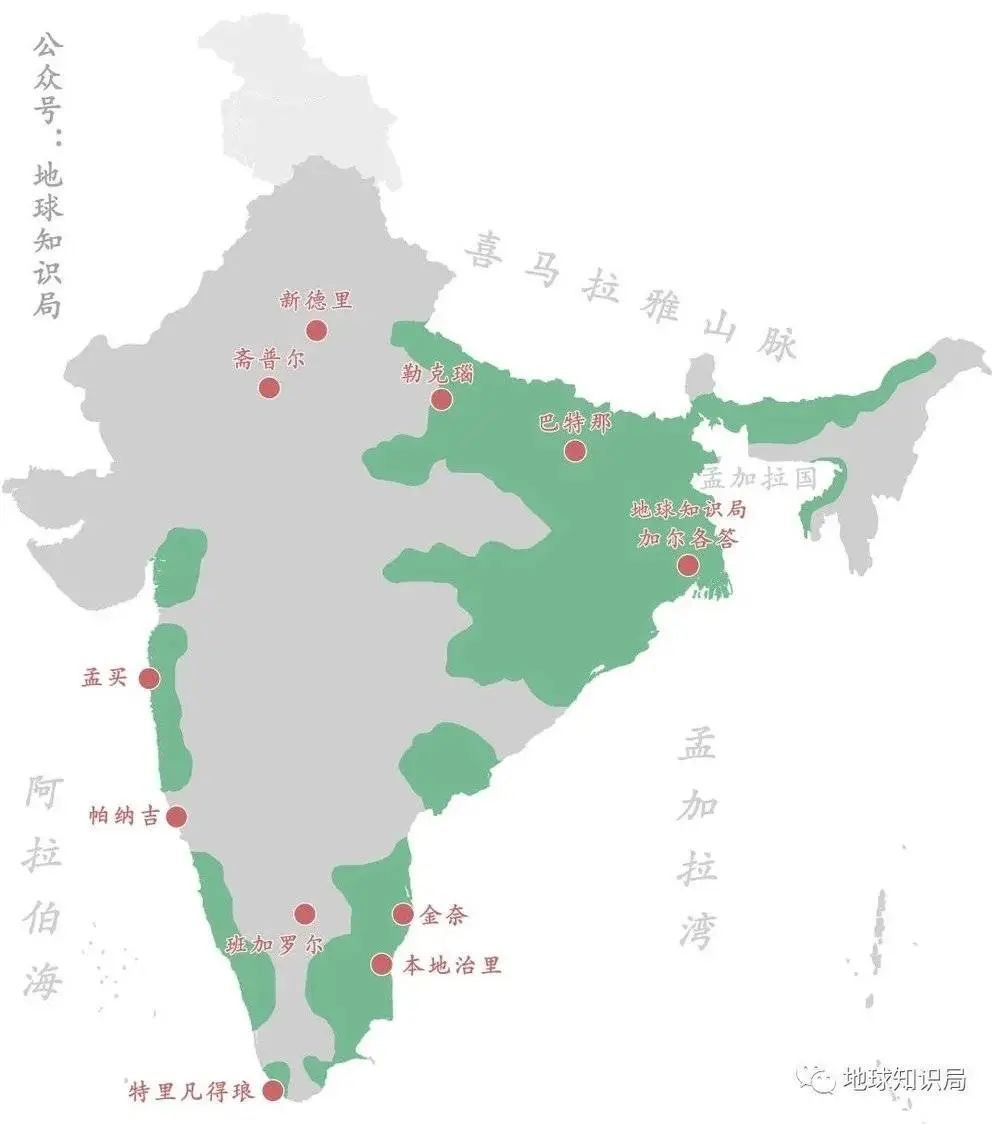

印度降水较多和较少的地区,不过印度的降水门槛真的很高(蓝色部分年降水>1000mm)

其中,稻谷主要分布在常年降水量为1200毫米以上的东北部和印度半岛南部德干高原东西两侧的沿海地区;

小麦主要种植在印度北方

,这里冬季气温较低,且有少量冬雨,适于小麦生长;

杂粮作物则种植在德干高原的大部分干旱地区。

印度高粱地(印度-马哈拉施特拉邦-阿姆劳蒂)

(图片来自:

CRS PHOTO / Shutterstock.com)

经济作物方面,

棉花主要分布在德干高原西北部。

这里土壤肥沃,而且靠近印度沙漠,气候炎热干燥,是印度最大的棉花产区;

黄麻、茶叶主要集中分布在恒河下游和布拉马普特拉河两岸,湿热气候、排水良好的特点方便邻近江河浸泡麻秆,外加稠密的河网为出口产品的运输提供了方便条件,在殖民地时期,这里就是大宗出口作物的原产地;

此外,印度的各种热带作物,

如橡胶、咖啡、椰子、豆蔻等,也都集中在印度的热带雨林气候区

,即半岛西南部地区。

印度拉贾斯坦邦的种棉一家,虽然这里是沙漠边缘地带,但也有适合当地的经济作物

(图片来自:

RudiErnst / Shutterstock.com)

2018年,

印度有66%的人口直接或间接从事农业生产

,对于农业生产来说,具有劳动力充足的优势。

但农业只占GDP的18%,考虑到印度所具备的优越自然条件,印度农业发展明显滞后于发达国家,农业生产水平也相对较低。

所以印度农业生产,

主要还是依靠天公作美。

十六世纪以后,印度遭受到欧洲列强的殖民掠夺,成为英国的殖民地。

在殖民地时期,

印度农业生产的发展思路是以满足宗主国需求为先。

相比日不落帝国的财政收入,殖民地人民的生死只不过是统计数据而已。

在大英帝国众多殖民地中,印度人口有着压倒性多数。

为了统治这个体量过于巨大的文明,帝国的战略是笼络上层以印制印,底层则相当悲惨

(图片来自:

shutterstock@Sidhe)

在这样的思路指导之下,印度当时主要种植的作物是棉花、烟草、香料、咖啡等

供给西方国家的消费品

,以至当时印度的粮食生产甚至满足不了自身国内需要。

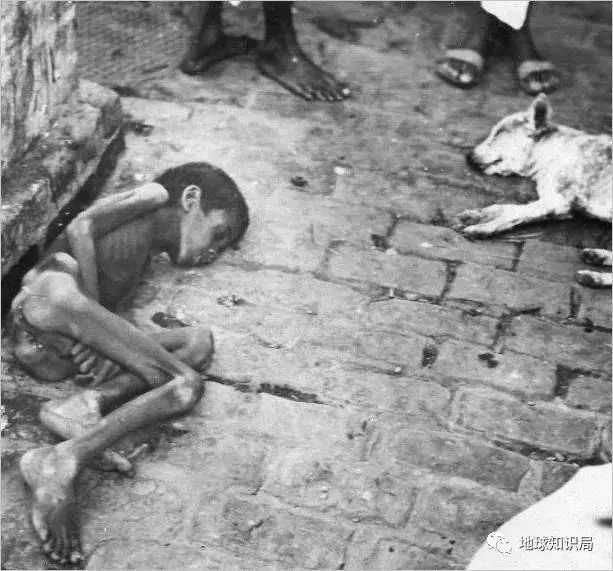

这一状况及其恶果影响了整个英国在南亚的殖民地,而分配不均、调运不力、赈济不足则加强了历次饥荒(1943年,孟加拉大饥荒)

(图片来自:

wikipedia)

这种带有强烈殖民地色彩的农业生产情况一直延续到印度独立之后,直到1965年,

这些传统出口农产品依然占据出口总值的52.4%。

像其他热带亚热带的广阔殖民地一样,印度产出的原材料和广阔市场大大促进了英国工业发展(印度-马哈拉施特拉邦-阿姆劳蒂棉花加工)

(图片来自:

CRS PHOTO / Shutterstock.com)

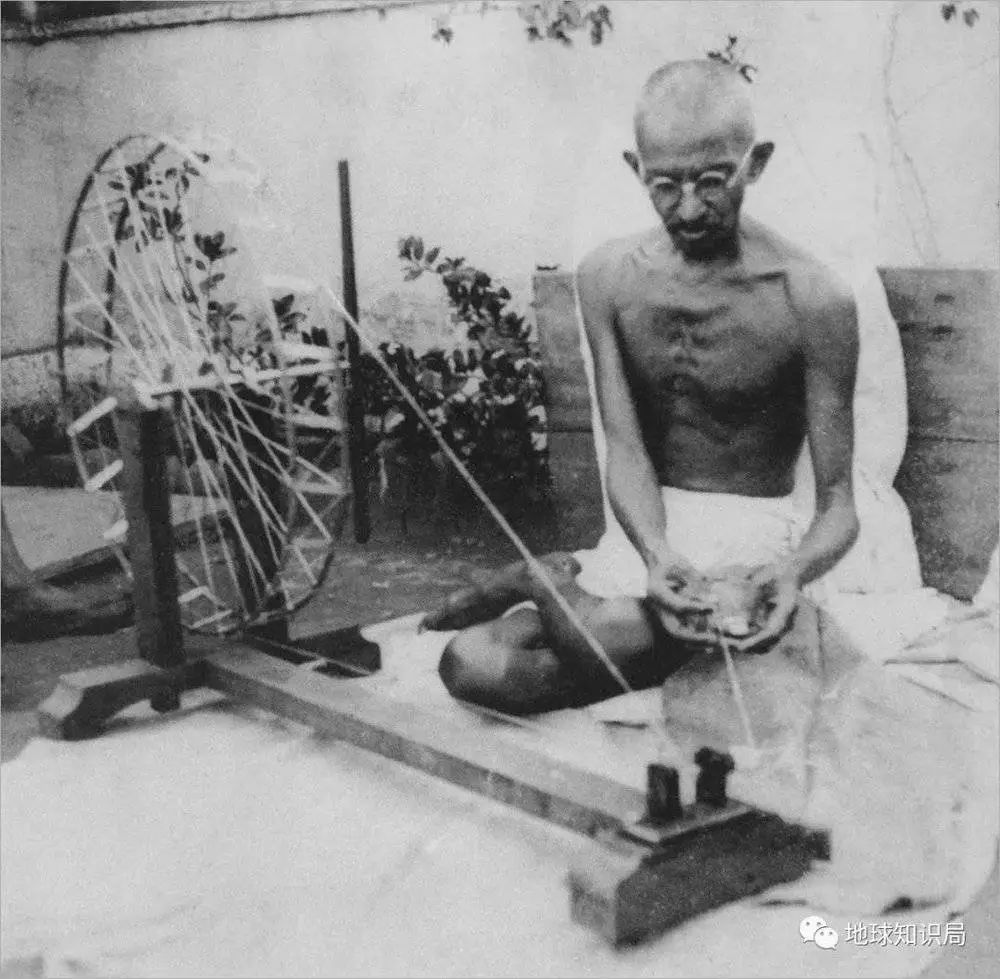

其实印度长期是一个纺织制成品出口大国,但这主要得益于极低的人力成本,当被英国殖民和控制关税后,印度最终从一个棉布出口国变为棉花(原材料)出口国

(图片来自:

gandhiserve.org)

独立后的印度为了解决国内的粮食问题,改变殖民地时期遗留下来的扭曲的生产关系,新政府开启了一系列包括

土地革命

在内的改革。

但是由于国内旧势力的影响以及宗教思想的阻碍,改革收效甚微,虽然主粮的种植比例提高了,但广大农民仍处于贫困之中。

再加上土地革命的不彻底,

土地革命并没有真正调动农民对农业生产的热情和积极性,不少农民刚刚得到土地又失去了土地。

如果村社的土地主要为地主所有,那地主从收入考虑自然优先选择经济作物,而突发的粮食危机不会威胁到地主,对农民却很致命

(印度甘蔗田,图片来自:

clickvision / Shutterstock)

所以,尼赫鲁及其政治精英对实现农业发展的目标也就化为了泡影。

这就导致了七十年代中期以前的印度几乎年年进口粮食,给印度的粮食安全造成极大的隐患。

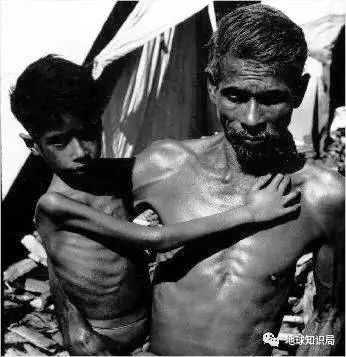

虽然独立后的印度在粮食保障上取得了很大进步,但饥荒还是难以消灭(如1972年饥荒)

(1972年饥荒中的儿童,图片来自:

CDC/ Don Eddins)

政策因素之外,

印度传统农业本身也十分脆弱。

印度传统农业对气候和雨水等自然条件依赖性较大,

抗御自然灾害能力不足

,经常因季风气候的不稳定性而使农业遭受水旱灾害。

据统计,1951-1983年因旱涝灾害造成的农业减产就有13次之多。

水稻没有水,真是要了命

(图片来自:

Zastolskiy Victor / Shutterstock)

另外,印度农业

以传统的生产工具和手工劳动为主

,现代化投入较少,独立初全国绝大部分的耕地依靠人畜力耕作,70%的耕地无灌溉设施,依靠雨水灌溉。

即使到现在,由于单个农户缺乏资本,加上农科不足,很多地方仍然离不开耕牛(印度-奥利萨邦-根贾姆稻田)

(图片来自:

Nila Newsom / Shutterstock.com)

相比中国,印度有作物熟制的优势,但在绿色革命之前,

印度每公顷的稻谷产量却仅为同时期中国的一半。

从1950年至1960年的10年间,印度的粮食生产的增长率仅为2.5%,无法满足国人对粮食需求,不得不采取定量供应的措施,

每人每天只有394.9克,最高至408克

,和我们熟悉的粮票时代差不多。

在印度诸多农作物中,最关键的是水稻,印度水稻分布于降水量分布趋同,相当依赖于季风,如果没有水利设施保障,靠天吃饭难以避免灾年

此后不久,又遇上1966至1967年连续两年的干旱歉收,印度陷入了独立以来最严重的粮食危机。

粮食危机也已成为影响整个印度经济的发展和民族生存的根本问题

,社会的动荡和人民的不满情绪也时有发生。

这种情况下,印度开始实施农业发展新战略,

采用以高产量品种为主,结合水利、化肥、农机等现代技术

,对传统农业进行改造,这一过程被称为“绿色革命”。

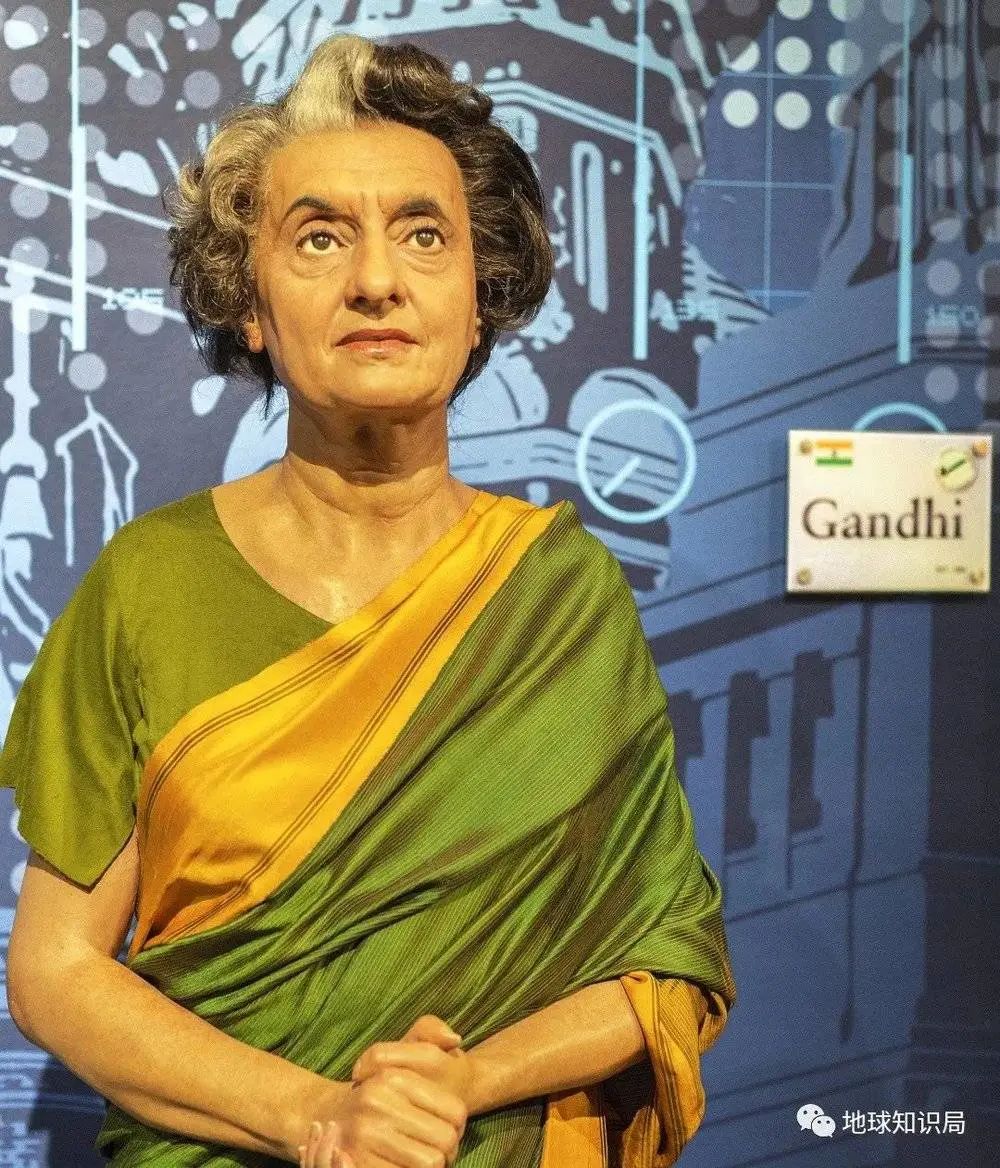

印度铁娘子时代即将开始(杜莎夫人蜡像馆-英迪拉·甘地蜡像)

(图片来自:

Yuri Turkov / Shutterstock.com)

1965年,尼赫鲁的女儿英迪拉·甘地接任总理职务,印度开启了轰轰烈烈的绿色革命。

印度第一次绿色革命持续了二十余年,

以引进高产粮种,大面积采取科学种田

,发展农业技术为核心,在全国范围内迅速推进。

虽然现在人们担心农药和化肥对健康的影响,但对于很多国家还是远远不够用的...(印度-西孟加拉邦)

(图片来自:

Soumen Tarafder / Shutterstock.com)

英迪拉·甘地政府还投入大量的资金,建立农业科学研究和办农业教育的工作,

在全印度各邦普遍建立农业科技推广站和农业学校

,基本上每个邦都要建一所农业大学和农业科学研究的院所。

印度投入了大量资源建立对接国际的高等教育,但农村基层教育也很需要加强,技术提高了,但落实技术的还是广大基层群众(印度-卡纳塔克邦-亨比乡村小学)

(图片来自:

Mazur Travel / Shutterstock.com)

在印度政府的努力之下,高产品种面积从1966年的189公顷,扩大到1990年的6700万公顷,灌溉面积增长一倍,农机数量从5.4万台增加到超过100万台。

印度的粮食产量,也从1961年的8738万吨增加到1.94亿吨。

家里买了这头铁牛,仿佛一些都要好起来了

(图片来自:

SatpalSingh / Shutterstock.com)

为了增加食物来源(特别是蛋白质来源),印度还先后开启了旨在发展牛奶生产的“白色革命”和针对渔业发展的“蓝色革命”,都取得了一定成效,基本上实现了粮食自给自足。

印度平民的牛奶供应(尤其是对学生)确实是项善政,英迪拉·甘地当政期间确实是做了不少事(印度-贾巴尔普尔-牛奶配送点)

(图片来自:

NEERAZ CHATURVEDI / Shutterstock.com)

“绿色革命”的成果,让印度政府欢欣鼓舞,但是印度农业更为深刻的弊病依然没有根除:

土地还是集中在少数人手里。

据印度政府在1985年的抽样调查中,占农户总数1.3%的富农拥有着印度耕地总面积的14%,而占印度农户总数50%的贫农只拥有耕地总面积的1%。

不仅如此,一些小农和边际农(耕地面积不足半公顷),还因不断丧失其土地而加入无地农的队伍。

虽然结果同样是大量农民涌入城市,但因破产而进城谋生,和为了更高收入进城,差别很大

(图片来自:

happystock / Shutterstock.com)

农业革命中对农业技术的投入局限于水稻和小麦,

对于大豆、油类以及其他经济作物的投入微少,每年需要进口大量食油等农产品来满足需要

,印度的农民无形当中为政府背负了这一负担,因此印度农民的收入并没有显著增加。

大豆是全民提高饮食质量的重要资源,但最令人担心的还是基础粮供应(印度-中央邦大豆田)

(图片来自:

Tofan Singh Chouhan / Shutterstock.com)

此外,过量使用化肥和农药,加上长期对土壤和地下水的过度利用,

导致耕地的资源承载力不断加大,并造成环境恶化的恶性循环。

生产技术落后、土地利用不合理、人地关系紧张以及环境问题

中任意一个,就像一个定时炸弹一样,随时都可能再次引爆印度粮食危机。

时间步入新世纪,印度人口迎来暴涨,2000年已突破十亿大关。

但是农业生产并没有相应的增长,反而

环境问题和人多地少的尖刻矛盾进一步扩大。