文 | 王笛

历史是精英写的,所以我们今天所看到的历史上的民众,都是透过精英的眼睛才能看到。在20世纪初,中国人开始“被启蒙”的时代,民众是怎样被精英所描述的呢?

在精英的笔下,民众就是“乌合之众”,无论是行为,还是思想和信仰,都存在严重问题。

因此,在这篇文章中,我想讨论的不是20世纪初民众的真实历史,因为这样一篇短文不可能说清楚的。我要谈的是:在精英的眼中民众的形象,民众是怎样被精英所描述的。

晚清时期,一场由新型的和西化的社会改良者领导的,旨在抨击大众文化和大众宗教的激进运动,轰轰烈烈地开展起来。

20世纪初的中国城市经历了一个“改良时代”。但这些改良者究竟怎样理解“改良”和“维新”这样的词呢?他们的标准和模式又是什么?

1909年成都的《通俗日报》上一篇题为《说新》的文章,部分回答了这个问题。这篇文章写道,“新”是“旧”的反意词,作者认为以过去为基础的事物代表“旧”,以现在为指向的事物代表“新”,因此既有的传统和风俗都是旧的和不可靠的,需要改革,改革的结果就是“新”。

按这篇文章的说法,所有的传统都是愚昧落后的,因为它们是旧的东西。“文明”这个词在晚清流行一时,但它主要是指西方的观念和行为,改良者把这些观念和行为介绍到了成都。这一认知反映了改良者追求西方的紧迫感。

精英们留下的描述和批判公众行为的记录,是我们考察他们对普通民众和大众文化态度的极好资料。他们对普通人和大众文化总是持批评态度,对民众日常生活的每一个方面——从穿着到行为方式——都进行了抨击。

在他们眼里,普通市民卑下、愚昧、空虚、不诚实,“镇日斗牌无别事,偷闲沽酒醉陶陶”,便是他们对民众的画像。

他们也批评那些行为不端“街娃儿”:蓄着长发,与狗逗乐,酗酒赌博,结交妓女。街娃儿经常到某个固定场所聚集,比如御河岸边。因此,他们就告诫:“莫向御河边上去,染成逐臭一班人。”

▲成都御河

20世纪初,精英们总是将普通民众与西方“文明人”进行比较,批判的调子达到了新的高度,似乎无论在哪一个方面,民众的行为都难以接受:上了年纪的人在茶馆里散布流言蜚语,年轻人藏身于城墙上偷看妓女(妓女集中的新化街靠近城墙,在城墙上可看见妓院里的动静),女人们被算命先生或江湖郎中的瞎话弄得神不守舍等等。

▲

晚清成都《通俗画报》上所画新化街的妓女

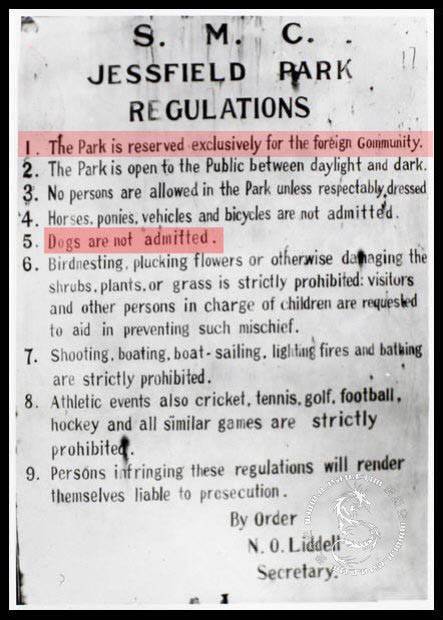

精英们甚至对一些细枝末节的问题也看得很重,1914年《国民公报》的“时事评论”栏有一篇题为《可恨》的短文,严厉谴责了那些折断树枝的人。作者声称,在上海的公园里,外国人挂出“华人与狗不得入内”的告牌,并不是蔑视和羞辱中国人,而只是希望借此杜绝国人对树苗的损坏。

▲上海租界内公园的有关规定

虽然这样的论点未免牵强,但可见他们对民众所谓落后行为的处心积虑。这篇文章还提到了“文明”这一概念,指出攀折树枝的举动与动物无异。

我们知道,“华人与狗不得入内”这一标志,历来就被中国革命家们用作例子,证明洋人是怎样无所不用其极地对中国人进行污辱和歧视,从而激起国民的反帝情绪。然而这篇文章从“文明”的角度着眼,反其道而用之,来揭示改革和教育下层人民的重要性。

改良者认为大众娱乐是造成公众“丑恶”行为的重要原因之一。在他们眼里,所有男女演员的表演都是“故作丑态”,“俗不可耐”,其表演是“不健康”的。街头表演的相声吸引了数以百计的人观看,但语言却“下流”、“放荡”。

“柳连柳”被他们认为是“最下流”的表演,唱者拿着一根挂满了铜钱的竹棍,边唱边用竹棍敲击身体作为伴奏。他们经常使用一些很粗俗的方言,让精英们觉得“不堪入耳”。其中最常演的曲目是“小寡妇上坟”,精英们认为这种节目十分“丑陋庸俗”。

与中国传统的知识分子一样,20世纪初的精英们猛烈抨击所谓的“迷信”思想,诸如邪神崇拜、惧怕厄运、笃信巫医等等,并且不遗余力地嘲笑贬低那些所谓“迷信”的人们。

然而,精英文人最猛烈抨击的是所谓“迷信”活动。例如,每年正月十五,人们都会拣回一些象征金元宝的鹅卵石,以驱除“穷鬼”。精英以一首竹枝词嘲笑这种行为曰:

牛日拾来鹅卵石,

贫富都作送穷言。

富家未必藏穷鬼,

莫把钱神送出门。

对那些大众宗教仪式的批评则更为猛烈,认为人们烧香拜佛都是“不文明”的愚昧行为。一次,一个女人在家里给观音菩萨烧香时引着了火,当地报纸以一种讽刺的口吻报道了这件事:“拜观音请到火神。”

在成都,人们认为菜油撒在街上是不吉利的,谁要是不小心把菜油洒在街上,就得买来“纸钱”放在油上,点着火,嘴里还念念有辞,求神灵保佑避祸,当地叫“烧街”。有一次,“烧街”的火势蔓延,堵塞了交通,而人们却站在一边袖手旁观,精英对此愤慨不已:“正当烈日,偏有十余人围观烤火,真是不可解。”

他们还嘲笑许多市民每当新年将至,就在自己的家门上贴门神,真是愚蠢至极:

街头爆竹响愁人,

肖像桃符彩换新。

堪笑成都迷信久,

年年交替说门神。

农历7月22日是供奉财神的日子,那时街上要放鞭炮,市民忙着敬神烧香。如此做法又引起了改良者们的讥讽,《通俗日报》上的一篇文章指责道:

每年七月二十二,是佛教人敬财神的日子,大街小巷爆竹连声,磕头烧香,大家忙乱,究竟这件事极是一段笑话。……

可笑各店铺各住户,年年到那一天全都拿敬财神为最要紧的一件事(也有人不信这个,但不能不随俗的),请问敬财神的准可以发财吗?近来穷人一年比一年多,难道说是没有敬财神吗?……

要说不敬财神就不能发财,凡是不敬财神的就该全是乞丐,怎么教人不敬财神的,也有发财的呢?怎么外国人不敬财神,人家国家合商人,多有比中国富足呢?可叹愚民不信真理,偏信假话。

其实敬财神发不了财,反倒先破财。你们看街面店铺,要是讲究一点的,这敬财神一天的费用,如买爆竹、买贡物、买香烛等件,热闹一日点灯一夜,就须二三十两银子。

那穷家小户,也敬财神,这一天的费用,足够过三天的。这不是没发财先破财了吗?要说是这是下本钱,以后必可以发财,怎么中国的商民,都一年比一年穷呢?怎么大家都不醒悟呢?

要是果真坐在屋里什么都不干,专敬鬼神,自然就会从天上落洋钱,我就信那财神真有灵。到底哪里有什么财神,哪里有这个事呢!

这样的观念也反映出社会精英的信条,即成功来自于劳动,而不是烧香敬佛。但他们却不懂得对物质生活贫乏、辛勤劳作而难得温饱的贫民来说,这样的精神寄托有多么重要。

端公是改良者经常攻击的对象。端公号称有超自然力量,可以驱恶除魔,救治病人。当时成都许多人都相信巫术,精英对此多有批评。他们指责端公施法过程中,午夜时分方圆几里都可以听见鬼神哭嚎的声音。端公跳神时还要敲锣打鼓,却全然不顾病人恐惧得全身发抖。

端公在屋顶上挂上符咒,所谓驱散游魂野鬼,但精英却揭露,他们未能驱散鬼魂,却使病人情况恶化,还趁机敛钱,因此端公实际是“阎罗”的帮凶,因为他们“无刀会杀人”。

当时有一家报纸报道了这样一件事:一个端公在一天晚上驱鬼回家路上掉进了水塘,他抱怨说自己是被魔鬼缠上了身,报纸称他为“水端公”,质疑道:“端公自谓为鬼所祟,能为人取鬼,而不能自御其鬼,该端公之法术,亦可想见矣!”

虽然精英的激烈批评,巫医治病的习俗一直延续下来。我们在巴金的小说《家》中可以看到,在20世纪20年代端公驱鬼仍然流行。在主人公觉慧的祖父临死之前:

一天晚上天刚黑,高家所有的房门全关得紧紧的,整个公馆马上变成了一座没有人迹的古庙。不知道从什么地方来了一个尖脸的巫师。他披头散发,穿了一件奇怪的法衣,手里拿着松香,一路上洒着粉火,跟戏台上出鬼时所做的没有两样。巫师在院子里跑来跑去,做出种种凄惨的惊人的怪叫和姿势。他进了病人的房间,在那里跳着,叫着,把每件东西都弄翻了,甚至向床下也洒了粉火。不管病人在床上因为吵闹和恐惧而增加痛苦,更大声地呻吟,巫师依旧热心地继续做他的工作,而且愈来愈热心了,甚至向着病人做出了威吓的姿势,把病人吓得惊叫起来。满屋子都是浓黑的烟,爆发的火光和松香的气味。

尽管巴金以一种写实的笔触描写了这个片段,但从字里行间我们还是可以看出他对端公的反感态度,其实当时的新知识分子都存在类似的看法。西化的社会精英认为,大众文化和宗教是现代化的最大障碍。

还有人竭力主张禁止“迷信”的作品出版发行,这其中包括《封神演义》和《西游记》等古典名著,以及所有与妖怪神鬼、佛教、道教相关的书籍。

改良者在他们的文章中始终鼓吹这样一个观点:中国的传统愚昧落后,外国的文化则文明进步。例如,《通俗日报》曾撰文指出,日本人和西方人经常会在各种场合阅读报纸,不管是在火车站、商店,还是在理发店、人力车上或餐馆里。

据这篇报道说,1908年,有些新型茶馆开始给茶客提供报纸,这其中有怀园、宜春茶楼等,一些餐馆也纷纷加以仿效。新兴的精英们认为这是一条文明之道。

成都有一家人突破传统习俗的束缚,举行了新式婚礼,当地报纸称赞“此举极端文明,既能破除旧习,又复节减金钱。”

同时,他们嘲笑旧式婚礼,称用喇叭吹奏助兴是“形式腐败”,而用西式乐队举行娶亲,“彩舆之前,列军乐队,十余人随走随奏,”则是“文明可喜”。

可见西方文化在这些精英心目中的形象和地位,对西方的崇拜和中国传统的蔑视形成了十分鲜明的对比。

与这一趋势相反的是,另一些精英成员则不赞成一味地崇洋媚外。他们看不惯那些穿西式服装的人,《通俗画报》上曾刊登了这样一幅漫画:一位男人因为服装样式不中不西,被骂为“中西人”,作为“社会百怪”之一种。

《通俗日报》刊登一篇题为《真阴沟跌假洋人》的消息,作者嘲讽一个穿着洋服装的人,掉进了土坑,弄破了衣服。记录者没有表示同情,反倒取笑“假洋人”的不幸。

在晚清,崇拜西方已非常流行,《通俗日报》上的一则故事讥讽的就是这类人。

有一个人到国外旅行,带回了许多稀奇古怪的玩意儿。他的亲戚朋友来看他的时候,发现他的外貌改变了不少,他剪掉了长辫子,着西服,蓄西式小胡子,“文明的了不得”。

亲戚朋友们问他去了一趟外国,都有哪些收获。他一边从箱子里拿出东西来炫耀,一边说:

“你们诸位看,人家外人的东西,够多好!咱们中国人是不能的。……临末了拿出一个小藤子枕,遂对众人说道:“你们诸位看,这藤子枕做得多么精致!又凉爽,又轻秀,大概是机器做的。我们中国人是万万不能的。”

旁边有一年老人,实在闷不住,遂插口道:“先生这藤子枕,是阁下祖上传下来的东西,你临上外洋去的时候,带了走的。如今你把它当作外洋作做的了。”

某甲面红过后,遂说道:“虽然是中国做的,可是从外洋游了一趟回来,可就显得高得多了。”闻者无不大笑。

从这个“枕头”故事,我们可以觉察到文章对盲目崇洋的批判态度。关于成都的描述中,反映出在当时确实存在很深的代沟,年轻人多提倡接受西方观念和文化,而老年人更倾向于维持传统。

在新旧两极之间,也有人力图找到一个中西方文化的平衡点。虽然西化的精英们对传统文化抱有偏见,但大多数改良者既沿袭了中国传统儒教的价值观,亦同时认为西方观念并不与之冲突。

尽管他们接受了不少西方新思想,但传统价值观念依然根深蒂固。换句话讲,不管是源于西方文化,还是东方文化,只要对改革有用,他们都会试图加以运用。

总的来讲,精英改良者对中西的价值取向所持的是一种现实和适用的态度,因此他们的改良措施经常都表现出新旧兼具的特点。然而,无论他们是西方派,还是传统派;无论是新派,还是旧派,他们对民众的蔑视、对大众文化贬斥的态度,却是一致的。

原标题:新旧交错的“改良时代”

·END·

大家

∣

思想流经之地

微信ID:ipress

洞见 · 价值 · 美感

※本微信号内容均为腾讯《大家》独家稿件,未经授权转载将追究法律责任,版权合作请联系

[email protected]