本文授权转载自

高能E蓓子(ID:ilovemisse)

最近,papi酱又语出惊人了。

她说自己“结婚五年,双方亲家从没见过面”“过年都是各回各家”。

听起来好像很惊人,也有好多网友表示羡慕,说她这是“神仙婚姻”。

节目中,papi还有个观点:“婆婆要把儿媳当女儿,媳妇别把婆婆当妈”。

把婆婆当亲妈,意味着“女儿”可能会毫无顾忌地展现自己的坏情绪,把很多以前由妈妈做的事情都理所当然地让婆婆接盘。

忽略彼此没有血缘关系的事实,非要强行亲近,婆媳不起矛盾才怪。

臭脾气只能辛苦老母亲承受了

何老师听完表示“开了眼界”,原来找对婚姻的相处方式,也能治愈恐婚症。

Papi还解释了年轻人的“恐婚”心理:大多数人怕一结婚就丧失自己,她鼓励大家“当那个人来了的时候,不要惧怕,那个人还没有来的话,就不要凑合”。

这让人想起之前她的“人生排序”,在独立女性的人生最重要排行榜里,“自己”是要排在第一位的。

自己、父母、伴侣和孩子,你会怎么排序?

何炅觉得,papi酱的婚姻之所以令人觉得“神仙”,就是因为互相依赖却又保持了独立,让彼此在婚姻关系中保留了最完美的距离。

不仅双方家长没见过面,papi和老胡甚至没有求婚,没有蜜月,也没有摆酒,很多网友表示不可思议。

但我也有点纳闷,到底是什么时候开始,求婚摆酒度蜜月成了这个时代的“结婚三大件”了?

《妻子浪漫旅行》中,六位妻子分享了各自的求婚仪式,都很大阵仗

蒋勤勤和陈建斌的婚姻就没有什么仪式感,但不失幸福。

他们可能比papi酱还“草率”,没有告诉双方父母,没带相机拍照,随便拿台手机拍了一张模糊不清的照片就完事了。

只是因为觉得“是时候了”,不需要谁求谁,很自然就完成了

领完证后蒋勤勤提议出去吃顿饭庆祝一下,陈建斌还觉得没有必要,回家吃就好。

回家宣布消息时,父母吓了一跳,说你们不早说,好多弄两个菜啊。

婚结得简单,但并没有因为缺了一个“别人都有”的仪式而变得不美好了

不过,如今像papi一样默默追求“现代婚姻模式”的人不在少数。

上海一家旧货店的夫妻主理人多吉和Karen,因为都喜欢淘旧物而走到一起,又因为不喜欢被房子拴住,宁愿拿出收入的五分之一租房,一遍遍地搬家,住遍老上海风情迥异的老房子。

因为喜欢淘旧物,家里满满都是充满年代感的物件

女主人喜欢的古董床是单人床,所以夫妻俩干脆分开住,一人一卧一床。

夫妻俩也没有从善如流生娃养老,而是一起选择了丁克,现在家里只有两个人,两只猫。

多数时间,两人互不干扰,各忙各的工作,闲暇时分,两人就坐在阳台上品茶聊天,这样的婚姻或许很多人并不认可,但至少当下的他们是很惬意的。

作家马家辉也曾经在《锵锵三人行》中谈过自己与妻子的婚姻之道。

夫妻俩每个周末分房睡,再在客厅约会,一起喝喝咖啡看看电影,度过美好的晚上,最后各自回房。

他觉得这样的模式能提高夫妻间的生活情趣,对保鲜婚姻也有好处。

刘若英也曾经在《我敢在你怀里孤独》一书中,描绘过和丈夫钟小江的婚后生活状态。

一起回家,一个往左,一个往右;卧室、书房独立,只共用厨房和餐厅。这样的生活外人可能觉得很奇怪,但刘若英和丈夫都觉得这样的生活方式挺好的。

分卧而睡目前在日本已经很普遍了,而早在90年代,时髦的日本甚至提出过“周末婚”这样的概念。

1999年有一部讲述这种夫妻关系的电视剧,名字就叫《周末婚》

到了21世纪的日本,选择“周末夫妻”模式的年轻男女就更多了。

他们觉得,每个人都是独立的个体,与其让婚姻关系的约束而使时间和精神变得不自由,不如选择彼此舒适的方式。

平日自己一个人生活,周末的时候则与丈夫一起度过,这也体现了现代生活方式的多样性。

而在香港,选择做周末夫妻的年轻人,有时也是出于一种无奈。

纪录片《有楼万事足》里说了一个这样的故事。

28岁的Henry和28岁的Hathi一位是舞者一位是自由职业者,二人情到浓时就注册结婚了,但却是没有钱、没有房子、没有婚礼的裸婚。

由于收入不稳定,也没有楼,小两口只能选择婚后继续与父母同住,每个礼拜见一两次。

每次分别都充满了不舍

有时候Henry实在太想念老婆,会上Hathi家留宿。但是200呎的公屋,住了女方一家四口已经非常狭窄,Henry唯有和老婆屈就在一张小得不能再小的床上。

分居可能是香港很多“无壳”夫妻的日常,虽然有点无奈,但这样的模式也让他们有意外收获。

每星期一两天的见面反而增加了感情的黏性,“好像在拍拖一样”。

这其实正是距离和空间感给婚姻带来的惊喜。

最近,日本甚至还出现了一种新鲜的婚姻名词:卒婚。

卒婚,就是夫妻不需要彼此绑在一起,各自去做想做的事,又能维持宽松的伴侣关系。这种风潮在“熟龄夫妻”中特别流行。

这种关系听来梦幻,但其实细想一下,现在双薪家庭增多,女性已经不再局限于传统的“男主外女主内”婚姻上。因为彼此都有工作,夫妻之间的交流减少,长期缺乏沟通。

这时候,有人会选择卒婚的方式生活,在保持婚姻关系的前提下,重新整理关系,去享受、构建追寻自己最理想的生活形态,漫长的婚姻生活也会因此擦出新火花。

不管是丁克、室婚、周末婚还是卒婚,一千个家庭有一千种模样。

现代婚姻模式千姿百态,是不是只要选择到适相合自己的方式,就能治愈恐婚症呢?

当下人们对“恐婚”的定义,是对结婚后进入稳定关系的恐惧。

与恋爱、同居相比,婚姻的制约性会更加明显,它包含着彼此的承诺和法定的束缚。

恐婚的原因很多,有些人可能是受原生家庭的影响,对婚姻带着原始的恐惧和排斥,担心婚姻不顺遂甚至是失败。

武艺曾经在《我家那小子》中坦露心声,因为小时候经常目睹父母吵架,令他不敢轻易考虑结婚,担心自己的小孩会重蹈他不愉快的童年。

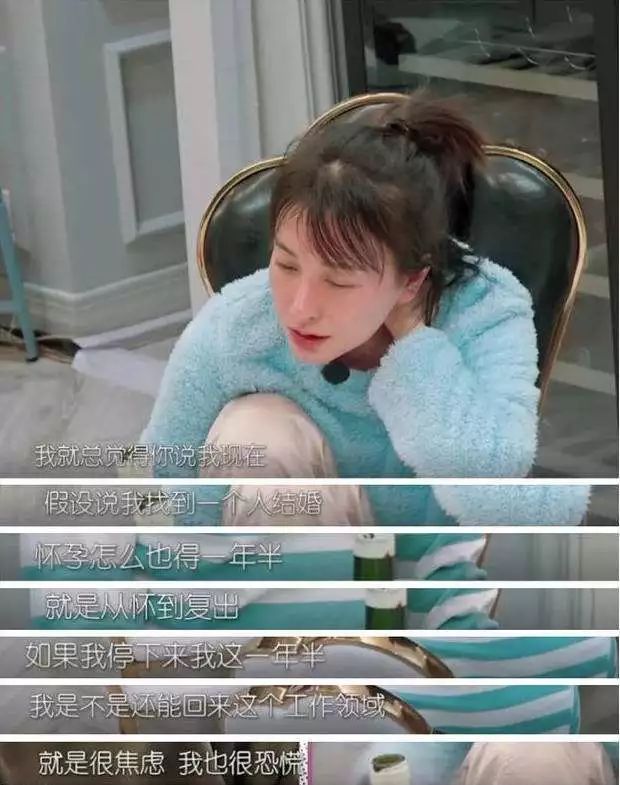

一些事业女性则担心,自己可能因为结婚后要成为妻子、母亲,不得不放弃大好的职场晋升机会,压缩自己的事业上升空间,在柴米油盐中失去自我。

毕竟怀孕+产假一拖就是一年多,许多需要全力拼搏的工作机会都可能拱手让于更年轻的职场竞争对手,而全职太太和全职妈妈目前并不被视作一个职业存在。

姚晨曾因两次怀孕暂停事业,再复出时面临无戏可怕的局面

长年享受独居自由的单身男女,享受轻轻松松谈恋爱的红男绿女,都很难让他们放弃当下的快活、个人空间和可能失去的其他对象,走进一段传统的婚姻里,接受额外的制约。

朱德庸说,恋爱是两个人的散打,结婚是两家人的群殴。传统的亲情模式更是有一种对个体全面碾压和抹杀的倾向。

比如中国家庭总喜欢传递“爱屋及乌”的价值观,你爱我,你得连我家人一起爱,我妈就是你妈,你得伺候得毫无怨言。

《都挺好》中,患有中国式长子综合症的苏明哲,就在母亲离世、父亲各种作妖的时候,强行将老婆吴非也拉过来一起尽孝心,被拒绝即埋怨对方“你怎么这么小气”?

同样地,给孩子带孩子也成了许多婆婆妈妈们义不容辞的任务,而当他们参与和投入的越多,两家人、两代人之间的摩擦和矛盾也就越严重。

《逆流而上的你》中,男女主的妈妈们老年生活几乎都在围着孩子们转,两位妈妈都觉得自己牺牲多,更应主导话语权,大战也因此每日发生,小两口的生活一地鸡毛。

这就是没有距离感和界限感导致的。

虽然说“恐婚”许多时只是一种心态问题,但现代婚姻相处模式的基本原则,却能缓解掉许多恐婚情绪 。

首先,是互相尊重。包括尊重彼此原有的生活习惯与爱好追求,而不是结婚之后,就必须严格执行新的惯例表来调整自己的日常,甚至是以“好妻子”、“好丈夫”的行为规范来要求对方。

其次,是平等沟通,男主外女主内已经不再是这个时代的主流,父权制并不适用于当今家庭,将你的伴侣当成“合伙人”,有商有量的家庭关系才能让这个小家“长治久安”。

比如说因为孩子的到来,必定要有一个人要为家庭暂停事业,那么夫妻双方机会平等,女性并不一定是要牺牲的那位,家庭煮夫一样可行并伟大。

最后,也是最容易落实的操作,就是保持适当的距离。