作者简介:

苏丹,著名的设计师、设计教育家、评论家和策展人。现任清华大学美术学院副院长、教授。中国建筑学会室内设计分会理事长。

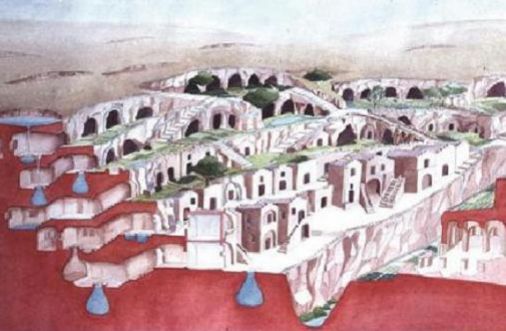

马泰拉老城区被称为“SASSI”的岩洞民居

若干年前我曾经带过一名叫朗涵的意大利学生,那是一名黑眼睛和满头黑色的卷发的男生,一看就会想到这种肤色和毛发一定和一些人类古老文明有着某种牵连。他自我介绍说他来自巴西利卡塔(Basilicata)大区的马泰拉(matera),于是我就研究地图,寻找这个陌生的地方。发现马泰拉就在我经常去的巴里(Brie)和那波里(Napoli)之间,属于意大利的内陆地区。朗涵很骄傲地向我推介自己的家乡,说那里是一个有着古老文明的地方,后来很多其他的意大利朋友也这么和我赞扬此地。于是很早我就将我的旅行目的地,瞄准了这个曾经作为《耶稣受难记》、《大卫王》、《少年弥赛亚》等和圣经故事相关电影拍摄地的神秘之地。 计划了许多年之后,今年终于有机会借由那波里到巴里的行程中作短暂逗留,一睹它的真容。

电影《耶稣受难记》剧照,拍摄场地为马泰拉

电影《大卫王》剧照,取景自马泰拉

电影《少年弥赛亚》剧照,取景自马泰拉岩洞内部

马泰拉的老城保存着数量可观的古建筑遗迹,据推测这里应当是意大利半岛最早有人类居住的地方。最早的在马泰拉居住的人类历史可以追溯到60000年前,而成为规模性聚集区也有9000年的历史。这块土地上地质条件独特,到处都是易于开凿的钙质岩石。于是智慧的人们面对大自然的馈赠,另辟蹊径用减法的建造方式进行人居环境的建筑营造。以层层叠叠的挖掘、开凿建立自己的居所。他们如老子在道德经中所言“凿户牖以为室……”在钙质岩石上发掘出犬牙交错的生活空间,又用发掘出来的石料完善和补充居住环境的细节,经年累月终于形成蔚为奇观的建筑形态。据统计在老城片区共有3000余个洞穴民居和超过150座岩洞教堂,它们簇拥在一起形成了人类聚居形态历史中的奇观……

视频:马泰拉全城

马泰拉老城建筑景观

马泰拉老城和远处的原始洞穴

马泰拉老城之外是更加古老的人类穴居之地,是这里的人民放牧、居住的地方。如今那些洞窟依然清晰可见,它们排列在居高临下的地方,杂芜的野草和孤挺的树木无法掩盖这些来自远古的眼睛,依靠和它们的对视我们依稀穿越时空看到历史。而更有趣的是我们若在这些岩洞和古城之间连一条直线,那么由洞穴到城堡的形态演变和时间的关联就一目了然了。这就是一根人类能力提升的时间轴线,它清晰地对应着建筑形态的进化,与之相伴的是工具和生活方式的结果,它们堆积如山……马泰拉的建筑线索如此完整,在人类历史上实属罕见,它开辟出一条独特的道路,难以模仿、但具有重要的启发意义。

最古老的马泰拉原始穴居景观

还未修复的老城区建筑以及远处的原始洞穴景观

马泰拉建筑演变时间轴线图景:由在山体岩石中內凿的原始洞穴到老城区伸展了建筑立面的改良版岩洞民居,体现了一种人类文明进程中的空间演进关系。

然而随着历史的进程,这片古老的居住地及其其中承载的古老生活形态,在工业革命以后遭遇到了巨大的挑战。在健康的、卫生的居住环境水准的不断提升的反衬之下,这种穴居式的和半穴居式的居住环境暴露出来诸多的弊端。比如潮湿、采光不足、无法通风等问题,这些都是导致健康问题的元凶。此外马泰拉传统的居住环境中,人和牲畜是混居的。这一切逐渐被崇尚现代生活的人们诟病,被政治牵挂。过去这里的居民从衣着到健康都是极为窘迫的,婴儿的死亡率竟达50%,男子寿命不足60。马泰拉一度被认为是意大利极为负面的形象,被称作“基督不到的地方”(1945年意大利作家卡尔洛·莱维的小说)。上世纪五十年代起,当地政府在邻近老城的地方建造了新城,并做了大量努力引导当地居民迁出进入现代文明生活。我们可以看到新城比邻老城的住宅在面向老城的一侧很少开窗,显示出新生活态度和旧生活的决裂态度。

20世纪30年代的马泰拉

Henri Cartier-Bresson摄影作品,拍摄于1951年的马泰拉

意大利作家卡尔洛·莱维于1945年出版的回忆录《基督不到地方》(《Christ Stopped at Eboli》),该书讲述了作者从1935-1936年被法西斯政府流放到意大利南部偏远农村,亲眼目睹当地落后困苦生活的经历。

站在新老城区交界处,旁边的建筑在面向老城的一侧开窗极少且小,显示出对旧生活的决裂态度。

但马泰拉古老生活空间形态的独特性,无疑对于人类任何时期的规划和建造都是有价值的。特殊的地质材料决定了在这里空间组合存在的无数可能性,某种意义上它使人们超越了结构观念的束缚。而在文化意义上,马泰拉的建造和安排也是独特的,它开创了独特的伦理。在这里我们既可以看到族群的聚集,也可以看到家庭的独立,还可以看到家庭之间对空间的共享和彼此的依托。更有趣的是马泰拉的居住是“生死交织”的,墓地也穿插在巨石之间凿出来的缝隙中。这是另一种人类乌托邦的形态,我不知道如何准确称谓,但它的存在给我们展现了另一种可能。

穿插在巨石之中墓穴

八十年代开始,年轻一代人开始重新审视这古老沧桑的片区,一些有责任的建筑师也加入他们重塑家园的行动。重建和复建的工作是极为复杂的,是技术和社会、文化的综合治理。它包括重新缜密地解决市政系统,使其符合现代文明的标准,动员社会力量和原住民共建新型社区,此外还有苛刻的文物保护措施。这种综合性的治理手段需要漫长的时间才能解决复杂的问题,而唯有如此才使得这份人类古老的遗产基本保持了其固有的基本特征。

马泰拉夜景

马泰拉居住及地下储水系统

在马泰拉的改造中,设计团队重新建设了用于生活和灌溉的雨水蓄积系统,以及为让洞内空气循环起来的地下供暖系统。在施工过程中,洞穴墙面先被拆卸开以便铺线排管,完成之后每一块石头又会放回原位。用于粘合的砂浆也是就地取材,来自当地古老废弃的砖石。(资料来源Laureano, P., Giardini di Petra, 2002. )

如今这座老城在全社会的共同努力下正在缓慢地恢复着活力,旅游也源源不断为其输入可持续发展的能量。看似如故的马泰拉老城正在脱胎换骨,它保护和重建的理念非常可贵,甚至结合了许多可持续发展的理念,如雨水的收集和再利用。此外它的内容也在翻天覆地之中,主题餐厅、酒吧、旅社、小型博物馆层出不穷正在替代昔日的居住功能。离开之前,我特地在一家小餐厅里用了一顿午餐,菜品和面食展示了意大利内陆地区的饮食特色。那个餐厅就设在昔日的洞穴之中,浑然一体的材料和空间层次丰富的洞穴在正午阳光照不到的地方有一种特殊的魅力,像一个时间的缝隙,凝固而又深邃。

由古老洞穴修复改造而成的餐厅、酒吧、旅社,以及展现旧时穴居生活的小型博物馆

历史上、马泰拉的建筑就是人类环境艺术的典范,马泰拉的人类生存独特的形态和大自然馈赠密不可分,这种相对柔软的沉积岩是马泰拉奇迹的重要成因。它不仅派生出技术手段,还铸成一种密切的社会关系。他们的居住空间相互交错,相互保护,不仅在活着的人之间,甚至包括生死之间。我看到这种独特的空间形态对意大利乃至欧洲的现代主义之后设计的影响是存在的,若干年前和米兰理工建筑学院教师Manfrando合作翻译一本专业书籍《先进住居》,发现其中一些住宅空间关系就有马泰拉居住空间形态的影子。因为这种在空间中相互咬合、交织的空间形态的确不是现代主义的主流,但是它隐含着一种复杂微妙的空间伦理意识。

《先进住居》封面,2008年1月由中国水利水电出版社出版

古老斑驳的建筑外墙和狭窄的巷道

相互交错,相互保护的居住空间

最近在反复思考马泰拉的建筑形态时突然想起一个陈年旧案,那是大约十年之前的本科教学一个课程设计中遇到的个案。当时我代大学二年级的建筑设计初步课程,同时我也聘请了很多职业建筑师参与教学活动。在这次课程作业中,一个叫袁磊的学生把他的空间设计最终用土石覆盖了起来,如此这般、他的设计的建筑外在形式就变成了一个假山模样。我当时觉得这个设计放弃了很多约束条件而“搞鬼搞怪”不能算一个好的结果。但是和我一起上课的温子先(Andy)和易介中却都对此大加赞赏,他们热情鼓励这个学生继续深入下去。后来结课评图的时候更多的同行介入,依然有很多人对这个方案给予高度评价。这次参观完马泰拉的洞穴建筑深受启发,意识到过去自己的观念还是受到“有限见识”的束缚。所以我认为历史的学习是非常重要的,现场的认知更是不可或缺的,我们所谓的创造恐怕都与个人的见识有关。

马泰拉的建筑景观

另外马泰拉的访问让我再一次认识到环境和生存的关系,环境这种人类必须面对的问题促进了智慧。环境永远是一个命题的老师,而人类永远是个答题的学生,在这个艰难的思考和实践过程中,环境会给出一些线索帮助人类思考,所以我们一切的手段归根结底还是来自环境,来自大自然。历史的看、人类的成长如同在一个四面铁壁的囚禁环境之中面壁思过的过程,面壁思过图破壁的同时我们的种种遭遇会沉积下来成为一种顽固的意识。马泰拉的解决方案也不是人类文明版图中唯一的一个答案,至少在中国的山西也有过这样的实践先例。太行山里的许多村落就是同样方式造筑而成的,它们依山而建、结合了窑洞和建筑双重的工艺和风格、在空间上彼此借用着。但相比较而言马泰拉的空间更加疯狂,有一种契而不舍、永无止境的感觉。第一眼看到马泰拉石头古城的时候,我有一种恍若隔世的感觉……