第一作者:Zhiliang Liu、Sungjin Yang

通讯作者:李星国、郑捷

通讯单位:北京大学

研究亮点:

1.

设计了一种温和的磷化方法,解决了目前过渡金属磷化物合成条件苛刻以及使用过量剧毒磷源的问题。

2.

在低温熔融盐介质中实现了特殊结构的

豆荚状碳包覆CoP纳米材料(CoP@C)的高效合成

。

3.

将该豆荚状CoP@C用作锂离子电池材料展现出了巨大的结构、性能优势。

纳米过渡金属磷化物在电催化,光催化,超级电容器以及锂/钠离子电池等领域具有诱人的应用前景,是典型的具有多种优异功能的电化学材料。但是相较于金属氧化物和硫化物的来说,合成过渡金属磷化物更为困难,主要的挑战在于磷化过程。

P蒸汽可以用做磷源制备磷化物,但是由于气态P

4

分子的化学惰性,P蒸汽磷化通常需要500 °C以上的高温。PH

3

可以在更低的温度下磷化过渡金属,但是PH

3

是剧毒,会自燃的危险气体。为了避免PH

3

的直接使用,可以选择NaH

2

PO

2

作为一种替代的磷源前驱体,因为NaH

2

PO

2

加热到350 °C可以分解出PH

3

,从而实现过渡金属及其氧化物的磷化。但是上述磷化方法都是气固相反应,因此不得不消耗极大过量的磷源,才能实现反应物完全磷化。

有鉴于此,北京大学

李星国教授

和

郑捷副教授

课题组首次报道了一种低温熔融盐的磷化方法,利用低毒的等化学计量比的PCl

3

作为磷源实现了Co的磷化,合成出豆荚状CoP@C纳米材料,并实现了优秀的储锂性能。

图1. 豆荚状CoP@C的合成设计示意图

如图1所示,研究人员先利用水热法合成

聚合葡萄糖

(polymericglucose,PG)包覆的

CoOH(CO

3

)

0.5

×

0.11H

2

O

(CoH

C)纳米线,然后经过热处理,表面聚合葡萄糖变成了碳层,而CoHC转化为Co发生了巨大的体积收缩,在碳管内部留下很多空隙,因此制备了豆荚状的Co@C结构。进一步为了使Co@C均匀磷化,作者利用具有超低熔点(90 °C)的NaCl-KCl-AlCl

3

(20-16.5-63.5 mol%)熔融盐作为反应介质,PCl

3

作为磷源,Mg作为还原剂。熔融盐与PCl

3

的质量比为10:1,在250 °C反应24h,获得了CoP@C产物。与有机溶剂在加热时会产生高压不同,熔融盐的蒸气压很低,而且对无机反应具有非常好的兼容性,因此作者选择熔融盐作为介质,有利于更加安全和高效的无机合成。

图2. CoP@C的扫描和透射图

SEM和TEM图(图2)表明所获得的CoP@C中CoP纳米颗粒的直径小于50 nm,被均匀得包裹在一维的碳纳米管中,伴随着周期性的间隔,是一种良好的一维包覆零维(0D-in-1D)的豆荚状结构。通过元素分析证明CoP@C中C的含量约为30 wt%。

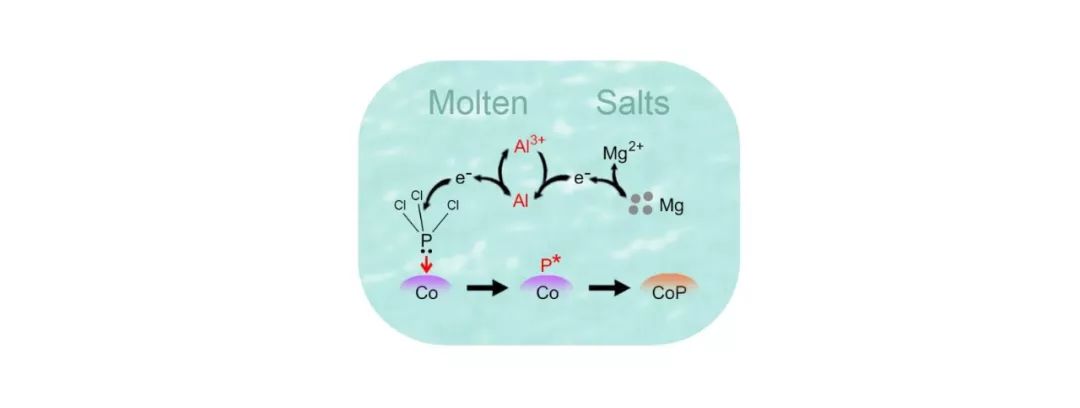

机理研究表明熔融盐不仅能够提供液态的反应环境,而且还通过Al

3+

/Al氧化还原电对起到良好电子传递的作用。而Co对PCl

3

的强配位作用进一步活化了P-Cl,并使得原位生成的原子级高活性P*中间体在Co表面富集,促进磷化反应的高效进行(图3)。

图3. 熔融盐中磷化机理示意图

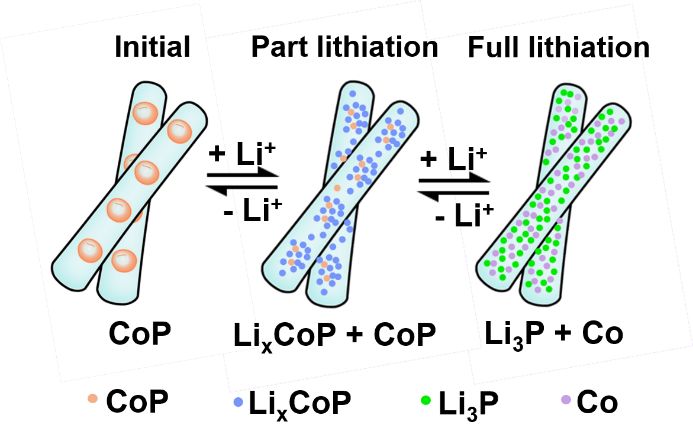

该豆荚状CoP@C用作锂离子电池负极材料,表现出了良好的倍率性能和突出的循环稳定性(图4),经过800次长时间循环之后,容量仍然稳定在500 mAh g

-1

。相较于其它的过渡金属磷化物,该豆荚状CoP@C电极展现了高度的竞争力。

图4. 豆荚状CoP@C

储锂的电化学性能

其优异的储锂性能主要得益于豆荚状CoP@C特殊的结构稳定性。如图5所示,具有大量周期性空隙的0D-in-1D豆荚状CoP@C在嵌入Li

+

的过程中会逐渐变为1D结构,而脱出Li+之后,又能够变回豆荚状的形态。同时他们利用非原位XRD进一步证明了CoP@C充放电过程中的相变可逆性以及存在部分锂化的Li

x

CoP过渡相。因此,结构和物相同时高度可逆转化验证了豆荚状CoP@C的结构优异性,支持其长循环的储锂性能。