两年前夏天的一个下午,我从东三环边全家租住处的呼家楼小区出来,走大概十分钟路,去三环边上坐300外环往北,参加朋友杨庆祥新书《80后,怎么办》的讨论会。那是一次作家之间的讨论,来的主要是青年作家、文学编辑,年轻的出版社图书编辑、营销和发行人员。当然,主办方还请到了白了大半头发的著名作家格非先生做主持,听我们这帮三十岁上下的中国年轻人讨论生存问题——以文学的方式。

北京的夏天当然也是很热的。300路公共汽车不是空调车,挥着蓝色手臂的乘务员和穿着各色衣服的乘客打开窗,热风从东西南北涌进车厢,吹着我们的头发和衣服……还是热,有人用衣服扇着自己。

车到了安华桥,我坐在双层300路的二层,看见下面等着的人;我挤出公交车,随着人流下来,和与我一起坐车的人踩在北三环坚硬的、贴满小广告的路上。

唉——你不知道我那时想到了什么:我看到那些人,不论男女老少,几乎有着相同的脸,穿着相近的衣服……这些人和我路过三里屯看到的那些穿着干净体面的衣服、脸上白白净净的人,是多么不同!他们甚至没有一个人有一张干净的脸,几乎每个人都把汗流在自己有着不均匀的黄色面孔上。

就在那么一段时间,我感到了悲哀。

这种悲哀也是常见的,习惯性的。就像陌生人史兰在我那 “国王的湖”里一首诗后面的留言,“很久没来这里,说明我过得还好啊……”(也许,在我的悲哀面前,你大可以不必感到同意的悲哀,将我当做“悲哀提供器”好了。)

那是两年前的事情了。两年前,我已经在一个美国上市媒体公司做了八年主编,浑浑噩噩挂着“公司中层”的副职也三两年了。

这是胡同孩子们的北京(2016/严彬)

※

而2015年的我拥有什么?

那正是我来到北京的第十一年,我在北京结婚并有了女儿的第八年……

我有一份稳定的工作,我的薪水是官方媒体中北京个人平均年薪的大约两倍。我有一套在2013年初花光全部十来万家当、贱卖掉公司给我的全部股票,并找朋友借钱,凑够四十万元,在接近河北的北京南六环边买的房子……那是一套完全没有装修、只有水泥地面的1995年建的旧房子,铁窗户是生锈的,狭长的大概五平方米的厨房里是蟑螂满地跑又饿死在那里的痕迹……可毕竟,那时我已经是一个有房子的人,虽然到如今为止,一天也没有在那里住过。太远了,从南六环到北五环,根本没有办法上班。

而2015年的我过着什么样的生活?

我们全家继续租房生活,全家人挤在1950年代的四十九平旧房子顶楼——

我们没有自己的家具,也不敢买家具。我们买过三样家电:买了一台八百元的促销洗衣服,换掉房东留下来的发黄的、洗衣服时像拖拉机那样响亮的洗衣机;买了一台电视机,我们可以看电视;妻子不知什么原因买过一个小狗牌吸尘器(名字很好听。从来没有用过,三年前搬家到这里时将它塞到了厨房抽油烟机上面的自己搭建的人造板材格子里)。我们没有真正的床和沙发,都是用我的书垫成(床用了十二箱书,沙发六箱)……我们一家人自成家起,从来没有在北京自己的正式饭桌上吃过饭。

听起来很惨淡对不对?

——这是不值得多说的事,也许我的同事和朋友也都在北京过着相似的生活,而我的90后供职于半体制内的诗人朋友Y已经在大武汉买了自己的房子。

三五年前,我说,“来北京这么多年,还没有去过一个北京人家里啊”——现在我还是可以这样说。几乎什么都没有变,只是我的孩子长大了一些,她上小学了。我们全家都是外地人,住房的第一选择不得不和孩子的上学搭在一起……其次,才是工作或者吃饭。

余华(肖全摄)

当然,我有很多作家朋友也在呼家楼附近活动。呼家楼里团结湖不远,只有一站路,而团结湖地铁站东北角是一栋著名的旧式大楼——中国文联和中国作家出版集团所在地。如果你读过一本叫做《我们这一代》的画册,会知道很多年前,下着雪,肖全站在这里给余华拍了那张著名的照片。

如今的年轻作家和文学青年们也在附近租房、工作和活动。

说实话,如果没有成家,我愿意永远在团结湖地区租房子住。

有什么呢?生活不过如此,如果不考虑住房,如果不用结婚,作为一个在北京生活的人,我想一年有三五万块钱的收入已经足够了:

我们用两万块钱租房子,离地铁远一点,与人合租,过集体生活。

我们可以穿流行的衣服,三里屯优衣库五十到五百块钱的衣服都是为我们准备的——我们也买得起耐克鞋、阿迪达斯的套头衫。如今城里的衣服是很耐穿的,只要你不是建筑工人,三五年都不用换衣服。

我们还可以谈恋爱,尽量谈得文艺一点

,看电影,爆米花,西单大街,王府井,大悦城……都是为我们开放的。我们还可以去积水潭的电影资料馆看《铁皮鼓》。

※

……而我们终究有什么?

如果我们工作,我们能一直工作下去吗?

不是所有的年轻人都会成为中产阶级,不是所有激情的创业者都能拥有摩拜单车的股份。我们的女朋友年纪越来越大,不敢轻易换工作……

如果我们谈恋爱,我们能在这里结婚吗?

当然,结婚是可以的。不管多难,我的作家朋友和上市公司职员同事们,总有一些已经慢慢结婚了。小说家小平当然是结婚了,他可以继续写小说,他年轻的妻子打算继续读书……年轻的89年同事糖糖和朋友壮壮结婚了,他们都有作为城市中产阶级的父母,很快就会拥有自己的北京房子……北京女孩蒙蒙说她不结婚,我们说,“你还年轻呢”……95年的北大考古专业女同学淙淙也说“不要结婚”……这些年轻的女孩子们都在北京,在我工作的大开间里,和少女笑笑一起,她们吃零食、跑步、健身、骑单车、做瑜伽,让自己更美一点——为了取悦自己。

当我们说起这些,我们都哈哈笑……

这是我们生活的北京,傍晚我们骑自行车从北五环穿过北四环,去北三环边的地铁站坐车回家。

早晨老人们排队的北京(2015/严彬)

※

这是我们怎样的北京啊——

就在2015年的那次讨论会上,我和他们说:80后,怎么办……我没有办法给出答案,也不想要答案。

我们生活在这里,挣扎着,又迷恋它……

我嘲笑了自己:作为一个看上去应该活得可以的“中层”,为什么还过着租房子、挤公交的生活,为什么没有时间也没有精力去看电影和旅行,为什么明明很痛苦却还要赖在这里。

当我的作家朋友柴春芽结束一个时期的工作,来和我告别,我不能像他那样去旅居日本。我身体不好,也没有他那种迷人的乐观。

当我朋友圈的“移民教父”与和他相熟的朋友说起移民加拿大,去住五十万人民币一套的乡间别墅,我不能像他们那样生活,也没有他们那样的朋友。

而我的作家朋友和编辑朋友大都还在这里,既不富裕,也不贫穷。我的朋友中有著名作家和知名教授,也有精力旺盛、时常有新爱情的年轻人。

十二年前来北京不久的我(2006

/

七月

)

※

我们能到哪里去啊——

哪儿也不去了。

北京一方面是公平的,遍地是权力、金钱和肉体,它也接纳三教九流,背电脑包的年轻人和遛鸟的大爷在亮马河迎面而过。而所有人都知道,它又怎么可能是公平的?多少人都只是过客,就像一个追求永恒的人只能得到三两年的爱情——又已经是幸运的了。

我们懒得谈房价了——房价每年都在涨。

如果我们喝了酒,我们就谈追求和朋友。

如果我们喝醉了,有时候我们谈到家人和爱情。

是的我们都还在北京,哪儿也不去,哪儿也去不了——

直到我们的女儿将要读到中学,因为参加高考无望而无学可上,到了那时,我们再想那不确定的未来吧。

这是我们的北京,我们的颂歌和哀歌,我们的进行曲,我们的催眠乐……

当我说出这些,也许真正的北京人也会感谢我,我们有过抱怨,却没有和你在地铁上吵过架,没有和你抢过座位,没有朝你塞过小广告。

我们都活在正常流动而伤感、年年都在谈论春节回家的北京……

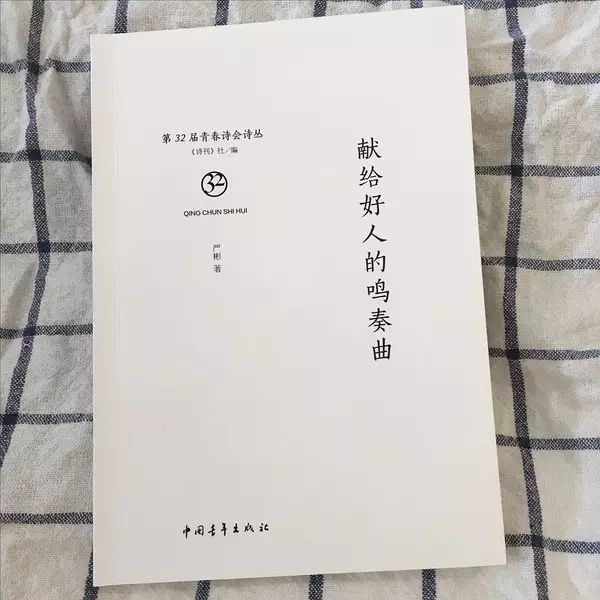

严彬诗集:献给好人的鸣奏曲

一首七年前写的诗

有多少人经过悲伤的四环路

清晨,有多少人经过昏迷的四环路

人形和车轮像鞭子抽打着