在如今“全民皆卷”的时代,“考研热”已经不可避免地成为一种趋势,不论是为了延缓就业还是为了提升学历提高自己的竞争力,获得研究生学历无疑成为很多人的一种首选“姿势”。

而在这群人里,

“非全日制”研究生却因遭受着不公的待遇频频出现在热搜中,也引起了越来越多人的关注

。

通过对

部分“双一流”大学近三年研究生招生简章中非全日制占比的观察,我们也发现一些趋势

。

作为培养非全日制研究生的重要场所,高校对非全的态度备受社会各界关注。

我们搜集了部分“双一流”大学近三年硕士研究生招生简章中对全日制和非全日制名额的分配,看看非全日制占招生计划的比例是多少:

发现,已有的24所“双一流”大学的情况中,

绝大多数高校的非全日制研究生占比是逐年递减的

。但近几年研究生招生数都逐渐增加,非全的占比却逐年递减,结合软科之前分析过的

部分“双一流”2021年招生计划,可以确定大部分扩招名额是给了全日制研究生

。

学校如此调整,实为不得已之举。

2019年10月,湖南大学一则69名准研究生录而不读的公示引起热议,湖南大学是国内一流大学建设高校,研究生考取也并非易事。

后来经深入了解发现,原来69名研究生中非全日制研究生占54人,因为成绩或者名额不够的问题,

部分同学会被学校调剂到“非全日制”,不少同学宁可放弃入学机会也不想被调解到“非全”

。

而这又并非个例。同年10月25日,苏州大学也发布了《关于对2019级68名研究生作自动放弃入学资格处理的决定》,情况类似。

北京某高校教师曾在接受采访时说道,

学校给了名额但是学院没有招满,这种情况会影响学院下一年度的招生计划,甚至影响学校的学术产出

,对一些讲究人才结构的理工科院校来说更为严重。

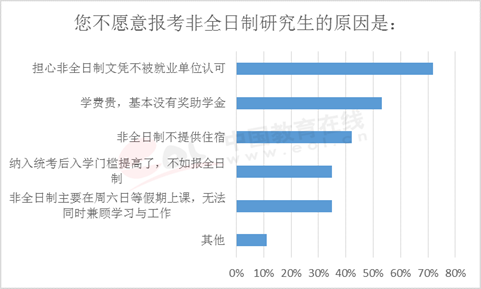

对于不愿意报考非全日制专业的原因,中国教育在线曾做过调查:超过七成的考生担心毕业后非全日制文凭不被就业单位认可,超过半数的考生不愿报考非全日制的原因是非全日制学费贵,基本没有奖助学金。

图源:中国教育在线

因为种种不公平,加剧了“学生报考意愿低”“教学活动也难以开展”等现象,反过来影响学校正常的招生、教学秩序,学校不得不调整非全的招生名额。

非全日制研究生,是由曾经的“在职研究生”逐渐演变而来

,曾在相当长的一段时间内,为广大用人单位搭建了提升学历学位和更新知识技术的平台,对于培养更高学历层次的人才起到了深远的现实意义。但是长期以来,

由于招生和培养等环节的松散管理,在很大程度上影响了在职研究生的口碑

,而这一负面看法也延续到了“非全”的头上。

事实上,“非全”并不等同于“在职研究生”。

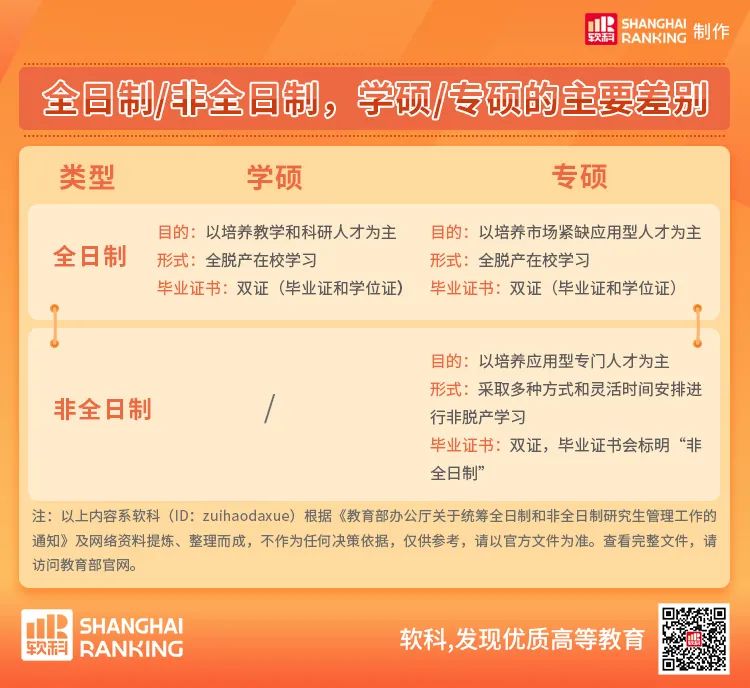

2016 年9 月,教育部发布《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》,文中首次明确了全日制和非全日制研究生的定义,

全日制和非全主要区别并非含金量不同,而是学习时间安排、全脱产和非脱产的不同

。

非全日制研究生以专硕为主。

因为专硕主要是培养应用型专门人才,所以一直站在鄙视链的底端,

形成全日制学硕>全日制专硕>非全日制专硕的鄙视链条

。

《关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》中同时指出:自2017 年起全日制和非全日制研究生将一视同仁!招生计划将由教育部统一下达,其培养过程也将采用相同的标准。

至此,“非全”成为了名义上和“全日制”相同,暗地里却还是受着“在职”待遇的尴尬产物。

教育部明文规定要将非全和全日制一视同仁!然而,难度方面确实一视同仁,好处却没受到同等对待。

根据教育部文件:

全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准

。研究生培养单位根据社会需求自主确定不同学科、类别研究生教育形式,根据培养要求分别制定培养方案,

统筹全日制与非全日制研究生教育协调发展,坚持同一标准,保证同等质量

。

也就是说,非全日制相比全日制,试卷和难度都是一样的,考试科目、录取分数线也和全日制一个标准。除了学习方式、时间安排不同之外,论文答辩、论文抽检等评估方式都并无差异。

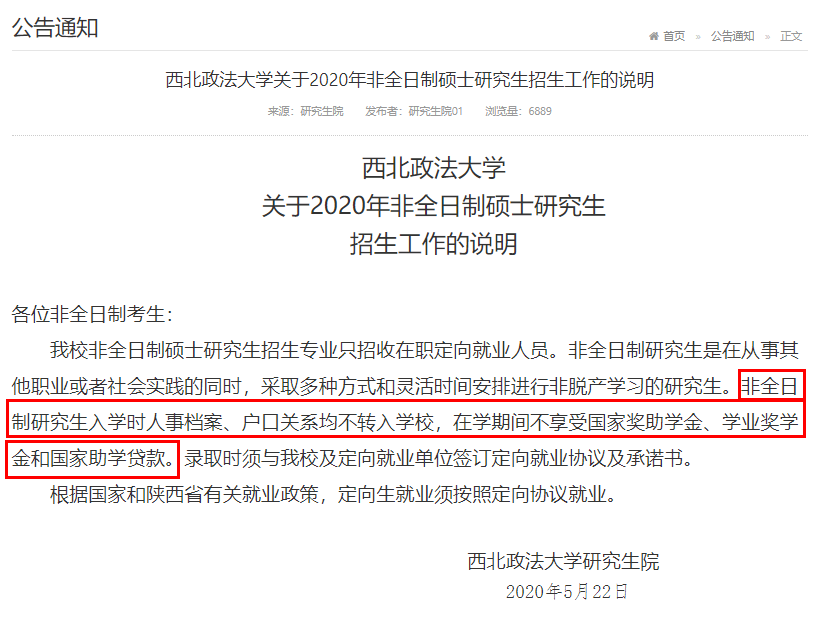

全日制研究生有国家的拨款,被认定是高校发展的主力,在学习中受导师青睐,有固定的学习场所、科研实践基地,可以申请奖助学金,享受食宿安排和学费贷款等管理。

而非全日制则需要通过自筹高昂的学费进行深造,由于没有国家的财政拨款投入,高校无法向非全日制提供奖助学金,无法为非全日制提供稳定的学习环境和全方位的管理。尽管有的学校为了彰显国家对非全日制与全日制的一视同仁,设置了奖助学金,为一些非全日制研究生提供住宿,但这样做的学校少之又少,而且不能掩盖全日制与非全日制在教育资源方面占有的差距。

图源:西北政法大学研究生院

再加上高校教师一般都是学术型工作者,主要从事学术研究,往往“把非全日制研究生教育视为含金量不高的非正规的研究生教育,将它等同于成人教育或继续教育,将其沦为全日制研究生教育的衍生品、次生品,其发展出现边缘化、降格化倾向”。

非全日制研究生的学习方式使导师和学生之间缺乏真正有效的沟通机会,更加深了教师对于非全日制研究生的偏见。

截图自知乎

既享受不到全日制研究生享有的福利,不受导师的青睐,还有可能要交纳更高昂的学费,“非全”可谓啥好处都没捞着。

过程困难也就罢了,最困难的还是体现在找工作上。

近期,内蒙古自治区选调生招录不允许“非全”研究生报考;南昌“人才10条”排斥“非全”研究生;海南中学,“非全”研究生考教师被取消资格;山东济南,“非全”研究生不能办理“泉城人才交通卡”......这些现象不断出现在我们的视野中。

澎湃新闻就“非全日制研究生的工作困境”做了专题调查

而受害最深的,则是那些政策改革下的同学和应届本科生考研被调剂到非全的同学

。他们并非在职,实质上和全日制的同学一起住校,也全脱产,没有收入来源,毕业要求也和全日制的同学一样。被传统观念影响、毕业后遭到社会的歧视,急需得到公平对待的就是这些同学了。