正文

本文为黄大拿明史拍案原创,未经授权,禁止转载!如需转载,请获取授权,并只允许微信公众号转载,不可发在其他渠道,违者必究。授权转载时还请在文初注明出处和作者,谢谢!

撰文|黄大拿

忧国忧民是一种技术活儿。

如果拿捏得不好,轻则被排挤,严重者甚至可能遭遇构陷、惹上官司。

和药酒较了回真的谭医生道歉了。有的网民表示困惑。

凭啥道歉?我也不懂。但我知道,对青年来说,忧国忧民固然是一种宝贵的情感,其实也是一种技术活儿。

如果拿捏得不好,轻则被排挤,严重者甚至可能遭遇构陷、惹上官司。经过几番折腾,身体上的摧残姑且不论,心理所受的冲击尤为严重。

否则为什么从屈原开始,“信而见疑、忠而被谤”就特别容易让当事人走上极端呢?

中国历史上从来不缺忧国忧民的青年才俊,自然,“谭医生”也是不绝如缕。

明朝的王士骕则是其中一例。

一

鲜衣怒马,名门走出的佳公子

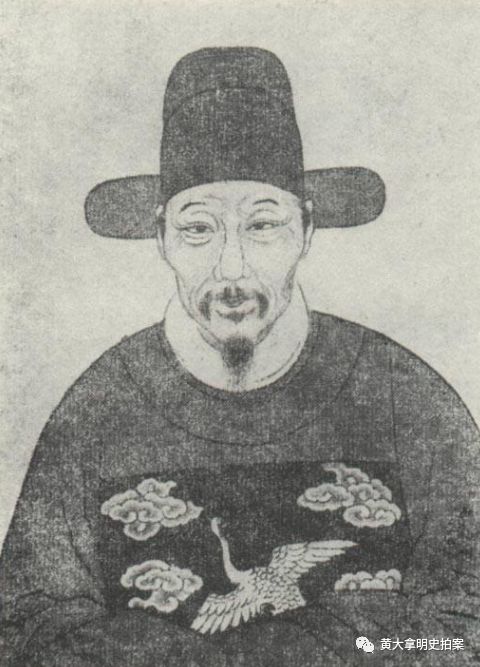

在明朝的历史上,王士骕没有什么知名度。

但提起王士骕他爹,却是声名赫赫。当年的王士骕要是提起“我爸”,那肯定要比“我爸是李刚”气派多了。

王士骕他爹王世贞,是明代中晚期的文坛盟主。《明史》上说,“世贞始与李攀龙狎主文盟,攀龙殁,独操柄二十年。才最高,地望最显,声华意气笼盖海内。一时士大夫及山人、词客、衲子、羽流,莫不奔走门下。片言褒赏,声价骤起。”

按照此处所叙,王世贞始与李攀龙同为文坛盟主,自李攀龙死后,遂一人执文场牛耳长达二十余年。

因其文坛盟主地位,也因为其不可一世的才气,王世贞在当时的影响力实非今天的作协主席、文联主席可比。“士大夫及山人、词客、衲子、羽流”,各色人等只要能够得到王世贞的一句美言,就能声价大增,用现在的话说,出场费至少可以提高几个档次。

王士骕是王世贞的次子。据程穆衡《娄东耆旧传》,王士骕,“字房仲。少才隽,自喜有夙慧,经史过目若素习。弇州公奇爱之……”

这里的叙述有两层意思:一是王士骕早慧有才,读书过目不忘;二是王世贞对这个次子尤为钟受。

看来,名门里走出了一位佳公子。

五陵年少,鲜衣怒马,王士骕的㶷烂人生刚刚打开。

转折点来得不算太早,也不算太晚。

二

爱国抗倭,却抗进了监狱

王世贞死于万历十八年(1590年),这一年王士骕22岁。

又过了两年,万历二十年(1592年),东亚发生了一件大事,即由日本丰臣秀吉入侵朝鲜而引起的长达多年的“万历朝鲜之役”。

万历朝鲜之役的战场在朝鲜,王士骕的家在江苏苏州府的太仓,二者可谓风马牛不相及,但世界就是如此奇妙。倭人

丰臣秀吉

发动的一场距离如此辽远的战争,却把江苏太仓的几个青年才俊裹挟了进来,对他们的命运带来了决定性影响。

万历朝鲜之役爆发后的次年,苏州发生了一件被指为谋反的大案,而主角之一就是王士骕。

传统社会里,谋反是要族诛的大罪,一个锦衣玉食的名门佳公子居然要谋反?

当年此案应该在官场和文艺圈引起了极大的轰动。清人修《明史》注意过此案,另外包括谈迁的《枣林杂俎》、沈德符《万历野获编》等著名的私家著作均有相关记载,可视为此案堪称大案的证据。

然而尽管记录此案的史籍颇多,但却有一个共同的缺点:过于简略。

由于史料记载过于简略,自然会对后世详细了解和分析造成障碍。

大拿最近读书,偶然翻到明朝“公安派”大将江盈科的文集《雪涛小说》,意外发现,在一篇题为《谨饬》的文章中,江盈科对王士骕谋反案的过程进行了详实的记载。

值得注意的是,在案发前不久的万历二十年,江盈科恰于当年八月赴苏州府长洲县任县令。这一身份决定了其记载的可靠性很高。

《雪涛小说》不是僻书,大拿此前关注此案却未注意到,真是惭愧。

主要依据江盈科的这篇《谨饬》,并结合其他史料,所谓王士骕谋反一案的过程是这样的:

王士骕和他几个朋友都是富家子弟,意气风发,目无余子。

适值万历朝鲜之役初起,朝廷准备派兵援朝。几位公子哥儿认为显名扬亲、为国立功、为君上分忧的机会到了,遂散财招聚勇士,在大庭广众中宣言:“我且制倭,我且侯,我且立无前功者”,且佩剑出入酒楼等公共场所,旁若无人,一时声势甚壮。

平日与王士骕等相交甚欢的人中,有一个小人叫赵州平,他与这帮公子哥儿交往的目的原本就是借重他们的地位,以逐个人的私利。这时候眼看有机可乘,于是给城中富豪派送名片,打着王士骕等人的旗号,声称:“我们准备入海一举剿灭倭寇,大兵一动就要用钱,请各位助点军饷吧。”

遇到不听命者,赵州平就虚声恫喝:“尔等不肯出钱,难道要把钱留给倭寇?”

赵州平本是无赖小人,但因其平日与王士骕等来往颇密,狐假虎威,富豪们难免惴惴不安,纷纷向巡抚朱鸿谟上告,指控王士骕等人要谋反。巡抚立即缉拿,并上奏朝廷,终于酿成大案。