作者 | 白重恩 谢长泰 宋铮 王鑫

作者认为,中国自20世纪90年代初以来的快速经济增长、民营经济的快速发展,主要是由一种他们称之为“特事特办”的非正式制度推动的。虽然曾取得良好的效果,但是随着经济的发展,“特事特办”的弊端逐渐显现,如何改革“特事特办”制度,真正建立一个公平、透明、普惠的正式经济制度仍然任重道远。原文发表在《比较》第112辑,本文为删节版,全文请参见财新网。

中国经济在过去40年经历了快速增长,其中民营企业的发展起到了举足轻重的作用。但一些数据显示,中国的正式经济制度仍然不甚完善。比如2015年以前的世界银行《营商环境报告》中,中国的整体营商环境排名在全球近190个经济体中始终位于第90位左右。其中的第一个子项“开办企业”(Starting a business)的排名,更在第150位左右。

中国是如何在正式经济制度并不健全的情况下实现快速经济增长的?我们认为,答案在于一系列非正式制度,我们称之为“特事特办”制度。它的主要特征是:地方政府帮助一部分民营企业突破正式制度中的一些不利规则,从而帮助这些企业进入、生存并成长。要论证这一观点,需要着重回答两个问题:

第一,类似的非正式制度在正式制度不健全的国家普遍存在,且有大量证据表明,在许多情况下,那些因此获益的企业,其收益基本上都被其他企业承担的成本抵消了。全社会的福利并没有增加,经济增长更没有起色。中国为什么是一个特例?

第二,非正式制度往往具有很强的局部性,不像正式制度那样具有普惠性。对于中国“特事特办”制度的另一个怀疑是政府往往只能为数量有限的企业提供帮助(比如某个地方官员可能最多支持几十家企业,但一个地级市平均有10万家企业),这一理论如何解释中国如此大规模的民营企业的成长?

关于第一个问题,有三点原因可以解释为什么“特事特办”制度在中国带来的好处很可能超过其成本。首先,中国的地方政府有强大的行政能力,可以用来为其选定的企业提供“援助之手”。其次,出于发展地方经济的责任感,或是希望借此获得政绩和晋升机会,地方官员具有支持“特事特办”的强大激励。再次,地方政府之间就招商引资展开激烈竞争,可以有效限制因地方政府对部分企业给予保护而对其他企业造成的损害。在本文的第二节,我们将详细讨论这三个因素的影响,并提供一些支持性证据。

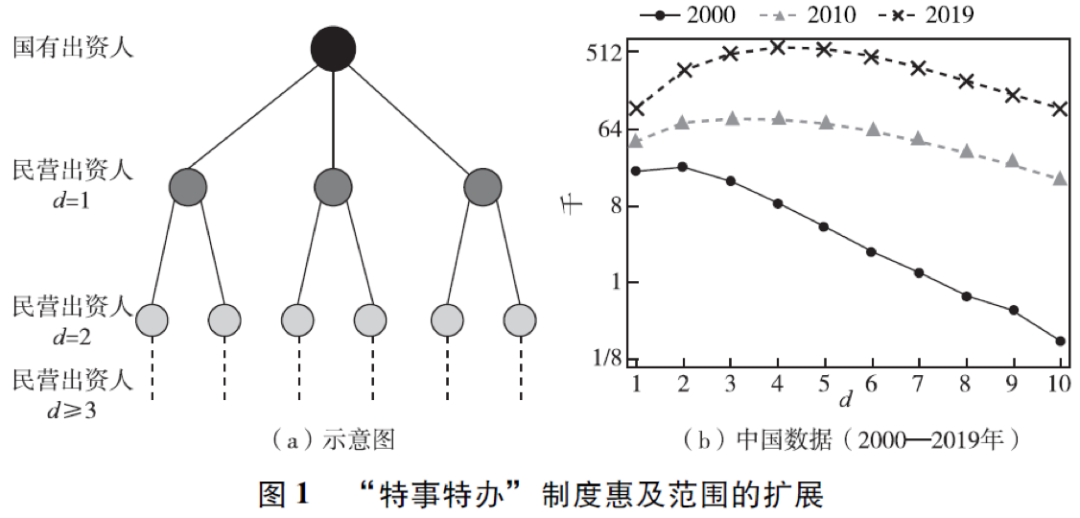

关于第二个问题,通过研究全国范围内所有国有和民营企业之间以及民营企业相互之间成立合资企业的情况,我们发现(1)最大的民营出资人往往都和国有出资人有合资企业,这可能是这些民营企业获得“特事特办”待遇的主要模式或前提条件;更重要的是,(2)这些民营出资人可以通过成立合资企业的方式,一定程度上将“特事特办”的好处传递给更多的民营出资人,从而改善后者的经营环境。这一机制可以不断地传递到更多、规模相对更小的民营企业。如图1(a)所示,黑色圆圈代表国有出资人,深灰色圆圈代表民营出资人,连线表示两者间有合资企业,d是我们定义的民营出资人与国有出资人的距离(详细定义见下文)。通过类似的层级结构,“特事特办”制度惠及的企业范围大大扩展了。

图1(b)显示了2000—2019年通过上述层级结构直接获得“特事特办”待遇的民营出资人(d=1)及间接受益的民营出资人(d≥2)数量的增长情况。直接受益的民营出资人数量增长了约5.5倍,而间接受益的民营出资人则增长了近60倍。以注册资本衡量,2000年受益于“特事特办”制度的民营企业占整个经济的16%,2019年这一比例上升至35%。本文第三节将详细介绍相关工作。

理解“特事特办”制度,有助于厘清中国当下和未来发展面临的挑战。比如,这一制度可能带来的要素分配扭曲、金融风险、贸易争端等问题在近年来都愈发突出。我们将在文章的最后一节讨论这些问题。

类似“特事特办”的非正式制度在正式制度不健全的国家普遍存在。这类制度的本质是,一部分企业能够获得政府的帮助和保护并因此受益,而另一部分企业则往往因为政府对前者的保护而受损。在很多例子中,前者的收益基本上都被后者承担的成本抵消了,因而全社会的福利并没有改善。

然而,我们认为有三个原因可以解释为什么“特事特办”制度在中国带来的好处可能会超过其成本。

首先,相比于大多数正式制度不完善的国家,中国的地方政府有强大的行政能力,可用来为选定的企业提供“援助之手”。这些帮助包括突破已有不利规则的限制(这正是“特事特办”这个词的本义)、改善当地的基础设施、提高办事效率、以优惠价格提供土地、放松信贷约束、阻止竞争者进入等。阻止竞争对手进入的措施会降低社会福利,土地和资本等要素过度向特事特办受惠企业倾斜,加大其他企业获得这些要素的难度,也有可能降低社会福利,其他很多措施都是有利于提高生产率并促进经济增长的,比如地方政府在帮助企业进入一些传统上由央企主导的行业时曾发挥过积极作用。

其次,地方官员具有支持“特事特办”制度的强大激励。据我们观察,地方政府对吸引和支持民营企业的重视程度往往令人印象深刻,地方主要官员的大部分时间也都花在这项工作上。地方官员对民营企业的支持或是出于发展地方经济的责任感和成就感,也可能是希望借此获得政绩和晋升机会。因而,在时间和资源有限的前提下,如果为每一个企业提供“特事特办”待遇的成本大致相同,地方官员往往会选择生产率更高、规模更大、更具发展前景的企业给予支持。

再次,大量地方政府之间就招商引资展开激烈竞争,可以有效限制因保护部分企业而对其他企业造成的损害。在“特事特办”制度下,地方政府只可能在当地保护其选定的企业免于竞争,而无法将这种保护拓展到其他地区。因此,即便有些效率不高的企业因为受到保护得以存续,也只能占据某个地区的市场,更有效率的企业可以在其他地区生存并发展。地方政府之间的竞争也给了企业更多的选择,尤其是当它们面对不能解决问题或存在腐败行为的地方官员时。

我们认为,在上述三个因素的共同作用下,“特事特办”制度是过去40年中国经济增长的主要驱动力。下面我们提供了几组与这一解释一致的支持性证据。

1.生产率更高的企业更容易获得帮助

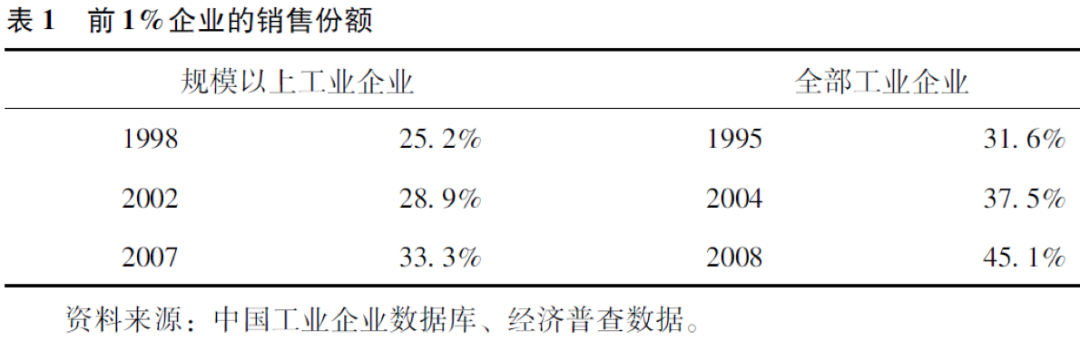

前文提到,在时间和资源有限的情况下,地方政府更愿意向生产率更高(规模更大)的企业提供“特事特办”待遇。因此,我们观察了大企业重要性的变化。表1显示了就业规模处于前1%工业企业产出份额的变化。左栏使用的是规模以上工业企业数据,前1%企业的销售份额在1998年至2007年间从25%增加到33%;右栏使用经济普查数据中全部工业企业,观察到了类似的上升趋势,前1%企业的销售份额在1995年至2008年间从32%增加到45%。

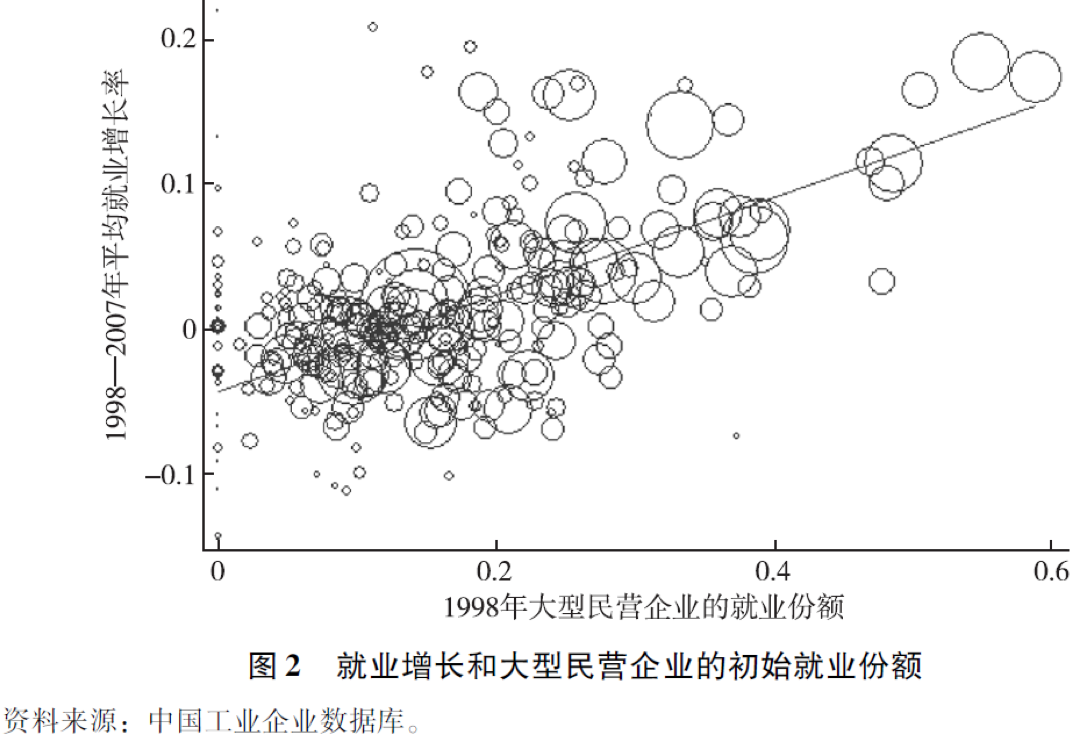

类似的,我们可以从城市层面提供相关证据。具体来说,如果一个城市生产率高的民营企业比例较高,那么在“特事特办”制度下,受到地方政府帮助的企业也就比较多,从而该城市的经济增长速度就比较快。图2展示了分城市1998年至2007年平均年度就业增长率(Y轴,代表经济增长速度)与雇员超过500人的民营企业在1998年的初始就业份额(X轴,代表生产率高的民营企业比例)的散点图,可以看出两者之间有明显的正相关关系。在控制了城市的初始就业水平、省固定效应及与最近港口的距离后,就业增长率对大型民营企业初始就业份额回归得出的估计系数仍显著为正。

2.土地供给

地方政府还可能以低于市场成本的价格向获得“特事特办”待遇的企业提供土地。我们从国土资源部获得了2000年至2014年的土地销售数据。每笔交易都提供了地块面积、地理位置、销售价格以及土地用途(住宅用地、商业用地或工业用地)等信息。

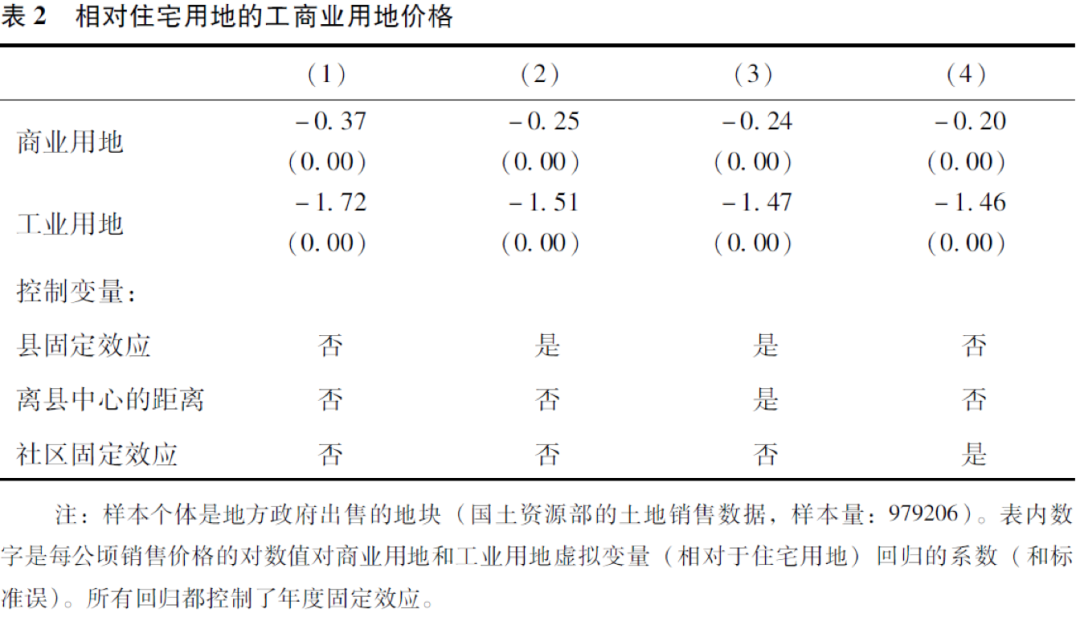

表2展示了在控制一系列区位因素后不同用途的土地价格差距。第1列没有控制任何区位因素,工业用地平均价格仅为住宅用地的18%。第2列回归控制了所在区县的固定效应,价格差距有所下降。这说明,土地较便宜的区县将更多的土地分配给工业用地,但在同一区县内,工业用地仍然比住宅用地便宜。第3列控制了区县固定效应,并控制了地块与县中心的距离,但这对价格差距几乎没有影响。最后,第4列在更窄的社区层面考察价格差距,比较了同一社区内不同用途的土地价格。结果仍显示,工业用地的平均价格仅为住宅用地的四分之一左右。较低的工业用地价格实际上是对这类土地使用者的一种补贴。

3.地方保护和企业出口行为

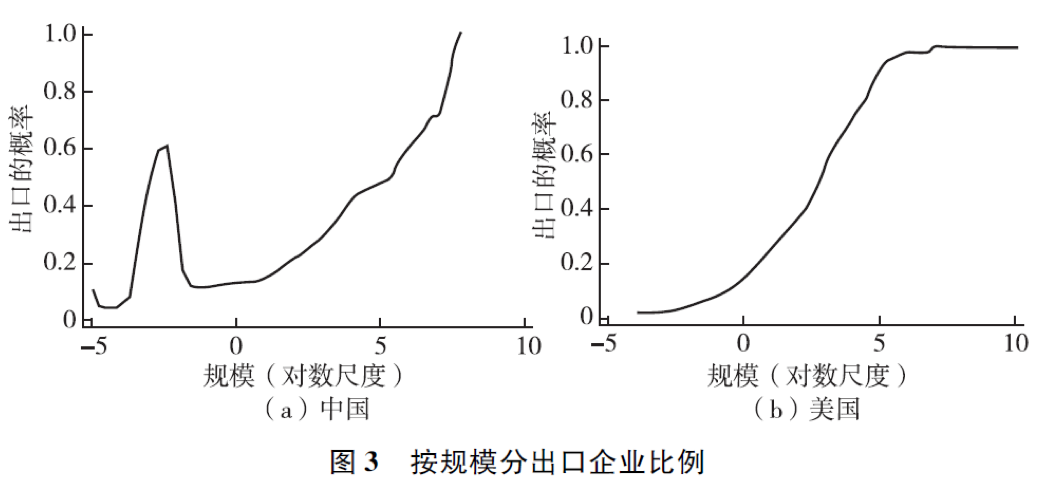

前文提到,在“特事特办”制度下,一些效率不高的企业可能因为受到地方政府的保护得以存续并占据某个地区的市场,更有效率的企业只能在其他地区生存并发展。因而,地方保护打破了企业生产率和国内市场销售额之间的关系,那些更有效率的企业本应占据更大的国内市场份额。但是在开放经济中考虑企业的出口时,由于地方政府并不能将类似保护行为扩展到国际市场上,所以那些效率相对较高的企业只能出口,它们在国内市场的销售比例不高。

图3(a)利用2007年规模以上工业企业数据显示了制造业企业出口的概率和国内销售额(对数值,且减去了平均值)之间的关系。可以看到,一个显著且符合上述预测的特征是,有一群国内销售额很低的企业同时在出口国外市场。这些企业有半数以上的出口份额超过50%。为了进行比较,图3(b)展示了美国制造业企业的数据,并没有类似的特征。美国企业的出口比例与企业规模单调正相关,而且出口企业的国内市场销售比例不高,在20%左右。

上一节中,我们分析了“特事特办”这种非正式制度能在中国奏效的原因。但仍待回答的一个问题是,地方政府、地方官员的资源和时间有限,只能为数量有限的民营企业提供帮助,这一理论如何解释中国如此大规模的民营企业的成长?

我们的答案是,上一节中描述的“特事特办”机制不仅存在于地方政府和选定的民营企业之间,从地方政府那里获得“特事特办”待遇的企业,也可以借助类似的机制将“特事特办”的好处传递给更多的企业。这种如上文图1(a)所示的层级结构,使得“特事特办”制度可以惠及范围更广的民营企业。

1.以国有出资人为核心的股权联系网络

上述发现得益于对若干“特事特办”案例的观察。我们注意到,当某家民营企业试图进入一个被垄断的市场时,经常采取的策略或是寻求与掌握关键资源的地方政府成立合资企业,或者尝试与拥有生产许可或一定垄断力量的大型国有企业成立合资企业。类似的故事更是在各类讲述企业史的财经类文章或书籍中频繁出现,有的民营企业为了获得上市配额与国有企业或单位成立合资企业,更多的民营企业为了更便利的融资采取类似的策略……

这些观察启发了我们的思考,与国有部门成立合资企业(建立股权联系)要么是实现“特事特办”安排的前提条件,要么是实现这种安排的主要模式。这为我们研究“特事特办”制度提供了一个新的视角。

来自国家市场监督管理总局的企业登记注册数据为我们更广泛地研究民营部门和国有部门之间的股权联系提供了条件。这一数据提供了在中国注册的每一家企业(包括那些已经注销的企业)的成立日期、注销日期、地理位置、行业、注册资本、直接股东和股东的出资比例等信息。由于这一数据包括了整个经济中所有企业的信息,所以当一家企业的股东是另一家企业时(这种情况在企业集团中广泛存在),我们可以穿透这个股权结构,从这一层股东找到更上一层的股东。对于每一家企业,我们都可以采用这种方式直至找到它的最终股东。

我们将最终股东分成两类:国有出资人和民营出资人。国有出资人可以是某一级政府(中央、省、市、县),我们将同一个地方政府的不同部门视为同一出资人。此外,考虑到某些大型国有企业可能有不亚于地方政府的影响力,我们将由某一级政府直接且完全控股的国有企业视为一个独立的国有出资人。民营出资人在绝大多数情况下是自然人,但同时也包括了在海外注册的企业、在国内注册的非企业机构等。利用2019年的企业登记注册数据,我们共识别了约4万个国有出资人和6300万个民营出资人,分别拥有全国21%和79%的注册资本。本文报告的使用企业登记注册数据得出的结果,如无特别说明,都是基于2019年数据的结果。

接下来我们以最终股东为对象,研究它们之间的股权联系,这一定程度上可以理解为从企业集团层面(而非企业层面)研究“特事特办”制度。相比于以企业为对象,以最终股东为对象有两个好处:首先,单个企业的股权层级可能非常多,这其中许多结构安排很可能与我们关注的“特事特办”制度无关,以最终股东为对象可以帮助我们排除这些繁杂的股权结构的干扰。其次,考虑到资源可以较为容易地在属于同一个最终股东的企业之间调配,以最终股东为对象研究“特事特办”制度给民营企业带来的好处,也更有合理性。

我们将最终股东之间的股权联系定义如下:如果两个最终股东有共同的合资企业,可以是直接投资,也可以是通过若干层其他企业进行的间接投资,那么我们就认为两个最终股东之间存在股权联系。比如,一个民营出资人拥有的企业集团和一家地方大型国有企业合资成立了一家新的企业,这个民营出资人就和该国有企业建立了股权联系。

在构造完成所有最终股东之间的股权联系后,我们发现了一个清晰的层级结构[如图1(a)所示]。这个层级结构的最上端是国有出资人,尤其是那些规模最大的国有出资人。每个国有出资人都与多个民营出资人有股权联系,在下文中我们提供的证据显示,这些是规模最大的民营出资人,我们称之为与国有出资人直接相连的民营出资人,并将它们与国有出资人的距离d定义为1。进一步,我们发现有一些其他的民营出资人,虽然与国有出资人并没有股权联系,却与d=1的民营出资人有股权联系,我们将此距离d定义为2。再进一步,我们可以找到d≥3的民营出资人,并将它们与d=2的民营出资人统称为与国有出资人间接相连的民营出资人。

2.与国有出资人的距离和民营出资人的特征

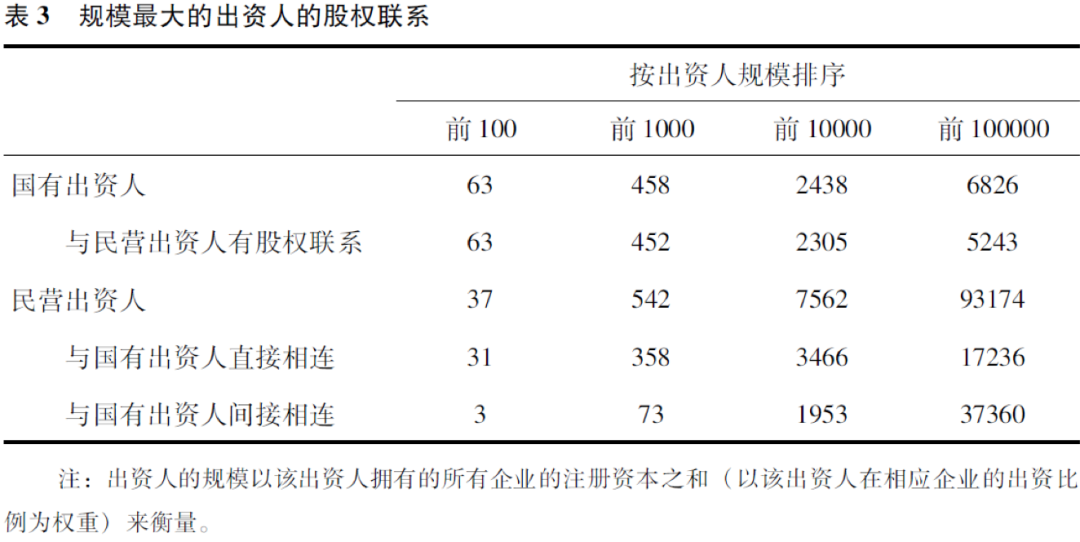

表3显示最大的出资人之间普遍存在股权联系。在最大的100个出资人中,有63个国有出资人,它们都有至少一个民营出资人与其存在股权联系;剩余的37个民营出资人中,有31个与国有出资人直接相连,另有3个与国有出资人间接相连。随着出资人规模的下降,存在股权联系的比例也相应下降。在最大的10万个出资人中,约有9.3万个是民营出资人,其中1.7万个与国有出资人直接相连,另有3.7万个与国有出资人间接相连。

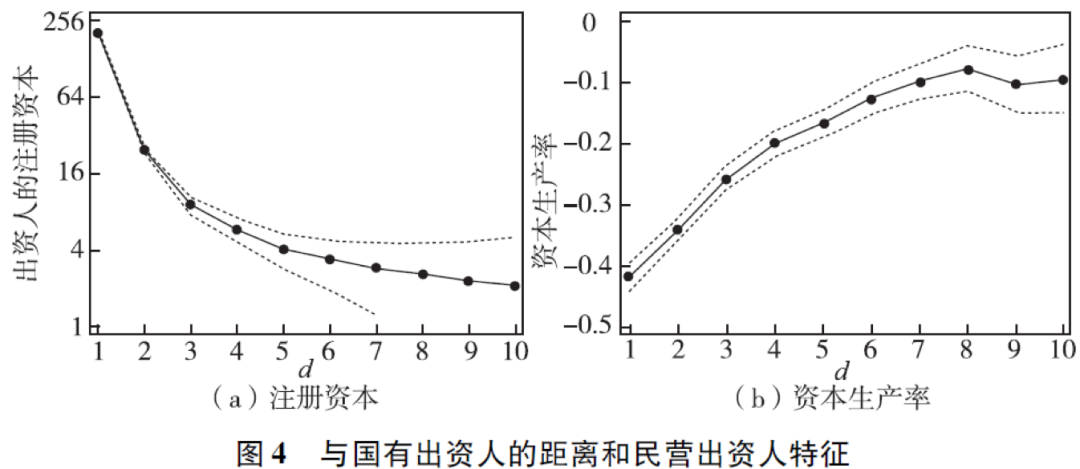

如果观察与国有出资人的距离d和民营出资人的一些主要特征之间的关系(如图4所示),将更直观地理解图1(a)显示的层级结构的含义。

图4(a)展示了民营出资人的规模(以其拥有的注册资本衡量)与距离d的关系。可以看到,与国有出资人直接相连的(d=1)是规模最大的民营出资人,它们平均拥有的注册资本,大约是与国有出资人没有直接或间接股权联系的民营出资人的200倍,这与上一节提到的,地方政府更愿意向生产率更高(规模更大)的民营企业提供“特事特办”待遇是一致的。随着与国有出资人距离d的增大,民营出资人的平均规模也相应减小,但可以看到所有与国有出资人有直接或间接股权联系的民营出资人,其规模平均都比没有股权联系的民营出资人更大(大于1)。

图4(b)则展示了民营出资人拥有的企业的资本生产率与距离d的关系。与国有出资人直接相连的民营出资人(d=1),其企业的资本生产率平均比行业中位数低40%左右,这说明这些企业能够以比中位数企业更低的成本获得融资。随着距离d的增大,相应民营出资人拥有的企业的资本生产率逐步提高,但所有与国有出资人有直接或间接股权联系的民营出资人,其拥有的企业的资本生产率都低于行业中位数。图中并没有显示,国有出资人拥有的企业的资本生产率平均比行业中位数低50%左右。

图4 向我们传达了这样一个信息,即“特事特办”机制并不限于地方政府和获得“特事特办”待遇的民营企业(d=1)之间,类似的机制还广泛存在于获得“特事特办”待遇的民营企业和其他与其有股权联系的民营企业(d≥2)之间,前者可以将一部分“特事特办”的好处传递给后者。换句话说,通过图1(a)所示的层级结构,“特事特办”制度有差别地惠及了更大范围的民营企业。

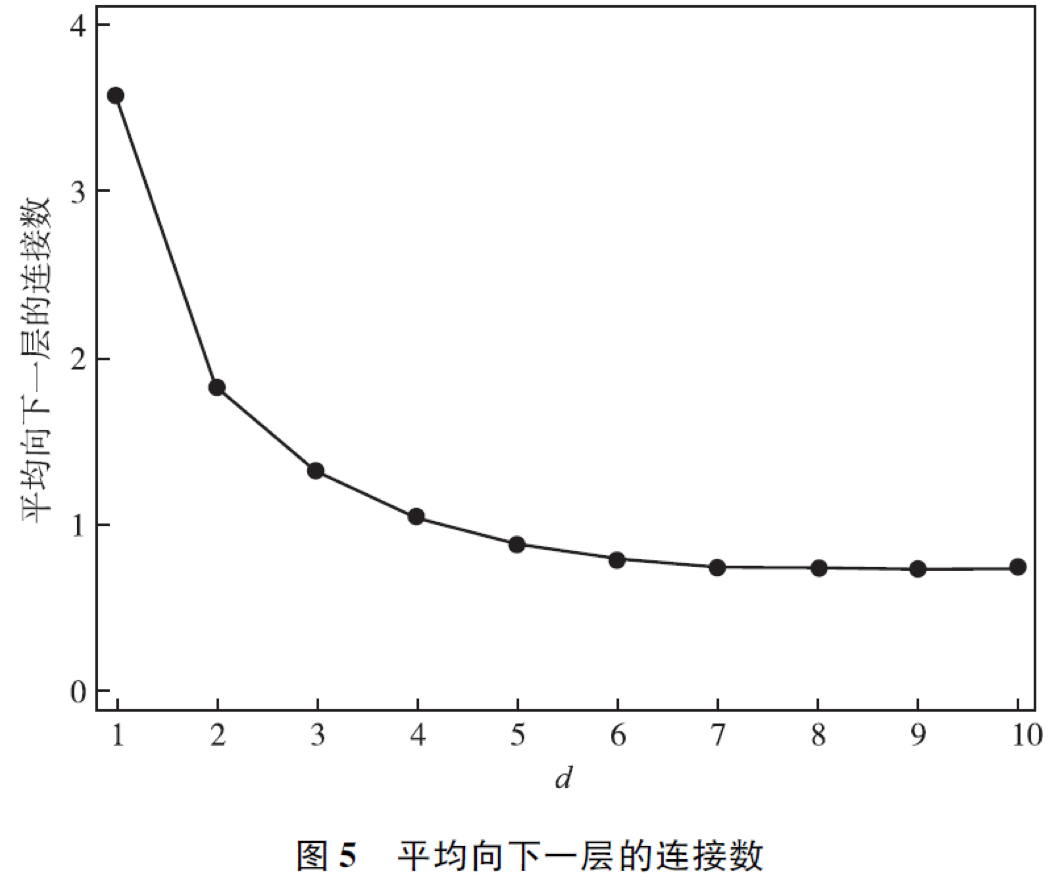

图5 从另一个角度为上述观点提供了佐证。在上一节中,我们提到由于时间和资源的限制,每个地方政府只能为有限的民营企业提供“特事特办”待遇,在2019年的数据中,所有与民营出资人有股权联系的国有出资人,平均与15个左右的民营出资人相连。若如前文所述,“特事特办”的好处通过图1(a)所示的层级结构由上至下传递的过程中逐渐减弱,同时我们假设这种机制的成本在不同层级之间大致相同,那么我们应该观察到每一层出资人平均向下一层提供的连接数不断减少,正如图5所示的结果。

图4和图5的另一层含义是,在“特事特办”制度下,国有、民营的界限并不是那么清晰。民营企业之间的差异(比如d=1的民营出资人和没有股权联系的民营出资人的差异)甚至远远大于部分民营企业(d=1)与国有企业之间的差异。未来的学术研究和政策讨论,有必要对这一情况进行深入分析,避免国有经济和民营经济的简单二元化。

3. 股权联系网络的扩张

前文指出,“特事特办”制度可以通过图1(a)所示的层级结构惠及更大范围的民营企业,我们进而关心的问题是,这个范围在“特事特办”制度萌生以来发生了什么样的变化?利用2013年版本的企业登记注册数据,我们追溯了2010年和2000年国有、民营出资人之间的股权联系情况,并在此基础上观察了2000年至2019年国有、民营出资人之间的股权联系网络的扩张情况,以此观察“特事特办”制度惠及企业范围的变化。

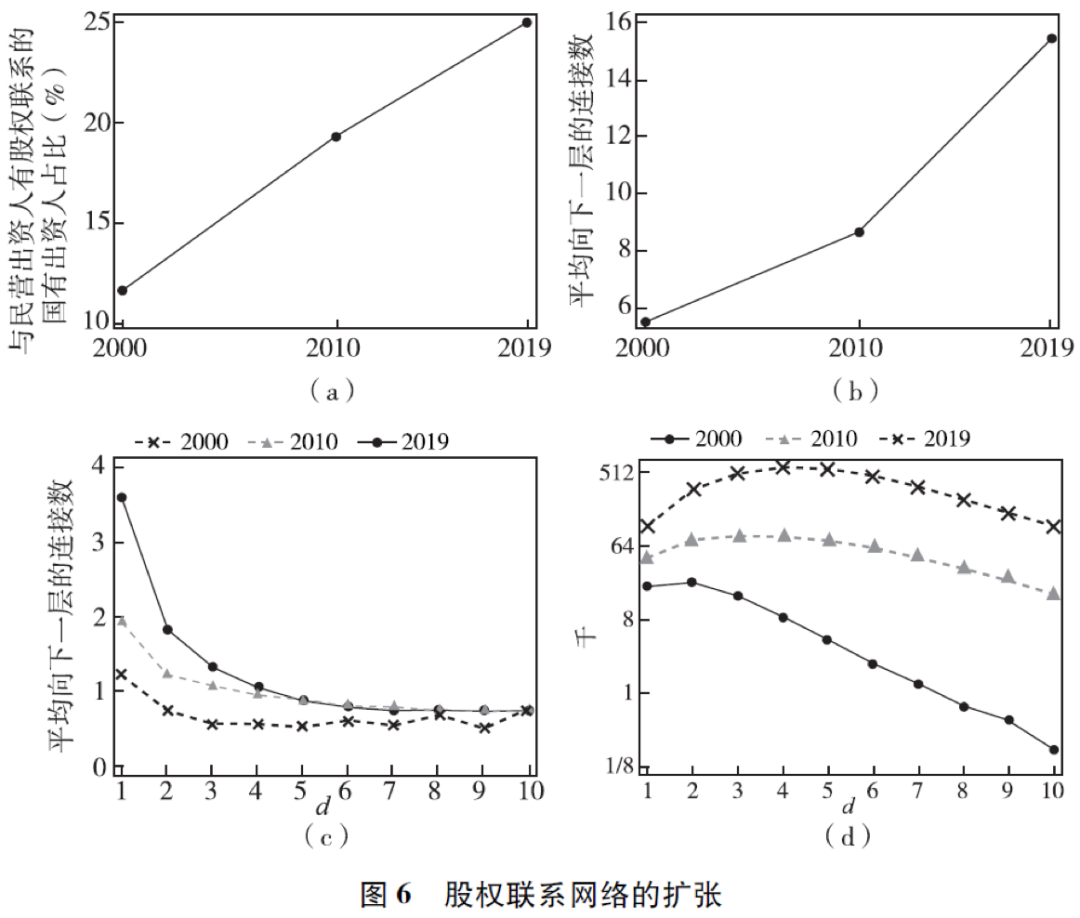

图6(a)显示了国有出资人中与民营出资人有股权联系的比例不断上升,从2000年的12%左右上升至2019年的25%。同时,在有这种股权联系的国有出资人中,平均每个国有出资人与民营出资人的连接数量也在不断上升[如图6(b)所示],从2000年的不足6个增长到2019年的约15个民营出资人。上述两个因素共同作用的结果,是与国有出资人有直接股权联系的民营出资人数量的上升[如图6(d)横轴d=1的情况所示]:从2000年至2019年,这类民营出资人的数量增长了约5.5倍。

同时如图6(c)所示,每个与国有出资人直接相连的民营出资人(d=1)都与更多规模更小的民营出资人(d=2)有股权联系,从而进一步帮助数量更为庞大的民营出资人与国有出资人间接相连。

从2000年至2019年,与国有出资人间接相连的民营出资人的数量增长了近60倍[如图6(d)所示]。

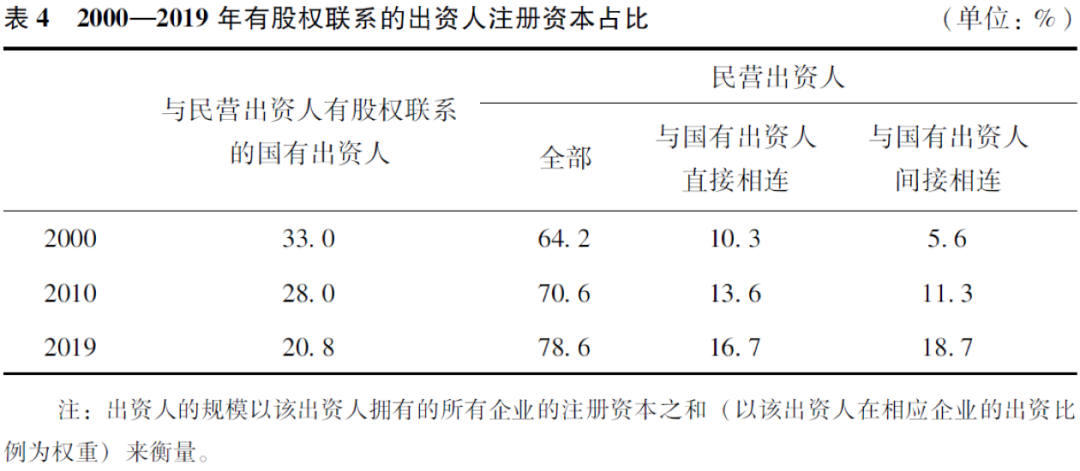

表4则总结了与国有出资人直接、间接相连的民营出资人注册资本比重在2000年至2019年间的变化情况。2000年,直接相连的民营出资人注册资本占整个经济的比重为10.3%,2019年上升到16.7%;间接相连的民营出资人注册资本占整个经济的比重则从2000年的5.6%上升至2019年18.7%。可以看到,与国有出资人直接、间接相连的民营出资人的增长是整个民营经济成长的主要推动力量。2019年,“特事特办”制度惠及的民营企业注册资本已占到整个经济的35%,全部民营经济的45%。相应地,虽然国有部门在此期间也在增长,就比例而言却是在不断下降的。

我们建立了一个模型来更好地理解2000—2019年股权联系网络的扩张对经济增长的影响。在模型中,民营出资人可以选择与国有出资人的距离d,其获得的好处(生产率的提高)

、需要为股权联系付出的成本、可以为下一层民营出资人提供的连接数都由d决定。

利用2000年、2010年、2019年的数据,我们对模型进行了结构估计,结果显示

、需要为股权联系付出的成本、可以为下一层民营出资人提供的连接数都由d决定。

利用2000年、2010年、2019年的数据,我们对模型进行了结构估计,结果显示

的提高是这一时期股权联系网络扩张的决定性因素。

的提高是这一时期股权联系网络扩张的决定性因素。

我们进一步开展了一些反事实分析,即假设某一时期其他参数不变,只有

发生变化,以此观察

发生变化,以此观察

的提高对经济增长的影响。表5的第一行显示了实际数据中民营经济GDP的增长率,第二行显示了

的提高对经济增长的影响。表5的第一行显示了实际数据中民营经济GDP的增长率,第二行显示了

的提高(对于所有的d)带来的股权联系网络扩张对总产出的影响。2000—2019年,股权联系网络扩张推动民营经济总产出年均增长了4.2%,几乎是当期民营经济GDP增长率的一半。在2000—2010年以及2010—2019年,股权联系网络扩张的贡献分别是3.4%和5.1%。

的提高(对于所有的d)带来的股权联系网络扩张对总产出的影响。2000—2019年,股权联系网络扩张推动民营经济总产出年均增长了4.2%,几乎是当期民营经济GDP增长率的一半。在2000—2010年以及2010—2019年,股权联系网络扩张的贡献分别是3.4%和5.1%。