今天(

2月13日)人民日报的官方微信公众号,在头条位置报道了一个重要事件:在位于纽约的哥伦比亚大学,在中国农历春节期间,发生了疑似排华的“撕名牌”事件!

在哥伦比亚大学,学生宿色的门上都会贴有居住者的姓名。春节期间,很多中国留学生都发现,他们使用了中文拼音的名牌被人撕毁;但如果使用的是英文名,其名牌则完好无损。

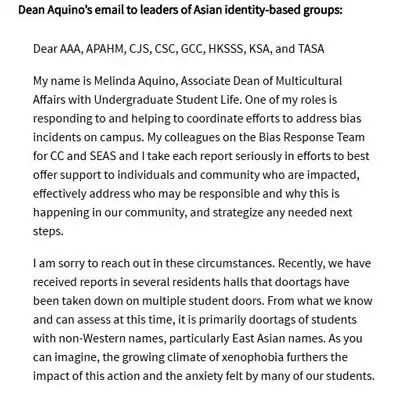

很显然,这次撕毁名牌的行动是针对中国留学生的,所以特地选在了中国新年期间。对此,中国留学生普遍感到愤懑。哥大多文化事务办公室(Office of Multicultural Affairs)率先作出回应,向哥大相关学生组织发出慰问邮件并承诺进行调查。(截屏见下图)

亚裔美国人学生会发布一则声明称,本次损坏事件使我们再次意识到我们需要在更大范围内一同争取种族正义,反对针对少数族裔群体的恶意(截屏见下图)。多个学生组织也一并签署了该声明。

很显然,此次“撕名牌”行动已经上升为一次种族歧视事件,受到了美国主流社会的批评。但即便如此,那股在黑暗中涌动的“排华”、“排外”浪潮,似乎愈演愈烈,而且远远没有达到高潮。

一、姓名与种族歧视

姓名带有显著的种族、文化特征,因此常常会首先受到种族主义者的攻击。

比如蒙古人入主中原建立元朝之后,就把全体国民分为蒙古人、色目人、汉人、南人四等。根据清人俞樾《春在堂随笔》记载:“元制,庶人无职者不许取名,而以行第及父母年龄合计为名。”也就是说,没有功名的汉人不能有正式的名称,只能用数字(排行、父母年龄合计)来起名。最著名的案例是,朱元璋原名朱重八,其父亲原名朱五四。

由于尚未在正史或者官方文件上找到证据,这个说法一直存在争议。但在元代,汉人尤其是南方汉人名字中大量使用数字的现象,非常引人注目。

上世纪五六十年代,印尼曾出现排华浪潮,官方明确要求华人改名,不能使用汉字或者中国式的姓名。

上面为中国留学生针对此次事件制作的视频

二、中国人曾一度可自由移民美国

美国的排华历史,可以追溯到1882年的《排华法案》。事实上在此之前,中美关系曾出现过将近14年的蜜月期。在那个蜜月期里,中美两国的公民可以自由地到对方国家求学、工作、居住。

这个蜜月期是由蒲安臣(Anson Burlingame,1820-1870)开创的。蒲安臣是美国共和党的创始人之一,曾作为林肯任命的驻华大使,于1862年到1867年在中国工作,主张对华平等友好。在他任期即将结束的时候,在恭亲王奕欣建议下,清朝聘请蒲安臣为其第一个外交使团的全权大使,出使美、英、法、普、俄等国。

1868年7月28日,蒲安臣代表大清与美国国务卿西华德签订了中国近代史上首个对等条约《中美续增条约》,史称《蒲安臣条约》,为中国人争取到了自由移民美国的权利。

从《蒲安臣条约》到《排华法案》,中美“蜜月期”只维持了不到14年,原因是美国西部淘金热带来了大量中国移民,由此引发了种族冲突。从此,中国人自由移民美国的时代一去不复返。

三、美国将掀起排外潮

随着全球化思潮“见顶”,在欧美都不可避免将出现排外、排华的思潮。原因很简单,中国人太多、太勤奋、太有竞争力,一些人又太不守规矩。

我曾经在专栏里多次指出,以特朗普当选、英国退欧为代表的“全球化见顶”,其实是西方国家对其“全球化承诺”的违约,违约的原因是:第一,中国、印度为代表的人口庞大的新兴经济体太有竞争力,分流了欧美中下层的就业机会;第二,以中东穆斯林为主体的移民、难民潮,加剧了欧美的种族冲突和经济负担,直接抢了欧美中下层的饭碗。

所以我们看到,特朗普新政很大的特征是:关门。

特朗普正在美国墨西哥边境将修“长城”,来阻止非法入境者;准备对中国进口商品征收重税,以增加美国中下阶层就业机会;对穆斯林7国发布入境禁令,并将大幅减少接收难民。