该文章报道了马普微结构物理研究所冯新亮团队在二维导电聚合物领域取得的新进展。研究者成功合成了一种新型二维聚苯胺(2DPANI)晶体,该材料在垂直方向上表现出金属般的电荷传输特性,具有高电导率。文章详细描述了合成方法、结构特征、电子性质、光学电导率测量和电荷传输特性,并给出了图文导读和论文信息。

线性导电聚合物的研究可以追溯到20世纪70年代末,当前的问题在于扩展维度的导电性仍然有限。冯新亮团队旨在通过构建有序的二维结构来实现高效的电荷传输。

研究者通过表面活性剂单层辅助的界面合成方法,成功合成了多层堆叠的二维聚苯胺(2DPANI)晶体。这种晶体具有长程有序的菱形晶格和紧密多层堆叠的结构,表现出强的电子离域性和高面外电导率。

该发现为导电聚合物在扩展维度上的金属态实现提供了重要的实验依据,为开发三维有机金属在基础物理研究和器件应用中的潜力开辟了新的可能性。

论文的通讯作者包括马普微结构物理研究所冯新亮、德累斯顿工业大学理论化学系Thomas Heine、香港大学化学系Renhao Dong等。论文已在Nature上发表,并给出了相关的论文信息。

上海昂维科技有限公司提供二维材料单晶、薄膜等耗材,器件和光刻掩膜版定制等微纳加工服务,以及各种测试分析。欢迎各位老师和同学咨询。

为了方便各位同学交流学习,解决讨论问题,我们建立了一些微信群,作为互助交流的平台。

2.告知:姓名-课题组-研究方向,由编辑审核后邀请至对应交流群(生长,物性,器件);

欢迎投稿欢迎课题组投递中文宣传稿,免费宣传成果,发布招聘广告,具体联系人:13162018291(微信同号)

近日,马普微结构物理研究所冯新亮院士及其合作者团队在Nature上发文报道了一种多层堆叠的二维聚苯胺(2DPANI)晶体,该晶体在垂直方向上表现出金属般的电荷传输特性,具有高电导率。

【研究背景】

线性导电聚合物的研究可以追溯到20世纪70年代末,当时科学家们发现通过掺杂可以显著提高聚合物的电导率。1977年,Chiang等人首次报道了掺杂聚乙炔的电导率可以达到金属水平,这一发现引发了对导电聚合物的广泛研究。随后,Phillips和Wu在1991年进一步探讨了导电聚合物中的局域化和非局域化现象,揭示了这些材料中独特的电荷传输机制。Kohlman等人在1997年研究了导电聚合物中金属导电性的极限,指出这些材料的导电性受到分子结构和掺杂水平的显著影响。

当前的问题在于扩展维度(如平面内和面外垂直方向)的导电性仍然有限。这主要是由于聚合物链之间的分子有序性和电子耦合不足。为了克服这些限制,科学家们提出了多种策略,包括通过化学掺杂、分子设计和外场调控来增强聚合物链之间的相互作用。二维导电聚合物的研究也逐渐兴起,旨在通过构建有序的二维结构来实现高效的电荷传输。

本研究的目的是合成一种新型的二维聚苯胺(2DPANI)晶体,并探讨其在垂直方向上的金属导电性。研究者希望通过这种材料的设计和合成,为导电聚合物在扩展维度上的应用提供新的思路和方法,推动有机电子学的发展。

【

研究内容

】

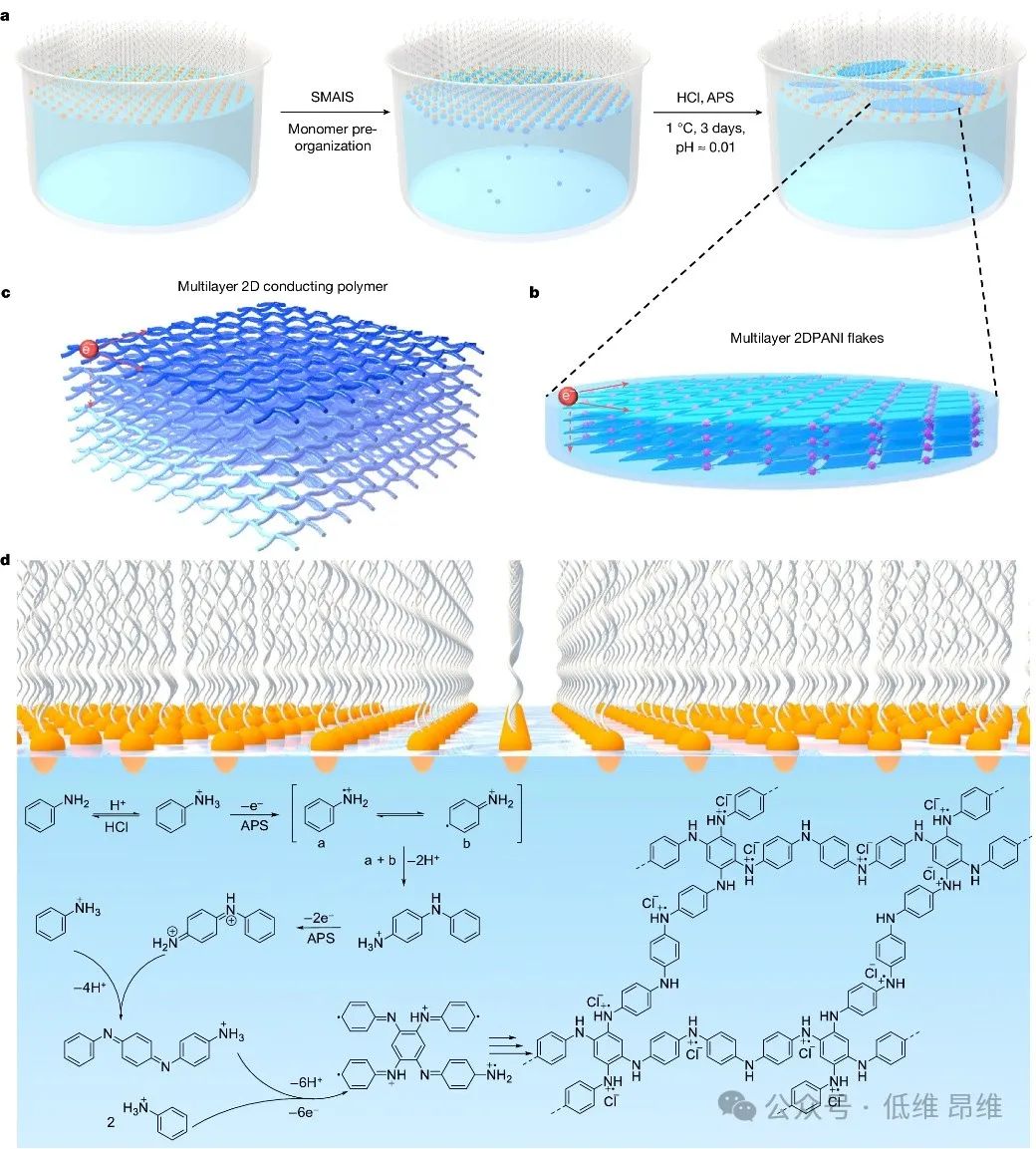

1.材料合成

研究者通过

表面活性剂单层辅助的界面合成方法

,成功合成了多层堆叠的二维聚苯胺(2DPANI)晶体。将阴离子表面活性剂(十二烷基硫酸钠)分散在氯仿中,形成表面活性剂单层。将10 µl的表面活性剂分散液滴加到50 ml、0.75 M的盐酸水溶液表面,允许氯仿蒸发20分钟。然后,将1 ml的苯胺水溶液(0.13 M)轻轻加入到水相中,使苯胺单体在水相和界面之间扩散。24小时后,加入1 ml的过硫酸铵(0.02 M)引发聚合反应。反应体系在1°C下保持约72小时。反应完成后,绿色的2DPANI晶体出现在水面上,使用任意基底将其捞起。这种合成方法的关键在于表面活性剂单层和水界面的协同作用,促进了苯胺单体的预组织和聚合,形成了有序的2DPANI晶体。。

2.

结构特征

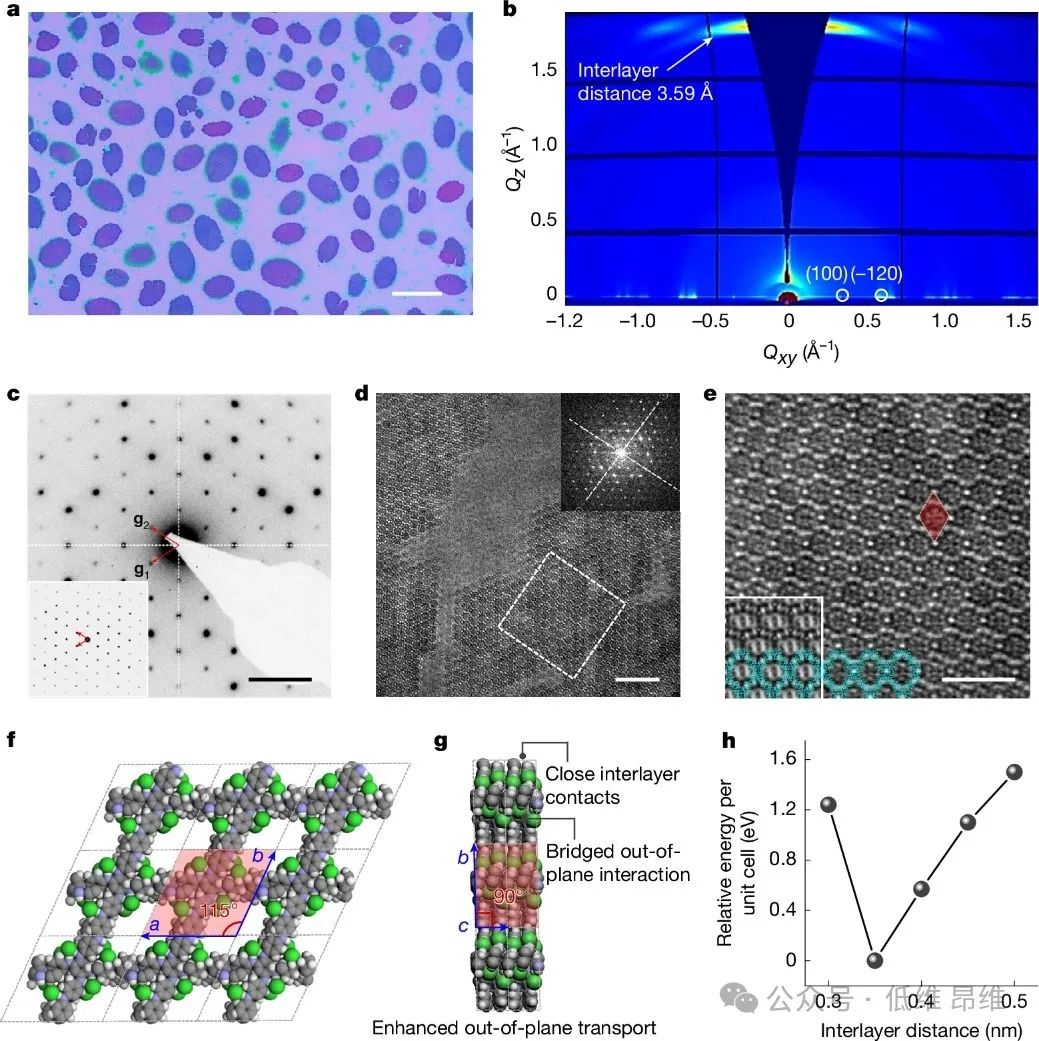

(1)晶体结构:

2DPANI晶体由相互交织的聚苯胺链构成,形成了柱状π阵列,层间距为3.59 Å。通过X射线散射(GIWAXS)和电子显微镜(TEM)表征,发现2DPANI晶体具有周期性的菱形晶格结构,晶格参数为a = b = 20.8 Å,γ = 115°。

(2)电子自旋共振(ESR)光谱:

ESR光谱显示2DPANI在室温下具有显著的电子离域现象,表明材料中存在未配对电子。ESR信号的温度依赖性表明,在T<100 K时,自旋磁化率遵循居里定律,而在T>100 K时,自旋磁化率保持恒定,表明电子从局域化到离域化的转变。

(3)第一性原理计算(DFT):

DFT计算表明,2DPANI的平面内二维共轭和强层间电子耦合是由氯离子桥接的层堆叠所促进的。氯离子位于层间孔隙中,增强了层间的相互作用。

3.电子性质特性

(1)电子自旋共振(ESR)光谱:

ESR光谱揭示了2DPANI中未配对电子的存在,表明材料具有自由基特性。通过与标准参考样品(Al2O3:Cr3+)的比较,估计2DPANI的自旋密度约为每个单元格0.22个自旋。

(2)第一性原理计算(DFT):

DFT计算进一步揭示了2DPANI的电子结构。计算结果显示,2DPANI的单层为半金属,而多层结构由于氯离子和层间π-π相互作用而成为金属。计算的能带结构和投影态密度(PDOS)表明,氯离子的引入显著影响了材料的电子性质。

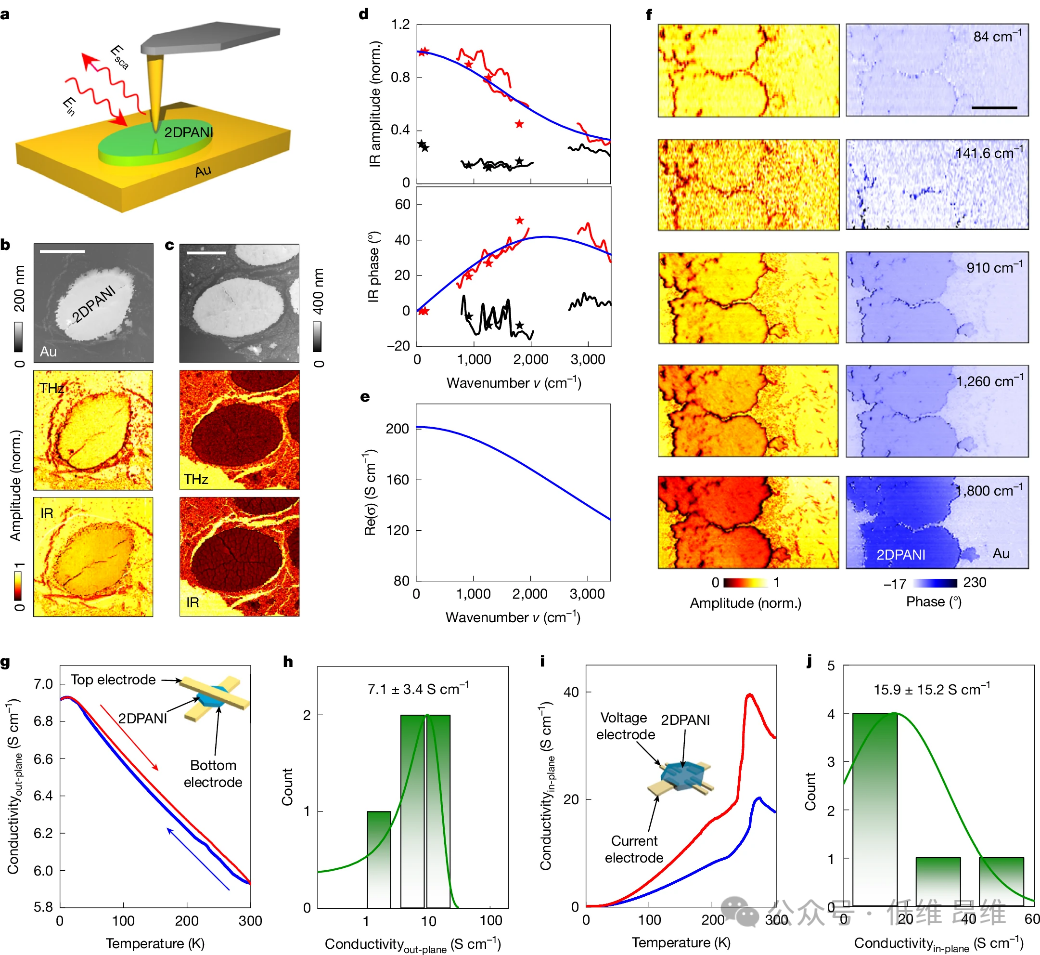

4. 光学电导率测量

(1)太赫兹红外纳米光谱技术(s-SNOM):

通过太太赫兹红外纳米光谱技术,测量了2DPANI的光学电导率。结果显示,2DPANI具有高光学电导率,可以用三维Drude模型解释,具有红外等离子体频率。

(2)导电原子力显微镜(c-AFM):

c-AFM测量显示,2DPANI在垂直方向上的电导率约为15 S cm

−

1,表明材料具有高电导率。

5. 电荷传输特性

(1)面外测量:

通过垂直微器件的电学测量,研究者发现2DPANI的电导率随着温度的降低而增加,表现出金属般的电荷传输行为。室温下的平均电导率为7.1 ± 3.4 S cm

-1

。

(2)面内测量:

横向微器件的测量结果显示,2DPANI在水平方向上的电导率约为16 S cm

-1

,进一步证实了材料的高电导率。

【图文导读】

图 1:2DPANI 的合成过程和分子结构示意图。a、b

,2DPANI 的水面合成过程示意图(a)和在水面上形成的多层 2DPANI 片状物(b)。

c,

多层堆叠二维导电聚合物中的电荷传输示意图,其中红球为电子,周围的实线箭头和虚线箭头分别表示每个电子的链内和/或层内传输以及链间和/或层间传输。

d,

拟议的水面聚合机理(为简单起见,未显示 Cl- 阴离子)和 2DPANI 的分子结构。APS:过硫酸铵;SMAIS:表面活性剂单层辅助界面合成。

图 2:2DPANI 晶体的形态和结构特征。a-c,

SiO2/Si 上 2DPANI 的光镜图像(a)、Si 晶圆上 2DPANI 的二维 GIWAXS 图(b)和 2DPANI 的 SAED 图(c)。晶格倒数矢量 g1 和 g2 之间的角度分别为 65°和 |g1|=|g2|=0.53nm

-1

. 白色虚线标出了镜面。

d,

2DPANI 的 AC-HRTEM 图像,电子剂量约为 300 e-/Å2。使用维纳滤波法对图像进行了去噪处理。插图为快速傅立叶变换图样。

e,

从 d 开始放大的 AC-HRTEM 图像(如白框所示)。2DPANI 网络在深色背景上显得明亮。插图,叠加了 DFT 模型的模拟图像(厚度 84 nm,散焦 300 nm),红色菱形表示一个单胞。

f、g,

顶视图(f)和侧视图(g)的重建晶体结构。

h,

多层 2DPANI 中单位晶胞相对能量与层间距的关系。刻度线分别为 20 µm (a)、1 nm (c)、10 nm (d) 和 5 nm (e)。

图 3:通过 ESR 研究和 DFT 计算得出的 2DPANI 电子特性。a、

在不同温度下测量的 ESR 光谱(实线)及其洛伦兹拟合(虚线)。

b、

在 5-300 K 范围内,积分(实心圆圈)和根据拟合(实心正方形)计算的反 ESR 强度 1/IESR ∝ χ

-1

spin 与温度的函数关系。

c,

2DPANI 结构单层中自旋密度等值面的可视化,每个单位晶胞中有两个未配对的自旋(ρ = 0.005 个电子/埃3)。颜色代码:蓝色代表 N,赭色代表 Cl,青色代表 C,白色代表 H。

d,e:

单层(d)和层堆叠(e)2DPANI 的电子带结构(左图)和 PDOS(右图)。全线和虚线分别指携带 α 和 β 自旋电子的自旋极化带。

图 4:2DPANI 的太赫兹和红外纳米成像及纳米光谱分析。a,

s-SNOM 和纳米-FTIR 光谱示意图。场 Ein 的红外或太赫兹辐射照射尖端。

b, c,

AFM 拓扑图(上图),原始(b)和掺杂(c)2DPANI 片在金层上的归一化太赫兹(84 cm

-1

,中图)和红外(910 cm

-1

,下图)振幅图像。

d、

原始(红色曲线和蓝色拟合)和掺杂(黑色曲线)2DPANI 的归一化(norm.) 每条实验曲线对应一个带宽限制的纳米-FTIR 光谱。

e,

原始 2DPANI 的电导率实部,由 d 的拟合曲线(蓝色曲线)获得。

f,

原始 2DPANI 在不同波数下的归一化近场振幅和相位图像。 g, 由单个 2DPANI 薄片制成的垂直微型器件的电导率-温度曲线。h、五个垂直微装置的面外电导率直方图(详见补充表 3)。

i、

由单个 2DPANI 薄片制成的横向微装置的电导率-温度曲线。

j、

六个横向微装置测得的面内电导率直方图(详见补充表 4)。比例尺为 10 μm(b、c)和 2 μm(f)。

【意义与展望】

研究团队成功合成了具有长程有序菱形晶格和紧密多层堆叠的2DPANI晶体,这种独特的结构赋予了2DPANI强的电子离域性和高面外电导率。更重要的是,2DPANI的垂直传输表现出金属般的特性,这在其他导电聚合物材料中尚未观察到。这一发现为通过增强聚合物链和层间的分子有序性和电子耦合来实现导电聚合物在扩展维度(如面外方向)的金属态提供了重要的实验依据,为开发三维有机金属在基础物理研究和器件应用中的潜力开辟了新的可能性。

【论文信息】

Zhang, T., Chen, S., Petkov, P.S. et al. Two-dimensional polyaniline crystal with metallic out-of-plane conductivity. Nature (2025).

https://doi.org/10.1038/s41586-024-08387-9

本文的通讯作者分别为马普微结构物理研究所冯新亮、德累斯顿工业大学理论化学系Thomas Heine、香港大学化学系Renhao Dong、圣塞巴斯蒂安纳米科学合作研究中心Rainer Hillenbrand

上