二维层状材料原子级的厚度使其拥有独特的物理和化学性质,其中二维半导体材料更具有材料多样,能带结构丰富且可调等特点,是有希望继续延伸摩尔定律的新型材料之一;此外相较于传统的半导体光电器件,

二维材料

能够获得较低的暗电流及噪声,而且能够实现较强的光物相互作用,因此也有望成为下一代光电探测材料。所以,二维半导体材料作为极具竞争力的下一代电子与光电子材料,受到越来越多的关注。

复旦大学微电子学院的包文中研究员课题组,与合作者共同努力,在国家“高层次人才引进计划",科技部重点研发计划(纳米科学青年项目),国家自然科学基金,上海市科委科技创新等项目的资助下,在二维材料电子及光电器件领域取得系列最新的进展。相应的成果发表于国际知名期刊,这些研究成果立足于二维半导体的国际研究前沿,以实际的器件应用为导向,同时为这类器件的发展与优化提供了新策略和新思想,并拓宽了这类器件的应用范围。

采用埋栅工艺的具有对称结构的

Mo

S

2

双栅晶体管

[1]

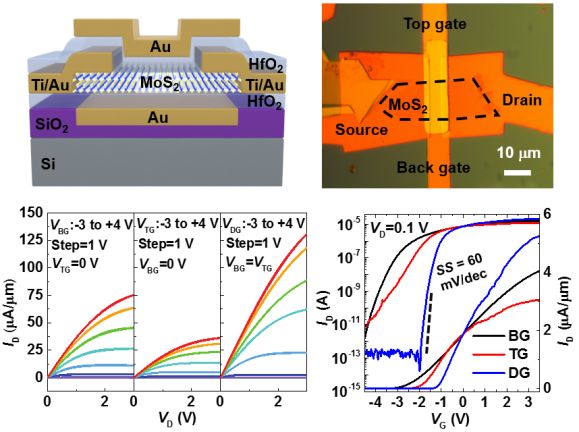

双栅结构因为其更强的栅控能力和灵活的操作方式,已经应用在薄膜晶体管和 SOI 器件中。在这项工作中,课题组制备了一种对称结构的 MoS

2

双栅晶体管,利用双栅的可以弥补多层 MoS

2

在开关特性方面的缺点。该结构可以实现较大的电流密度,其中单层 MoS

2

高达 130

m

A/

m

m, 较小的亚阈值摆幅,5 nm 的 MoS

2

亚阈值摆幅约为 100 mV/dec, 较高的电流开关比,10 nm 的 MoS

2

电流开关比依然大于 10

7

。

▲图

1

基于

MoS

2

对称双栅晶体管的三维结构图、显微镜照片和电学测试曲线。

基于对称 Mo

S

2

双栅晶体管的高性能反相器和存储器

[1]

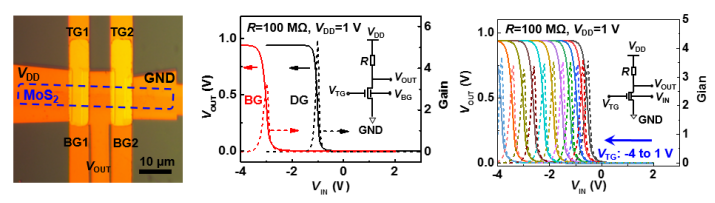

基于对称双栅结构的 MoS

2

晶体管,课题组还设计制备了高性能反相器和动态存储单元。对于逻辑反相器单元,由于双栅结构不仅具有超强的沟道控制能力,而且提供了一个额外的自由度,通过调节背栅或者顶栅的电压来调控器件的阈值电压和亚阈值摆幅,因此可以实现调控反相器工作在不同的模式(图2)。

▲图

2

基于

MoS

2

对称双栅晶体管反相器显微镜照片和传输特性曲线

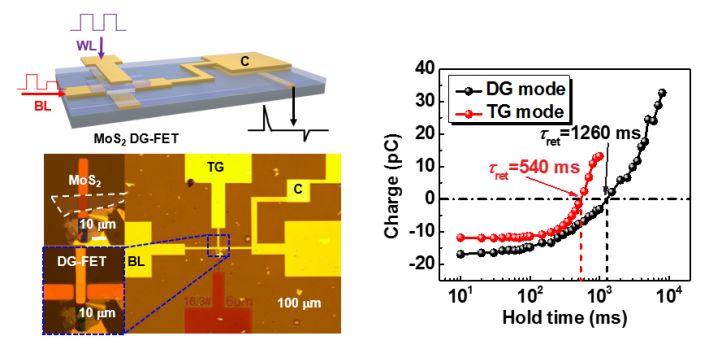

这样的双栅结构还可以应用在动态随机存储器件(DRAM)中,传统硅基的 1T1C 动态存储器因为关态电流较大,所以电荷保持时间较短。而双栅 MoS

2

晶体管的极低漏电特性,可以让动态存储单元电荷保持时间长达 1260 ms (图3)。

此外,课题组也制备了基于化学气相沉积法得到的大面积 MoS

2

的双栅晶体管阵列,得到了同样的结论,显示了双栅结构在未来大面积数字和低功耗电子器件方面的巨大应用前景。

▲图

3 基于 MoS

2

双栅晶体管的 1T1C 动态存储单元的三维结构示意图

、

显微镜照片及其

电荷

保持时间特性

。

以上三项成果以 “High-Performance Logic and Memory Devices Based>

2

Architecture” 为题发表在美国化学学会《应用电子材料》(ACS Applied Electronic Materials)上。课题组博士生廖付友,王印,硕士生郭仲勋和复旦大学解玉凤教授为共同一作,包文中和香港理工大学柴扬教授为共同通讯作者。

通过多栅结构实现了 Mo

S

2

晶体管的接触改善

[2]

二维半导体材料与常规的硅基器件工艺相比,如何实现良好源漏接触一直是一个长期困扰研究者的难点。这主要是因为二维半导体材料只有原子级厚度,很难进行合金化或者离子注入等常规掺杂工艺来降低接触势垒,而且较大的表面陷阱态也容易造成费米钉扎效应。所以,虽然近年来大家研究了各种降低二维器件接触电阻的方案,但是效果稳定,工艺简单,可以规模化的方法仍在不断的探索中。

针对此问题,包文中课题组和复旦大学万景研究员课题组合作,提出了一种通过多栅结构改善二维晶体管接触的方案。此结构由沟道部分的双栅和源漏区域底部的埋栅组成,三个栅可以相互独立施加电压。通过埋栅的静电感应掺杂可以有效的调节肖特基势垒高度和沟道中未覆盖区域的电阻,实现较强的开态电流;并且可以排除接触的影响,独立的研究沟道的电学特性。

相关研究成果以“MoS

2

dual-gate transistors with electrostatically doped contacts”为题发表在 SCI 期刊《纳米研究》(Nano Research),课题组博士生廖付友,硕士生盛耀晨为共同一作。

▲图

4

基于 Mo

S

2

多栅晶体管的结构示意图和器件的转移特性曲线

通过特殊顶栅结构实现

高性能二维

隧穿晶体管

[3]

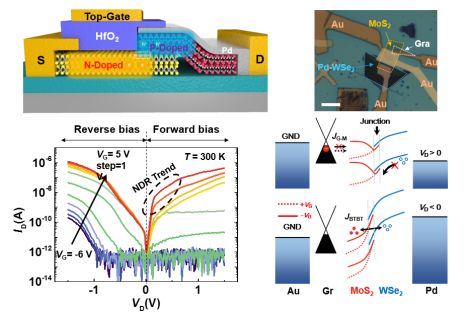

二维层状材料因为其较弱的层间范德瓦尔斯力以及表面没有悬挂键,因此可以很容易的利用各种不同的二维材料组成异质结,相比于传统的异质结中存在晶格适配和复杂的生长工艺,二维范德瓦尔斯异质结在未来节能电子方面有重要前景。包文中课题组和复旦大学周鹏教授合作,设计了一种基于二维材料范德瓦尔斯异质结(WSe

2

/MoS

2

)的特殊顶栅结构器件,通过对 WSe

2

沟道采用一种自对准的金属屏蔽层,调控顶栅电压就可以有效的分离两种二维材料的费米面,并在金属屏蔽层的边缘形成陡峭pn结。当顶栅电压变化时,器件能够工作在准江崎二极管(quasi-Esaki diode)和单极齐纳二极管(unipolar-Zener diode)模式。在带间隧穿区域,栅极最大耦合效率高达 90 %,亚阈值摆幅低于 60 mV/dec。通过和传统的异质结对比,进一步验证了这种器件结构的优越性。该工作证明了新型栅结构器件的设计灵活性和多样性,以及其在未来高性能,低功耗电子和光电器件领域的巨大潜力。

相关研究成果以“Independent Band Modulation in 2D van der Waals Heterostructures via a Novel Device Architecture”为题发表在《先进科学》(Advanced Science)上,论文第一作者为课题组硕士生郭仲勋。

▲图

5 MoS

2

/WSe

2

异质结器件的三维结构示意图和显微镜照片,器件的电学特性曲线和器件的工作时的能带结构图

基于界面耦合效应的 Mo

S

2

双栅光电探测器

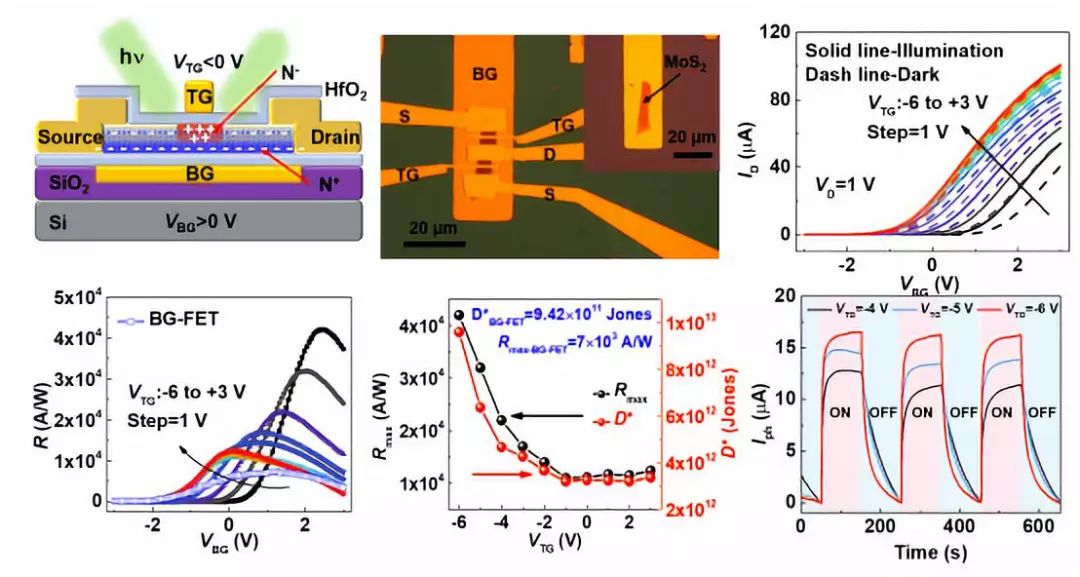

[4]

近年来,二维硫族化合物以其独特的宽带响应谱、可调带隙、柔性以及可晶圆级生长和加工等优点,在光探测领域得到了迅速的发展和广泛的研究。但是目前所报道的大多数 MoS

2

光电探测器都是基于电荷陷阱机制产生的光诱导栅控场效应(Photogating effect),这样的光电晶体管响应度偏低,响应速度比较慢。针对这一问题,包文中课题组和复旦大学万景课题组合作,提出了一种基于界面耦合效应(interface coupling effect)的 MoS

2

双栅光电探测器,可以在光电响度

R

和光响应速度之间实现较好的调控。

在使用高

k

介电材料集成的 MoS

2

双栅光电晶体管中,为了在沟道背面形成电子通道,背栅施加了正栅压。同时,顶栅施加了负偏压。当器件处于光照时,光生空穴就会在顶栅的正下方聚集。这些累积的光生空穴可以有效地屏蔽顶栅产生的电场,使源漏电流比暗态条件下的电流大。这种界面耦合效应(ICE)使器件具有优异的光电特性。结果表明,在光照密度为 53 mW/cm

2

的情况下,该 MoS

2

双栅光电晶体管具有超高的

R

值(约 10

5

A/W)和光探测率(

D

*)(约 10

14

Jones)。此外,顶栅还可以有效地调整响应率

R

和响应时间。这使得双栅光电晶体管成为下一代光电器件的一个极具潜力的候选方案之一。

相关研究成果以 “A Dual-Gate MoS

2

Photodetector Based>

▲图

6 MoS

2

双栅光电探测器三维结构示意图和显微镜照片,器件界面耦合特性和器件的光电探测性能。

Mo

S

2

与

SOI 结合的

双光栅光电探测

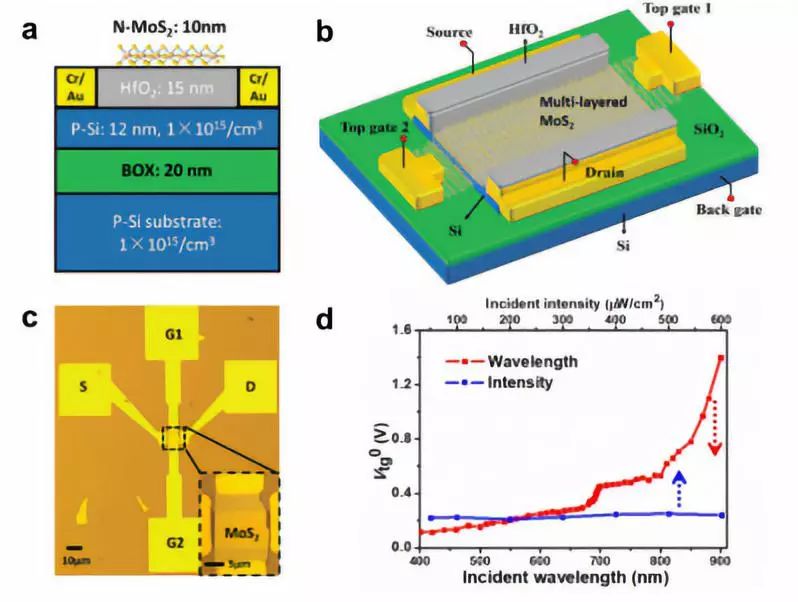

[5]

传统光电探测器对光强敏感,输出电流或电压受光强调控。包文中课题组和万景课题组合作,将新颖的器件机理与新型二维材料结合,研发出具有特殊功能的新型半导体光电探测器。该工作中,作者提出一种基于多个光电栅极的新型探测器结构。通过结合多光电栅极调控的新器件机理和新型二维材料的特殊光电吸收特性,成功实现了一种只对波长敏感的光电探测器。由于新型探测器独特的波长敏感特性,在频谱分析,波长校准,荧光检测和火焰温度探测等领域都具有巨大的应用潜力。

相关研究成果以 “MoS

2

/HfO

2

/Silicon-On-Insulator Dual-Photogating Transistor with Ambipolar Photoresponsivity for High-Resolution Light Wavelength Detection” 为题发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上,博士生邓嘉男,硕士生宗凌逸为共同一作。

▲图

6 M

o

S

2

/HfO

2

/SOI

光电探测器三维结构示意图、器件显微镜照片以及器件对波长和光强的响应特性

Mo

S

2

作为

栅极与三五族材料

结合的

双色光探测器

[6]

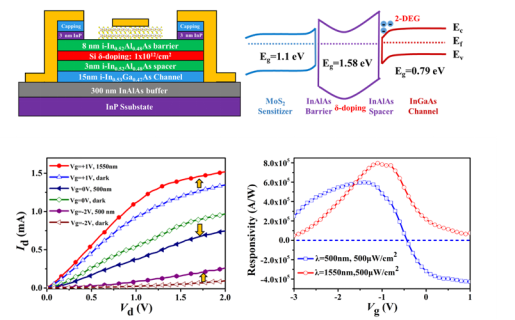

传统的双通道光电探测系统利用硅基 CCD 实现可见光波段的探测,同时利用 Ⅲ-V 族 P-I-N 二极管实现红外波段的探测,这类双波段探测系统越来越受到系统小型化的制约,利用单个器件实现宽波段可见与红外探测是目前光电探测器件发展的重要方向之一。

包文中课题组与复旦大学陈宜方课题组合作,提出了一种新型的 MoS

2

/InAlAs/InGaAs 光电晶体管器件,其利用底部的 InAlAs/InGaAs 异质结实现红外波段(1100-1800 nm)的探测,由于器件内部的放大增益,其光电响应率与探测率分别达到了 8×10

5

A/W 与 3×10

12

Jones,性能可以同商用的红外探测器件相比较。同时,利用 MoS

2

作为器件栅极材料,通过不同的栅极电压调控,此器件在可见光波段(400-700 nm)下可以实现从 6×10

5

A/W 到 -4×10

5

A/W 的可调正负光电响应,这为实现未来光互连集成电路提供了新的思路。

相关研究成果以“Integration of MoS

2

with InAlAs/InGaAs Heterojunction for Dual Color Detection in both Visible and Near-Infrared Bands”为题发表在期刊《先进光学材料》(Advanced Optical Materials),博士生邓嘉男,硕士生宗凌逸为共同一作。

▲图

7 MoS

2

/InAlAs/InGaAs 光电晶体管器件

结构图、器件工作能带图和器件光电性能曲线

课题组简介

包文中现任复旦大学微电子学院研究员,博士生导师。2006 年本科毕业于南京大学物理系。2011 年博士毕业于美国加州大学河滨分校物理系,2011 年至 2015 年在马里兰大学作博士后研究。曾获得 2015 年国际物理纯粹与应用学会(IUPAP)青年科学家奖(C10),以及2017 年的求是基金会杰出青年学者。他在新型低维材料的物性、能带调控、器件工艺和工程应用等领域有十余年的研究经历,已发表英文论文 100 多篇,总引用两万余次,入选科睿唯安 2018 年全球高被引研究者。目前,包文中课题组建立了二维器件专用工艺实验室,主要基于晶圆级二维材料进行器件工艺的研发和电路的设计和制造。

该系列工作论文发表情况

[1] F. Liao, Z. Guo, Y. Wang, Y. Xie, S. Zhang, Y. Sheng, H. Tang, Z. Xu, A. Riaud, P. Zhou,

ACS Applied Electronic Materials

2019

.

文章链接:

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsaelm.9b00628

[2] F. Liao, Y. Sheng, Z. Guo, H. Tang, Y. Wang, L. Zong, X. Chen, A. Riaud, J. Zhu, Y. Xie,

Nano Research

, 2515-2519,

2019

文章链接:

https://link.springer.xilesou.top/article/10.1007/s12274-019-2478-5

[3] Z. Guo, Y. Chen, H. Zhang, J. Wang, W. Hu, S. Ding, D. W. Zhang, P. Zhou, W. Bao,

Advanced Science 5

(9), 1800237,

2018

文章链接:

https://onlinelibrary.wiley.xilesou.top/doi/abs/10.1002/advs.201800237

[4] F. Liao, J. Deng, X. Chen, Y. Wang, X. Zhang, J. Liu, H. Zhu, L. Chen, Q. Sun, W. Hu,

Small,

2019

.

文章链接:

https://onlinelibrary.wiley.xilesou.top/doi/abs/10.1002/smll.201904369

[5] J. Deng, L. Zong, M. Zhu, F. Liao, Y. Xie, Z. Guo, J. Liu, B. Lu, J. Wang, W. Hu,

Advanced Functional Materials

,

1906242,

2019