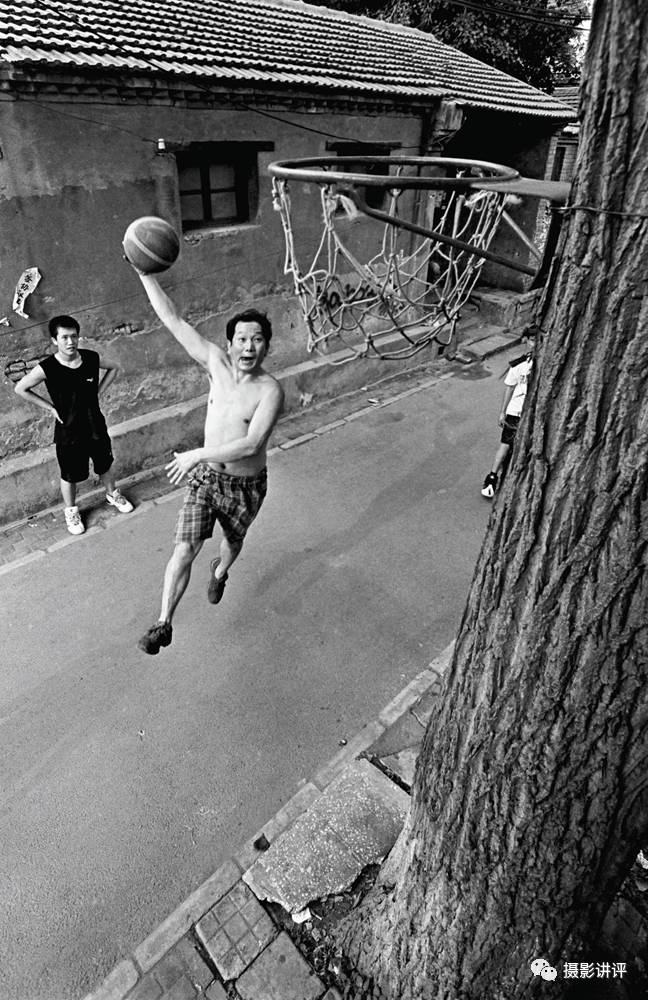

(被点评的照片)

........................

作者提问

徐老师您好!我是您的粉丝,期期摄影点评必看,您是为摄影人服务难得的好老师。春节期间到大栅栏溜达一趟,想拍一些反映胡同人生活的片子,但又不知从何处下手,现把片子冒昧的给您呈现,恳请得到你的帮助。

......................

徐晓刚讲评

反映胡同人生活,这个思路没问题。这张照片的亮点是中间拿被子的人,具有趣味性和意味性,整体曝光暗部比较暗,需要后期提亮一些,构图上右边比较乱,可能为了抓拍,难以精细构图。收进来的人物比较多,容易分散对趣味点的注意力,尤其最左边的人还正在直视镜头。所以,可以剪裁、精简一下所取的人物。

后期提亮、剪裁后效果:

(画面中人物身份都相对清晰,最中间的人物做主体,很突出,其他人物没有喧宾夺主,起到了衬托作用)

拍摄北京胡同,著名的作品我知道的有三组,一组是徐勇老师的《胡同101像》,100张空无一人的胡同照片,以及后面唯一一张群体人物肖像。这部徐勇创作于1989年夏至1990年春的《胡同101像》,是当时出版、美术、摄影及文化界热议的作品。迄今不少艺术家,清楚记得当年受之启发关注北京胡同。这部摄影集在国内外共出版过八次,产生了广泛影响。另一组是冯建国老师2008年出版的《最后的胡同》,细腻精致的大画幅作品,耐人寻味。还有一组是刘英毅老师的,淡泊、温情的京城胡同百姓生活。

《胡同里的奥运风》 刘英毅 摄

引自《一招出牛片》

胡同在减少,同时也有不少胡同得到了保护,胡同的面貌、里面的百姓生活也在悄然发生变化。我们今天仍然可以去体验、感悟、拍摄,但拍摄时需要与这三位名家的作品形成差异,在学习的基础上主动求新。“温故而知新”,我们要了解一些胡同文化,然后得出自己的着眼点。我推荐大家阅读一篇关于胡同文化的文章。无论是北京人,还是来北京逛胡同的人,相信会给您更多的启发。

《胡同文化》

曾经被选入某些地区语文课本

作者:汪曾祺

北京城像一块大豆腐,四方四正。城里有大街,有胡同。大街、胡同都是正南正北,正东正西。北京人的方位意识极强。过去拉洋车的,逢转弯处都高叫一声“东去!”“西去!”以防碰着行人。老两口睡觉,老太太赚老头子挤着她了,说“你往南边去一点”。这是外地少有的。街道如是斜的,就特别标明是斜街,如烟袋斜街、杨梅竹斜街。大街、胡同,把北京切成一个又一个方块。这种方正不但影响了北京人的生活,也影响了北京人的思想。

胡同原是蒙古语,据说原意是水井,未知确否。胡同的取名,有各种来源。有的是计数的,如东单三条、东四十条。有的原是皇家储存物件的地方,如皮库胡同、惜薪司胡同(存放柴炭的地方),有的是这条胡同里曾住过一个有名的人物,如无量大人胡同、石老娘(老娘是接生婆)胡同。大雅宝胡同原名大哑吧胡同,大概胡同里曾住过一个哑吧。王皮胡同是因为有一个姓王的皮匠。王广福胡同原名王寡妇胡同。有的是某种行业集中的地方。手帕胡同大概是卖手帕的。羊肉胡同当初想必是卖羊肉的,有的胡同是像其形状的。高义伯胡同原名狗尾巴胡同。小羊宜宾胡同原名羊尾巴胡同。大概是因为这两条胡同的样子有点像羊尾巴、狗尾巴。有些胡同则不知道何所取义,如大绿纱帽胡同。

胡同有的很宽阔,如东总布胡同、铁狮子胡同。这些胡同两边大都是“宅门”,到现在房屋都还挺整齐。有些胡同很小,如耳朵眼胡同。北京到底有多少胡同?北京人说:有名的胡同三千六,没名的胡同数不清,通常提起“胡同”,多指的是小胡同。

胡同是贯通大街的网络。它距离闹市很近,打个酱油,约二斤鸡蛋什么的,很方便,但又似很远。这里没有车水马龙,总是安安静静的。偶尔有剃头挑子的“唤头”(像一个大镊子,用铁棒从当中擦过,便发出噌的一声)、磨剪子磨刀的“惊闺”(十几个铁片穿成一串,摇动作声)、算命的盲人(现在早没有了)吹的短笛的声音。这些声音不但不显得喧闹,倒显得胡同里更加安静了。

胡同和四合院是一体。胡同两边是若干四合院连接起来的。胡同、四合院,是北京市民的居住方式,也是北京市民的文化形态。我们通常说北京的市民文化,就是指的胡同文化。胡同文化是北京文化的重要组成部分,即便不是最主要的部分。

胡同文化是一种封闭的文化。住在胡同里的居民大都安土重迁,不大愿意搬家。有在一个胡同里一住住几十年的,甚至有住了几辈子的。胡同里的房屋大都很旧了,“地根儿”房子就不太好,旧房檩,断砖墙。下雨天常是外面大下,屋里小下。一到下大雨,总可以听到房塌的声音,那是胡同里的房子。但是他们舍不得“挪窝儿”,——“破家值万贯”。

四合院是一个盒子。北京人理想的住家是“独门独院”。北京人也很讲究“处街坊”。“远亲不如近邻”。“街坊里道”的,谁家有点事,婚丧嫁娶,都得“随”一点“份子”,道个喜或道个恼,不这样就不合“礼数”。但是平常日子,过往不多,除了有的街坊是棋友,“杀”一盘;有的是酒友,到“大酒缸”(过去山西人开的酒铺,都没有桌子,在酒缸上放一块规成圆形的厚板以代酒桌)喝两“个”(大酒缸二两一杯,叫做“一个”);或是鸟友,不约而同,各晃着鸟笼,到天坛城根、玉渊潭去“会鸟”(会鸟是把鸟笼挂在一处,既可让鸟互相学叫,也互相比赛),此外,“各人自扫门前雪,休管他人瓦上霜”。

北京人易于满足,他们对生活的物质要求不高。有窝头,就知足了。大腌萝卜,就不错。小酱萝卜,那还有什么说的。臭豆腐滴几滴香油,可以待姑奶奶。虾米皮熬白菜,嘿!我认识一个在国子监当过差,伺候过陆润库、王(土序)等祭酒的老人,他说:“哪儿也比不了北京。北京的熬白菜也比别处好吃,——五味神在北京”。五味神是什么神?我至今考查不出来。但是北京人的大白菜文化却是可以理解的。北京人每个人一辈子吃的大白菜摞起来大概有北海白塔那么高。

北京人爱瞧热闹,但是不爱管闲事。他们总是置身事外,冷眼旁观。北京是民主运动的策源地,“民国”以来,常有学生运动。北京人管学生运动叫做“闹学生”。学生示威游行,叫做“过学生”。与他们无关。

北京胡同文化的精义是“忍”,安分守已、逆来顺受。老舍《茶馆》里的王利发说“我当了一辈子的顺民”,是大部分北京市民的心态。

我的小说《八月骄阳》里写到“文化大革命”,有这样一段对话:

“还有个章法没有?我可是当了一辈子安善良民,从来奉公守法。这会儿,全乱了。我这眼面前就跟‘下黄土’似的,简直的,分不清东西南北了。”

“您多余操这份儿心。粮店还卖不卖棒子面?”

“卖!”

“还是的。有棒子面就行。……”

我们楼里有个小伙子,为一点事,打了开电梯的小姑娘一个嘴巴。我们都很生气,怎么可以打一个女孩子呢!我跟两个上了岁数的老北京(他们是“搬迁户”,原来是住在胡同里的)说,大家应该主持正义,让小伙子当众向小姑娘认错,这二位同志说:“叫他认错?门儿也没有!忍着吧!——‘穷忍着,富耐着,睡不着眯着’!”“睡不着眯着”这话实在太精彩了!睡不着,别烦躁,别起急,眯着,北京人,真有你的!

北京的胡同在衰败,没落。除了少数“宅门”还在那里挺着,大部分民居的房屋都已经很残破,有的地基柱础甚至已经下沉,只有多半截还露在地面上。有些四合院门外还保存已失原形的拴马桩、上马石,记录着失去的荣华。有打不上水来的井眼、磨圆了棱角的石头棋盘,供人凭吊。西风残照,衰草离披,满目荒凉,毫无生气。

看看这些胡同的照片,不禁使人产生怀旧情绪,甚至有些伤感。但是这是无可奈何的事。在商品经济大潮的席卷之下,胡同和胡同文化总有一天会消失的。也许像西安的虾蟆陵,南京的乌衣巷,还会保留一两个名目,使人怅望低徊。

再见吧,胡同。

一九九三年三月十五日(完)

汪曾祺,1920年3月5日生于江苏省高邮市,中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。

《回家路上》 徐晓刚 摄

2009年前门大栅栏内的一条胡同,我拍的肯定不够好,仅做一张插图,汪曾祺先生文中说过“北京人每个人一辈子吃的大白菜摞起来大概有北海白塔那么高。”这些年虽然物质生活富裕了,但大白菜依然是饭桌上的宝贝。

........................

总结

不同人眼中的胡同文化是不同的,电影《老炮儿》中其实也反映了北京胡同文化,那又是另一番面貌。没有不能再拍的题材,只有不努力的摄影人,我觉得胡同文化其实是一直在变化、发展,梨子究竟什么味道,要我们自己去尝一尝。用自己的实践去体验、感受,多多动脑、用心,勤奋投入,相信热爱北京胡同的朋友一定能拍出新的佳作。

如想多看我的文章,关注微信公众号“摄影讲评”吧,历史消息里面有300多篇文章了。

我的著作《一招出牛片》上市。

获得方法:

(当当网、

京东商城、亚马逊有货,进入后搜索“一招出牛片

徐晓刚

”,认准作者徐晓刚,即可。或点击文末

“阅读原文”

直接进入

当当网

相关

页面)

作者信息:徐晓刚,国家职业技能鉴定委员会摄影专业委员会高级考评员,中国摄影家协会会员,畅销书《一招出牛片》作者。

关注微信公众号“摄影讲评”,每天进步一点点。更多文章,关注本公众号之后,选择“查看历史消息”,可以看到。

如要投稿被点评,可发jpg大图到[email protected],写上您的疑问,留下电话姓名。如果适合后期,我将会把制作好的照片发回给您留念。所以一定要给我大图。