1

连续4年几乎每天工作17小时

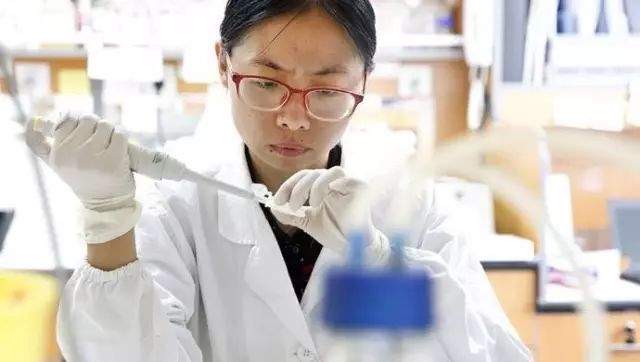

她在人群中是不起眼的。160厘米的身高,体重只有42公斤,看上去弱不禁风。

她不善言辞。“只要在公开场合讲话,我就会特别紧张。”采访中,她总是以最简洁的话语作答,声音低到只有身旁的人才能听得见。

她对自己的评价是“不食人间烟火”。连续4年几乎每天在实验室工作17个小时,除了整天打交道的蛋白结构,她对科研工作以外的事情几乎没有什么了解。

然而——

和她相识了8年的导师、上海科技大学iHuman研究所副所长刘志杰教授说,在她瘦弱的身形下,内心非常丰富,充满着力量,她的基因里从来就没有放弃!

尽管比较内向,但如果讲的是感兴趣的科研话题,她会有表达的欲望,虽然声调不高,却显得非常自信。

她对身边的世界了解不多,却心怀天下。眼下,她打算放弃出国,留在学校做药物研发,因为解除患者病痛就是她最朴素的理想。

这是一个不简单的女孩!

2

不到3个月展现出科研禀赋

华甜的科研之路始于一封电子邮件。那是2009年的一天,当时还在中科院生物物理研究所工作的刘志杰收到一封电子邮件,是在北京科技大学念大三的华甜写来的,她想到实验室来学习。刘志杰有点惊讶,一般只有大四的学生做毕业设计时才会想到实验室去。

原来,学习生物的华甜在大二的时候就开始做一些实验,后来在网上看到刘志杰发表的天然免疫蛋白研究文章,对蛋白质结构倍感兴趣。她几乎没有什么犹豫,就发送了这封邮件。哪里来的勇气?“还是出于对科研的热爱吧!”

刘志杰决定留下华甜,很快他就知道自己做出了一个正确选择。即使是硕士研究生,一般也要半年以后才可能独立做课题,而华甜用了不到3个月,就展现出了她在实验室不一般的科研禀赋。白天学校有课,她就每个晚上和双休日来实验室,乐此不疲。就这样,本科毕业时,华甜就在老牌权威的《生物化学杂志》发表了一篇文章。

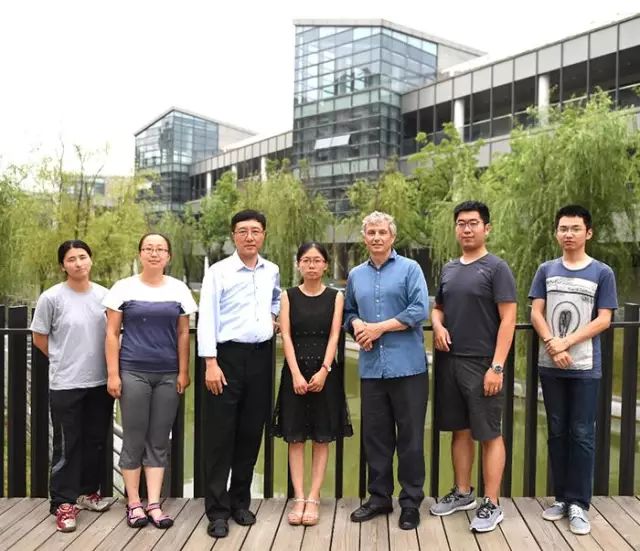

iHuman研究团队部分成员合影。从左至右:濮梦辰,吴屹然,刘志杰,华甜,雷蒙德·斯蒂文斯, 曲露,丁康

3

困难,超出了所有人的想象

这种韧劲,在后来的岁月里,被华甜发挥到了极致。每天早上7点多到实验室,晚上12点之后离开,如此苦行僧般的作息,她从2013年3月一直坚持到了现在。

大麻作为药物使用已有几千年历史,大麻素受体是治疗疼痛、炎症、肥胖症以及药物滥用的潜在药物靶点。但长期以来,人们对于大麻素受体到底长什么样子不甚清楚,以其为靶点的新药研发项目均因严重的副作用被终止。获得大麻素受体的三维精细结构,成为一道必须要跨过去的“槛”。在过去10多年中,国际上众多科研机构的努力均以失败告终,人们甚至怀疑,用目前的研究方法根本就解不出大麻素受体的结构。

目前解析蛋白质结构的主要方法之一是X射线晶体衍射法,这个过程就像给蛋白质分子拍摄超高清晰度的3D照片。但大麻素受体的构象很不稳定,非常“活泼好动”。当华甜好不容易拿到第一个蛋白质晶体,时间已经过去了一年多。但由于蛋白质晶体堆积得不好,无法进行衍射,这就意味着之前所有的努力都白费了,必须从头开始。困难,超出了研究团队所有人的想象。

华甜很少在自己的微信朋友圈里发声音,解放日报·上观新闻记者从她为数不多的几条留言中,还是感受到了她在做这个课题时承受的巨大压力。

“never give up(永不放弃)!相信所有事情通过努力最终都会华苦为甜!”(备注:此处她特意用了华,一语双关)“那些没有彻底击倒你的东西只会让你变得更加强大。”这是她在课题开始第一年里,给自己鼓劲。

“只要还有一丝希望,就不要产生放弃的念头。挫折与失败,也许是成长道路上最宝贵的财富。时常提醒自己不能被它们打败,一蹶不振,只能擦干眼泪,继续向前。”这是她在朋友圈里写下的最长的一段文字,日期显示为2014年9月11日。刘志杰教授说,从2014年下半年到2015年年底,长达一年半时间,这个课题几乎没有任何进展。身为课题组长的他,甚至也有了一丝怀疑,不知到底能否做出来。

华甜还在坚持着。她告诉解放日报·上观新闻记者,其实她很爱哭,有时心理压力大,就自己躲起来哭。哭完了,就好受多了。

然而难题一直还在。“问题的根源到底在哪?”“心里好乱,有点喘不过来气……”她在追问自己,也在释放自己。

最难的时候,是终于拿到了生长得比较好的蛋白质晶体,却依然没有一颗晶体有好的衍射结果。“还是没有办法接受……”这是她在2015年4月24日写下的,当时她抱了很大的希望,也就感到特别绝望。2015年国庆,她回家参加哥哥的婚礼,在机场得知晶体衍射结果还是不好,一个人大哭了一场,再带着笑容出现在婚礼上。

尽管有时候她也怀疑自己是不是适合做科研。不过,更多时候,她对这个课题有一种固执的坚持,总在想是不是还有一种可能性没有尝试。三年里,她一共做了近500种克隆,筛选了100多个小分子拮抗剂。