编者按

本期推送发表在

Social

Forces

上的“What

Does it Take to Get Ahead? Individual Characteristics, Community

Contexts, and Stratification Beliefs among Youth in

China”一文。作者分析了精英主义、结构性和宿命论等伴随青少年成长的社区信念对其未来成功的系统性影响。

这是社论前沿第S3262次推送

微信号:shelunqianyan

对弱势社区青年的研究表明,社区环境会影响青年对如何取得成功的信念。然而,对不同社区的这种信念的系统分析仍然很少。利用

2010

年至

2014

年中国家庭小组研究的数据,我们研究了个人特征、社区社会经济地位(

SES

)以及它们之间的相互作用如何与青少年关于精英主义、结构性和宿命论对未来成功的重要性的观点有关。研究结果显示,在学校上学多年,父母受教育程度较高,家庭收入较高,以及住在社会经济地位较高的社区,通常会导致年轻人更重视精英主义因素,而较少重视结构性和宿命论因素。父母的教育与摒弃关于谁在高社会经济地位社区中领先的宿命论观点联系更紧密。与此同时,社区社会经济地位对较贫穷的青年的积极影响更强。最后,我们发现精英信仰有利于语言和数学的进步

。

长期以来,研究社会分层的学者一直对有关不平等的信念感兴趣,即那些关于谁领先以及为什么领先的信念(Cech

and Blair-Loy2010,

Kluegel and Smith 1986, Kreidl 2000)。虽然人们的信念不一定反映不平等的实际水平和原因(Janmaat

2013),但他们对经济奖励是否基于功绩的看法可能会对客观的经济不平等产生影响。例如,由于由于成绩而导致的经济差异被认为是公平的,那些认为性别工资差距是由于努力和技能的差异造成的女性可能不愿意为同工同酬而讨价还价。在社会层面,当公众将不平等归因于非精英因素并认为不公平时,再分配政策更有可能得到支持(Kluegel

and Miyano

1995)。通过再分配政策,关于不平等的信念可以间接塑造社会分层的模式。大多数关于不平等信念的先前研究都集中在成年人身上(Xian

and Reynolds 2017, Kreidl 2000, Cech and Blair-Loy

2010),他们的观点可能受到劳动力市场经验的影响。对于哪些因素——任人唯贤或非任人唯贤——会导致一个人取得成功,儿童和青少年的观点知之甚少。与成年人不同,年轻人的信仰可能更多地受到家庭、学校和社区环境的影响,而不是劳动力市场经历的影响。鉴于学校教育对精英主义的强调,学龄青年可能比成年人更相信个人努力和技能对成功的重要性。了解年轻人的信仰尤其重要,因为他们的观点可能对他们的流动轨迹产生重大影响。

除了缺乏对青年分层信念的理解,很少有研究系统地分析社区环境如何塑造这种信念(Merolla,

Hunt, Serpe 2011)。以前的研究主要是考察个人自己的社会地位,如阶级和种族,如何塑造他们的分层信念(Kluegel

and Smith 1986, Reynolds and Xian 2014, Cechand

Blair-Loy

2010)。有关社会背景的研究侧重于宏观层面的因素,如主流意识形态、重大历史事件或社会的其他特征如何影响公众对不平等的看法(Hadler

2005, Duru-Bellat and Tenret 2012, Kluegel and Smith

1986)。然而,社区环境比国家环境更重要,它是青年通过目睹榜样和接触贫穷和财富而内化价值观和规范的关键社会环境(Jencks

and Mayer

1990)。我们所知道的唯一一项关注社区背景的研究侧重于成年人对贫困的解释,并依赖于美国一个县的数据,该县的社区由广泛的地理区域定义(Merolla,

Hunt, and Serpe, 2011)。在美国之外,关于社区对分层观念的影响的研究实际上是缺失的。

在这项研究中,我们使用来自中国的数据来研究个人和社区特征如何相互作用,以塑造青少年对精英和非精英因素对经济成功的重要性的看法。在整篇论文中,我们将这些观点称为分层信念(或关于不平等的信念),它们关注的是个人经济成功的来源,而不是应该支配经济成功的原则。为了超越Merolla等人(2011)的研究,我们研究了一个具有全国代表性的青年样本,使用较小的地理单位来定义社区,并调查社区背景是否与家庭背景相互作用,以形成青少年的观点。

我们之所以选择中国的案例,是因为中国文化非常重视教育,而且个人和社区层面的收入不平等都在迅速加剧(Xie

and Zhou,

2014)。虽然收入不平等的急剧加剧往往会阻碍向上流动,侵蚀精英主义的信仰,但中国的儒家文化遗产为强调教育和努力工作的精英主义信仰奠定了基础。因此,研究中国有助于揭示年轻人在接受相互矛盾的信息时如何形成对分层的看法。此外,中国是研究社区对分层信念影响的理想环境,因为由于发展不平衡、收入不平等加剧和居住隔离,形成了广泛的社区社会经济构成差异(Shen

and Xiao 2019)。

以往关于分层信念的研究一般将人们将成功归因于三组因素——个体因素、结构因素和宿命因素(Kluegel

and Smith 1986, Feagin 1975, Reynolds and Xian 2014, Davis and

Robinson

1991)。对不平等的一种基于个人的解释将经济成功归因于个人的意志和努力。人们被认为是通过努力工作、教育和学习能力获得成功的;贫穷是由于懒惰、缺乏职业道德和有限的技能。相反,结构性解释认为社会分层的原因植根于社会经济体系。根据这一解释,人们的境遇不同,是因为他们在一个基于性别、种族、社会阶层和家庭社会资本等特征的社会中受到不平等对待。第三种不太受欢迎的不平等归因涉及“命运”或个人无法控制但与社会结构力量无关的因素,如运气、天生才能和疾病(Hanson

and Wells-Dang 2005, Feagin 1975, Hunt

2004)。尽管我们区分了这三组因素,但根据之前的文献,我们也将成功的结构性和宿命论归因称为非精英主义信仰(Reynolds

and Xian 2014, Xian and Reynolds 2017)。

由于青少年对劳动力市场的接触有限,他们倾向于通过在家庭和学校中传授的价值观、教育系统中的经验、家庭和社区成员的故事以及社会事件和公共辩论来了解社会分层机制。尽管青年的分层信念来源与成年人有所不同,但弱势社会地位同样影响青年的信仰。这样的职位可能会使年轻人在学校遇到更多的挫折和他们的家庭的负面经历。如果是这样,我们可以假设:

假设

1:来自低收入、最低财富和少数族裔背景的家庭的年轻人将挑战基于价值的经济成功的解释,并比其他年轻人更强调非精英主义贡献者对向上流动的重要性。

青少年的分层观念也可能受到学校教育的严重影响,因为他们大部分时间都在学校度过。尽管研究发现,受教育程度更高的成年人更能认识到不平等的结构性决定因素(Davis

and Robinson

1991),但学校教育往往会鼓励孩子们相信精英主义。学校系统具有竞争性的评估方法、教学内容和等级结构,旨在促进精英主义信仰(Duru-Bellat

and Tenret

2012)。参与这一制度将促使青少年把成功归因于个人努力和教育成就。在中国,由于高中和大学入学几乎完全取决于标准化考试的成绩,老师们特别有可能强调努力学习和教育的回报,以激励学生。因此,我们期望:

假设2:在学校生活较久的年轻人会将精英因素视为对经济成功更重要,而非精英因素对经济成功不那么重要。

鉴于教育制度在形成个人观点方面的重要性,父母的教育除了对家庭经济条件的影响外,还应该在形成儿童分层观念方面发挥明显的作用。在学校环境中,努力工作导致成功是一种被广泛接受的规范(Hing

et al.

2011)。在教育系统中有更多经验的父母可能对精英统治有着根深蒂固的信念,并倾向于将这种信念传递给他们的孩子。尽管一些研究表明,受教育程度较高的父母的孩子更能意识到穷人面临的结构性劣势(Flanagan

et al. 2014),但受教育程度较高的父母可能同时强调努力和上学的重要性,因为他们倾向于用精英原则来解释自己的成功(Phelan

et al.

1995)。然而,在中国的背景下,受过更多教育的父母可能会积极劝阻他们的孩子不要相信结构性或宿命论的成功解释,因为他们担心这种信念会减少孩子在竞争激烈的教育中投入努力的动力。

假设3:在家庭经济条件不变的情况下,受教育程度较高的父母的子女会表现出更强的精英主义信念,而对成功的非精英主义解释的重视程度则较低。

在美国,先前关于社区环境与青年信仰关系的研究强调了社区亚文化、集体社会化和直接接触社区贫困的作用。鉴于中心城市社区的贫困和失业集中,美国学者认为,生活在弱势社区的人与主流社会群体隔离,对主流组织和机构的参与有限(Wilson

1987)。由于这种孤立,生活在弱势社区的城市青年可能会发展出一种与更广泛社会的价值观和规范相矛盾的对立文化(Massey

and Denton

1993)。最近的研究表明,弱势社区的年轻人接触到更多的文化异质性,包括主流文化和对立文化,这导致了更多样化的教育价值观(Berg

et al.

2013;哈丁2011)。另一些人则认为,青年所持有的信念和价值观源于集体社会化,即通过与社区中成年人的互动而实现的社会化(Jencks

and Mayer 1990; Wilson

1987)。生活在弱势社区的儿童很少有机会看到中产阶级和专业人士的榜样,因此不太可能内化强调教育和努力工作价值的主流意识形态(Wilson

1987,

1996)。弱势社区的人们遇到的结构性障碍和挫折使他们质疑通过教育和努力工作向上流动的可能性。 尽管中国的社会环境不同,但社区环境同样会影响中国青年对贫困的接触,并塑造他们对分层制度如何运作的看法。在贫困社区,年轻人较少接触到邻居和同龄人通过努力工作和教育获得成功的鼓舞人心的成功故事。与此同时,他们可能会遇到更多个人由于结构性障碍而无法实现目标的情况,例如缺乏社会关系或城市户口中国城市的民族志研究记录了生活在弱势移民聚居区的儿童中存在的反学校文化,因为他们认为通过教育向上流动对他们的群体来说是极其困难的(Zhou

2011)。我们同样可以预期:

假设4:社会经济地位较低(SES)社区的青年将不太重视精英决定因素,而更重视经济进步的结构性和宿命论决定因素。

尽管如此,一些文献表明,生活在弱势社区可能不会阻止年轻人相信精英主义。例如,Barnes(2002)表明,弱势社区的年轻人仍然重视教育和努力工作。Merolla等人(2011)进一步认为,以亲密的方式接触穷人(例如,有一个贫穷的朋友)并了解他们的故事可能会促进对不平等的结构性决定因素的认识。因此,生活在低社会经济地位社区可以促进精英主义和结构性的贫困解释,导致双重意识(Merolla,

Hunt, and Serpe 2011)。

社区社会经济地位除了具有独立的影响外,还可能与青少年自身的特点相互作用,形成他们对不平等的看法。青少年接触到有关社区不公平待遇和结构性障碍的故事,可能会抵消老师或受过高等教育的父母试图传达的关于上学和努力的重要性的信息。如果是这样的话,生活在低ses社区应该会减弱教育和父母教育对年轻人精英主义信仰的积极影响,并减少这些因素对强调成功的结构或宿命论因素的负面影响。

假设5:在社会经济地位较低的社区,教育和父母教育对青少年分层信念的影响较弱。

先前的研究还表明,社区条件的影响可能取决于年轻人自己的家庭收入。根据复合劣势理论,家庭和社区环境中的劣势对精英主义信念的负面影响是相互强化的(Wilson

1987, 1996; wotke, Elwert, and Harding

2012)。虽然低收入家庭的孩子很可能遭遇不公平的对待或家人、朋友和亲戚的失败故事,但如果他们也生活在低ses社区,他们遭遇这种情况的机会就会成倍增加。因此,贫穷可能会放大生活在贫困社区对精英主义信仰的有害影响,使贫困社区的低收入青年特别相信对不平等的非精英主义解释。基于此,我们提出:

假设6a:低社区社会经济地位对精英主义信念的负面影响对来自低收入家庭的年轻人更大。

另外,相对剥夺理论认为,人们倾向于将自己与参考群体(通常是朋友或亲戚)进行比较,当参考群体比自己更富裕时,他们会感到被剥夺(Runciman

and Runciman

1966)。克罗斯比(1976)进一步认为,当人们未能获得类似的富裕水平,并将失败归咎于社会(而不是自己)时,就会产生相对剥夺感。研究已经将这一理论应用于研究相对于同学和邻居的经济剥夺如何影响青少年的幸福感和行为(Bernburg,

Thorlindsson, and Sigfusdottir

2009)。然而,尽管克罗斯比(1976)声称,将失败归因于社会必然与相对剥夺感联系在一起,但没有研究调查过比邻居更穷与青少年对不平等的信念之间的关系。正如我们之前讨论过的,生活在富裕社区的年轻人通常会倾向于精英主义对不平等的解释,并劝阻他们不要强调结构性或宿命论因素。然而,根据相对剥夺理论,这些力量在生活在高ses社区的低收入家庭的年轻人中应该较弱,因为不利的社会比较会加剧负面情绪,并倾向于关注社会制度中的不公正。相比之下,生活在贫困社区的弱势青年可能会发现,与他们认识的其他人相比,他们没有那么贫困,他们的经济条件也没有那么不公平,因此,与富裕社区同样处境不利的年轻人相比,他们对社会分层的看法更为乐观。因此,我们得出:

假设6b:对于来自低收入家庭的年轻人来说,高社区社会经济地位(或低社区社会经济地位)对精英主义信念的积极影响(或消极影响)较小。

本研究的数据来自2010年、2012年和2014年的中国家庭追踪调查研究(CFPS)。通过分层多阶段抽样的方法,CFPS在上海选取了25个省的144个县和32个乡镇作为主要抽样单位。在下一阶段,从公共服务单位中随机抽取640个社区,每个社区随机抽取25个家庭。在每一波使用成人问卷对选定家庭中的所有成年人进行访谈。对于所有15岁以下的儿童,主要照顾者提供有关其日常生活、学校教育和健康状况的信息。10-15岁的儿童回答了关于教育、工作、时间利用、社交网络、健康和态度的额外自我回答问题通过家庭一级的调查,户主提供了有关家庭一般经济和社会状况的信息。2010年,我们对中国城市行政层级最低的居民委员会或村委会的行政官员进行了社区层面的访谈,以收集有关社区特征的信息。2010年基线调查的社区回复率为98%,家庭回复率为81.25%,个人回复率为84.14%。

1.被解释变量

在2012年或2014年的调查中,青少年对一系列项目对未来成功的重要性进行了评级,包括教育、努力工作、家庭社会地位、家庭经济状况、家庭社会关系、运气和礼物,范围从0“最不重要”到10“最重要”。利用这些项目,我们通过计算精英管理要素(即教育和努力工作)、结构要素(即家庭社会地位、家庭经济条件和家庭社会关系)和宿命论要素(即运气和礼物)的重要性的平均评级,构建了三个量表。

语言测试的分数从0到34,数学测试的分数从0到24。标准化的考试分数让我们能够比较不同学校、社区和地区的学术成就。为了帮助排除决定分层信念和学习成绩的个人因素,我们在2010年的基线访谈中进行的相同测试中控制了儿童的表现。因为我们的受访者在2012年或2014年必须是10-15岁,在2010年年龄在6-13岁之间,而且因为标准化测试年龄在10岁或以上,只有不到一半的人在基线调查中进行了标准化测试。因此,包括基线学习成绩将样本减少到1351名青少年。

2.解释变量和控制变量

为了捕捉青少年的社会地位,我们纳入了少数民族地位和家庭背景的措施。我们使用一个虚拟变量来表明一个青年是否属于少数民族(或非汉族)群体。汉族约占中国人口的90%,其余55个民族组成。我们使用父亲的职业、家庭收入、家庭财富、家庭拥挤和2010年测量的家庭结构来衡量家庭背景。父亲的职业是一个二元变量,表明父亲是否担任管理/行政职位或其他工作。家庭收入是用过去历年的工资、转移、财产、商业和农业净收入除以家庭成员人数的对数来衡量的。家庭财富是土地、住房、储蓄、股票、基金和贵重物品收藏的总价值减去住房抵押贷款和债务的对数。当多人住在同一个房间时,拥挤家庭的虚拟变量编码为1。家庭结构通过一个分类变量来捕捉,该变量显示父母双方、父母一方或父母双方都不在家庭中。

我们还引入教育和父母教育来检验关于学校教育与精英信仰相关的假设。我们用目前在校的年级来代表被调查者的教育水平。如果受访者在采访时不在学校(这种情况很少见),他们的最后一个年级被用来表明他们的学校教育水平。我们包括一个虚拟变量来区分那些在学校入学时报告分层信念的人。对于父母教育,我们根据2010年报告的家庭信息,纳入了青少年父亲和母亲接受教育的平均年数。对于社区特征,我们主要关注的是社区SES,用2010年收集的信息来衡量。我们首先利用随机抽样的家庭和每个社区的成年人提供的信息,计算了每个社区的家庭收入、家庭财富、成人教育和成人职业声望的加权平均值。然后,我们使用这些社区水平的平均值进行了因子分析,并生成了社区SES的综合得分。虽然每个社区中抽样的个人和家庭的加权平均值可能是对人口平均值的不准确估计,但先前的研究表明,当聚类和类内相关性(ICC)足够大时,汇总变量的影响偏差低于10%

(Kravdal

2006)。由于CFPS满足这两个标准,4我们使用聚合变量来创建社区SES应该导致最小的估计偏差。我们还控制了社区劣势的其他指标。居住稳定性是对在该社区居住超过5年的抽样家庭比例的综合衡量。少数民族集中度通过一个虚拟变量来衡量,该虚拟变量表示在社区调查中,居民委员会或村委会官员是否报告“该社区少数民族高度集中”。除了社区水平的控制,我们还控制了受访者的性别,移民身份,以及受访者是否居住在城市或农村如果一个青少年没有当地户口,他或她就被视为流动人口。中国政府的官方定义用于区分青少年的农村和城市居住地点。我们还控制了该信念是在2012年还是2014年报告的,以捕获可能的时期效应或测量误差。

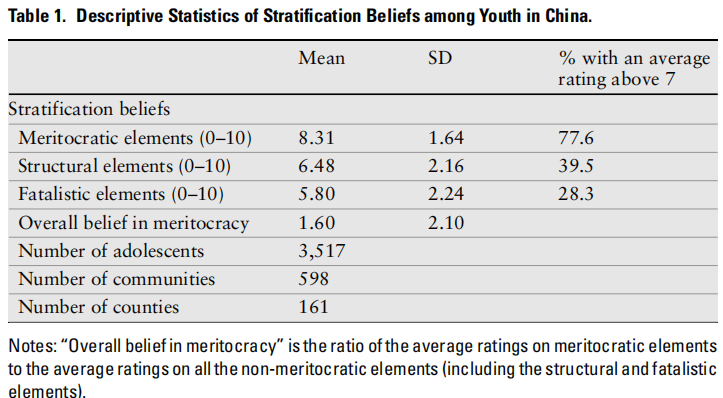

根据表1的描述性统计,在中国,青少年压倒性地相信精英因素对未来成功的重要性:这些因素的平均评分为8.31分(满分为10分)。相反,结构要素(家庭社会地位、家庭经济条件、社会关系)和宿命要素(运气、礼物)的平均分分别为6.48分和5.8分,得分较低。此外,青年对结构因素和宿命论因素的重要性评分差异较大(SD分别为2.16和2.24),而对精英因素的重要性评分差异较大(SD

=

1.64)。我们还给出了精英主义因素的平均评分与所有非精英主义因素(结构因素和宿命论因素)的平均评分的比率,我们将其称为表格中精英主义的总体信念。精英要素的平均重要性是非精英要素的1.6倍。对精英因素的相对较高的重视,以及该值相对较低的方差,表明尽管收入不平等加剧,政治资本在中国仍然很重要,但对精英的信仰构成了主流意识形态,并对年轻人产生了广泛的影响。

表2给出了多级线性回归模型,分别预测了精英主义、结构主义和宿命论因素的重要性。我们发现对假设1的微弱支持,即较差的家庭经济条件鼓励年轻人更重视成功的结构性或宿命论因素。与我们的预期相反,父亲的职业对任何因素的评分都没有统计上的显著影响。虽然来自高收入家庭的年轻人不太可能强调宿命论因素(b

= - 0.129,

p<0.01),家庭收入与精英或结构因素的评分无关。令人惊讶的是,与失败者理论相反,家庭财富越高,对未来成功宿命因素的重要性评价越高(b

= 0.423,

p<0.01)。6生活在拥挤的家庭并不影响年轻人的信仰。同样,家庭结构与分层观念几乎没有关联。事实上,男孩比女孩更重视获得成功的结构因素(b

= 0.178, p

<0.05)进一步挑战了劣势论,因为女孩在中国可能遭遇了更多的歧视和不平等。也许男性与结构主义对分层的解释之间的正相关关系可以通过男孩更积极地参与阅读和在线讨论社会问题来解释(Verba,

Burns, and Schlozman 1997; Guan et al.

2014)。通过学习发生在不同社会背景的人身上的故事,男孩可能比女孩更能意识到工作中的结构性因素。表2中的年级系数表明,随着青少年在学校中取得更高的成绩,他们更加强调精英因素的重要性(b

= 0.076, p<0.001),而结构元素的作用较小(b

= - 0.129, p <0.001)和宿命因素(b

= - 0.229, p <0.001)。目前的学校入学率与精英因素的较高评分相关(b

= 0.568,

p<0.001),但与年轻人认为结构因素和宿命论因素的重要性无关。总的来说,研究结果支持假设2,并表明学校系统中的经历增加了对精英决定因素成功的认可,同时削弱了非精英信念。

父母教育程度越高,越重视精英对未来成功的贡献(b

= 0.024, p <0.05)。父母受教育程度较高的青少年也不太可能强调结构性的重要性(b

= - 0.05, p <0.001)和宿命因素(b

= - 0.024, p

<0.1)。这些结果与假设3一致。受过良好教育的中国父母更有可能向他们的孩子灌输精英主义信仰,并阻止他们的孩子接受结构性或宿命论的成功解释。在社区特征的影响方面,较高的社区社会经济地位与青少年对结构要素的重视程度较低相关(b

= - 0.241, p <0.01)和宿命因素(b

= - 0.23, p

<0.01),但不影响精英因素的重要性。这些结果表明,来自低社会经济地位社区的中国年轻人与来自高社会经济地位社区的同龄人一样接受精英统治的主流意识形态。尽管如此,前者同时承认不平等的结构性和宿命论解释,反映了对纯粹以精英为基础的不平等解释或他们的双重意识的一些怀疑。由于我们的研究结果表明,较低的社会经济地位与对成功的非精英因素的更多认识有关,因此它们为假设4提供了支持。与社区社会经济地位相比,长期居民的百分比和社区中少数民族的集中程度与年轻人的分层信念无关。与地理环境的影响相关,我们还发现生活在城市地区并没有显著影响分层信念。进一步的分析表明,当社区社会经济地位不受控制时,农村居住与对结构和宿命论因素重要性的更强信念有关。因此,社区SES充分解释了青年阶层观念的城乡差异。

在表3所示的模型中,我们研究了社会经济地位如何与个人属性(即青年及其父母的教育和家庭收入)相互作用,从而影响青年对精英主义、结构性和宿命论成功贡献者的评级。所有模型都包含与表2中的模型相同的变量,但是为了节省空间,我们省略了大多数系数。模型1(a-c)关注社区社会经济地位与父母教育之间的相互作用。在模型1(c)中,相互作用项的系数为负且具有统计学意义(b

= - 0.043, b

<0.01),表明父母教育与儿童对成功宿命论的看法之间的关系因社会经济地位的不同而不同。为了更直观地说明这一结果,我们在图1中展示了生活在低社会经济地位(第10百分位)、中等社会经济地位(第50百分位)和高社会经济地位(第90百分位)社区的青少年的父母教育对宿命论要素的重要性评级的预测值。我们将所有其他变量保持在样本均值处以计算预测值。