第一作者:王雅,魏建新

通讯作者:张凤鸣,兰亚乾

通讯单位:哈尔滨理工大学,华南师范大学

论文DOI:10.1038/s41467-024-53066-y

通过合理设计高效的光催化体系,直接捕获并原位转化烟道气中的稀释CO

2

,是实现碳中和目标的一种极具潜力但同样充满挑战的策略。该研究报道了一种新型“主-客体”光催化剂,结合了具有CO

2

富集能力的离子液体和具有光反应活性的金属有机框架PCN-250-Fe

2

M(M = Fe, Co, Ni, Zn, Mn),用于气固相中的人工光合成稀释CO

2

还原。结果表明,[Emim]BF

4

(39.3 wt%)@PCN-250-Fe

2

Co在纯CO

2

气氛下的CO

2

-CO的还原速率达到313.34 μmol g

⁻

¹ h

⁻

¹,在稀释CO

2

(15%)条件下,仍可高达153.42 μmol g

⁻

¹ h

⁻

¹,选择性接近100%。在1.0 g催化剂和自然阳光照射的放大实验中,纯CO

2

和稀释CO

2

(15%)的浓度可显著降低至85%和10%以下,显示出其工业应用的潜力。进一步的实验和理论计算结果表明,离子液体不仅有助于CO

2

富集,还可以与PCN-250-Fe

2

Co中的Co²

⁺

活性位点形成协同作用,从而显著降低了CO

2

-CO转化过程中限速步骤的吉布斯自由能垒。

通过丰富的太阳能驱动,直接捕获并原位转化烟道气中的稀释CO

2

为高附加值化学品和燃料,是一种具有前景的策略,有望减缓过量温室气体并实现CO

2

资源化利用。该策略的显著优势在于,能够绕过传统CO

2

利用技术中能耗高的分离和富集过程。实际上,常见的烟道气中含有8-12%的水蒸气,可以作为CO

2

还原反应中的牺牲剂,气固相人工光合作用的CO

2

还原整体反应是可行的,更适合实际工业应用。近年来,研究人员开发了多种具有高活性和高选择性的半导体光催化剂,用于纯CO

2

气氛下的人工光合CO

2

还原。然而,尽管许多光催化剂在纯CO

2

气氛中表现出较高的还原活性,但在稀释CO

2

条件下,其人工光合作用活性通常会显著下降。主要原因之一是CO

2

吸附过程较慢,阻碍了整体反应的动力学进程。由于工业废气中CO

2

的浓度相对较低(约15%),开发能够有效富集稀释CO

2

并同时实现原位还原的人工光合作用系统具有重要意义。

1. 设计并合成了一系列主-客体光催化剂ILs@

PCN-250-Fe

2

M

(M = Fe, Co, Ni, Zn, Mn)

)

用于人工光合成低浓度CO

2

还原。

2. [Emim]BF

4

(39.3 wt%)@PCN-250-Fe

2

Co表现出显著的可见光驱动CO

2

-CO转换速率,达到313.34 μmol g

⁻

¹ h

⁻

¹,比纯MOF提高约25倍,在稀释CO

2

条件下(15%)达到153.42 μmol g

⁻

¹ h

⁻

¹的高速率。

3. 在放大实验中,1.0 g催化剂可将CO

2

浓度显著降低至10%以下,展现了该体系的实际应用前景。

图1 烟气中CO

2

利用的传统技术示意图和主-客体光催化剂构建的新策略,以直接捕获和原位还原稀释的CO

2

。

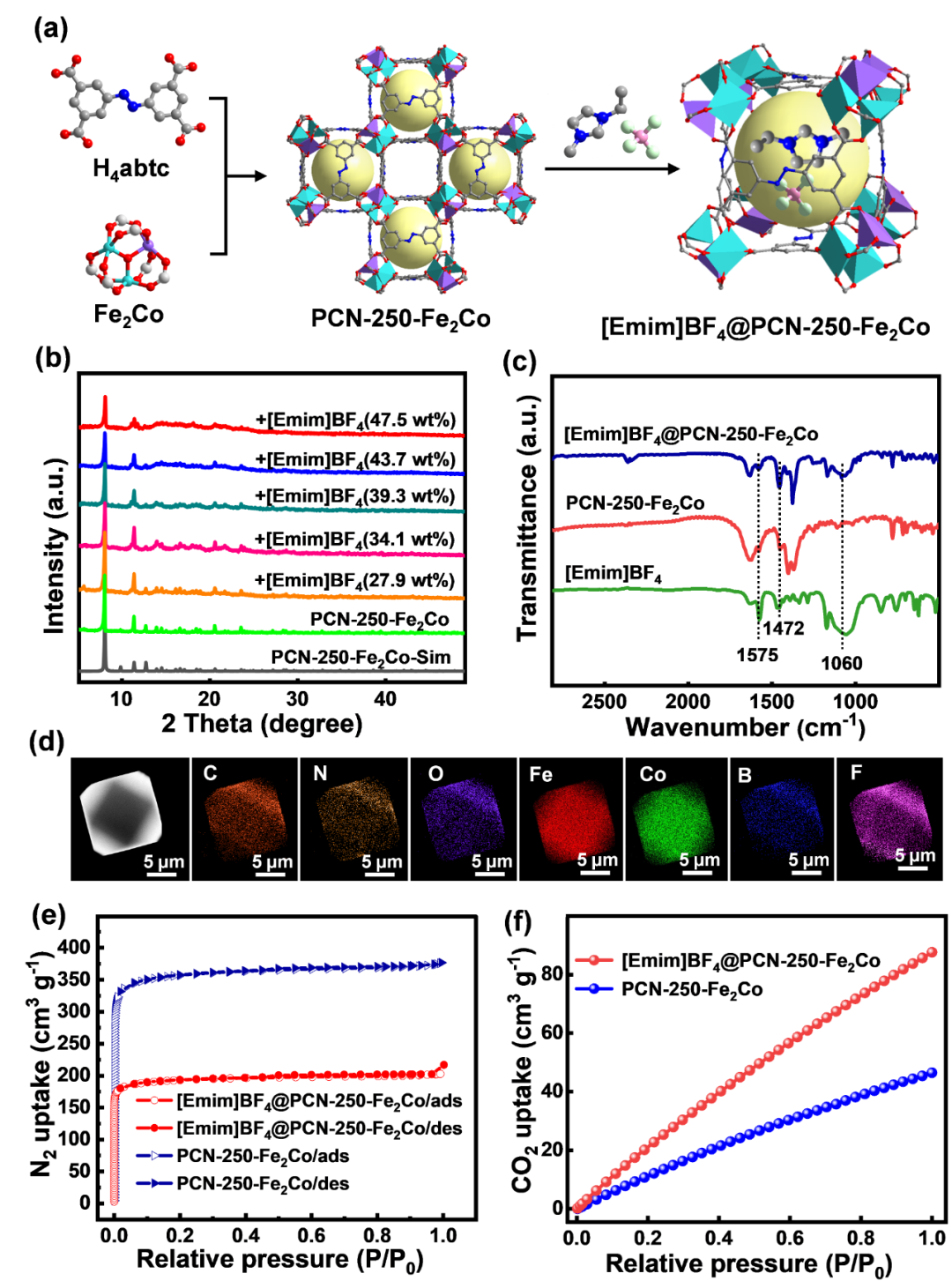

图2

[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

M的合成过程及表征。(a)

[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

M的合成。(b)

PCN-250-Fe

2

Co和[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

Co的PXRD图谱。(c) PCN-250-Fe

2

Co、[Emim]BF

4

和[Emim]BF

4

(39.3

wt%)@PCN-250-Fe

2

Co的FT-IR光谱。(d) [Emim]BF

4

(39.3 wt%)@PCN-250-Fe

2

Co的TEM图像和EDS元素映射图。(e)

PCN-250-Fe

2

Co和[Emim]BF

4

(39.3

wt%)@PCN-250-Fe

2

Co的N

2

吸附-解吸等温线(77 K)和(f) CO

2

吸附。

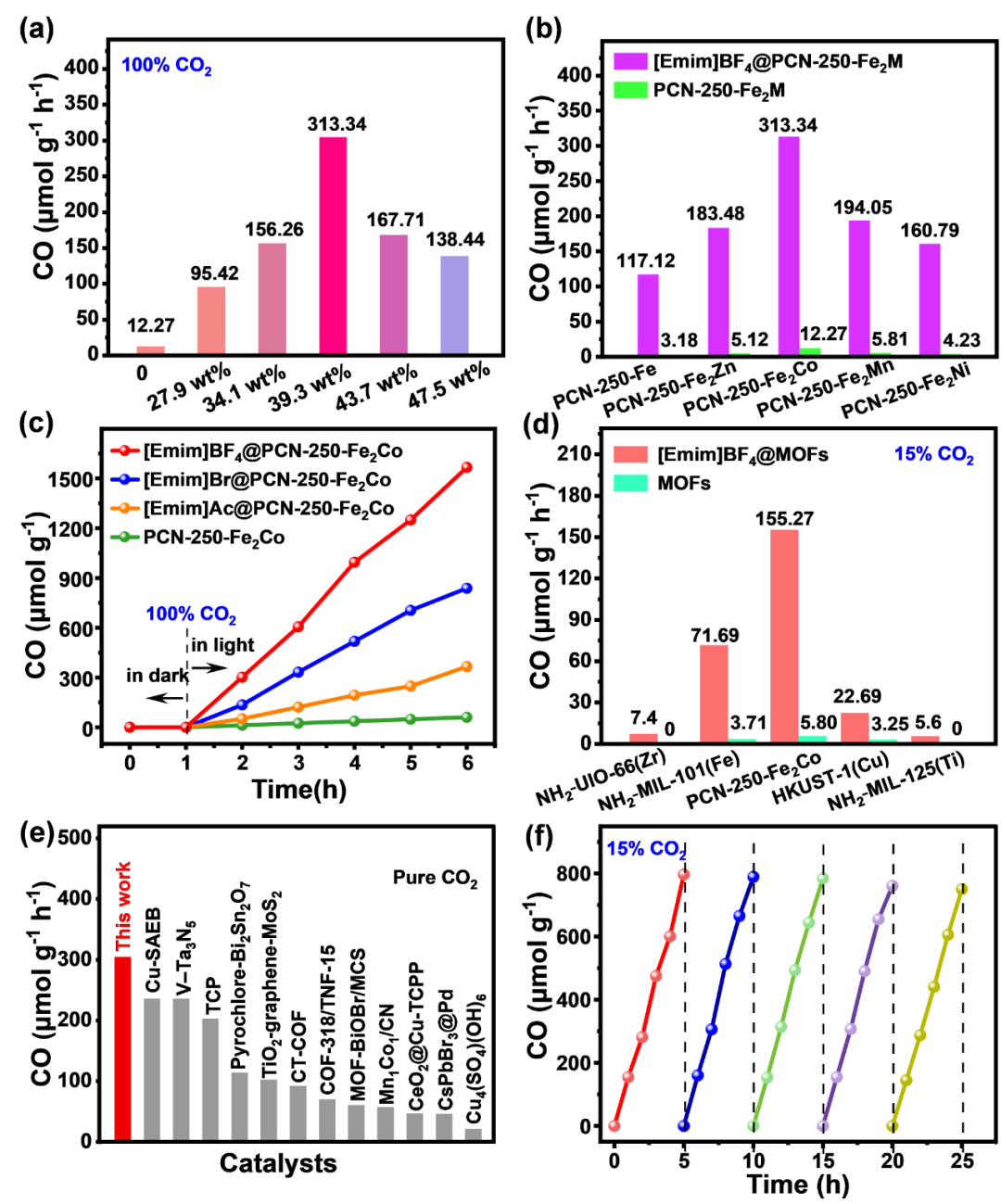

图3

CO

2

光催化转化为CO。(a)不同负载量[Emim]BF

4

的PCN-250-Fe

2

Co的光催化性能。(b) PCN-250-Fe

2

M和[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

M

(M = Co, Mn, Zn, Ni, Fe)的光催化性能。(c)不同ILs对PCN-250-Fe

2

Co光催化性能的影响。(d)稀释CO

2

(15% CO

2

和85% N

2

)气氛下CO

2

还原为CO的光催化性能。(e)纯CO

2

大气下光催化CO

2

还原活性综述。(f) [Emim]BF

4

(39.3

wt%)@PCN-250-Fe

2

Co在稀释CO

2

气氛下的光催化稳定性。

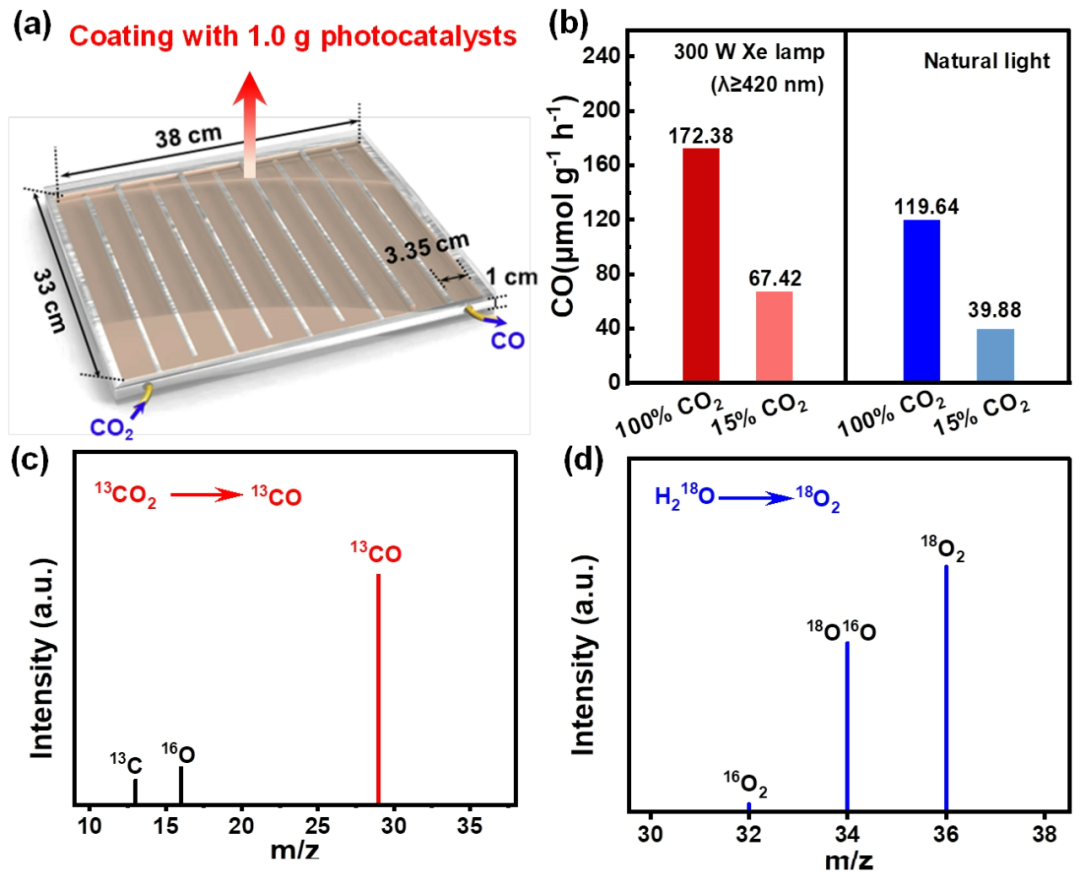

图4 放大实验及碳/氧源来源测定。(a)用于放大实验的光催化实验装置示意图。(b)放大实验中[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

Co光催化性能。(c)

13

CO

2

还原产生的

13

CO (m/z = 29)的质谱。(d) H

2

O氧化产生的

18

O

16

O(m/z = 34)的质谱图。

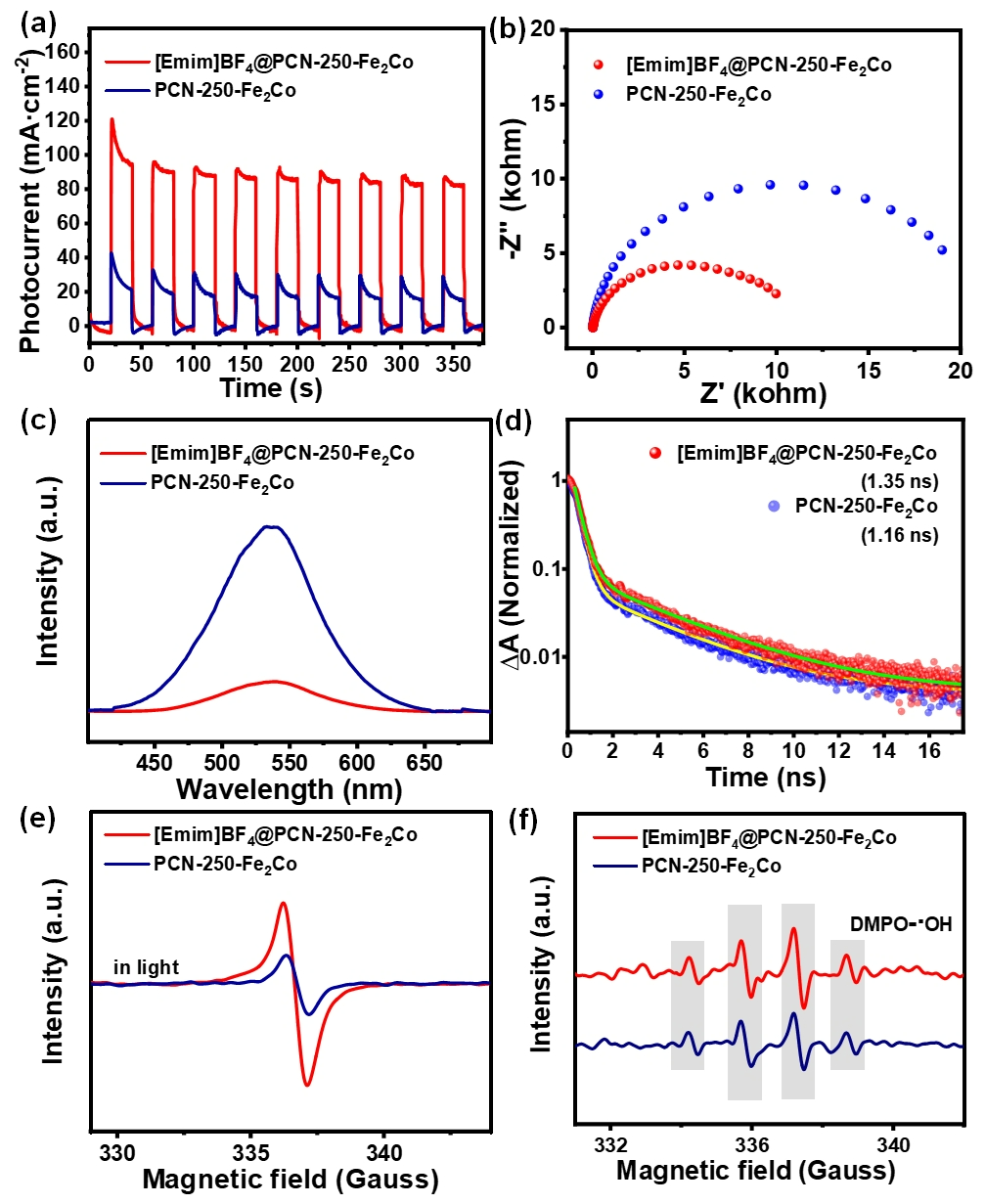

图5

PCN-250-Fe

2

Co与[Emim]BF

4

(39.3

wt%)@PCN-250-Fe

2

Co光化学性质比较。(a)瞬态光电流响应。(b)EIS奈奎斯特图。(c)光致发光光谱。(d)时间分辨PL光谱。(e) 420

nm光照射下的EPR光谱。(f) DMPO捕获的•OH自由基的EPR谱。

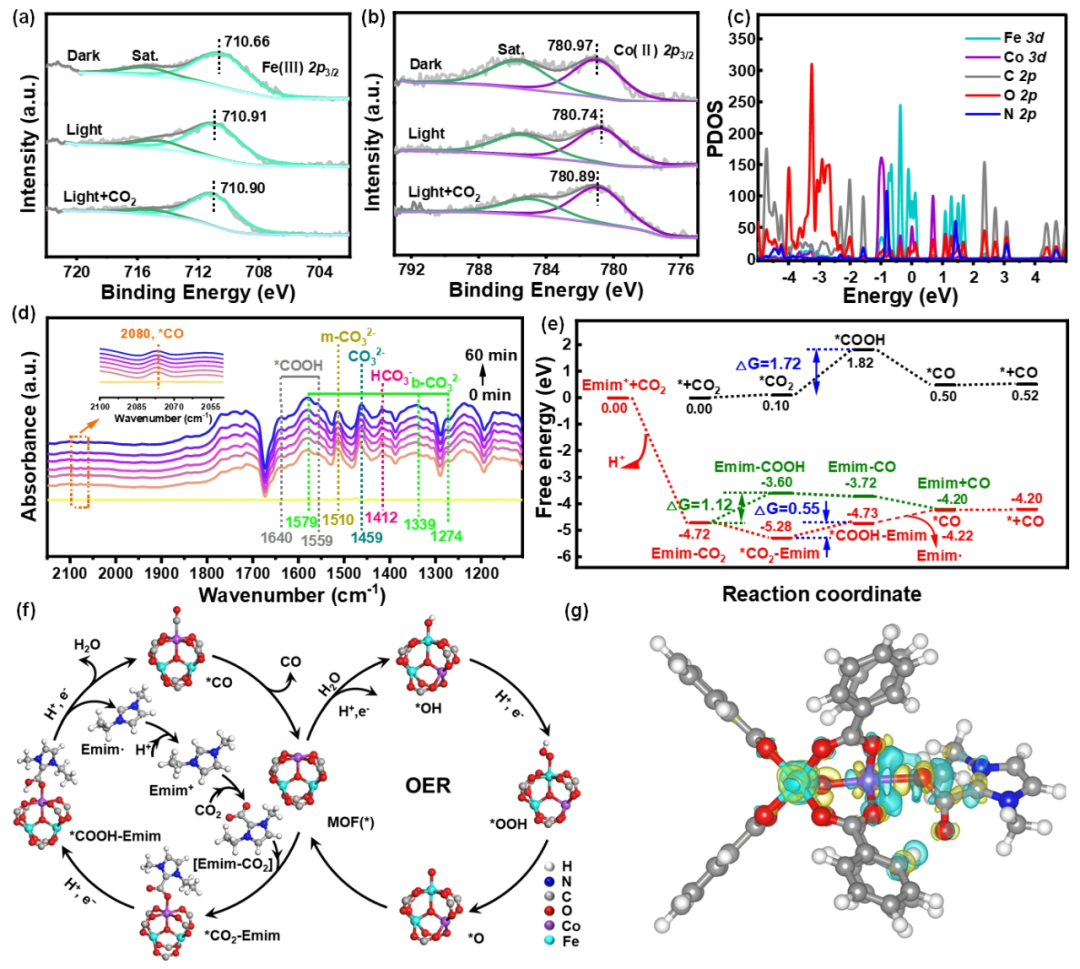

图6

[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

Co上CO

2

光还原机理。(a) Fe 2p和(b) Co 2p在PCN-250-Fe

2

Co上模拟太阳驱动CO

2

还原过程的原位XPS光谱。(c) PCN-250-Fe

2

Co的PDOS图。(d)[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

Co在可见光照射下CO

2

还原的原位DRIFTS测量(照射时间分别为0、10、20、30、40、50、60 min)。(e)

PCN-250-Fe

2

Co、Emim

+

和[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

Co在光催化CO

2

还原为CO过程中的自由能曲线。(f)光催化CO

2

还原和H

2

O氧化机理示意图。(g) *CO

2

-Emim的差分电荷密度图。黄色和蓝色等高线分别表示电荷积累和电荷耗尽。

总之,该研究开发了一种基于CO

2

富集离子液体(ILs)与光活性MOFs PCN-250的“主-客体”协同人工光合系统,成功实现了气固相稀释CO

2

的直接捕获与原位还原。[Emim]BF

4

@PCN-250-Fe

2

Co复合材料在可见光驱动下,CO

2

转化为CO的速率达到了313.34 μmol g

⁻

¹ h

⁻

¹,在稀释CO

2

(15%)条件下的CO生成速率更是创下153.42

μmol g

⁻

¹ h

⁻

¹的纪录,远超以往报道的光催化系统。放大实验中,该催化剂在自然光下显著降低了CO

2

浓度至10%以下,CO的产量达到39.88 μmol g

⁻

¹ h

⁻

¹。实验与理论研究均表明,ILs有效提升了CO

2

的吸附与活化能力,而PCN-250-Fe

2

Co中的Co²

⁺

和Fe³

⁺

则分别作为CO

2

还原和水氧化的活性位点。该工作为从烟道气中光催化转化稀释CO

2

提供了通用策略,并深入揭示了主-客体协同催化机制。

Artificial

Photosynthetic System for Diluted CO

2

Reduction in Gas-solid Phase

https://www.nature.com/articles/s41467-024-53066-y

王雅,

讲师,硕士生导师,2020年1-月入职哈尔滨理工大学,主要从事于基于晶态框架 (MOFs和COFs及功能化) 用于低浓度CO

2

捕集转化及能源催化领域相关的基础研究。以第一/共一/通讯作者身份在Adv. Mater.

、

Adv. Funct. Mater.

、

Appl. Catal. B

、Chem.

Eng. J.

等期刊上发表SCI论文十余篇。主持国家自然科学基金青年基金,黑龙江省“优秀青年教师基础研究支持计划”项目等。

张凤鸣,

教授,

哈尔滨理工大学材料科学与化学工程学院教授、博士生导师、副院长,黑龙江省CO

2

资源化利用与能源催化材料重点实验室主任。主要从事晶态材料(MOFs/COFs)在光/电催化水分解产氢、产氧,CO

2

捕获和原位转化等领域的研究。以第一和通讯作者在

Nat. Commun.(2)

、

J. Am. Chem.

Soc.

、

Angew. Chem. Int. Ed.(2)

、

Adv. Mater.

、

ACS Energy

Lett.

、

Appl. Catal. B-Environ.(5)

等高水平期刊发表SCI论文80余篇,其中ESI高被引论文9篇。主持国家自然科学基金面上项目等10余项,担任中国感光学会青年工作委员会副主任委员、黑龙江化学会理事、期刊

Chinese

Chemical Letters

青年编委、

Frontiers in Chemistry

评审编辑,获得哈尔滨市青年科技奖、黑龙江省高校科技一等奖(排名第1)、黑龙江省科学技术奖(自然类)二等奖(排名第1)等奖励。

兰亚乾

,教授,博士生导师,国家杰出青年科学基金获得者,现任华南师范大学教育部工程研究中心主任,中国化学会二氧化碳化学专业委员会副主任委员,英国皇家化学会会士。长期致力于功能化晶态(涉及 MOFs、COFs 等)催化剂的设计合成及其光-电转化技术探索,在光/电催化小分子合成与转化研究领域取得了系列创新性成果。近五年来以通讯作者在

Nat. Synth.

、Sci.

Adv.、PNAS、Nat. Commun. (9)、J. Am. Chem. Soc. (15)、Angew. Chem. Int. Ed.

(38)、Adv. Mater. (4)、Chem (2)、Matter (2)、Natl. Sci. Rev. (3)、CCS Chem(4)

等期刊上发表通讯作者论文170余篇。论文被他引26000多次,ESI高引论文37篇,个人H-index 83,连续多年入选科睿唯安“全球高被引科学家”(化学)和爱思唯尔“高被引学者”(化学)