作者:拇指君

大概是不会打游戏的乐团不配谈摇滚,这两年里,五月天五个40多岁的中年老男人疯狂地沉迷于《王者荣耀》不可自拔。

痴迷到什么程度呢?跑到演唱会现场打游戏也就罢了,打游戏打到唱起了“王者”的主题曲,团长怪兽甚至干脆买下电竞战队,立志做乐团界的王思聪。

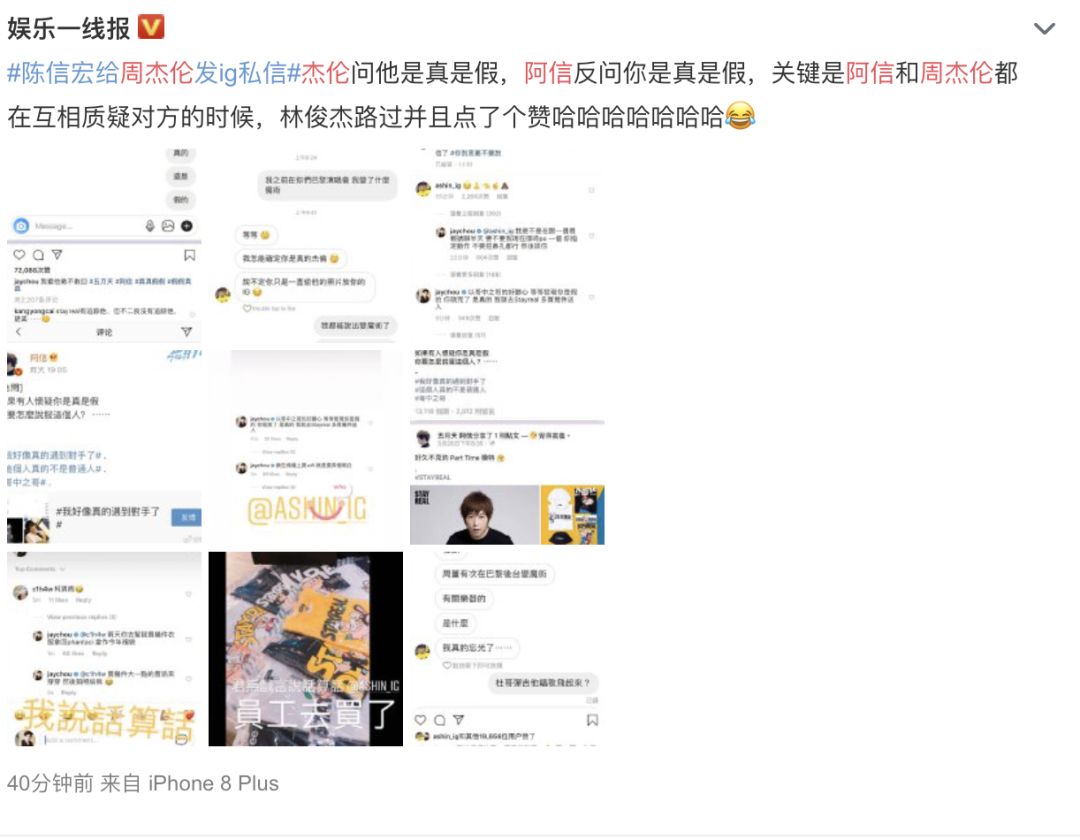

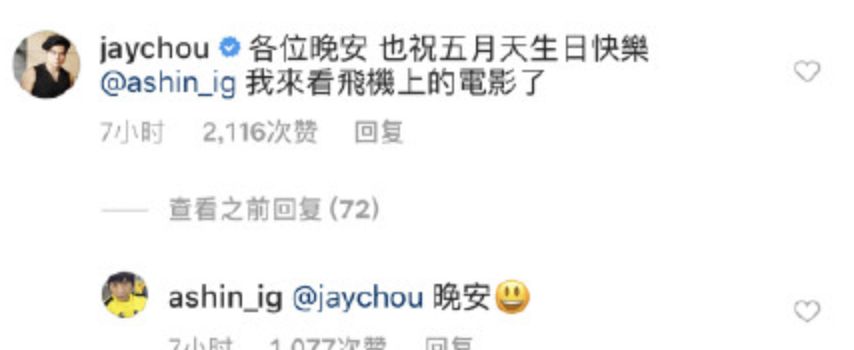

就在昨天,周杰伦和阿信两个人在ins上互相质疑真假上了一趟热搜。

有歌迷表示:这个阿信是假的,真的那个在打游戏。

周董呵呵一笑表示,懂,顺手祝了五月天生日快乐。

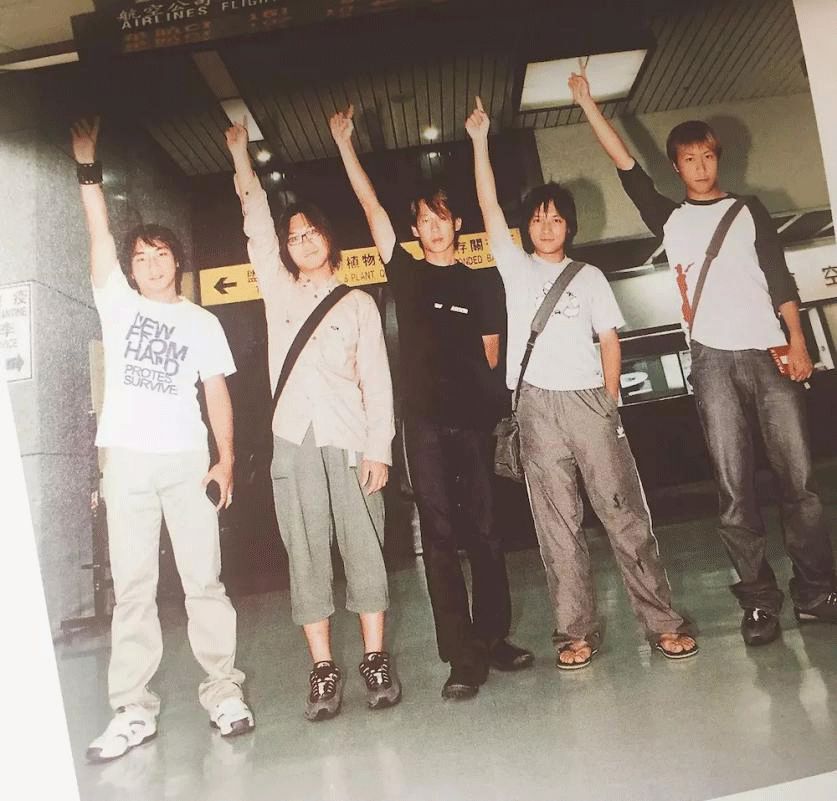

3月29日,今天是五月天成军22周年的纪念,我们很难想这几个日常是打游戏吃便当,闲了就跑到网上和朋友瞎扯淡的幼稚鬼,竟然能创下无数个演唱会记录,成为了“第一天团”和“演唱会之王”。

但如果乘着时光机回到22年,甚至更早以前,我们会发现这五个人其实一直以来都是这样的。

成团

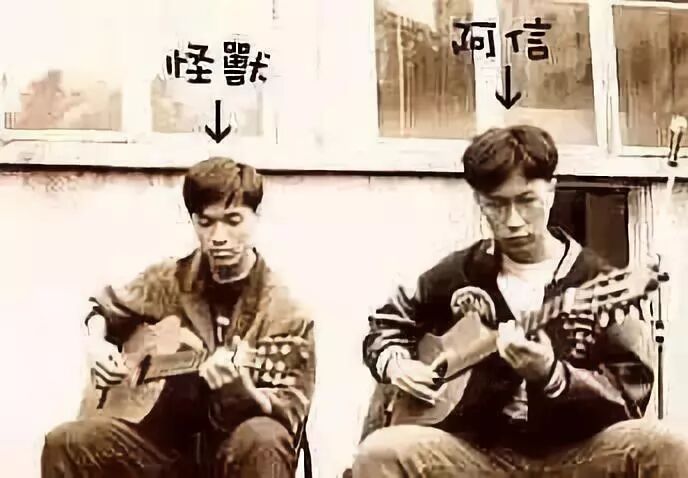

故事从90年代初开始,最初的地点是台北师大附中,主人公暂时还只有四个:高二的阿信怪兽和高一的玛莎石头。

左:阿信,右:怪兽

在《摇滚本事》的纪录片里,他们这样描述聚在一起的理由:“我们就是不爱念书,只要让我们不用念书的事情,我们都会甘之如饴地去做”,真实地让每一个曾经差点被学业逼疯的少男少女们都想要站起来鼓鼓掌。

想翘课又不能被骂,他们的最佳选择是社团。

那时候的台湾高中给了学生极大的自由度,校园里各种社团林立

(这一点从之后的台湾电影和台剧中可见一斑)

,以社团活动为由翘掉那些无聊的说教,这个打算简直是完美。

至于找什么社团?听着披头士和枪花的少年们想都没想,

必须玩摇滚,必须去吉他社!

于是,一个闷热的初夏,一个拥挤的练团室,和一首永远都练不起来的歌,几个男孩子就这么“耗”掉了一个个在师大附中的日子。

等到几人陆续毕业后,那一首歌还是练得磕磕绊绊,于是战场转移,从师大附中“耗”到团长怪兽家:台北行天宫后的一个小房间。怪兽妈妈会贴心的送上大鸡腿当宵夜,几个男孩子一边吃着宵夜一边把这件小小的练团室叫做“大鸡腿”。

也不知道是谁起的名,当时的乐队名叫“so band”

(倒过来读音同“便所”,闽南语中厕所的意思)

。

然而“大鸡腿”并不只有一个,“便所”也多得很。

80年代,罗大佑用一张《之乎者也》和一张《未来主人翁》在整个台湾社会里点了一把火,一批又一批年轻人在心里燃起了熊熊火焰:大佑哥不是说要“现在听听我们的青年他们在讲什么”,那咱就唱给他听啊!

于是纷纷拿起吉他,组乐队,玩摇滚,90年代初的台湾,像“so band”这样大大小小的地下乐团不知道有多少个。

“青年先知”罗大佑曾经描述当时的感觉:

是一种年轻的力量正在聚集起来

,“我看到一群年轻人在开很大的狂欢舞会,好像是露天的”。

这场狂欢舞会叫“野台开唱”,如今不少人以为“野台开唱”是从1997年五月天登场那一次开始的,实际上它的开始时间还要早两年——1995年,北区大专摇滚联盟,组织了一个大型乐团活动,四分卫,乱弹,董事长和陈绮贞都曾经在这里展露头角。

于是1997年,五月天也去了

(嫌“便所”不好听,就把名字改成了玛莎的网名MAYDAY)

。

“野台开唱”的参加条件是必须要有乐队的原创作品,20几岁的几个年轻人抓耳挠腮,不知道怎么的,阿信想到了很久以前有个同学看不起自己骑的“小绵羊”,曾经嘲笑自己“骑小绵羊轧车

(飙车)

哦?”

“轧就轧!”然后几个人扛着一首咋咋呼呼的《轧车》和一堆笨重的器材赶到了“野台开唱”的场地:大安森林公园

(又称七号公园)

。

1997年3月28日,演出前一晚的深夜,怕贼惦记器材的阿信坐在七号公园的椅子上守了一晚上器材,一边拍蚊子一边背歌词。

《轧车》现场很炸,“世界太糟糕,不爽就来飙车”充满了厌世摇滚范儿,然而五月天却没有随之一炮而红。

从“便所团”到“月份团”,他们依旧是那个没多少人知道的地下乐团。

白天上课晚上练团,偶尔有机会就自带器材去表演,从livehouse唱到炸鸡店开业庆,运气好的时候会有免费的炸鸡作为报酬供他们吃个饱。

从炸鸡店回实践大学

(阿信就读的学校)

路上有一条隧道,对于阿信来说,这条自强隧道就像是《哈利波特》中的九又四分之三站台,一头是成名的梦想,一头是学校的现实。

反反复复地在现实和梦想里来回,不甘心回到学校做个普通人,可现实却像是黑得望不到光的隧道。

阿信说

“好像永远都不会轮到五月天”

。

蓝色三部曲

不是轮不到,只是时间还没到罢了。

1998年,“大鸡腿”录音室终于刻成了第一张唱片,几个年轻人开始轮流把这场唱片的DEMO往各个唱片公司送——魔岩,新力,福茂,当时那几家大唱片公司他们都去了一遍。

开着小绵羊到光复南路290巷3号楼楼下的时候,玛莎和阿信却有点紧张。往上走5楼,就是滚石唱片的办公室——那个曾经走出了张国荣周华健成龙林忆莲,站在华语流行乐金字塔顶端,把“深夜,台北的唱片公司都在听滚石唱片的音乐”挂在墙上的公司。

两个人突然就怂了,以至于给出DEMO的时候阿信说“就算要扔掉也拜托先听完再扔”。

扔是不会扔掉的,之后的发展甚至是顺利到有些出乎他们的意料。

“你好,我是李宗盛。”

“你李宗盛,我还罗大佑嘞!”

接到电话的时候,怪兽以为是谁跟他在开玩笑,等到电话那头又解释了几句,几个人才发现事情大条了:这竟然真的是李宗盛本人,而他们跟李宗盛说的第一句话竟然是“我是罗大佑”。

好在大哥心胸宽广,没跟几个小屁孩计较,更重要的是,眼界比胸怀更宽广——他跟公司企划说:

不要去干涉五月天,他们想做什么音乐就做什么音乐

。

1999年7月7日,WHY NOT

(已解散)

鼓手刘谚明

(后改名冠佑)

入伙后,五人团正式成立。

1999年,2000年,2001年,五月天以一年一张的速度给出了《第一张创作专辑》、《爱情万岁》、《人生海海》三张专辑,因为封面都是蓝色而被歌迷统称为“蓝色三部曲”。

《第一张创作专辑》封面文案中有一句话:

“这个世代的年轻人就该唱出这个世代的音乐”

。

所以这到底是怎么样的音乐?

让我们先把时间往上推几年,回到五月天的青春期——80年代末到90年代初,整个台湾都处于新旧交替的热闹时期,好的坏的一块儿来了,动乱,失业,纠纷不断。

里里外外的各种思潮一股脑儿往这个小岛涌去,台湾青年们以前被压抑的情绪全被激发了出来,于是各种学生游行,抗议不断。

那些听着摇滚乐长大的青年们心里想着“老子要颠覆世界”然后举起了吉他和主流对着干。最具代表性的是1990年成立的浊水溪公社

(那时候五月天还在上初中)

,把态度放在了音乐前面,把厌世和暴躁发挥到了极致。

这之后的地下乐队,或多或少都带上了些许类似的风格,包括五月天在内。

而等到五月天真正出道,从90年代末开始到世纪交替,台湾社会开始慢慢稳了下来之后,经济开始变好,全民健保推行,捷运系统投入运营,怀抱着小确幸生活的的民众们也开始慢慢温和了下来。

好像没什么可以指着鼻子怒骂的理由了,该说的前辈们都已经说了,该颠覆的也已经被颠覆了,新的一批摇滚乐团们举着吉他不知道该往哪砸,于是五月天的《第一张创作专辑》里除了厌世更多了迷惘和“斗志斗不过温暖棉被”的无奈。

这句歌词和《人生海海》里的歌词一样,真实扎心地让人想给他鼓掌——“天天都漫无目的,偏偏又想要证明真理”,“手心有一个硬币,反面就决定放弃,个屁”。

平庸生活里的英雄梦,注定实现不了却怎么也不肯放弃,于是用“潮落之后一定有潮起”和“有什么了不起”来安慰自己。

五月天写了一首歌来形容这一类人:《憨人》。

以下歌词为闽南语音译

来源虾米音乐

翻译贡献:asdfghjkl

我的心内感觉

人生的沉重 不敢来振动

我不是好子 嘛不是歹人

我只是爱眠梦

我不愿随浪随风

飘浪西东 亲像船无港

我不愿做人 奸巧钻缝

甘愿来作憨人

我不是头脑空空

我不是一只米虫

人啊人 一世人

要安怎欢喜 过春夏秋冬

我有我的路 有我的梦

梦中的那个世界

甘讲伊是一场空

我走过的路 只有希望

希望你我讲过的话

放在心肝内 总有一天

看到满天全金条

要煞无半项 环境来戏弄

背景无够强 天才无够弄

逐项是拢输人

只好看破这虚华

不怕路歹行不怕大雨淋

心上一字敢 面对我的梦

甘愿来作憨人

我不是头脑空空

我不是一只米虫

人啊人 一世人

要安怎欢喜 过春夏秋冬

我有我的路 有我的梦

梦中的那个世界

甘讲伊是一场空

我走过的路 只有希望

希望你我讲过的话

放在心肝内

总有一天

我有我的路 有我的梦

梦中的那个世界

甘讲伊是一场空

翻译一下闽南语的歌词:没钱又没才,还满脑子白日梦,一路输得底儿掉,却依旧觉得总有一天能成功,至于是哪一天呢?谁都不知道。

这首歌在后来的20多年里都是五月天每一场演唱会的最后一首歌,在《憨人》的旋律响起的时候,阿信会把话筒朝向台下,和歌迷们一起“啦啦啦”。

而台下那些哼着旋律不愿离开的歌迷们呢?

他们在唱自己

。

先活下去再抗议

“蓝三”被不少乐迷誉为五月天的最佳作品,有人说“蓝三”是独属于少年时代的疯狂,懵懂与孤单。

可是少年时代总要过去。

2001年,发了三张专辑后,怪兽,玛莎和阿信都到了服兵役的年纪,石头和冠佑要去国外留学。

他们用一句“你要去哪里”作为告别演唱会的名字,来问问自己,也问问歌迷——两年之后的五月天是不是还能继续唱?而两年之后的你,又会变成什么样?

演唱会现场有很经典的一幕,是阿信和台下歌迷的对话:

-回家吧。不要!-回家吧。不要!-没有歌可以唱了,有!

看着台下不愿意离开的歌迷,阿信说“那不然要从第一首歌开始唱吗?”,然后唱起了第一张专辑的第一首歌《疯狂世界》,慢慢地告别了自己的少年时代。

搞笑的是,阿信和怪兽先后因为扁平足和地中海贫血这些“听起来就很扯”的理由被退,只有为了陪兄弟提前入伍的玛莎,反而是扎扎实实地在部队度过了两年。

两年后在《天空之城》的复出演唱会上,唯一一个留着平头的玛莎哀嚎“一眨眼,大家就都回来了,可为什么只有我的一眨眼那么长!”

台下哄笑,一眨眼,这些歌迷们从2001年等到2003年,依旧还是那一群在演唱会结束了也不愿意离开的“神经病”

(直到2019年也是)

。

玛莎依旧嘴坏,冠佑依旧被亏,怪兽和石头依旧爱打赤膊,阿信依旧在乎他的鬓角,好像一切都没变的样子。

真的一切都没变吗?

2001年,出口贸易衰退,产业结构性失调,经济开始萎靡,台湾从90年代那个矗立在亚洲的科技岛慢慢开始进入了冷静期。

同步进入冷静期的还有五月天,或者说是整个台湾摇滚乐。

大概是flag不能乱立,自打2000年乱弹阿翔在金曲奖台上兴奋的大喊“乐团的时代来临了!”之后,那些同期出现的地下乐团,一个个陆陆续续的不是解散就是休团沉寂,只剩下几个独苗还在坚持。

乱弹阿翔

也就是在这一年,五月天第一次分开行动,离开公司的安排和规划,以个人的身份去重新看待这个世界。

石头和冠佑,一个去了披头士的家乡,一个去了枪花的家乡,在欧美原生环境里去更真实地了解摇滚的定义;而阿信和怪兽则退居幕后,帮周华健孙燕姿等人制作单曲和唱片,从制作人的角度更清晰地看到了整个唱片行业的运作规律。

他们看到了整个音乐市场的变化——与摇滚乐团趋势相反的,一个小眼睛的男人带着他前所未有的风格龙卷风一般席卷了整个音乐圈,这人是周杰伦。

千禧年开始,整个华语乐坛都笼罩在周杰伦的光环下,当老牌的天王天后都开始尝试用R&B和嘻哈做音乐时,五月天也无法避免地被这股风吹到。

周杰伦2000年发布的第一张专辑

再加上冠佑脚骨膜发炎、怪兽妈妈生病...这些人生中无法避免的历练,于是,当他们再一次聚在一起做音乐的时候,很多事情都发生了改变。

如何作为乐团继续存活下去,如何让更多的人知道自己想表达的内容,成了他们最重要考虑的问题。

他们选择抹掉戾气,变得更温和积极,不论是2003年失败的《时光机》,还是2004年成功的《神的孩子都在跳舞》,都能从中看出这个乐团对于“存活”作出的努力。

阿信写了6稿歌词的《倔强》意料之中火遍了内地和台湾,给了这支乐队一个正能量的标签。

而4年后,凭借着《后青春期的诗》和里面的一首《突然好想你》,五月天成功占领了内地市场,成为了青春的代名词。

然而乐评人却看着有些不爽:你一个摇滚乐团开始唱流行,歌颂正能量这算是怎么回事啊?

这种批判让人想到1984年,罗大佑拿出《家I》之后乐界的反应,有人说“《家

I

》的温情与保守,证明所谓的抗议歌手是十足的谎言。”

对此罗大佑说他不能一辈子愤怒下去,而五月天则说他们首先要活下去,才能去考虑之后的事情。

就像2016年发布的第九张专辑《自传》中的一句歌词:

“才体会每场仗都仰赖枪与粮”

,毕竟摇滚歌手也要吃饭,饿死事小解散事大,摇滚的前提是手中要有话筒。

事实上198

5年,罗大佑离开台湾前往香港之后,一边顶着妥协的骂名和压力,一边在香港创办了音乐工厂,拿出了《爱人同志》和《美丽岛》,他“躲”在22楼的办公室,沿着维多利亚港的方向望着的时候,心里想着的是“

生死美丽岛”。