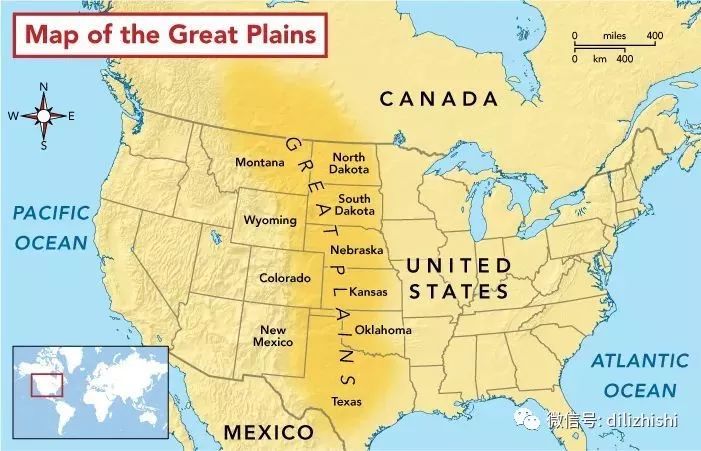

图/ 美国中部大平原

摘要

内容提要

第一次世界大战爆发后,美国为协约国供给粮食。战争给大平原农场主们提供了市场,巨大的需求促使半干旱地区得到了巨大的开发,而联邦政府和农场主并未意识到在大平原扩大生产所带来的生态风险。战争需求促进了大平原农业生产机械化发展的兴起,战争结束后,下跌的小麦价格迫使农场主们继续推广农业生产机械化并扩大生产规模,半干旱地区又得到了大面积开垦。总之上述活动为20世纪30年代尘暴区的形成创造了条件。

关键词

第一次世界大战 大平原 尘暴区

作者简介

高祥峪,西北师范大学历史文化学院副教授

本文原载《世界历史》2013年第4期,推文转自“世界历史放映室”。

1930年美国大平原地区爆发了沙尘暴,这场持续了近10年之久的生态灾难导致了大平原尘暴区的出现。大平原尘暴核心区包括“堪萨斯西部的三分之一,科罗拉多的东南部,俄克拉何马的锅把尔区得克萨斯锅把尔区北部的三分之二,以及新墨西哥的东北部”。在这些地区,

沙尘暴刮走农作物和土壤,呛死牲畜,甚至危害民众的身体健康。恶劣的生存环境迫使有些农场主沿着美国第66号公路涌向加利福尼亚。这些为寻求出路而历尽坎坷的生态难民就是文学名著《愤怒的葡萄》中流民的原型。

学者们在反思这场生态灾难的起因时,意识到第一次世界大战对30年代沙尘暴的爆发起了促进作用。他们认为一战推动了大平原农业生产的发展,使草地大面积地失去了草皮,由此破坏了该地区的生态平衡,最终导致尘暴区的形成。但是他们并未深如探讨一战如何具体地影响了大平原农业的发展,从而不可避免地导致了尘暴区的出现。本文参考各方研究成果拟具体分析一战与30年代大平原尘暴区形成的关系。

图/ 大平原上的沙尘暴

一

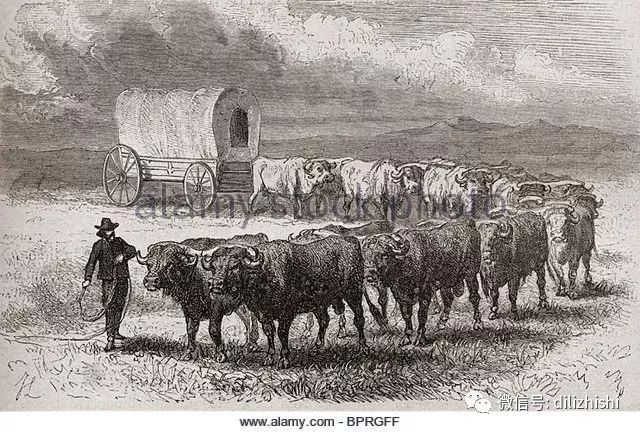

大平原从西经100度经线以西延伸到落基山脉以东。该地区干燥的气候和较少的年平均降雨量制约了种植业的发展,以至于虽然生长着各类短茎草与长茎草,但是直到美国内战前,开拓者们仍把其视为大沙漠。居住于此的印第安人依靠北美野牛生活维持了该地区生态系统的相对平衡。内战后野牛遭到灭绝,印第安人被驱逐,移民们开始大规模地涌入。

到了19世纪80年代这里变成了畜牧王国,但是恶劣的气候和过度放牧使得畜牧王国不久就崩溃了。此后农场种植业才在这一区域立足。19世纪末20世纪初该地区曾经出现过“短暂和偶尔的旱灾”,但农场主并未警觉到该地区生态系统的脆弱性。1914年第一次世界大战爆发后,大平原面临着新的发展机遇。

图/ 大平原上的放牧者

一战期间,同盟国封锁了黑海出海口,切断了沙皇俄国补给西欧的小麦运输线,美国便担负起了供给协约国的重任。结果巨大的需求抬髙了小麦的价格,“在尘暴区诸州,到1917年时,小麦价格从平均每蒲式耳0.91美元猛增至每蒲式耳2.06美元”。1917年8月10日,《粮食和燃料控制法》出台,谷物和面包原料被置于严格的管制之下。即便如此,在尘暴区诸州“直到1920年,小麦价格仍高于2.00美元”。高昂的麦价对农场主极具吸引力,他们可以名利双收,不但可以获得不菲的利润还可以赢得美名。

美国总统伍德罗•威尔逊鼓吹道“实践证明:为自由而战的力量,为全世界人民的自由和我们的自由而战的力量,它极度地、未曾预想地依赖于我们所能提供的补给,依赖于这些使人生存和战斗的补给。当战争结束时,我们的光荣是我们提供了这些补给并且充分地提供了它们,更加光荣的是为了提供这些补给我们付出了最大的努力和牺牲。”农场主们从事农业生产时不仅是在进行一项经济活动,也是在履行一项政治义务,是在完成一项特殊的战斗任务。

大平原农场主们表现不俗,“在1914年到1919年间,美国的小麦种植面积扩展了27,000,000英亩,其中近22,000,000英亩种植冬小麦。增加的冬小麦中有超过半数是来自于大平原良好的、富饶的草地”。

二

一战期间,大平原的农业生产扩大了规模,但战争对该地区农业发展的深远影响并不只是它促进了土地开垦面积的增加,也在于它把农业发展推向了新环境。

衡量一年大平原农业生产规模变化状况的标准有两个:产量和耕地数量。较之全美其他农业地区,大平原农业的竞争优势不在于亩产量的多少而在于农场主利用机械化优势所降低的生产成本。因此本文选择耕地数量作为一个简单、直观的评估标准。

从1879年至1929年,8个大平原州的农作物收获面积不断扩大,具体数据如下所示

:从1879年至1929年的50年间,8个大平原州的农作物收获面积数量激增:从1899年至1909的10年间,收获面积的增加量为18,100,000英亩;从1909年到1919年的10年间,收获面积的增加量为16,200,000英亩;从1919年到1929年的10年间,收获面积的增加量为15,400,000英亩。总体上从1899年至1929年,收获面积逐级、稳步递增。一战所处的10年间(1909年-1919年),农作物收获面积的增加量与此前10年的增加量相比并未形成剧增的形势,因此,有必要以地理环境为统计标准,更详细地分析大平原地区农业在一战中的发展形势。

大平原之所以能成为美国最后的农业边疆,主要在于其恶劣的自然条件和其脆弱的生态环境,西经100度经线以西地区年均降雨量低就意味着耕作业的扩张受到遏制。一战前,大平原的种植业虽有一定程度的发展但规模不大。而战争却促使西经100度经线以西的半干旱地区的种植得到了很大发展。

堪萨斯州是30年代尘暴地区的核心区之一,内布拉斯加州为尘暴地区的外围,以西经100度经线为划分标准,上述两州俱被划分为东、西两部分,即东部的湿润地区和西部的半干旱地区。据此,再以县为基本统计单位,两州的农业发展情况如下:

1913年—1919年,内布拉斯加州西部诸县的耕地增加量虽然少于东部,但该州的半干旱地区毕竟也明显得到了大规模的开发。在1914年一1919年,堪萨斯州西部诸县耕地增加量虽然少于东部的增加量,但西部无疑也得到了巨大开发。

除堪萨斯州和内布拉斯加州外,距离尘暴核心地区较远的北达科他州和南达科他州在一战

期间也被大面积开垦。以西经100度经线为划分标准,上述两州俱被划分为东、西两部分,即东部的湿润地区和西部的半干旱地区。再以县为基本统计单位,劳埃德•乔根森得出了如下数据。

图/ 美国堪萨斯州的农业生产

在北达科他州,战争期间西部诸县耕地的增加量(1,721,022英亩)远大于东部诸县耕地的增加量932,841英亩),该州的半干旱地区得到了比湿润地区更大规模的开垦。在南达科他州,战争期间半干旱地区的耕地增加量约为929,000英亩,该州湿润地区的耕地增加量约为515,000英亩,该州半干旱地区的开垦规模较湿润地区更大。

综合上述四个州的情况可以得出结论:一战促使生态环境脆弱的半干旱地区得到了大规模的开发,种植业开始逼近30年代尘暴核心区。此时,农业发展所面临的环境已完全不同以往。

当农业生产向与以往环境相异的陌生区域大规模推进时,官方和民间需要保持足够的清醒。

农作物种植大平原伊始,农场主们尽管急躁但还是考虑实际情况,逐渐发展起具有抗旱效果的旱作农业技术。联邦政府对合理开发大平原事宜也进行了初步思考。

但战争改变了民间与官方在农业发展中所持的谨慎态度,满足战争需求成了当务之急。

联邦政府鼓励农场主生产,对生态破坏情况熟视无睹,确实,“如果要在浪费一种自然资源与挽救前线人员生命的问题间作出抉择,唯一能做出的决定—就是浪费”。在此背景下,农业生产迅速扩张,土地能否耕种的生态属性被置之不理,“在某处一定有人了解哪些土地适宜于耕种,知道哪些土地应留下一直作为草地。但即使有这些人他们保持沉默或被忽视”。生产成了压倒一切的主题,战争对农业发展造成了巨大的压力。

“根据后来的一个政府官员的看法,这一压力使农业发展偏离了合理的进程,并且迫使它对不正常的需求作出不自然的努力”,“在当时,从没有人去理会‘合理’、‘正常、‘自然’是什么意思”。唐纳德•沃斯特认为,“事实是,

远在欧洲的流血冲突对美国的南部大平原产生了深刻的影响,不是使它迈向完全不同的方向而是加速了已经在发展的趋势。

”

而当已有的发展趋势加速时,联邦政府和农场主却未及时认识到农业发展正面临着巨大的风险。例如,在战争中,小麦的需求量特别大,英国和法国采购团大量地采购多种物资—食物和军火、特别是小麦,而国内也充斥着种植小麦的强烈呼声因此小麦种植业发展迅速。“1915年堪萨斯州西南部全部耕地中9%为小麦田,5年后,麦田所占比例达全部耕地的13.6%”。而利于生态稳定的多样化种植的呼声并未引起联邦政府的重视,“政府对多样化种植不感兴趣。小麦是它所需要的—小麦!”农场主也对多样化种植的建议置若罔闻。

到1919年为止堪萨斯、科罗拉多、内布拉斯加、俄克拉何马和得克萨斯州种植小麦的耕地增加了1350万英亩,其中主要来自被开垦的1100万英亩的原生草原。他们向单一生产小麦的道路迈进了一大步。这种情况将会削弱大平原的抗旱能力—“在南部大平原,一旦草皮消失后,当无垠的麦田绵延至地平线,土地看起来仍然一样,在春季和秋季麦田碧绿。只有到后来,当严重的干旱降临时,危害才被注意到”。战争结束时在南部大平原小麦变成了主要的商品,小麦成为单一种植的主导作物,这会使沙尘暴的爆发不可避免。

总之,战争需求使半干旱地区的农业得到了大发展,而联邦政府和农场主在战争压力下并未保持谨慎的态度,轻率地在半干旱地区大规模地发展种植业,为沙尘暴的爆发创造了条件。

三

佩尔•洛伦茨在电影《破开平原的犁》中把沙尘暴爆发的责任归咎于机械技术(如拖拉机)的使用。一战期间是大平原农业生产实现机械化的起步时期,那么30年代尘暴区的形成与农用机械开始大规模地使用究竟有何关联?

战争使农业劳动力供给变得紧张,威尔逊政府为了照顾农业生产尽可能少地招募农场劳动者

入伍。1918年1月,他谈到“农场主们并未免于服兵役。……但是陆军部已经很小心地使农场的劳动者尽可能少地不被干扰,在新招募条例下我相信我国农场主们将会发现,与第一个和最初的招募法(那是我们在还没有如今丰富的处理复杂事务的经验下制定的)相比,他们的劳动力供给更少地受到影响。”政府在减少招募农场劳动者入伍的同时,积极鼓励农场主使用机械技术来弥补农场劳动力不足的缺陷,认为使用机械技术也符合美国农场主的偏好,因为“他们比世界上其他地区的农场主更注意和更多地使用节省劳动力的机械设备”。

美国农业机械化历程开始时间较早并取得良好成效。以拖拉机为例,早在19世纪下半叶,美国就已经出现了蒸气驱动的大型拖拉机,但昂贵的价格阻碍了它的推广。一战前夕,拖拉机生产技术得到了进一步发展,出现了小型拖拉机,它在节省劳动力方面表现惊人。1913年,一次拖拉机展示活动显示“4个人,3个技师和1个把犁人”,“……操纵着一套设备的阀和杠杆完成了相当于50个人使用配备了150匹马牵引的单座双轮犁完成的工作量。”

图/ 蒸汽式拖拉机

小型拖拉机不但物美而且价廉,“在南部大平原拖拉机进人了可能让绝大多数农场主有能力

购买的范围”,在1918年,鲁克斯县的农场主花835美元就能购买了一台新的福德生牌拖拉机,加上150美元就可以购买一副配套使用的犁。

大平原农场主对使用拖拉机表现出了浓厚的兴趣。1915年,在俄克拉何马州的伊尼德,当农场主观看30家拖拉机公司在实地展示它们的机器时,数百份买卖当场成交。

农场主觉得使用拖拉机比较合算。

其一

,战争期间农业劳动者日工资上涨。在堪萨斯州,农场主与州劳动力管理人协商,把劳动者工资的上限定为一天4.5美元。农场的经营成本增加了。在此情况下,选择节省劳动力的拖拉机不失为明智之举。

其二

,战时农作物价格普遍上涨维持牲畜力的成本过高。这坚定了农场主选择拖拉机耕作的信心。加之,“尘暴地区广阔而平坦的土地特别适合于机械化耕作”,拖拉机进入大平原的前景一片光明。

战争需求使农场主萌发了购买拖拉机的意愿,而战时高涨的粮价增长了农场主的购买能力,为实现农业机械化提供了保障。“这个地区的麦农们携着战争带给他们的额外财富涌进了县城的集市,挑选着拖拉机、机械犁和打谷机”。

这一时期拖拉机在大平原以惊人的速度得到推广。1915年3月,堪萨斯州有2,500台拖拉机。随之而来的夏季,该州农场主购买了超过500台的小型拖拉机。堪萨斯城的一个批发店,在三个月多一点时间内就向堪萨斯、俄克拉何马、科罗拉多州东部和得克萨斯州北部出售了一千台小拖拉机。农场主在经营中开始向拖拉机投资,以至于“从1910年到1920年一个典型的堪萨斯农场上的农机花费从292美元涨到了980美元,主要原因在于购买拖拉机”。

四

拖拉机虽然开始大规模地进入大平原的农业生产,但并非洪水似地淹没了大平原。以堪萨斯州为例,1915年时该州西南部25个县共有286台拖拉机,5年后拖拉机数量增至1,333台,增长数量固然巨大,但与20年代拖拉机的增长数目相比则相形见绌。同样在该地区,到了1925年,拖拉机数量共计达3,501台,1930年则增至9,727台。堪萨斯州西南部地区拖拉机的推广情况在大平原具有代表性,一战期间拖拉机的使用数量尚不足以引发农业生产发生彻底变革,大平原刚处于机械化农业发展的起步阶段,机械化在20年代继续扩大发展。

农业机械化的推进有助于扩大农场耕地面积,1910年至1920年,机械化极大地增强了农场主的生产能力。“因为20世纪先进的更大动力的耕作、种植和收获机器,使在不增加劳动力的情况下,耕种更大面积的土地成为可能”,农场主终于有能力经营更大的农场,而且耕作效率持续提髙削减了成本和鼓励了购买更多的设备和土地,其结果是,机械化的推进与农场面积的扩大形成了正比例关系,在南部大平原的27个县,农具和农业机器的价值从1910年的4.6百万美元上升到1920年的近16.7百万美元。与此同时普通农场的耕地规模从465.5英亩扩大到771.4英亩。

拖拉机不仅代表着一种先进的农业生产技术也代表着一种生态文化观念

,它的使用影响了农场主的心态。美国的拓荒历程在当时绝大多数人眼中是一场文明对野蛮的征服,除了少数人对大自然情有独钟外,大多数人并未形成对土地的依恋之情,土地被无情地转化成牟利的资本。拖拉机的使用加剧了这一思想倾向,“坐在这或大或小轰轰作响的机器上,麦农们都与以前的农夫截然不同了”。

这种独特的心态变化在斯坦贝克的小说中得到了深刻表述:“他(拖拉机驾驶员—译者注)看不出土地实际上的样子,他嗅不出土地应有的味道;他的两脚并未没入泥土中,也未感受到泥土的温暖和活力。”拖拉机赋予了农场主空前强大的生产能力。